竜宮送電計画 : 日本を南北に貫く直流送電線建設の提案 ~再生可能エネルギー100%の日本の経済社会システムのインフラ構築の第一歩~ (2024/9/13 改定4版 2020/4/30 初回提言 )

※竜宮送電計画 改定第4版(2024年9月13日版)は下部よりダウンロード出来ます。どうぞご利用ください。

環境 NGO 環境ウォッチ TOKYO 代表 牛島聡美

プロジェクト座長 後藤敏彦

1. 背景・目的・意義

地球沸騰化といわれるように世界で熱波・台風・山火事などの気象災害が多発している。 日本でもここ数年、大きな災害が頻発している(注 1)。 地球温暖化が進展すると、この悪影響・気象災害が大規模になると予想されている。

2015 年 COP21 にて気温上昇 2℃未満をめざす「パリ協定」を締結し、2020 年に実施が開始された。また 2021 年の COP26 グラスゴー合意では実質 1.5℃ターゲットが合意され、2023 年 12 月の COP28 では「化石燃料からの脱却」に向けたロードマップを承認、2030 年までに再エネ設備容量を3倍にすることを約するなど世界で地球温暖化対策・再生可能エネルギー転換が進んでいる。市場も、脱炭素・再生可能エネルギー利用を前提に大きく転換しつつある(注 2)。日本も、2020 年 10 月 26 日に当時の菅総理大臣は 2050 年カーボン・ニュートラル宣言を出した。2021 年には 2030 年度に温室効果ガス排出量を 2013 年度比 46%削減、2050 年度に実質ゼロとする目標を国連気候変動枠組条約に報告、地球温暖化対策計画を閣議決定した。2023 年 5 月には岸田総理大臣が議長国として取りまとめた G7 広島首脳コミュニケでは、2035 年までに 2019 年比 60%削減することの緊急性を強調している。

化石燃料価格が高騰、高止まりし、一方で世界の再生可能エネルギー電力のコストが継続して低下しており、最近建設される再エネ発電は火力発電よりも安くなっている(国際再生可能エネルギー機関 2023,注 3)。日本では、再エネ価格はまだ高い(IRENA,2023)(注3)が、再エネ電力割合は2倍になっている。

日本はさまざまな再生可能エネルギー資源に恵まれ、電力消費を大きく上回る膨大な再生可能エネルギー電力の供給可能性がある(注 4)が、その導入拡大が系統制約(送電線に接続できない等)などにより進まない。現実には送電されていなくても、制度運用上空きがないとされている(注 5)。

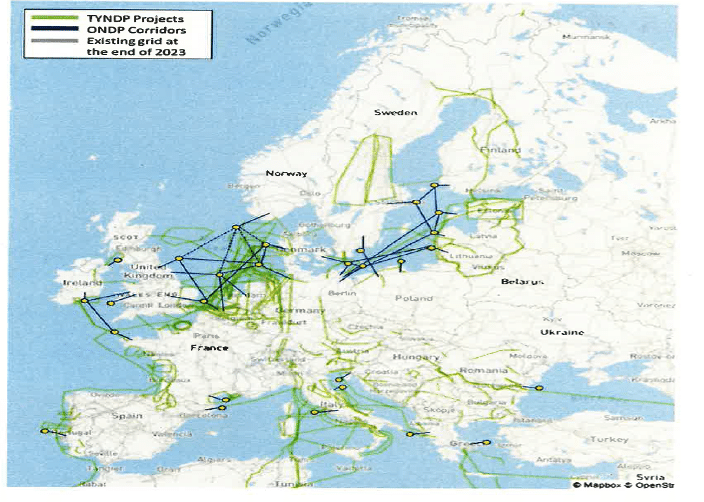

海外では国際送電線も含め北米や欧州で拡張計画が多数あり(欧州送電系統運用ネットワーク ENTSO-E,2023 下図) 、中国も地域内送電線の計画が多数ある。

緑色 :10年間ネットワーク発展プラン 2024 年(仮訳 TYNDP* : The 10 Year Network Development Plan 2024project portfolio)

青 色: 沖 合 ネ ッ ト ワ ー ク 発 展 プ ラ ン 2024 年 に よ る 沖 合 の 系 統 回 廊 ( 仮 訳 the offshore corridors identified by the ONDP*2024:*ONDP : Off-shore Network Development Plans)

日本でも、地域間連系線拡大計画が議論され、2023年3月29日には、電力広域的運営推進機関が、「広域連係系統のマスタープラン」を公表し、それには北海道~東北~東京の太平洋ルート・日本海ルートの新設案(海底の高圧直流送電HVDCを予定)が示されている(https://www.occto.or.jp/kouikikeitou/chokihoushin_23_01_03.pdf) (注6)。

再生可能エネルギー電力の普及は、地球温暖化対策、脱炭素の主要対策のひとつである。再生可能エネルギー普及と送電網の拡充で北海道・東北の風力発電、西日本の太陽光・風力発電を、関東・中部・近畿の大消費地とつなぐことができる。省エネによる電力消費の大幅削減や一極集中是正による電力消費の分散も大切だが、大消費地の電力需要にも現実的に対応しなければならない。また、今後、コミュニティ内で再生可能エネルギーを相互融通、優先消費するにも、過不足の場合に系統の接続に関し抜本的な制度改革も必須である。

大容量の直流送電線が建設されれば、日本の総エネルギーを100%再生可能エネルギーで賄うことも視野に入ってくるだけでなく、経済効果も大きい。

例えば風力適地での大規模な洋上風力発電等の建設を呼び起こすことになる。日本でも今後安くなる再生可能エネルギーで事業を行い企業の国際競争力を維持できる。世界の市場では脱炭素を求める方向がある。例えば、EU委員会2019年12月に発したグリーンディールはカーボン・リーケッジを引き下げる国境炭素税(炭素国境調整措置、carbon border adjustment)について規定しており、すでに2023年5月から施行されている(注7)。カーボンリーケージとは炭素の「漏れ」の意味で、1国だけで対策をとっても国際貿易があるため、国境税調整などの措置を行わないと炭素税などの政策を採らずに化石燃料浪費のままの国からの輸入増加で対策効果が減少することである。このような脱炭素に向かう市場において、国際的サプライチェーンに留まるためには、日本においてもRE転換のためのインフラ投資は必須と思われる。

また化石燃料輸入費を大幅に削減できる(注8)。

地域からの光熱費流出防止、自治体や地元企業による再生可能エネルギー投資のみならず外部からの対策投資を得て地域企業が受注し地域経済活性化・地域雇用拡大、人口減防止が期待できる。コロナショックをきっかけとする人類の持続可能性へのパラダイムシフトとして望ましいものの一つであろう。

直流送電線を使うことは、交流送電と比較して、以下の3つのメリットがある。

(1)送電ロスが小さいこと

(2)長距離では建設費が安いこと

(3)日本の電力では東西で周波数に相違があるが、直流送電ならこの差異は問題とならないこと。

広域送電に関して以下のように様々な提案がなされている。

① 西澤潤一は、直流送電技術を用い世界水力発電をグリッドでつなぐことを提案した(西澤,2008)。

② 環境経営学会は、北海道から九州までの直流送電線を国費で建設することを提案した(環境経営学会,2011)。

③ WWFジャパンは、2050年再生可能エネルギー100%にむけた系統電力強化で、地域間連系線の大幅な強化を提案した(WWFジャパン,2013,2021)。

④ 自然エネルギー財団は北東アジアと結ぶアジアスーパーグリッド構想を提案した(自然エネルギー財団等,2014)(自然エネルギー財団,2017,2018,2019)。

⑤ また、日本創世会議はアジア大洋州電力網構想を提案した(日本創世会議,2011)。

⑥ 電力広域的運営推進機関もマスタープランで北海道から直接東京に送電線をつなぐなど、広域直流送電線の案を示した(電力広域的運営推進機関,2023)

本提案は、国内で北海道から九州までの直流送電線を国費で建設することとし、その費用、メリットなどを示す。

2. 提案

2.1直流送電線の建設の概要

太平洋沿岸と日本海沿岸に北海道から九州まで計2本の直流送電線を建設し、直流交流変換機を用い、各域内の交流の高圧送電線と接続することを提案する。

なお、沖縄方面については今回の改訂版で九州と直結する送電線を追加した。他の多くの離島については米国ハワイ州が2045年までに再生可能エネルギー100%を州法で規定しているように離島独自に技術的にRE100は可能と考えられる。災害対策としてのバッテリー設置や海洋権益保全も含め今後とも、議論していくことが望まれる。

🔹太平洋ルート:北海道から太平洋沿岸に海底ケーブルで九州まで直流送電線を建設。距離約2500km、送電容量1000万kW、電圧500kVで基本的に海底ケーブル(北海道内は一部陸上も)を引き、両端の北海道電力、九州電力の域内送電線、および途中の各域内送電線(東北、東京、中部、関西、四国、中国の6電力域内送電線)1か所ずつ計8箇所で接続する。(図参照。500kV未満の送電線に対しては減圧して接続する。)

🔹日本海ルート:北海道から日本海沿岸海底ケーブルで九州まで直流送電線を建設。距離約2500km、送電容量1000万kW、電圧500kVで基本的に海底ケーブル(北海道内は一部陸上も)を引き、両端の北海道電力、九州電力の域内送電線、および途中の各域内送電線(東北、東京、北陸、関西、中国の5電力域内送電線、なお東京電力は新潟(柏崎刈羽)との間の送電線を有している)の1か所ずつ計7箇所で接続する。(図参照)

🔹沖縄ルート:鹿児島から先島諸島まで、海底ケーブルで直流送電線を建設する。鹿児島から沖縄まで距離約700km、送電容量200万kW(2GW)、電圧13.2万kV(沖縄本島の最高位電圧)。沖縄から先島諸島まで距離約500km、送電容量20万kW(0.2GW)、基本的に海底ケーブルを引き、両端の九州電力送配電、沖縄電力の域内送電線、および途中の大きな島嶼の送電線に接続する。南西諸島の電力需要は必ずしも大きくないが、需給調整に寄与、また風力適地が多く供給可能性を有するので地域振興にも役立つ。

🔹なお、陸上でも直流送電線を増設することは地域の再エネ促進などに有益であり、高速道路の下や鉄道網を利用して増設することも考えられる。

2.2 直流送電線建設費の大まかな推定

結論として、直流交流変換器.開閉所.変圧器などを入れ、合計約7~33兆円になる。

太平洋ルートも日本海ルートも、距離2500㎞、容量1000kW (10000MW,10GW)、電圧500kVで海底ケーブルを引き、太平洋側は両端2箇所と中間6か所(両端の北海道、九州以外に、東北、東京、中部、関西、中国、四国)と接続、日本海側は両端2箇所と中間5箇所(東北、東京、北陸、関西、中国)と接続する。これに沖縄ルートが加わる。

このおおまかな予算規模を、日本の検討データと欧州のデータから推測できる.

日本でも電力広域的運営推進機関の広域連系系統のマスタープラン及び系統利用ルールの在り方等に関する検討委員会で直流送電線の増強について提案された(電力広域的運営推進機関,2023)。ここで示された単価、容量400万kWの場合の、ケーブル費用単価5000〜9000億円/1000km,変換器費用1040〜1440億円を用いると、建設費は8.3兆円〜14兆円になる。

また、欧州の直流連系線の実績を用いて試算できる。欧州の直流連系線単価が17~40万円/MWkmとされる実績のうちの最も高い単価40万円/MWkmを採用し、直流交流変換器等も最も高い3340万円/MWを採用し (単価は電力広域的運営推進機関,2017)試算する。基幹の海底ケーブルと両端の直流交流変換器は太平洋側と日本海側あわせ距離約5000km×10000MW×40万円で約20兆円となる。途中の直流交流変換器は、太平洋側は6か所、日本海側は5か所、計11箇所で、3340万円/MW×11箇所×10000MW=4兆円となる。この和、20兆円+4兆円=約24兆円になる(注9)(ヨーロッパの新しい単価が必ずしも明確ではないので、3版のままにしている。なお、為替換算1ドル114円で計算していたので、1.4倍の可能性がある。なお、欧州では普及に伴うコスト減があるが、一切考慮に入れておらず、最大可能性のみの参考データである。)。

一方、海底ケーブルと変電設備それぞれの単価が明確で、高価な区間の単価で試算すると建設費総額は約14兆円、比較的安い区間の単価で試算すると建設費総額は約5兆円になる(注9)。

鹿児島〜先島諸島の送電線は約3000〜6300億円になる(注9)。

これらより、建設費総額は7兆円から33兆円と考えられる($1≒160円)。

2.3 建設・経営・運営主体

この直流送電線の建設については国の基幹となるインフラストラクチャーとして位置づけ、国が行うことを提案する。これは、規模の大きさ、早急な建設の必要性、再生可能エネルギーの適地と電力大消費地の乖離の是正を図ることなどを目的としたインフラである (注10)。また、経済発展段階で、一旦高度経済成長を経て、公共事業から社会保障費へ移行したと言われたが、世界的に再度のエネルギー変革が求められている。例えば欧州でグリーンディール、アメリカでのグリーン・ニューディールなどで200兆円規模の投資が行われており、公共支出が行われることに日本も肩を並べることが求められる。

経営・運営は、上記の趣旨を反映した送電線運用ルールを定め、自治体や市民のアクセス権を保障しつつ、地域間送電運営に特化した企業を設立して委託するか、電力広域的運営推進機関などを強化して行うことを提案する。

3. 効果

・この地域間連系線建設と、域内送電線強化、送電線運用ルール確立により、再生可能エネルギー電力割合を早い時期に保守的に(少なめに)見て一定の出力抑制を前提に25%以上増加できる可能性(注11)がある。将来的には送電線の増設等にもよりRE100も見通しが立つ。例えば日本の風力発電の可能性の8割を占める北海道・東北・中国・四国・九州の再生可能電力を地産地消するだけでなく、大消費地とむすび日本全体で再生可能エネルギー普及実現に大きく貢献する(注4,注12)。また、電力の安定性が向上する。今後の電気自動車化で、さらに再生可能エネルギー・ニーズが高まることへの対応可能性がある。

・日本の化石燃料輸入金額、電気事業の燃料費を、年間約3兆円削減する可能性がある(注13)。

・風力発電などの建設が進むなどにより、例えば年あたり2.8兆円規模の民間投資拡大が十分見込める。電力システム制度を工夫することにより、再生可能エネルギー運営への地元参加、建設・運用に対する地元企業の受注可能性が広がる。これは後述の光熱費削減によりトータルに回収する(注14)。

・地域の自給自立、地域電力グリッド、地産地消、コミュニティの可能性が開ける。現状では地域で大きな光熱費を支払い、その多くは地域外に流出しており、そのもととなる化石燃料費のほとんどは国外に流出し、2022年度は35兆円を化石燃料輸入費に充てている。地域の再生可能エネルギー投資と消費で、これを大きく削減し、さらに大消費地に売電することにより、お金を国内・地域で回すことが可能になる。自治体が都市公社、地域電力小売会社を設立し、地域の再生可能エネルギー電力を地域に供給すれば、これもお金を国内・地域で回すことが可能になる。

・洋上風力では魚礁効果があることも明らかであり、沿岸漁業活性化にも大いに貢献することが期待される。

続きは以下よりダウンロードをしてお読みください。