九州一筆敗北日記番外編(一筆書き切符の紹介)

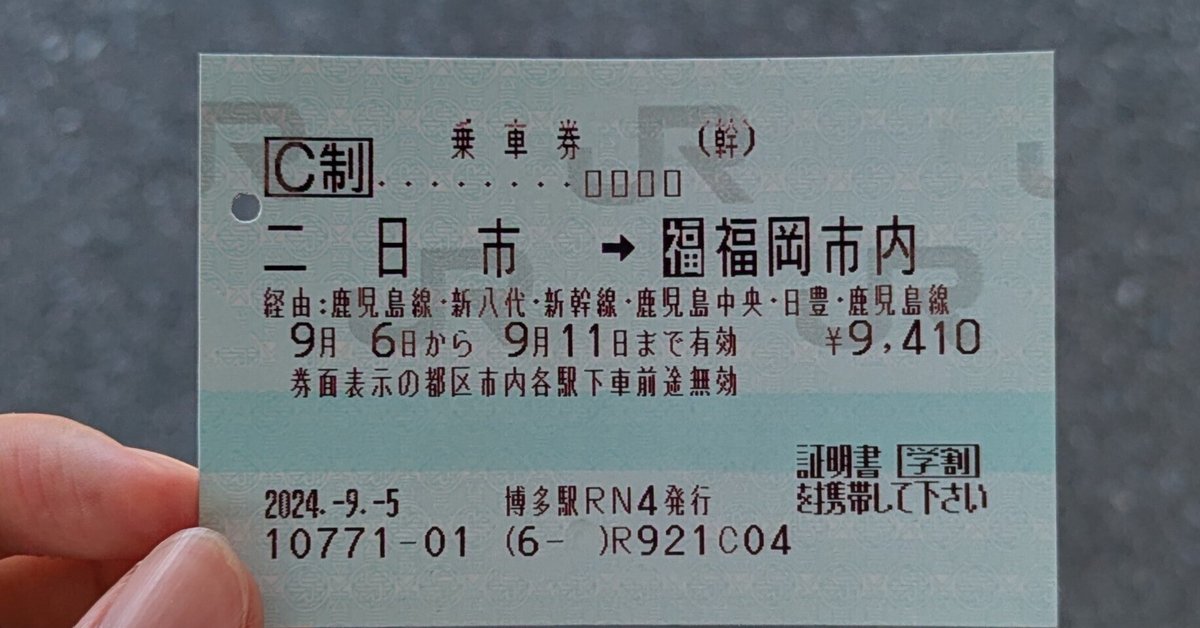

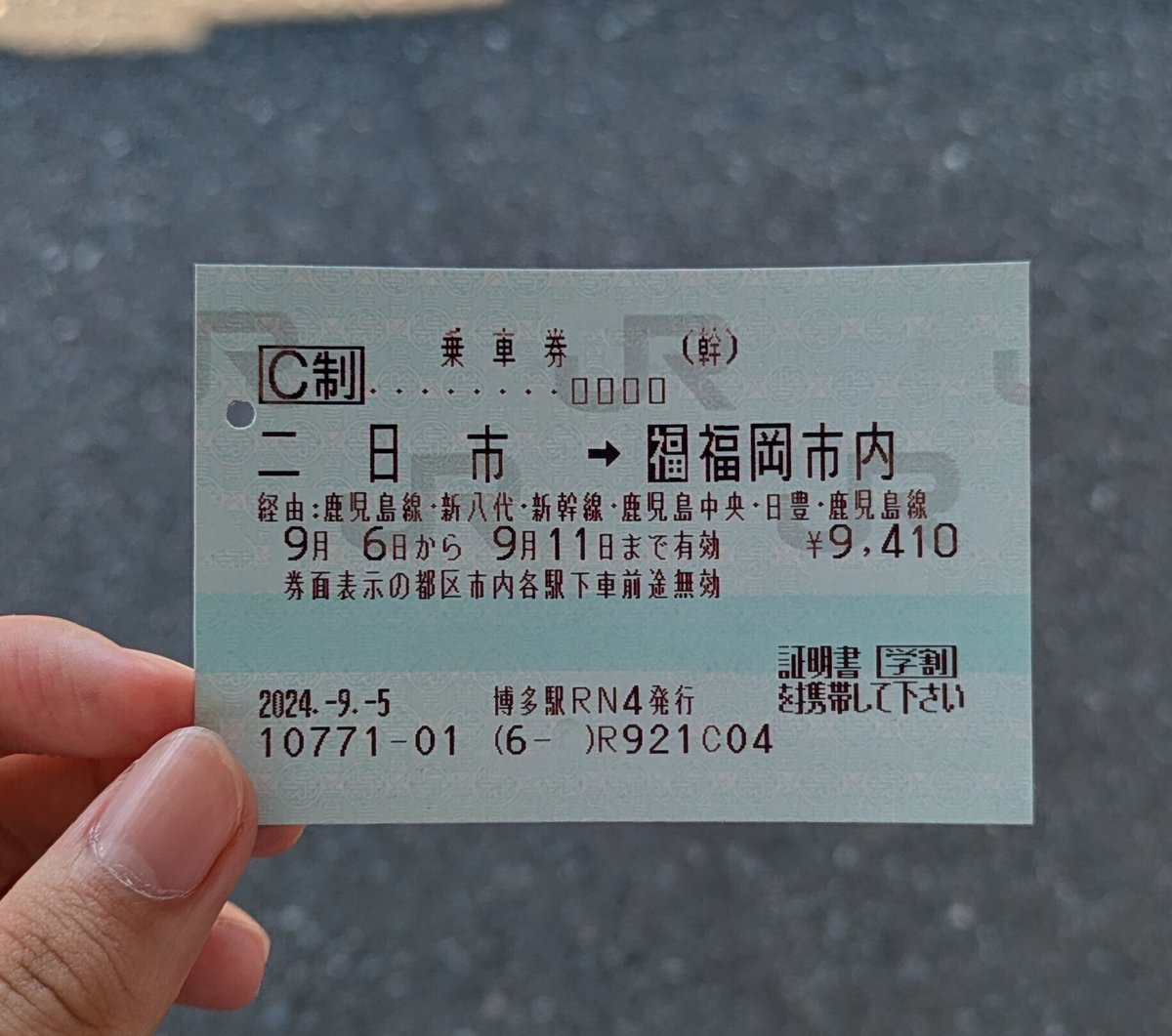

これが切符だ!

切符紹介

切符は二日市から始まり新八代まで鹿児島本線に沿う。新八代から鹿児島中央までは九州新幹線で行く。で行くというより在来線(肥薩線の一部)は大雨で被災しており復旧は未だ行われていないので、JRを使うなら新幹線でしか鹿児島には行けない。鹿児島中央からは日豊本線で西小倉まで。西小倉からは再度鹿児島本線を通り博多で切符は終わる。

九州を一周するうえで色々な企画切符を検討したが、学生(学生は片道100km以上の普通乗車券を正規より20%オフで買えるぞ)なら自由に特急券を買い足せ、有効期間もまぁまぁ長い(今回は6日だったがこれでも一周は時間的にキツかった)普通乗車券が最適解かもしれない。

ただ普通乗車券は分かりにくい制度がある。それは上記の券面にも書いている「福岡市内」という文字。この意味は「特定都区市内」と呼ばれる制度だ。これは片道201km以上の切符で特定都区内から乗車する場合は都区内の中心駅から距離を計算をすることを定めている。逆に都区内で下車する場合は中心駅までの距離を計算する。

上記の切符でいえば私は二日市から博多駅までを時計回りで行こうとしている。

福岡都区内あれば中心駅が◎の博多駅と設定されている。

私は博多駅まで行こうとしているので関係ないっちゃ関係ないのだが、もし福工大前で下車する場合は都区内制度が無ければ博多で下車するより安くなるはずなのだが、ならない。博多で下車するのと同じ値段だ。逆に南福岡で下車するなら博多より高くなるはずだが、ならない。駅が多い都心部は改札業務簡略化ため都区内制度が導入されている。ちなみに札幌もある。

問題なのは切符価格が乗る駅降りる駅で損得するところではなく、都区内は途中下車無効なところだ。普通乗車券は片道100km以上は原則途中下車ができる。札幌で例えるなら網走から札幌に帰ってきたときに新札幌で途中下車してバーキンを食べてから新琴似に帰るということが出来ない!新札幌で降りるならそこで切符は改札で没収される。

でもこの程度の範囲なら今回の旅程に大した影響は無い。

問題なのは「大都市近郊区間」だ。これは近郊区間内で乗り降りする場合はルートで関わらず最短距離の運賃しかかからない制度だ(大回り乗車はこの制度を使っている)。この近郊区間内は途中下車無効だ。これも駅が多い都心部()に適用されるのだが、問題なのは近郊区間の範囲の広さだ。

「東京は長野だ。」の本当の意味。

さて、なぜ今回の旅に関係ない「大都市近郊区間」制度を取り上げたのかというと旅行前の私は「特定都区内」制度と「大都市近郊区間」制度の違いが分からなかったのだ!!!

私は当初特定都区内を図4の範囲だと勘違いしていた。旅程では門司港にも寄る予定であり一筆書きを中断して西小倉で途中下車したかったので、旅程組みの最中は発狂していた。

しかし、こんな広い区間途中下車できないのはおかしいと思った私はヤフー知恵袋にいる有識者に助けを求めた。知恵袋内にいる鉄オタに聞くことは避けたがったが、自力で調べても理解できなかったのでやむを得なかった。

こうして有識者のおかげで私の旅が予定通りに進むことが保証されたのであった。