なぜ神経は交叉するのか? まとめノート

こんにちは、すい@医学生です。

実は、ずっと気になっていた長年の疑問「なんで神経って交叉してるの?しかも交叉している場所も様々だし…」

やっと、納得のいく理由を見つけましたので、メモしておきます。(あくまで一つの解釈です。ご容赦ください)

本当は心電図検定をこの前受けてきたので、その報告の記事を書こうとも思ったのですが、合格発表がまだなので、それが済んでからまとめて報告したいと思っています。

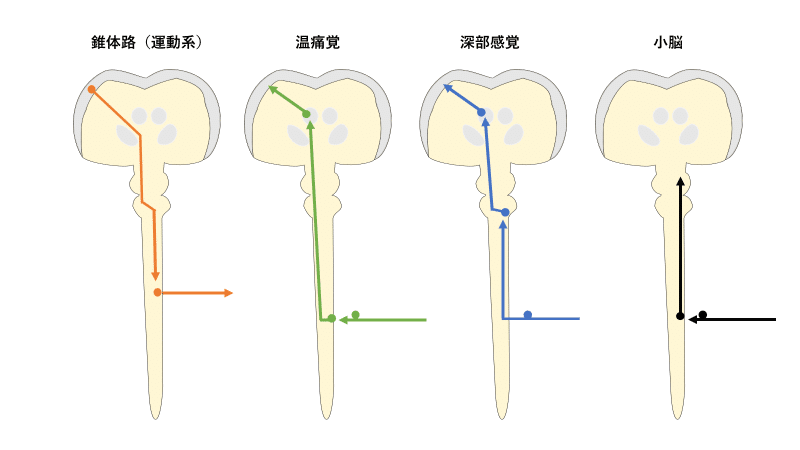

まず、復習に神経経路を貼っつけておきます。

注目すべきポイント

・脊髄小脳路以外は全ていずれかで交叉している。

・錐体路(外側皮質から脊髄なので外側皮質脊髄路):延髄で交叉

温痛覚:脊髄で交叉

深部感覚:延髄で交叉

・錐体路では上位運動ニューロンと下位運動ニューロンの2つがある。

・温痛覚と深部感覚では3次ニューロンまである。

・温痛覚と深部感覚、小脳の感覚系では、1次ニューロン(最初に刺激が入るニューロン)が双極ニューロンになっている。

では、なぜこのような特徴があるのか見ていきます。

1.なぜ神経は交差するのか?

結論から言うと、

「左右の神経の情報を統合するため」

だと考えられます。

例えば、左脳が障害されてしまったとします。錐体路は延髄で交叉するので、右半身が片麻痺で動かなくなってしまいます。

しかしながら、リハビリを続けているとわずかに動くことができるようになってくるようです。

これは、通常は右脳からの命令が左側だけでなく、交叉するときに一部右側へも伝わっているからだと考えられます。

したがって、交叉することで情報を統合して、片方が障害されてしまっても多少は大丈夫なようにするための予備になっていたり、左右差のある命令情報の整理を行っているのではないでしょうか。

一方、小脳系では交叉は起こらずに、完全に右と左で神経伝達路が分かれてしまっています。(ちなみに交感神経なども交叉しません)

これらは、「それほど重要な神経ではない、または統合する必要はない」と考えられている可能性があります。

2.交叉する場所が異なるのはなぜか?

神経が交叉する理由は分かりましたが、交叉する場所が違うのはなぜなのでしょうか?

これには「反射」が関わっているためだと考えられます。

通常であれば、交叉する部分は神経の中でもとりわけ大事な部分であるため、延髄など重要な器官で行うはずです。

しかしながら、温痛覚においては、熱いものを触ったときなどに脊髄で「手を引っ込め」と判断(反射)させる必要があるので仕方なく脊髄で、二次ニューロンに乗り換え、かつ左右の情報を統合するために交叉していると考えられるのです。

3.運動神経ではニューロンは2つ、感覚神経ではニューロンが3つあるのはなぜか?

では、ニューロンが運動神経には上位運動ニューロンと下位運動ニューロンの2つ、感覚神経には3次ニューロンまでの3つあるのはなぜなのでしょうか?

その理由には、

・神経伝達を早く行うためには乗り換えは少ない方が良い

・乗り換える時(神経接合部)には、伝達の強弱を変えることができる

の2つの特徴があるからだと考えます。

錐体路と感覚路の気持ちになって考えてみましょう。

錐体路 「なるべく早く命令を伝えたいから、神経の乗り換えなしの1つ神経で十分だな」

感覚路 「でも、命令を強くしたいときとか弱くしたいときとか困らない?神経は脱分極するかしないかのONかOFFしかないよ。乗り換えて、神経伝達物質を使えば、もう少し細かい調節ができるよ」

錐体路 「確かに。じゃあ、ニューロンは2つだね」

感覚路 「僕は3つにしようかな。温痛覚では反射も必要だし、命令するだけの錐体路じゃなくて、感覚路は痛みなど刺激が強いからね」

錐体路 「そうだね、包丁に刺された痛みを和らげるには確かに3つは要りそうだ」

と多分こんな感じでしょう。(笑)

実際にこれが理由かは定かではありませんが、覚える上ではこう考えても問題にならないかと思います。

4.感覚神経では双極ニューロンなのはなぜか?

次に、感覚神経では1次ニューロンが双極ニューロンになっているのは、なぜかについて考えていきます。

もう一度、初めの図を見ていただきたいのですが、確かに運動ニューロンでは細胞体が中枢神経の中にあるのに対して、感覚神経の1次ニューロンでは細胞体が末梢神経の途中にあり、2つの足を出している(=双極ニューロン)ことが分かります。

仮に、「1次ニューロンが単極ニューロンであったならどうなるでしょうか?」

刺激を受け取るのが細胞体側、刺激を出すのが突起側でしたね。

そうすると、温度や痛み刺激は皮膚で受け取るため、細胞体が皮膚の表面にきてしまうことになります。

これでは、刺激を受けると細胞体(=神経の本体)が障害を受けてしまうことになります。そこで、刺激を受け取る突起と出す突起の2つの突起を作ること(=双極ニューロン)で解決したのです。

こうすることで、細胞体はできるだけ安全な場所である中枢神経の近くへと位置することができます。

5.Wallenberg症候群(延髄外側症候群)

では、最後に今までの話を臨床にまとめてみましょう。

Wallenberg症候群とは、椎骨動脈や後下小脳動脈(PICA)の閉塞により、延髄の外側が障害される疾患です。

症状

・交代性温痛覚障害

・小脳症状

・Horner症候群(交感神経が×)

・めまい、眼振(前庭神経が×)

・構音障害、嚥下障害、カーテン徴候(迷走神経・舌咽神経×)

一方、障害されない神経も大事です。

障害されない神経

・錐体路

・深部感覚

・副神経(運動神経のみ)

・舌下神経(運動神経のみ)

見ての通り、延髄で障害されない神経は、延髄で交叉するため内側にいる錐体路(運動神経)と深部感覚なのです。

また、延髄から出る脳神経は、Ⅸ~Ⅻの神経です。つまり、舌咽神経、迷走神経、副神経、舌下神経ですが、副神経と舌下神経は運動と副交感にのみに関わるニューロンですので内側に走っており、Wallenberg症候群では障害されません。

一方、延髄で交叉をしない温痛覚や脊髄小脳路、交感神経、舌咽神経、迷走神経は外側を通るので障害されてしまうのです。

最後にちょっとした疑問。

「脳神経で運動のみの舌下神経などは内側を通ると書いてあるけど、錐体路じゃないのに交叉するの?」

次回は、脳神経について詳しくやろうと思います。

さらに神経について知りたい方はこちらをどうぞ。

他に最近に書いた記事はこちらです。