心臓 解剖学まとめノート 1.5

こんにちは、suiです。前回寄り道しますといったので、寄り道します。(笑)

「上大静脈と下大静脈の間は静脈が無くても良いのか」という疑問について話します。なぜこの話をするかは、

をご覧ください。

今回はマイナーな部分のため難易度が少し高いです。重要な部分だけを読みたい方は飛ばしてくださって構いません。

では、前回の復習から始めます。

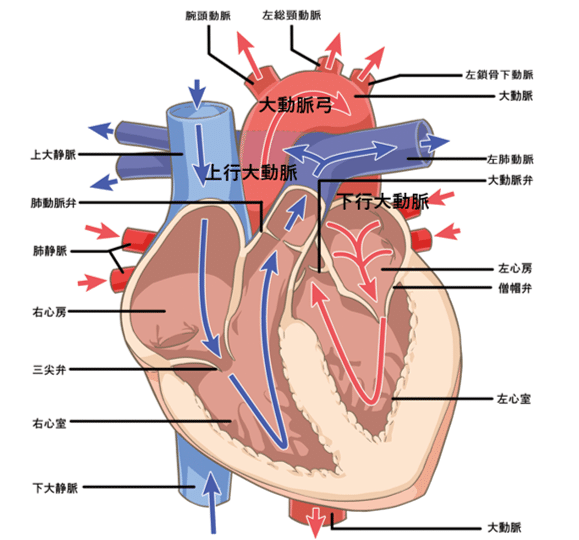

全身の血管は上大静脈と下大静脈を通って、心臓へと帰ります。血管は組織に酸素やグルコースなどの栄養分を体に運ぶためにありますから、上大静脈と下大静脈がないその間は、どうやって栄養分を運んでいるのでしょうか?

実際に、図を見ても血管がありませんね・・・・・・

いえいえ、実は図には載っていないだけで血管はあるのです。

大変汚い画像で見苦しいのですが、著作権の関係上、条件に合う絵が見つかりませんでしたので自作の物でお許しくださいませ。

実は間には奇静脈、半奇静脈、副半奇静脈があり、これらがその周辺の組織に栄養を届けているのです。(ここから細かい静脈へとつながっていきます)また、奇静脈は上大静脈と下大静脈をつないでいますね。これはもしどちらかが詰まったとしてもそこから血液を送ることができる役割も担っているのです。

ちなみに、静脈系はおおよそ左右対称になっていますが、奇静脈は左右対称になっていません。その左右対称になってないことから奇静脈と名付けられたのです。

食道静脈瘤などを起こしやすい血管はこの奇静脈などです。知っておいて損はないでしょう。

解剖学では少しマイナー範囲で覚えにくいところで、大変ですよね。少しでも興味を持っていただけたら、嬉しいです。