黄疸の分類 まとめノート

こんにちは、すい@医学生です。突然ですが、黄疸について知っていますでしょうか?

黄疸とは肝臓が悪くなることで、手足が黄色くなったり、眼球が黄色くなったりする病気です。(お酒の飲みすぎで肝炎や肝硬変になりますよ)

何となく、眼が黄色くなってしまう病気というのは聞いたことはあるのではないでしょうか?

しかし実は、黄疸にも様々な種類があるのです。そして分類ができたら、大まかな原因も分かってきます。

難易度が高く、長いので覚悟のある人だけ見てください。(笑)

医学生は分類を覚えなければいけないので、ぜひ読んでみてください。

それでは紹介していきます。

1.黄疸の分類

はじめに全体像を示し、その後、各黄疸について説明していきます。

国試・CBTでも聞かれますので、医学生はこの表を覚える必要があります。そうでない方は、この表を見ながら考えてみてください。

有名なのは、「ウンチが白いと黄疸」と言われている閉塞性黄疸かと思います。

これから黄疸を説明していく上で、大事なことは、

・黄疸の原因はビリルビン

・ビリルビンは黄色(だから皮膚や目が黄色くなります)

・ビリルビンとは赤血球が壊れて出る成分

・正常な人のビリルビンの代謝・排泄のされ方

・ビリルビンには直接ビリルビンと間接ビリルビンがある

では、なぜこのようなことが起こるのか、どう分類していくのか詳しく解説していきますね。

2.健常者のビリルビン代謝

まず、この図を見てください。

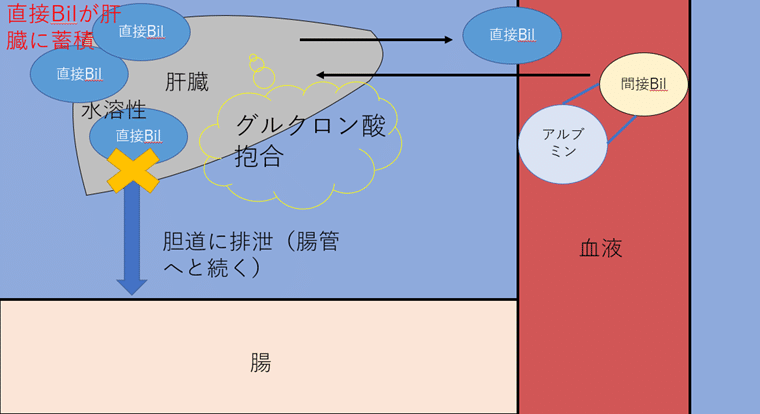

赤血球は古くなると脾臓で破壊されていきます。すると、その中には、間接ビリルビン(以下間接Bil)が含まれています。

間接Bilは脂溶性であるので、水(尿)や血液に溶けることができません。

そのため、血液内で脂溶性物質の運び屋アルブミンと結合して、肝臓へと流れていきます。

(アルブミンは水溶性タンパク質で、脂溶性物質が血中に入ることを手伝う特徴があります。)

その後、間接Bilは、様々な物質を代謝する臓器である肝臓の元へと向かい、代謝されます。

具体的には、尿中に排泄されるように、脂溶性物質を水溶性物質に変換する作業である「グルクロン酸抱合」されます。

このグルクロン酸抱合が行われた後のビリルビンのことを「直接ビリルビン」と言うのです。

まとめると、

「肝細胞によって間接Bilは水溶性の直接Bilに変換される」

ということです。

ところで、肝臓は胆管(さらに腸につながっていきます)や血管がつながっている臓器です。

まるで物質がここで行き来する、主要都市のようになっているのです。

したがって、直接Bilも腸へと排泄されます。

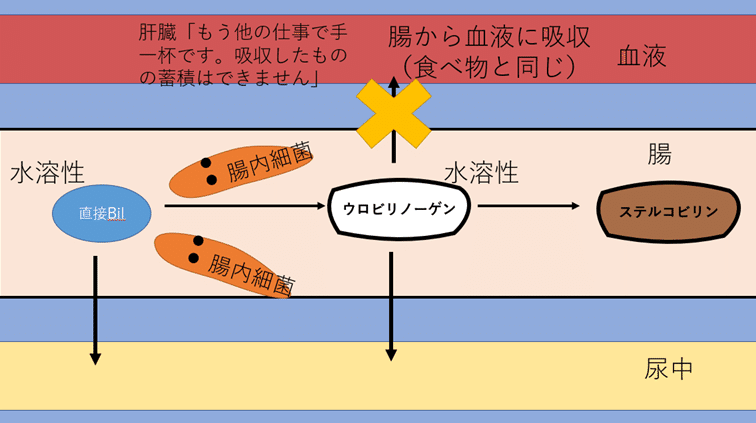

腸まで来た直接Bilは、腸内細菌の働きによって、水溶性のウロビリノーゲンという無色の物質に変えられます。

今は無色ですが、便として排出されるまでにはさらに代謝され、便の色の元となる茶色のステルコビリンへと変換されていきます。

ここで図を見てほしいのですが、尿中にもウロビリノーゲンは排出されていますよね。

さっきも言ったように水溶性物質は尿からも排出されます。

したがって、水溶性であるウロビリノーゲンは尿中にも排出されるのです。(直接Bilも少しだけ尿中に出ます。健常者は尿定性検査で±または+)

また、腸は食べ物などの物質を吸収するところですのえ、そこを通るウロビリノーゲンは一部血液に吸収されます。

腸を通るということはどうしても体に吸収されてしまうようなのです。

まとめると、

ウロビリノーゲンには、

・腸から便として排泄

・尿として排泄

・腸で血液へと再吸収

の3つの経路があるということです。

これで健常者のビリルビン代謝の流れは終了です。

次からは、黄疸が起こる原因について見ていきます。

3.溶血性黄疸

溶血性黄疸は赤血球が多く壊されるという病気です。

これは新生児に多く見られ、母親の抗体が新生児の赤血球を攻撃してしまうことでよく見られるようです。

赤血球が多く破壊されると、間接Bilが沢山出てくるので溶血性黄疸になるんです。

もう一度、表で確認してみましょう。

血中の間接Bilが上昇する理由は分かりましたよね。

また、おおもとのBilが多いので、ウロビリノーゲンの産生量が上がり、尿中ウロビリノーゲンも大きく上昇するのです。

また、ウロビリノーゲンがあるのでステルコビリンも存在し、便の色は茶色になります。

では、なぜ尿中Bilは陰性が多いのでしょうか?

理由としては、二つ挙げられると思います。

・間接Bilは脂溶性で水の多い尿中には出ない

・直接Bilの多くはウロビリノーゲンに変換される

(そのため、正確には多少出て±になる)

もう少し詳しく説明すると、

間接Bilは脂溶性でなので、アルブミンと結合していて大きな塊となっているので、糸球体濾過されないことからBilは尿中には出れないのです。

4.肝細胞性黄疸

肝細胞性黄疸は肝炎などにより、肝細胞が障害を受けることで、

・グルクロン酸抱合の低下

・直接Bilの胆汁排泄の低下

が起こることによってなります。

ただし、全ての肝細胞が障害されることは普通ありませんので、量は減少するものの肝臓の予備能を使い多少のグルクロン酸抱合は行われることに注意する必要があります。

そして、肝臓は主要都市ですので、胆管への排泄も担っていました。

障害されると、もちろん、排泄能も低下していますので、胆管から腸へと排泄されなくなります。

そして、溢れてしまった直接Bilは、溶けることのできる水溶性の血管へと多く漏れ出てしまうのです。

一方、わずかながら肝臓から排出された直接Bilは、同じ様にウロビリノーゲンとなります。

しかし、肝臓はただでさえ障害を受けてグルクロン酸抱合をして手一杯です。そのため再吸収することことができなくなります。

ウロビリノーゲンは3つの経路がありましたが、尿中が便中かの2つの経路になってしまうのです。

そのため、ウロビリノーゲンの生産量は少ないですが、尿中ウロビリノーゲンの量は上昇し、便の色も何とか茶色を保っていることが多いようです。

では、もう一度、表で確認しましょう。

尿中のBilが上昇しているのは、水溶性の直接Bilが上昇しているからですよね。その他は、「肝臓が手一杯」と言うことさえ覚えておけば、導き出せるのではないでしょうか。

5.肝内胆汁うっ滞性黄疸

肝内胆汁うっ滞性黄疸は原発性硬化性胆管炎や肝炎などによって、肝内胆管に炎症が起き、直接Bilがほとんど排出されないことが原因です。(もちろん、全てがこの機序ではありません)

肝細胞性黄疸に比べて、胆汁うっ滞により、腸に直接Bilがほとんど排出されないのが特徴です。

そのため、ウロビリノーゲン自体がほとんどなく、尿中にウロビリノーゲンは出てきません。(直接Bilは血中に沢山あるので、血液経由で糸球体濾過されて尿中に出てきます)

これより、ステルコビリンもほとんど産生されないため、便の色はかなり薄くなることが多いようです。

最後、閉塞性黄疸は胆汁うっ滞性黄疸と似ていますので、まとめて表で確認しましょう。

6.閉塞性黄疸

閉塞性黄疸は、胆道に胆石ができたり、癌ができることで物理的に胆管が閉塞してしまします。

そのため、胆汁うっ滞ももちろん起こすのですが、胆汁うっ滞性黄疸と異なる点は胆管が拡張するかどうかです。

胆汁うっ滞性黄疸は肝内胆管の流れが悪くなるだけでしたね。

一方、閉塞性黄疸は胆管が閉塞しますので圧が高くなり、拡張をきたすのです。

そのため、直接Bilは胆道に排泄されず、ステルコビリンが無いため、便の色が白くなってしまいます。灰白色便っていうやつですね。

起こる現象は胆汁うっ滞性黄疸とほぼ同じなんです。ウロビリノーゲンが0かほんのちょっとだけあるかみたいな違いでしょうか?

では、最後に表で確認してみましょう。きっと、なぜこうなるかが理解できるはずです。

以上で、黄疸の分類の説明は終了です。

本当は、何か語呂合わせでも…と思ったのですが、覚えることが多すぎることと、理解した方が自分で書きながら思い出せるのではないかと思い、作りませんでした。語呂合わせで覚えようと期待してくださった医学生の方には申し訳ございませんでした。

最後まで読んでいただきありがとうございました。