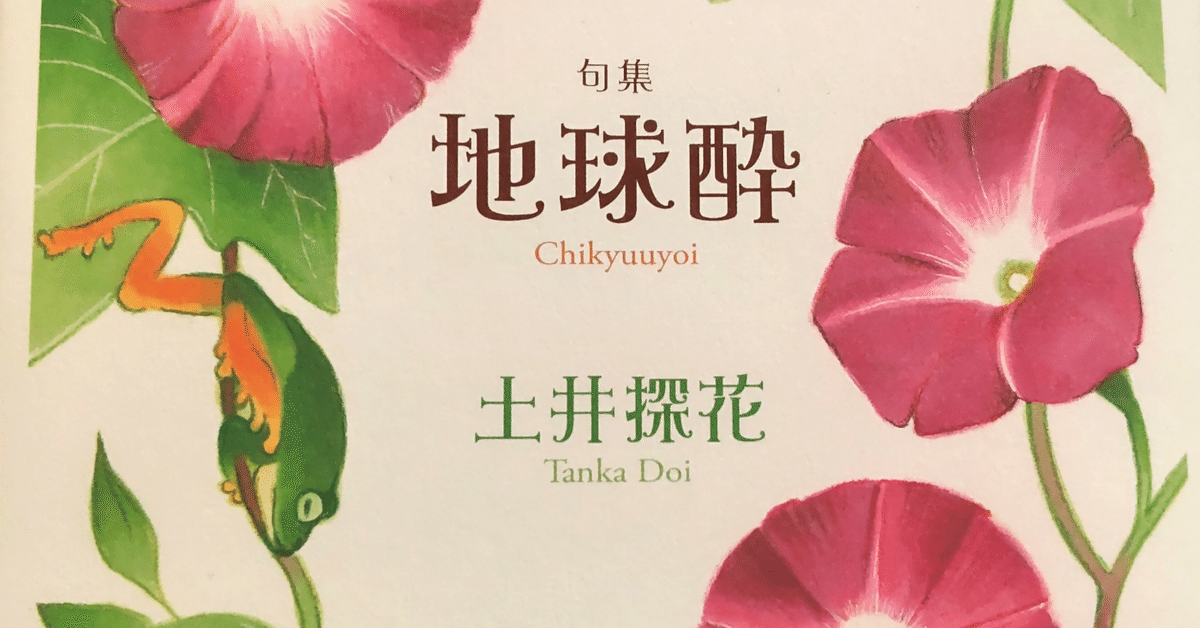

書評 句集『地球酔』土井探花

はじめに

健康的な朝顔の表紙をめくり、淡い萌黄色の遊び紙とシックな扉、橋本喜夫氏の序文を過ぎると、目次には「退化」「賞味期限」「腐臭」など暗い言葉が並んでいる。歴史的仮名遣いを生かす癖のあるフォントで記された299句からは、作者の宇宙まで広がる想像力、政治家や哲学者、画家などの歴史的人物に対する知見、育てている朝顔や鈴虫への想いが伝わってくる。アニメやゲームなどサブカルチャーへの愛着も隠さない。

本書において生きづらさを詠んだ句は無視できないが、前述の句材とも不可分に絡み合っている。身体への不安、恋愛の無力感、コミュケーション不全、社会生活の寄る辺なさ、現代を代表するジェンダーやルッキズムにまつわる問題にいたるまで。しかしなぜだろう。本書は決して、鬱々とはしていない。作家が困難の中にあっても底抜けに明るい人なのか、芳ばしいハーブや舌の痺れるスパイスのような知的ユーモアが句に添えられているからなのか。

本書より22句を挙げ、一つ一つ吟味していく。

天体と大地

句集に「地球」という言葉を冠しているだけあり、「シリウス」「月食」「銀緯」「星雲」など、天体に関係する単語も頻出するが、宇宙は常に作者の立つ大地と相対している。

名月といふ塊を信じぬく

季語を使って季語以外の言葉を讃える句が多い本書において、作者の俳句的信条が強烈に現れている句である。三大季語の一つである月を、しかも賞賛する気持ちの強い「名月」を「塊」呼ばわりしつつ、「信じぬく」のだ。矛盾はときに皮肉にも読めてしまうが、月など所詮はただの岩塊だと断じるか、伝統的に季語を尊重するか、二つの立場が十七音で一遍に見て取れる。

仮に掲句が[子猫といふ肉塊を愛しぬく]だったら読者の顰蹙を買いそうだが、名月という季語には「塊」という蔑称を受け入れるだけの度量があると作者は心得ての上であり、その事実から二つの立場に詩的止揚が読みとれる。

さて、名月はなんの塊なのだろう。答えは他の句から見えてくる。

土はほぼほしくづだから朝顔蒔く

地球は過去に他の恒星が超新星爆発を起こした残骸から生まれたと考えられている。すなわち星屑だ。掲句は科学知識を下敷きにしながら「ほぼ」と書いている。星屑ではない部分とはなんだろう。それは星屑から湧出した詩情ではないだろうか。もしも土が星屑だけでできていたら、作者は朝顔の種を蒔かないに違いない。

この星を朝顔の咲くさびしさよ

前句につながる句である。朝顔が星屑と詩情を栄養としているからこそ、さびしさを感じさせるのではないか。

朝顔のパラボナアンテナのような形は、まるで宇宙の彼方からやってくる何かを待ち受けているかのようだ。おそらく、いまだかつて受信できていない。毎日萎んではぽとぽと落ちる朝顔を、作者は腰をかがめて片付けている。

散紅葉私のデフォルトは土か

秋も深まって太陽の光が弱くなる。葉の維持に必要なエネルギーに対し、光合成で得られるエネルギーが充分でなくなると、葉は収支が合わなくなって変色し、落葉する。「デフォルト」は、初期設定という意味でも読めるが、債務不履行の方と読むべきだろう。収入と収支が釣り合わずに債務が生まれ、いつか破綻する。人の目を楽しませる鮮やかな紅葉や黄落も、植物にとってはショーなどではない。生き抜くための営みなのだ。

人生の紅葉は早くから始まる。いずれ怪我や病や老いにより、生物としての新陳代謝が完全に止まれば肉体は土に還る。それは果たして、散紅葉のように美しくありうるだろうか。

社会性俳句

作者の主観、客観の双方の社会詠を読む。いずれも問題提起ではない。想像と実体験とを問わず、表現は空想的だが現実を描いている。

月氷る一生会はぬ君が好き

一生会わないから好きなのか、一生会わないけれど好きなのか。どちらだろう。もしかしたら、会うか会わないかが決まっていない、もしくは分からないのではないだろうか。現代のSNSでは多くの人と交流できるが、顔や声や本名、住んでいるところや職業どころか、性別も年代も知らないことが多い。そういったことは問題にならない。

月は氷りついていても輝きを失うことはないが、同じ時代に生きている我々が「月」に実際に触れ、温度を知ることはおそらくない。それもまた、問題ではないのだ。

冬銀河ときどき性別が嫌ひ

冴返る塗りつぶさない性別欄

水中花ふと性別をその他とする

掲句は句集の掲載順とは関係なく並べた。

どの順で作られたかは分からないが、作者の感覚の変化、時代の変化を感じる三句だ。一句目、「ときどき性別が嫌ひ」なのは、いつもはなんともない、または性別が好きなこともあるという意味の裏返し。二句目、「塗りつぶさない」のは、二択だから片方を塗り始めたが、塗りつぶすほど明白な回答ができかねたということ。三句目、「その他とする」には二句目とは異なり、余事象として第三の選択が用意されている。2020年代に入るまで日本ではほとんど見なかった選択肢だ。

生物の花には雄花、雌花、両性花の3種類があるので、花で言えば「その他」は両性花ということになる。人間には花とはちがって、身体だけでなく心もあれば性的嗜好もあるので、その掛け算は極めて複雑な、無数のパターンを抱え込んだ「その他」である。

「ふと」は俳人があまり好んでは使わない二音だが、敢えて残されている。掲句の「ふと」の効果は気まぐれに行う様ではなく、気づきだ。言うならば人生のある時点での意識の変革であり、「水中花」のように枯れない永続性を確保している。作り物の花の季語を置くことで、無機質な涼感の中に高等動物の進化が見えてくるようである。

秋うらら社食にハラールのメニュー

読売俳壇2020年年間賞受賞句。選者の小澤實氏は掲句を「評価すると模倣作が生まれてくるものだが、一切なかった。徹底的に新しいのだ。」と激賞した。

食事におけるハラールはイスラム教徒の戒律に従って、食材として犬と豚の肉、酒類だけでなく調味料としてもアルコールを避け、調理器具や食器は通常のものとは一式を別に用意しなければならない。厳格でコストの高くつくものである。肉は、牛や鶏でも普通に仕入れるものではなく、飽くまでイスラムの法に則って屠られたものでなければならないし、テーブルにアルコール消毒液を使うことすら許されないのだ。

掲句は秋だからいい。春ではいけない。春は特に会社にとってインフラが整い、異動があり、新入社員が入ってくる一年間の始まりの時期だが、それよりも灼熱のイスラム世界に近づく夏を過ぎた秋の「うらら」だからこそ、ハラールを受け入れた日本社会の成熟に呼応するのだ。ラの音や長音の豊富な調べは、あたかも歌うようである。

掲句の社食は通常のメニューとは別にある「ハラールのメニュー」なので、それほど厳格ではないかもしれないが、日本社会が変化してイスラムの文化を受け入れるように、日本にやってきたムスリムの人々もまた、少なからず生活様式を変化させているのだろう。そして彼ら彼女らは、鮭や茸など社食の食材からも日本の秋をしみじみと感じているはずだ。

ルッキズムもろこしのひげ焦げてゐる

ルッキズムは容姿で人を差別する主義というニュアンスが強いが、元々矛盾もはらんでいる。たとえ無意識でも、誰かを評価するとき、年齢、性別、性格、社会的地位、自分との共通点などと同様に、容姿が評価の一項目であることは避けられない。容姿を評価項目に入れるか入れないかではなく、重視するかしないかという、重み付けの問題なのだ。10年か20年後には性格で人を差別することを揶揄する言葉が生まれているかもしれない。

もしルッキズムを断罪したいだけなら[ルッキズムもろこしの丸焦げである]とでも書けばよい。作者は慣用的に擬人化された玉蜀黍の「ひげ」に着目し、季語を慎重に焦がしている。

だが、ひげが焦げているということは、皮を剥かずに玉蜀黍を焼いているということだ。句作の丁寧さとは対照的に、粗野な行いである。焼く前に皮を剥かなければ、中の玉蜀黍が腐っているのか、隅々まで新鮮なのかは分からないのだろうに。

性愛俳句

本書には恋愛句だけでなく、官能的な性愛句がいくつかあり、一般的な句集と比較しても見所の一つである。

雪の夜のビットコインめく肉欲

普通に詠めば掲句は[雪の夜の仮想通貨めく性欲]だったろう。

降りやまず、積もりゆく雪のように、ビットコインは世界中のコンピュータの中、マイニングにより増え続けている。仮想通貨への投機による金銭欲も性欲も目には見えないものだが、掲句では「仮想通貨」を「ビットコイン」というカタカナの固有名詞に、「性欲」を「肉欲」という生々しい言葉に変貌させることで、「ビットコイン」と「肉欲」の取り合わせに相当な距離をもたらした。

その上で二つを力ずくの直喩で結びつけることによって、欲望は更に暴騰、増殖するのだ。やがて夜は真っ白な欲望に埋もれてしまう。

掲句の「雪」は幻想的な扱われ方だが、ビットコインも肉欲も実体がないのに対して、雪は物体として間違いなく存在する。また、純白と透明のあわいの色があり、氷点下の温度がある。あえて雪の物質性を排除して用意された「雪の夜」は、地上の無限を収めうる器である。

花ぐもりスプーンの恥丘を撫でる

スプーンの材質はさまざまだが、掲句では季語に含まれる曇りという言葉から、スプーンが硬く冷たい金属製のものと分かる。華やかな季節の中の鬱屈とした感情であり、その曇りは指で撫でれば拭えるのか否か。

スプーンには金属製、コンビニでもらうような大量生産のプラスチック製、セラミック(陶器)、はたまた手彫りの木製などがあるが、実際の人肌はいずれでもない。

また、『地球酔』という句集に収められているがゆえに、恥丘と地球が同音異義語であり、自然にメタファーが発生するという趣が生まれた。

接吻の国へと続く泉だらう

「だらう」は推定を超えて、確信を感じさせる。水のように溶け合う恋人たちの国へ作者も行ったことがあるのかもしれない。終止形で切れている句だが、「だらう」は文語の切れ字と同等に、泉を前にしてどうするかを想像させる余韻をも生む。立ち去ることも、一掬の水を求めることも、衣服を脱ぎ捨てて泉に潜ることさえもできるのだ。

鈴虫が孵化する乳が張つてくる

鈴虫の句でもあり、性愛俳句でもある掲句は、俳人数多といえども土井探花にしか詠めない句の一つで、本書の白眉といって過言ではないだろう。

鈴虫を慈しんでいれば、虫の誕生に人間の母性は反応するのかもしれない。あるいはまったくの偶然なのかもしれない。いずれにせよ、月経の周期の一時期に乳房が張るという現実的な生理現象が掲句を支えている。

土井探花にしか詠めないと言える理由に、季語も関係する。単に「鈴虫」なら秋の季語だが、「昼寝」の句と「洗ひ髪」の句の間に収められていることから、作者は掲句を夏の句として扱っている。「鈴虫生る」という季語はないはずだが、「蟷螂生る」のように夏の季語として成立するだろう。蟋蟀や松虫なども同様だろうから、「名の木枯る」ならぬ「名の虫生る」といったところか。鈴虫の孵化など手ずから飼育していない限り見られるものではない。

挨拶句他

師の師ゐてその始まりは春の水

冒頭句。「師の師」が誰を示しているかは明確でない。橋本喜夫氏が序文で元「ネット俳人」と評しているように、彼女は元々は明確な師系を持っていないからである。橋本氏も、2020年に結社『雪華』に入会したときには、土井探花はすでに一人前の俳人であったと暗に示しているように僕は感じた。時系列で言えば彼女を俳句の世界に導いたのは夏井いつき氏である。兜太現代俳句新人賞で彼女を見いだしたのは帯文を書いた堀田季何氏かもしれない。跋文を記した俳誌ASYLに誘ったのは五十嵐秀彦氏だ。

誰が詠んだかを考えず句だけを読めば、雨や雪から川が生まれ、海へ流れ込み深海を巡り、やがて海面で蒸発し雲になるという水の循環の中での、そのひとときを思った。季節は移り変わり、繰り返すが、同じ春は二度とおとずれない。掲句の遡及は「師の師」の時点で終わるのではなく、師系を源流まで辿っていくのかもしれない。その途中、幾つかの清流が合流することもあれば、一つの川が支流に分かれることもあるだろう。

読初にクラーケンゐるうす暗さ

本書『地球酔』が上梓されるきっかけとなった賞の、前年の受賞作の句が念頭に置かれている(この句は別の鑑賞文で紹介している)。

巨大蛸の白夜を歩く針のごと 小田島 渚

白夜は昼のように明るいのに対して掲句では「うす暗さ」である。多くの俳句賞受賞者のように、探花氏も過去何回かは同賞に挑んできたはずだ。時間的に、新年の季語を使った探花氏の掲句が詠まれたのは、受賞前だろう。薄暗い中で受賞者の句集を読んでいたときの気分はいかばかりであったろうか。ましてクラーケンの存在感は。

そうだとしたらむしろ、掲句を句集に入れるところに探花氏の礼節、俳句への愛、俳人としての度量が見て取れる。

うかれ猫いくさのあとの糞のつや

季語「恋の猫」は、かなり複雑な季語である。猫の異性に対する発情行動と、同性の恋敵との闘争がコインの表裏のように二面性をもっているからだ。これに対して傍題の「浮かれ猫」には発情行動だけで闘争がない。ただ浮かれているだけだ。ところが掲句の猫は「いくさのあと」なのだから、闘争を終えたばかりにちがいない。季語を「恋の猫」「恋猫」ではなく「浮かれ猫」にしたことで、闘争と脱糞という行動の落差が極大になっているから面白い。

ところで、なぜ表記が歳時記の記載のように「浮かれ猫」ではなく「うかれ猫」なのだろう。実は掲句は、元々[恋猫のいくさのあとの糞のつや]という句だった。なぜ知っているかと言うと、僕が主催しているZoom句会の『うかれ猫句会』に投句された句だからである。掲句は挨拶句なのだ。土井探花氏はうかれ猫句会メンバー全員に『地球酔』を謹呈してくれた。挨拶句を忍ばせた句集を謹呈してくれるとはなんとも粋である。

その他一句評

冬の虹人魚のゐない部屋がくさい

「冬の虹」のように美しく儚いなら、アンデルセンの『人魚姫』を踏まえていると読むのが妥当だろう。

王子に失恋した人魚姫は、彼女を哀れんだ姉たちから短剣を渡された。短剣で王子を刺し、返り血を浴びれば人魚に戻れるという。人魚姫は王子を刺すことができず部屋を去り、海の泡となった。その「部屋がくさい」というのだ。人間になったはずの人魚の生臭さか、人魚姫が王子を刺した並行世界の血生臭さなのか、それとも王子のもつ人間の臭さなのか。

ハヤカワ文庫なら夏帽と交換する

私のこのハヤカワ文庫でよければというニュアンスと、他のものならともかくハヤカワ文庫なら私の夏帽とでも、という二つのニュアンスがある。「なら」の捉え方によって変わってくるわけだが、掲句で手放したのは夏帽の方だろう。

得た方の「ハヤカワ文庫」は、海外のミステリーとSFで有名だ。どちらのイメージで読むのもよいが、室内のイメージが強いミステリーをとりたい。外出の象徴である夏帽を失えば、外に出て行く力は失われ、ハヤカワ文庫の文豪による密室殺人事件に巻き込まれてしまうかもしれないが、作者はむしろ、それこそを望んでいるのではないだろうか。

春夢からわたしを消してみれば森

「初夢」と「春の夢」という季語は夢の内容を句にできるため、なんでもありだ。普段、花鳥諷詠で虚の世界を取り扱わない俳人でも突飛な内容の句を詠むことができる、季語のジョーカーである。では、元々虚実を自在に行き来する作家の手に掛かるとどうなるか。

わたしを消して生まれた森を、いなくなったはずのわたしが知覚しているという矛盾が、この句を複雑なものにしている。「消えて」ではなく「消して」であるから意識的に行っているのだが、「みれば」なので偶然性も伴っているはずだ。

例えば夢の中でわたしが自害しても、超自然的な存在になって森を俯瞰していたことに気づいたと読むこともできる。もし「わたし」が複数いれば、一人や二人消しても他のわたしが森を見ることができる。ならば、全ての「わたし」を消したとき、夢の世界には途方もない大森林だけが残される。

旅かばん月を売るまで捨てられぬ

パズルを解くように、理屈で読み解けるタイプの句だ。月を売ってしまったら「旅かばん」は要らなくなるのだから、月に行くために使っているのだ。月という不動産を所有しており、売りたいと考えている。つまり、月という不動産を売るために月と地球の間を忙しく行き来しているのだろう。その旅の日々を終えたいのだ。

月の一区画としての土地の売買ならありそうだが、まるごと「月」であるから、木星や土星や、あるいは太陽系外の惑星の衛星なのかもしれない。いずれにせよ桁外れの金額の取引である。にもかかわらず、本人は鞄のことを気にしているのに俳諧味がある。

なお、この「ぬ」は口語の助動詞であり、掲句は文語ではない。

轡虫あなたも地球酔ですね

我々は地球の自転がもたらす遠心力を感じることなく暮らしている。地球上にあるものが宇宙に飛び出していかないのは、地球の引力によって、恐るべき遠心力が打ち消されているからである。

同様に、社会の活動がもたらす遠心力のようなものも、社会の引力に打ち消されているので、普段は感じることがない。多くの人は爪弾きにされることがなく過ごせている。社会の遠心力と引力の釣り合いが上手くとれないとき、「地球酔」が起こるのだろう。

作者は秋になれば毎夜鈴虫の音を聞いている。轡虫に音楽的な音色は出せない。がちゃがちゃと鳴いている轡虫は虫として欠陥があるのだろうか。本当はどんな虫よりも綺麗な音色で鳴けるのかもしれない。

おわりに

俳人が初句集を出すのに、句作を始めてから何年かけるのが一般的なのだろう。生涯で句集一冊きりということも珍しくはなく、人によっては50年以上かけている例もある。探花氏は2019年頃に文語俳句から口語俳句へ軸を置き換えたという。ということは、本書の句はほぼ口語俳句だから、初句集を出すまでに実質たった4年程度しか使えなかったということになる。中には長い期間をかければ句集には載らなかったであろう同じモチーフの句、似た発想の句も重なっているが、土井探花ファンにとってはむしろ、密に作家の変遷を味わえるのは幸いなことだろう。

僕は探花氏とは2020年から複数の句会で句座を共にしている。彼女の句会に僕が参加していることもあれば、僕の句会に彼女が参加してくれることもある。良き句友であり、敬愛する先輩である。

探花氏の句は、句会で見れば彼女の句と大抵分かる。作家としての人気が増すにつれ、句会で彼女の句柄を真似した句を目にする機会が増えてきたが、群衆の中で親しい人の後ろ姿にぽっと色がついて見えるように、多くの句の中で土井探花の句には気がついてしまう。ところが僕の方に振り向く度に、彼女は別人なのである。

夏井いつき氏に「俳句の広野を駆けて育ってきた野生児」と呼ばれ、橋本喜夫氏に「俳句表現のガラパゴスに舞い降りた最後の天使」と呼ばれる人なのだから、致し方ないだろう。

探花氏の横顔を見ながら俳句を続けられるのはうれしいことだ。