[ロボ実験記録] ロボットとAIに操作させたい化学操作と、必要な機構・技術のメモ

概要

ロボットに化学実験をさせる際の細かな要素技術(→今後行いたいこと)に関するメモを、頭の整理を兼ねて作りました(23年8月ver)。

あとは作るだけ、というフェーズに入りつつあります。

マンパワーが不足しています。

参考

計量

秤量

こちらの天秤はUSBでのシリアル通信に対応しているので、秤量値の記録に使えそうです。

液体の添加

マイクロピペット(電動制御)

pipettyによるusb通信には成功しました。

この記事では、ロボットアームにピペットを装着して使用しています。

実験系がピペッティングだけで完結するなら、これでOKです。

ただ、サンプル瓶を移動したいなどの要望が出てくると、ピペット一本でアームを占領するのが、ややもったいなく感じられます。

ピペットは固定して、サンプル瓶側をアームで移動するシステムの方が、総合的にはスマートかもしれません。

ピペットのチップを外すための機構(モーターx1)も作りたいです。

マイクロピペット(通常型)

電動制御のピペットは値段が少し高いので、普通のマイクロピペットを使うための機構(モーター+表示認識)もいつかは試したいです。

ピペットを押す + 容量変更用の2つのモーターで原理的には制御可能です。

(ピペットの押し具合をサーボモーターで制御する機構なら、モーターは1つでOK。ただし精度にやや不安)

フロー

有機合成系でよく見かける、フロー合成装置。不活性条件で試薬を入れる機構としては優秀

シリンジ

不活性条件での実験操作には針を使った機構も選択肢として有り。

制御機構を作るのは、かなり大変そうです。

人に刺さると危ないので、安全配慮の重要性も高まります

固体の添加

固体は液体よりも難易度が上がります。

人間は普通、薬さじを使って粉体を秤量しますが、これはロボットには色々な意味で難しいです。

DENSOのCOBOTTAの動画を見ると、チャレンジングさが伝わってきます。

ではどうするかというと、専用の粉体を落とす機構を実装するケースが多いようです。以下はNatureで話題になったロボット化学者の動画。

これは比較的、低コストで作れそうです(モーターx1 + 専用の容器を3Dプリンタなどで作成)。

→ 電動のペッパーミルを改造してみる予定です。

ベタベタした粘性固体の秤量は、諦めた方が良いレベルだと思います。溶媒に溶かして使うのが良さそうです。

運搬

サンプル瓶の運搬

サンプル瓶をどのように掴むかは、重要な課題です。

危険な薬品が入った瓶を落とすと一大事なので、高い信頼性が求められます。

いくつかの主要なアプローチについて記載します。いずれにせよ、何らかの専用の設計が必要になりそうです。

グリッパの使用

Natureのロボット化学者でも使用されていました

瓶のくびれの部分を掴む仕様です

よく見ると、グリッパ部分が、瓶の形にフィットするように凹んだ加工になっていました

必要な設計

通常のグリッパ(平らな平面)だと、瓶に対して2点接触となり、極めて不安定

次のような、何らかの対応策が必要

グリッパの表面にゴムなどをつける (柔らかくて摩擦のあるもの)

グリッパ部分を瓶の形状に合わせて加工する

瓶のホルダーを作り、グリッパが持ちやすい形状を追加する

瓶を加熱したりする際はホルダーの安定性に課題

吸引装置を使う

システム面では難易度が低下

吸引面が必要

蓋やホルダ

吸引力や、吸引面の汚れ対策は必要

電磁石を使う

吸引よりは信頼性が高そうです

磁石にくっつく面が必要

dobot magicianの吸引カップの動画。下手にグリッパ使うよりも、強度が出そうです。

1 kgくらいは持てるようです。むしろ、本体がふらつくレベル。

自走ロボット

ロボットアームを載せて走るマシン。Mycobotなら15万円弱で導入可能。

こちらも自己位置推定などが必要になりますが、全く着手できていません。

反応・計測

ホットプレート

こちらのデバイスをシリアル通信で制御する予定です。

通信機能のないホットプレートを、ボタン経由で制御もしてみたいところです。

計測

各種、計測装置との連動。

合成時に必要な精製操作なども、専用のモジュールを組み上げて対応するのがベターな気がしています。

制御

ピペットの先端制御

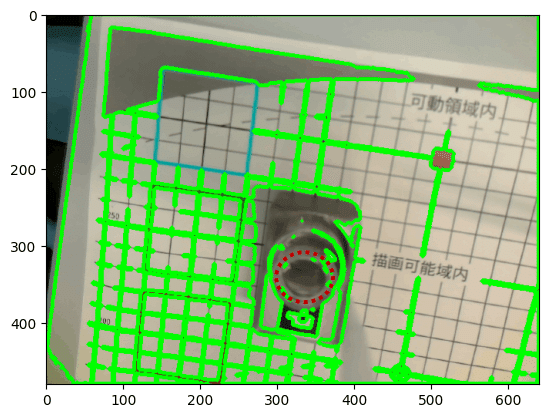

大まかな座標推定は、ARマーカーを使えばOKです。

ただ、ミリメートルレベルのコントロールをするには、専用のアルゴリズムを実装する必要がありそうです。

ピペットの先端とサンプル瓶の丸い輪郭を認識させた上で、先端が容器内に入るようなコードを書く必要があります。

物体認識と把持

物体を点群として認識し、グリッパーで把持するアルゴリズム。ロボットアーム界では定番ですが、全く着手できていません。

ボタンを押す、ダイヤルを回す、ドアを開閉する etc

通信機能がない装置のボタンを押す、ダイヤルを回す、ドアを開け閉めする、など。

手動制御

ロボットではなく、人間の手で制御するフェーズがあっても良いと思っています。いわゆるリモート実験です。

リアルタイム制御は、ロボットや処理系の遅延なども考慮する必要があり、意外と簡単ではないことが分かってきました。

ゲームコントローラ

化学分野でも、アナログスティックでゲームを遊んだ経験が生きる時代(?)になってきました。

VR

コントローラ自体は数万円で購入可能で便利l。

ただ、コンシューマ品は座標取得が「ゴーグルとアームコントローラの相対位置」によってなされているので、常にゴーグルを付けないといけないのが欠点といえば欠点。

FirstVR

筋電位を認識できるコントローラ

自動制御

最終的には、GPTなんかに全てのタスクを丸投げしたいということになります。そのために必要な要素

様々なインターフェースの統合

装置によって、シリアル通信やら、LAN通信やら、仕様がまちまちです。

このあたりを包括的に管理・処理するシステムが必要になってきます。

やはり、ROS2でしょうか。着手できていません。

プログラミング化

一連の機能をモジュール化し、APIで呼び出せるようになれば、実験内容をプログラムコードとして管理できるようになるはずです。

ここまでくれば、あとはGPTなどの大規模言語モデルに、プログラムコードを出力させるだけでOK、ということになります。

まとめ

ロボットとAIを使って化学実験をさせるための要素技術について、整理してみました。

方向性はだいぶ見えてきたので、引き続き、手を動かして知見を増やしていこうと思います。