中塚久美子『子どもと女性のくらしと貧困』刊行トークイベント記念 「まえがき」公開(1)

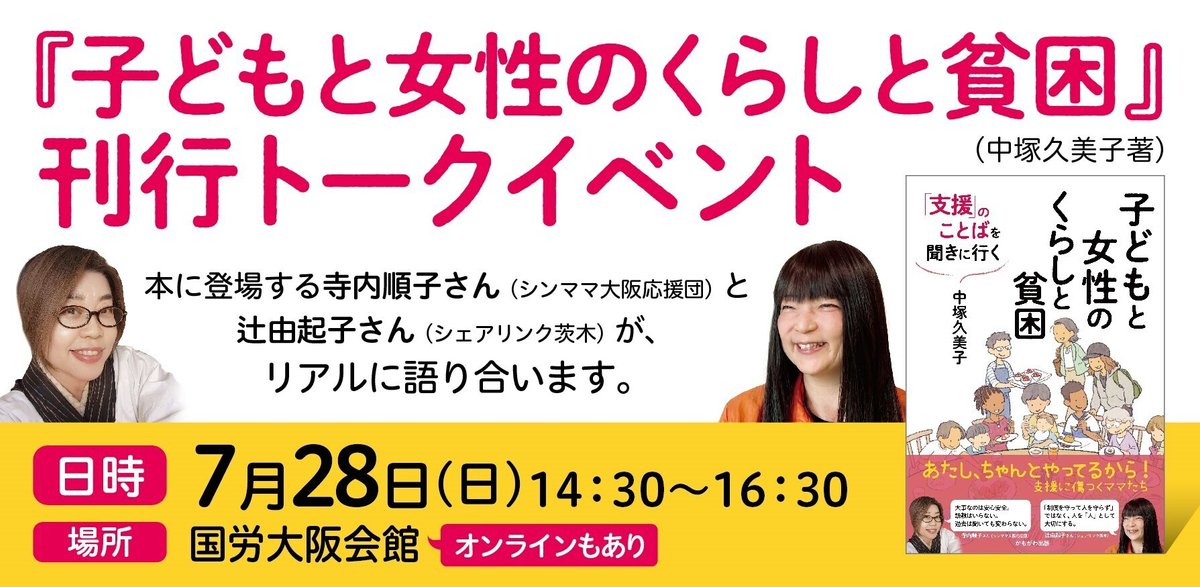

子どもの貧困問題の取材を続けてきた中塚久美子記者(朝日新聞)が「支援」のことばを聞きに行った先は、寺内順子さん(シンママ大阪応援団)と辻由起子さん(シェアリンク茨木)。寺内さんと辻さんがリアルに登場する、『子どもと女性のくらしと貧困』刊行トークイベント(無料)を開催します。

★7月28日(日)14:30 ~16:30 @国労大阪会館 オンラインあり

イベントに先立ち、本書の「まえがき」を公開します。

*****************

助けて欲しいと声をあげた人の人生を肯定する

私が書いたあるシングルマザーの記事をきっかけに、物資の提供をしてきた男性から支援者宛てに手紙が届きました。その中に、こんな言葉がありました。

「感謝の言葉がないなら、警察に通報する」

シングルマザーの苦境に心を痛め、行動を起こしたことについて、私は心から尊敬しますし、関係する方々も男性に感謝の気持ちを伝えていました。でも、それは彼が期待したものではなかったのでしょう。

極端な事例かもしれません。しかし、無視していいことでもないと思いました。この本を著そうと思ったきっかけの一つです。

手紙が届いたのはコロナ禍が始まった年、2020年の秋から翌年の冬ごろだったと記憶しています。経済的に厳しい環境にあった人たちが口にしていた「先が見通せない不安」というものが、具体的にどういうことなのかを、多くの人が実感していた時期でした。困窮による不安が身近になり、思いを寄せる人々が増え、「お互いさま」の気持ちが目に見えるようになりました。各地で、食料配布や相談支援などが広がったのはその証しです。

人を助けたいと思う気持ちに偽りはないでしょう。しかし、冒頭の「警察に通報する」まではいかなくとも、支援しようと思う対象に、どんなまなざしを向けているのかを、振り返って考えてみる必要があるのではないでしょうか。

*

そう思い至った理由を、この約15年間、私が取材してきた「子どもの貧困」との関わりから説明します。

子どもの貧困が現代の日本で「発見」されたのは2008年。2013年には、「貧困」という言葉を冠する日本初、そして唯一の法律、「子どもの貧困対策法」が成立しました。この間、民間から始まった子ども食堂や、学習や就労の支援、居場所づくり、公的支援などの取り組みが広がりました。私も、たくさんの支援現場を見せてもらう機会を得ました。

「寄り添い支援」や「伴走型支援」といった言葉が一般的に使われ始めました。行政も、ひとり親家庭や引きこもり、就労、子育て、ヤングケアラーから、被災者・被害者への支援まで、様々な分野で「寄り添い」「伴走型」を事業に名付けるようになりました。では、「寄り添う」とは具体的にどういうことなのでしょうか。

正反対のケースから考えてみます。

こんなことがありました。私がある自治体の選挙取材に備え、市役所前にある店でランチを食べていた時のことです。目の前のテーブル席には3人組の女性。皿とフォークがカチカチあたる音の隙間から会話が漏れ聞こえてきました。

「お金がないのにどんどん子ども産むねん。しかも、全部父親が違うねんで」

その踏み込んだ内容から、公的な関係性でひとり親支援に関わっていることが想像できました。「一定のお金がないと子どもを産んではダメなのか?」「父親が違う背景と生活状況を把握しているのか?」などと言いたくなりますが、心の中でどう思うかは自由としましょう。しかし、支援される立場の人が最も苦しむのは、支援者による一方的な評価とまなざし、それに基づく「アドバイス」、実質的な助けにならない「支援的行為」です。

助けを求めて相談窓口にようやくつながったのに、「母親はあなた一人だから頑張れ」「最近は子どもができない人もいるから、子どもがいるあなたはまだ幸せなのよ」と言われ、余計にしんどくなった経験を持つ人もいます。公的機関に相談したけど、嫌な思いをしたり、全く助けにならなかったりしてあきらめて、新しい相談先としてインターネットを選び、見知らぬ人とネット空間で親密になっていく事例も少なくありません。

支援団体に、半分以上使ってちびた色鉛筆セットや黄ばんだタオル、賞味期限切れの食品、虫交じりの古米など、不用品を送ってくる「善意の人」も後を絶ちません。そうした品を仕分けするシングルマザーの手は真っ黒に汚れます。ホコリまみれの物が詰められてくるからです。支援物資を受け取るのが「怖い」と話していました。

支援している側にとっては、支援的行為をすれば「一丁上がり」かもしれませんが、助けを求めている側の自尊心を傷つけます。余計に心が重くなり、助けを求めることを躊躇することにつながります。支援の広がりの裏で、根性や努力の押しつけ、説教が現実に存在しているのです。(つづく)