三つの叢書

(2023/11/24記)

2000年代の終わり頃、NTT出版に叢書「世界認識の最前線」というシリーズがあった。

国際政治学者の猪口孝さん、猪口邦子さんの持ち込み企画で、世界的に定評を得ている基本書にもかかわらず日本に紹介されていない書籍をピックアップし、解題を付けて翻訳出版するという触れ込みだった。私はその前半部の刊行に、サポート的に関わっている。

ラインナップを挙げてみよう。

◆叢書「世界認識の最前線」

池上英子(森本醇訳)

『名誉と順応――サムライ精神の歴史社会学』(NTT出版、2000/03)

アルフレード・ヴァラダン(伊藤剛訳)

『自由の帝国――アメリカン・システムの世紀』(NTT出版、2000/07)

ロバート・パットナム(河田潤一訳)

『哲学する民主主義――伝統と改革の市民的構造』(NTT出版、2001/03)

マイケル・マン(森本醇訳)

『ソーシャルパワー――社会的な“力”の世界歴史〈1〉先史からヨーロッパ文明の形成へ』 (NTT出版、2002/10)

デヴィッド・ヘルド(佐々木寬訳)

『デモクラシーと世界秩序――地球市民の政治学』(NTT出版、2002/12)

マーク・ラビナ(浜野潔訳)

『「名君」の蹉跌――藩政改革の政治経済学』 (NTT出版、2004/02)

ジョン・アイケンベリー(鈴木康夫訳)

『アフター・ヴィクトリー――戦後構築の論理と行動』(NTT出版、2004/08)

マイケル・マン(森本醇訳)

『ソーシャルパワー――社会的な“力”の世界歴史〈2〉階級と国民国家の「長い19世紀」(上)』(NTT出版、2005/01)

マイケル・マン(森本醇訳)

『ソーシャルパワー――社会的な“力”の世界歴史〈2〉階級と国民国家の「長い19世紀」(下)』(NTT出版、2005/02)

ゲア・ルンデスタッド(河田潤一訳)

『ヨーロッパの統合とアメリカの戦略――統合による「帝国」への道』(NTT出版、2005/03)

マーク・リラ(鈴木佳秀訳)

『神と国家の政治哲学――政教分離をめぐる戦いの歴史』(NTT出版、2011/08)

クラウス・ドッズ(野田牧人訳)

『地政学とは何か』 (NTT出版、2012/10)

マーク ベビア(野田牧人訳)

『ガバナンスとは何か』NTT出版、2013/10)

アレクサンダー・ウッドサイド(古田元夫訳)

『ロスト・モダニティーズ――中国・ベトナム・朝鮮の科挙官僚制と現代世界』(NTT出版、2013/11)

ジー・チェン(野田牧人訳)

『中国の中間層と民主主義――経済成長と民主化の行方』(NTT出版、2015/01)

13作品15冊、とくに前半はなかなかの粒ぞろいだと思うのはひいき目が過ぎようか(笑)。

編集として関わったのはパットナム、ラヴィナ、アイケンベリーのみだが、ヘルドとルンデスタッドも社内の企画会議を通したのは私である。

2006年の6月にNTT出版を辞めたとき、耳に届いていた企画はリラまでだった。だから、2011年になってよくぞ出したと思うものの、気分的には私にとっての「世界認識の最前線」はここまで。

ドッズ以降はデザイナーが変わり、パッケージングもそれまでのA5判ハードカバーからソフトカバーに変更になっているので、おそらくまったく新しい企画建てで再スタートしたものと思われる。

ルンデスタッドが2005年に出た後、リラまで6年のブランクがあるのは、出版セクションで政治学系の書籍を主に担っていた私の放逐と退社、新たな選書の創刊と定期刊行の維持、配転者や離職者の続出など、社内で起こった諸々に起因するのだろう。

天下り社長による方針転換で、数年に一度は社内の体制や方向性がガラガラポンと変転する会社で、一貫したシリーズを長く継続させることは難しい。そのなかにあって「世界認識の最前線」はとても頑張った部類に入る。

いま私が千倉書房で手がける叢書「21世紀の国際関係と日本」が、その昔、中央公論社が公刊した叢書「国際環境」へのオマージュであることは再三語ってきた。

同じくラインナップを掲げよう。

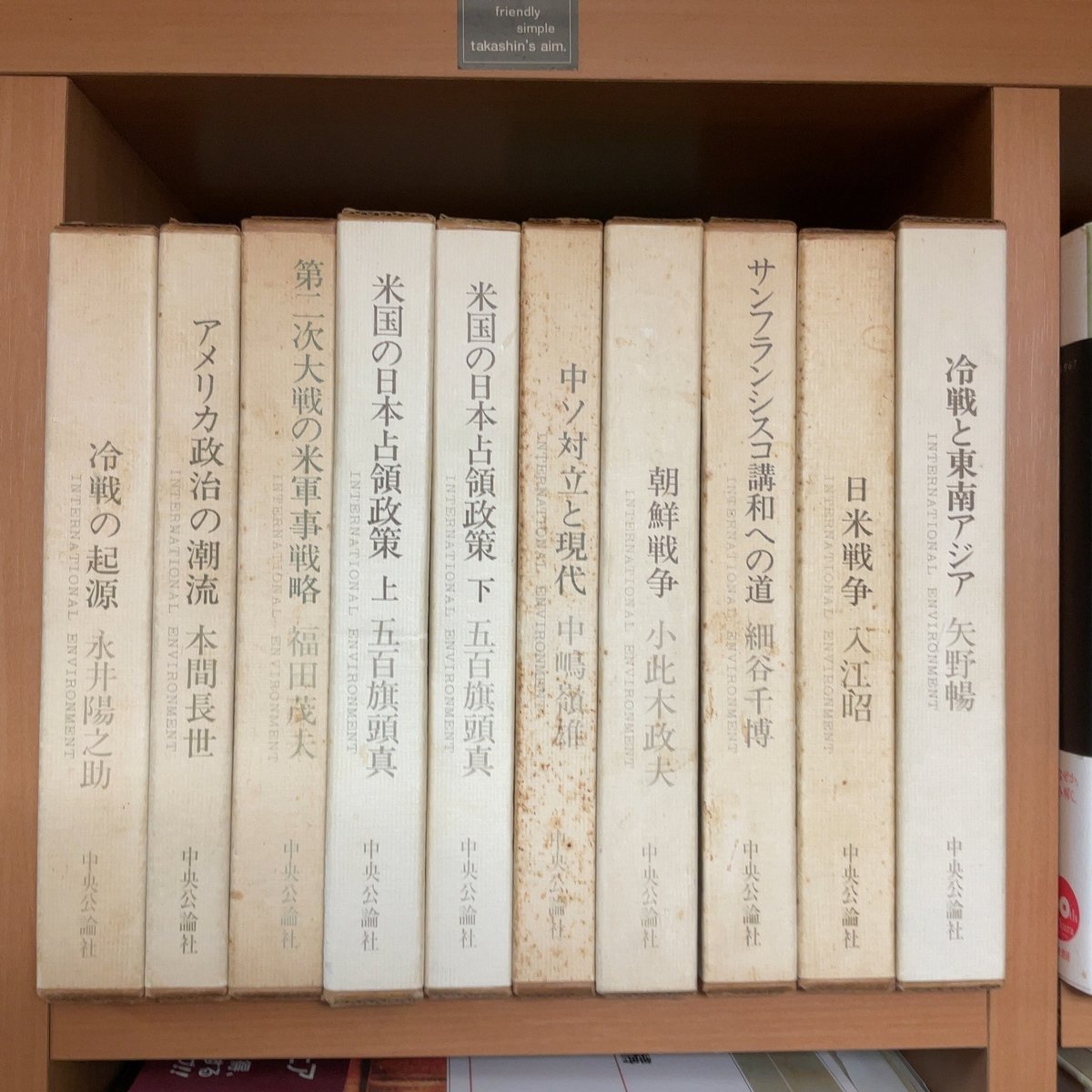

◆叢書「国際環境」

永井陽之助

『冷戦の起源――戦後アジアの国際環境』(中央公論社、1978/09)

本間長世

『アメリカ政治の潮流』(中央公論社、1978/09)

入江昭

『日米戦争』(中央公論社、1978/09)

中嶋嶺雄

『中ソ対立と現代――戦後アジアの再考察』(中央公論社、1978/12)

福田茂夫

『第二次大戦の米軍事戦略』(中央公論社、1979/10)

細谷千博

『サンフランシスコ講和への道』(中央公論社、1984/08)

五百旗頭真

『米国の日本占領政策――戦後日本の設計図(上)』(中央公論社、1985/02)

五百旗頭真

『米国の日本占領政策――戦後日本の設計図(下)』(中央公論社、1985/03)

矢野暢

『冷戦と東南アジア』(中央公論社、1986/05)

小此木政夫

『朝鮮戦争――米国の介入過程』(中央公論社、1986/07)

本当ならもう1冊出て、全10作品になるはずだったのに、ある著者が書けなかったため9作品で途絶した同シリーズではあるが、執筆陣のその後の活躍や各テーマのユニークさなどを見れば、私が何故これほど熱烈に本叢書を目標としてきたか察していただけるのではないだろうか。

その一方でもうひとつ、私が強い影響を受け指針としてきたのが、かつて握った手を離さざるを得なかった、この「世界認識の最前線」である。

今年、「21世紀の国際環境と日本」はラインナップに8冊目を加えた。

◆叢書「21世紀の国際環境と日本」

水本義彦

『同盟の相剋――戦後インドシナ紛争をめぐる英米関係』(千倉書房、2009/10)

多湖淳

『武力行使の政治学――単独と多角をめぐる国際政治とアメリカ国内政治』(千倉書房、2010/02)

待鳥聡史

『首相政治の制度分析――現代日本政治の権力基盤形成』(千倉書房、2012/05)

春名展生

『人口・資源・領土――近代日本の外交思想と国際政治学』(千倉書房、2015/09)

白鳥潤一郎

『「経済大国」日本の外交――エネルギー資源外交の形成 1967~1974年』(千倉書房、2015/09)

若月秀和

『冷戦の終焉と日本外交――鈴木・中曽根・竹下政権の外政 1980~1989年』(千倉書房、2017/12)

高橋和宏

『ドル防衛と日米関係――高度成長期日本の経済外交 1959~1969年』(千倉書房、2018/08)

東島雅昌

『民主主義を装う権威主義――世界化する選挙独裁とその論理』(千倉書房、2023/03)

おまえの叢書も高橋さんから東島さんまで5年空いているではないか、というツッコミはご容赦いただきたい。私のハンドリングの悪さ故であって社内のゴタゴタのせいではないのだから(笑)。

ともかく、14年かけ、目標としてきた「国際環境」に作品数であと1冊に迫った「21世紀の国際環境と日本」は、来年、作品数でも冊数でも「国際環境」を越えるだろう。

だから当面、次の目標は「世界認識の最前線」の13作品、ないしは15冊ということにしようと考えている。

さて、定年までの6年間に、あとどれほど歩みを進めることができるものだろうか……