【洋画】ガール・イン・ザ・ベースメント – あらすじ

「父親の愛の性質からすると、服従こそが最大の美徳である」

哲学者 エーリッヒ・フロム

23,300文字ほど。

【感情のトリガー↓】

第一章:【恋・悲】

第二章:【哀】

第三章:【驚・愛】

第四章:【哀】

最終章:【憎・緊・悦】

第一章:隔たれた恋

⑴ ラブソング

「やっと来たな」“ニコラス・ホルト” ふうの若い男の子が、すこし照れくさそうに言った。『ジャックと天空の巨人』という映画の主役をつとめていた——イケメンの俳優。 寥々とした夜空がつつむその自宅のまえで 彼れはいま、笑顔で飛びこんできた 大好きな彼女を、受けとめていたところである。ギューっと体を抱きしめられて、彼女のほうから積極的なキスをおくられた。 “ニコラス・ホルト” ふうのクリスも、目をとじて、その弾力のある赤いリップを受けとめている。そして、なんども……なんども……唇はぶつかりあっていた。

「ほら、行くぞ」自分のヘルメットを彼女——ファッション・モデルの “マギー” をもっと小柄にしたような女の子——にわたしてあげた。「パパに怒られた?」と たずねながらシートに乗るとどうじに。

「まぁね……でも言い返してやった」 “マギー” 似のかわいらしい少女も、そのうしろにお尻を乗せた。

「やるじゃん」エンジンをかけるクリス。

《ブォォォォ——ン!》

思春期の峠にたった二人は、制約ばかりを押しつけてくるウザイ親たちから逃れようと、夜おそくに郊外へと走りつづけていった。まっくらで信号もないような道を、ヘッド・ライトをたよりに進みつつ、クリスは、ヘルメットをかぶっている彼女——サラのほうを向いてキスをする。

チュッ……チュッ…と——。

〜〜〜♫

人気のない郊外にたどりついたクリスと サラは、二、三十人でたむろっている同年代たちと一緒になって 盛りあがっていた。車のヘッド・ライトと、薪をつかったキャンプ・ファイヤーの灯りに照らされながら、仲間たちと一緒にチーク・ダンスを踊っている。車から流れているポップな音楽にあわせて、クリスと サラのおでこ同士がくっつきあい、今という この瞬間が永遠につづけばいいのにと——ふたりは願う……。

お酒で気分をたかぶらせていた クリスは、サラを二人きりになれる場所まで連れていき、自分の気持ちを歌にのせて届けようとしていた。まるで、ふたりを温かいまなざしで見守っているかのように、満月がのぼる 夜空のしたで。

「ちょっと、曲を書いてみたんだ」サラと一〇センチほどしかない至近距離で、クリスが言った。

雑草たちがうっそうしている野原に、ふたりは座りこんでいる。そして、目のまえで微笑んでいるサラが、たずねてくれた。「どんな?」

「君に聞かせたい曲」はにかむクリス。すると、彼れは アコースティック・ギターを持ちだした。かるく、チューニングをおこなって、音調をたしかめている。……準備ができたようだ。

「まだ、完成はしてないんだけど……」コードを確認するクリス。「歌詞だって、途中……」

「いいから、早く聞かせて!」と待ちどおしいサラ。いつのまにか、彼女は、ジーンズ・ジャケットを脱いでいた。グリーンの可愛らしいキャミソール・ワンピースを身につけて、まるで妊婦さんが出産するときの体勢みたいに、ほそい体を肘でささえ、雪のような肌が麗しい スベすべなお股をひらかせながら。が、みじかいショート・パンツは、履いていた。「早く、はやくー!」

「わかった、わかった」とクリスは弾いた。ピックを持つ右手がすこし震えていたが、かまわず、流れに身をまかせて。

〜〜〜♫

〜初めて君を見たとき、思ったんだ

〜君が欲しいって……

〜その時から僕は恋をした

〜夜になると聞こえてくるんだ

〜僕を呼んでいる声——引き寄せる波の音

〜遠く離れていても——遠く離れていても

〜どこにいたって、君の声がこだまする……♫

……………………

それは、いい意味でサラの期待をうらぎっていた。きっと、おもしろい冗談をまじえた——笑わせてくれるもんだと——たかをくくっていたのであろう。しかし、クリスのふるえる緊張感だったり、誠実さと優しさのつたわる指づかい……声のふかみ……まっすぐな想い……その唄とメロディは、またたく間にサラの皮膚を通りぬけて、愛をつかさどる琴線を鳴らしはじめた。半笑いだった笑顔がなくなり、だんだん慈愛に満ちあふれる表情に変わっていく。

これが、運命の人……

もう、クリスのことしか考えられない……。

そんな潤んだ瞳で、サラはながめていた。

「こんな感じ」と恥ずかしさを隠すクリス。

「ステキ」おなじくサラ。

「ほんとう?」つい顔が緩んでしまったクリス。

「ほんとうよ!」また、クリスにつられてしまうサラ。

一瞬の静寂がふたりをつつみこみ、サラの目をみてクリスは言った。「……愛してる」

「わたしもよ……」ためらわず、サラは答えた。

……………………

月明かりが照らす 野原の大地——

ここにも、また——

愛のさえずりが しずかに鳴っていた——。

————————。

⑵ 身近な恋敵

「なぜ、玄関から帰らない」サラの父親(四十)——ドンが言った。まるで、お笑いの “くっきー!” のような風貌をしているが、その顔はとても厳かだ。家風のみだれを潔しとはしない、支配に飢えているような臭気をはなっている。あれほどダメだと言いつけたのに、娘のサラは、部屋の窓から出ていった。だから、帰ってくるであろう明朝まで、ずっと、ウッド・フェンスに囲まれた 外のベンチで待っていたのだ。

あ〜みつかった〜と言わんばかりの表情で、サラは、仁王立ちしている父のもとへと歩いていく。

「ダメだと言ったぞ」けわしい顔のドン。「叱られないとでも?」

「そんなの知らない」反抗的な態度で入ろうとするサラ。

「まだだ」ドンが道をはばんだ。「相手は彼氏か?」

「……関係ないでしょ」とサラ。

「リーニー(妻)と私しは、許可をしたか?」

「一八歳になったら、この家をでる」のたまったサラは、父を振りきって家に入ろうと——

《ガタンッ!》

ドンは、サラを壁に押しつけた!——「ここでは、私しのルールに従え」

「どいて」とあがくサラ。

「ちょっと、なにやってるの?」と母親のリーニーが降りてきた。

サラは、その隙をついて父の腕をふりほどき、二階の自分の部屋にかけあがる。ベッドにたどり着いた彼女は、クリスのことを思い出して、しあわせな気分に浸ろうとした。すると、しだいにサラのとげとげしかった心が、なごんでいくのだった——。

「どうだった?」起きてきた姉のエイミーが、サラのベッドに入ってきた。どことなく、『スーサイド・スクワッド 』のハーレイ・クインを演じた “マーゴット・ロビー” の面影もある女の子。

「もちろん」笑顔で言うサラ。「彼れが “愛してる” って」

「ウソ?」目を瞠って、おどろくエイミー。

サラは、姉の表情におもわず笑ってしまった。

「家を出るまでの辛抱よ」

「立ち向かうべきよ」喚起をうながすサラ。「パパは絶対、イカれてる。ママは、あの人の言いなりだもん」

「でも、反抗しないほうがいいわ」

《ガチャッ》母親のリーニー(四十)が入ってきた。さながら、マルチタレントの “L i L i C o” ふうの面持ちである。声をおとして母は言った。「一週間の外出禁止」

「意味わかんない」不貞くされた顔で、サラが言った。「次の誕生日をむかえたら出ていくわ」

「計画はあるの?」リーニーは サラの隣りにすわり、やさしく訊いた。

「あるわ」とサラ。「世界を見てまわるの」

「それは、計画っていえないわね」と姉のエイミー。

「もう、決めたの。フロリダで仕事を見つけて——全国を旅するって」姉の目をみやったサラ。

「そんなに言うなら、ママは止めない。そのかわり、マメに連絡ちょうだいね」

サラの門出を、ふたりも応援してくれている。そんな仲睦まじい三人の会話を、部屋のかべ越しから耳をそばだてて聞いていた、父親のドン以外は……。

ドンは、地下室にこもって、ひとり耽っていた。

——なぜ、わからない……

私しが どんなにお前えのことを愛しているのか……

すると、ふと、ドンはひらめいた!

それは、恐ろしくも邪な考えであり、

越こえても、近づいてもいけない 境 界 線 ……。

三ヶ月後——。

「買い物に行ってくるわ」テラスのソファで長電話しているサラのところにやってきた リーニー。「パパは?」

「家のまえにいる」サラが答えた。

「そう」まゆを顰めながら、リーニーが言った。「最近、よく地下室にいるでしょ、なにをしてるの?」

「見に行ってみたら?」とサラ。

「いやよ〜、ネズミが出るんだからぁ」とリーニー。「いっしょに来る?」

「ママ」と小声で。「電話中なの……」

「あら、相手はクリス君?」

頭をタテにうんうんと振ったサラ。

「じゃあ、行ってくるわね」

「大好きよ、ママ」

リーニーは、ドンに見送られて、出かけて行った……。

「おい」ソファで電話中のところにドンがやってきた。「電話を切りなさい。運ぶのを手伝ってくれ」

電話を切ったサラは、しぶしぶ父の手伝いをするはめに……。

「これだ」大きなフタ式の収納ボックスをつかんだドン。「地下室まで待っていく」

ふたりは、なんとか地下室まで運ぶことができた。

すると、ドンは 大きな本棚をよこにズラしはじめたではないか! なんと、下についているローラーで、動かせるようになっていたのだ。それを、今さっき 知ったようなサラだった。

——こんなとこに扉があったなんて……

——しかも、通路がある……

「この場所はなに?」と訝しげにたずねたサラ。

「まえの家主が建たてた防空壕だ」とドン。四桁の暗証番号を押して、また、頑丈そうな扉をあけた。「あっちまで、運んでいくぞ」——収納ボックスを床においた。「ここの感想は?」

「壁は ぼろぼろだし、窓もない」とサラ。

「それは残念だな」と黙ってたち去ろうとしているドン。

「パパ!?」異変に気づいたサラ。「なにをしているの? ちょっ——」

《ガチャン》

《ドォン!》

「パパー!」サラは必死で扉をたたいた。「パパ——ッ! ここから出して! はやく出して——!」

ドンは、娘をひとり残して、去っていく。

サラは、うしろを振りかえってみた。が、出口なんてものは どこにも存在しない。

「誰れか、助けて————ッ!!!!」

ありったけの声で叫んではみたものの、返事はいっこうにかえってこない。

激しい恐怖におそわれたサラは、運んできたボックスの中身を確認した。

——毛布に衣服……懐中電灯……缶切りと缶詰……

「なにこれ!?……」サラは、もう一度、あの頑丈な扉をたたいた。「おねがい! だれか、助けて——っ!」

すると、扉のよこにあった暗証番号を発見した。

ピ……ピ……ピ…ピ……

適当に三回も試してみたが、扉はひらかない——すると!

《バ——ン——》

————————

地下室の照明がすべて消えた。

……………………

サラは……父親に……

監禁された……。

————————。

第二章:ヘルプミー

四日目——。

ファッション・モデルの “マギー” を、小柄にしたような少女——サラ(一七)は、なんとか生きていた。あの暗かった地下室に、また、希望のみえない照明と、酸素をとどけてくれる換気扇のファンがまわりだしていたのだ。

《ゴン》

自分をトイレすらない懲罰房いじょうに過酷な牢獄へ閉じこめた——お笑いタレントの “くっきー!” に、少しばかり似ている厳かな父親——ドンがやってくる!

気配を感じとったサラは、地下室の柱に身をかくすことにした。

《ガチャン》

ドンが入ってきた——と、同時に、サラが不意打ちで体当たりをした!——そのせいで、ドンがいっしゅん怯みだしたぞ!——よし! 今だ! その隙に、せまい通路をわたって、サラは脱走をしようと……

ピ…ピ……ピ…ピ……

また、暗証番号……

扉があかない……。

「誰れか——ッ!!」

サラは、力いっぱい叩いて……叩いて……叫んだ。

「無駄だ」ドンがやってきた。「防音だらかな」サラのみだれた黒い髪みをわしづかみにして、また、うら寂しい牢獄のへやに引きずりこんでいく。その際、なんどもサラは悲鳴をあげていたが、ドンはかまわず放りなげた。「いいか、番号を三回まちがえると、換気がとまる。その番号は毎日変わるようになっている。おまえは、絶対にでられない!」

「……なぜ、こんなことするの?」立ちあがったサラ。

「行動は反応をもたらし——」ワイシャツのボタンを すべて留めているドンが近づいてくる。「選択は その結果をもたらす……おまえの態度がいけないんだ」力いっぱい、娘の頬をひっぱたいた。逃げれないのに扉を叩いてるサラの後ろから、自分のおっ立てたソレを……

……………………

まだ若く、かよわすぎるサラは犯された……実の……じつの父親に……肉体的にも、精神的にも耐えがたい屈辱をあたえられ……

そして、それは一週間もつづいた……。

マルチタレントの ” L i L i C o ” ふうの母親——リーニー(四十)と、 ”マーゴット・ロビー” の顔をすこし薄くさせたような姉——エイミー(二十)は、もどってこないサラの行方が心配になり、警察に失踪とどけを出すことに——。その最中も、父親のドンは、なに食わぬ顔で「むかしから問題児だった」と、警察にのたまっていた……。

とうとう、収納ボックスに入っていた食料が尽きてしまった。いっこうに不安の解かれない現状を恨み、サラはそのボックスをひっくり返した! おさまりきらないこの怒り、それでもどんどん飢えてくるこの焦り……サラは、肉体のまえよりも早く、精神がのほうが死にかけていた……。

サラは柱にもたれて回顧した。

あの一番、しあわせだった瞬間を——。

“ニコラス・ホルト” ふうの彼氏——クリスはあの夜、言っていたのだ。「“今度、ピンクのヘルメットをプレゼントするよ。君の行きたがっているフロリダに、連れて行ってやる”」満月のあかるく照らす野原に寝そべり、サラの雪のように白く、恥部にちかい生肌をさすりながら……。

「 遠 く 離 れ て い て も ……

遠 く 離 れ て い て も ……

ど こ に い た っ て ……

君 の 声 が こ だ ま す る ……」

サラは冷酷なかべに囲まれながら、自分のために唄ってくれた クリスの歌を口ずさんでいた……。

いっぽう、サラの恋した男の子——クリスは、当然、サラの失踪を心配した。が、彼女の家をたずねた彼れは、サラの父親から、とてもショッキングなことを聞かされることになる。

“サラは、ほかの男と か け 落 ち を し た”

クリスの乗ってきた単車の後ろには、ピンクのヘルメットが用意されていた……。まるで、あたりは絶望の壁しかみえない、深い奥底につきおとされたような……心におおきな穴を残して、彼れは帰っていくのだった……。

……………………

三八日目——。

食料を追加されていたサラは、生きていた。

しかし、毎日まいにち食べれるのは缶詰めばかり……いつものように缶切りでフタをあけて、中身を素手でつかんで食べるというような生活。すると、ふと、思いついたのだ。

——このフタ……武器に使えるかも。

——このアルミのギザギザで……。

サラは待ちかまえていた——赤いスリップ・タイプのセクシーなランジェリーを身につけて。これは、自分が興奮するための刺激アイテムとして、ドンが娘に むりやり着させていたものだった。

《ガチャン》ドンが入ってきた。

しゃもじにアルミのフタが貼りついている武器をうしろに隠し、サラは艶かしいまなざしで待機している。

「ふふふ……」ドンが笑った。「学習したな」

すると、ドンの顔をめがけて、サラは一気に武器を振りかざしたっ!

《パシッ!》

弱っころい娘のうでをつかんだドンは、その体ごとを突き飛ばしてみせた!——そして、その右腕をおもいっきし踏みつけたのだ!

「ああああ——ッ!!」

サラのけたたましい悶絶のさけびが鳴りひびく!

「私しは おまえを手塩に育ててきた!」サラを見下ろすドン。「そのおかえしがこれか?! いつも反抗的で、親をなめやがって——敬意をはらえないから、こうなるんだ!」

サラは犯され続けた……

なんども……なんども……

暴力……性的虐待……監禁……

おなじ家……それもすぐ下に……

サラはいる……

しかし、母親も姉も知らないのだ……

父親の……もう一つの恐ろしい顔を……

……………………

————————。

第三章:生きる目的

⑴ 幽閉の支え

「ゔぅぅ〜〜」と、ファッション・モデルの “マギー” を小柄にしたようなサラ(一八)が、突つと苦しみだした! それは、想像を絶するほどの激しい痛み……ですらも越えた——まるで、体内をナイフのような鋭利なもので掻きまわされたあげくに、じわじわと ゆっくり燃やされるような——煉獄の苦罰といっても過言ではないものであった。

サラは、いそいで小さな排水口のある 地下室の床へと移動した。呼吸をあらげて延々とうめきながら、なんとかその痛みにこらえようとしているが、波のように打ちよせてくるのだから仕方がない……。それは、とうとう微かな光りをみつけだしたようだ。とてつもなく窮屈で、あっぱくしていた門扉を通りぬけると、たちまち その声が鳴ったのだ!

「んぎゃあぁ……んぎゃあぁ!」

ちからづよく産声をあげている赤子を抱きしめるやいなや、能面のように無表情だったマギーの面に、しばらくぶりの温い笑顔がポッ…と灯りだす。

なんと、サラは孕んでいたのだ——

実の父親である——ドンの子を……。

それは、監禁されてから ちょうど一年を過ぎようとしていた時期のこと。サラは、その愛らしい稚児子に、 “マリー” と名づけてあげたのだった——。

いつの間にか、この空虚な地下牢のなかには、トイレが設置されていた。ほかにも粗雑なベッドに、テーブル、折りたたみ椅子などが追加されている。それもこれも、下衆な父親の自分をなぐさめる道具として甘んじて受け入れた、少しばかりの恩典であったのだ。

“マリー” は、その犠牲として誕生した子どもなのである。それでもサラは よかった……ずっと、ずっと孤独でいるよりは……。タネもとに納得などはできるはずもないのだが……不思議なことに、この絶望感を忘れさせてくれる唯一の恵み……そして、生きる目的にもなり得たのだった。この子を母親として育てるという——義務が……。

四年目——。

「それは?」仕事から帰宅したドンが、顔を顰めて訊いた。

「ママとパパと私しと——新しい弟か妹だよ」三歳になった娘のマリーが言った。それは、クレヨンで描かれた家族の絵——のつもりらしい。テーブルにすわっているドンに、見せてあげたのだ。

それに対して、ドンは頷くだけで、マリーの絵を褒めようともしなかった。代わりにサラが褒めてあげた。マリーは、また、床に敷かれたベッドにもどって、絵のつづきを楽しんでいる。

「もうすぐ二人目が生まれるわ」おなかを丸くしたサラ(二二)が言った。「ずっと、ここで生活するなんてできないでしょ?」

すると、「私しをそうやって悩ませるな!」と 立ちあがったドンは、地下牢を後にした。

” L i L i C o ” ふうの母親——リーニーも、 ”マーゴット・ロビー” の顔をすこし薄くさせたような姉——エイミーも、まさか地下室にかくし部屋があるなんて知りえもしないし、当然、そこにサラがいることも、ましてや、その子供もいるなんて 脳裡にもひらめきはしないのだろう。彼女らは、仕事で昇進したというドンの祝宴をあげようと、地下牢からの戻りを待っていたのだから……。

————————。

⑵ 小鳥の欣喜

七年目——。

三歳児だった娘のマリーは もう六歳——いまじゃ、三歳の弟をもつ長女になっていた。だいぶ、その容姿も大人びるようになりだし、まるで “カイラー・リー” をそのまま幼児化させたような 色めかしいお顔と、“エル・ファニング” のような透明感をかねそなえているではないか。そんなマリーが、とつと熱をだしてしまったらしい……。

《ガチャン》ドンが入ってきた。娘を看病しているサラのもとへ近づくと、彼女に薬をわたしてあげた。それを受けとったサラは、すぐに箱に書いてある説明書をかくにんしだした。

「これじゃだめよ、こども用のじゃないと!」ドンを見あげたサラ。

「半分にしてやればいい」上にもどろうとしているドン。

「悪化したらどうするの?」甲高い声でサラが言った。「三八度もあるのよ!」ドンのもとにかけよった。

「母親なんだから、なんとかしろ」積み木あそびをしている三歳児のマイケルをみやった。「やあ、元気か」かるく手を振って、ドンは上の階へとあがっていった。

「待って! 医者に診せてあげて——!」咆哮のさけび声をあげて、サラはドアをたたいた。

すると、こわいママのようすに「ゔえぇぇえん……」とマイケルが泣き出した。

「……ごめんね」

————————

「お話しをきかせて」ママを横に、すこし体調のよくなったマリーがねだりだした。

「また?」疲れたようすのサラが言った。

「あたらしい物語りがいい」とマリー。

「そうね……」サラは思いついた。「むかし、むかし、あるところにお姫様がいました。そのお姫様は、ハンサムな王子様に恋をしたのです」

「王子様のなまえは?」マリーが興味をもった。

「彼れのなまえは、“クリストファー王子”よ。歌が上手で、ギターの演奏もできたの。ところがある日、悪〜い父親がその存在をゆるそうとはせずに、娘のツバサをもいでしまいました。そして、地下のせまい箱に閉じこめてしまいます……お姫様は、ひとりぼっち……でもね——ある日、可哀そうにおもった魔法使いのおばあさんが、女の子を連れてきてくれたのよ。そして数年後には、男の子を連れてきてくれました」大人しく聞いていたマリーの髪みを、やさしく撫でながら語ったサラ。

「クリストファー王子はどうしたの?」いびきをかいている弟のマイケルをよこに、マリーが訊いた。

「……ずっと、お姫様をさがしているわ」すこしの間をおき、サラはつづけた。「王子様は、声がとどくように願いながら、歌を唄っているの」

「どんな歌?」

するとサラは、クリスの歌をうたってみせた。

「〜どこにいたって、君の声がこだまする……♫」

この冷酷な壁のせまい箱のなかで——

お姫様と王子様の再開をゆめみつつ——

天使のように愛らしい娘のマリーは——

すやすやと 眠りについたのだった——。

————————。

「エイミー」オリーブ色の早朝、単車で足をはこんだ彼れが 声をかけた。「クリスだよ」

「……クリス!? やだ、ごめんなさい」ランニングしようとしていた姉のエイミーが言った。「髪型を変えたのね! 見違えたわ」

「もう、大人だらかね」はにかんだクリス。「ずっと、実家にいるの?」

「まさか。寂しがるママのために、週末だけ帰ってるの」とエイミー。

「……サラは、どうしてる?」彼女の家をみやったクリス。「あれから連絡とかは?」

「……ないわ」惜しみながらエイミー。

「“スティーブ” って男の影響かな」同じくクリス。

「“スティーブ” ?」まゆをひそめたエイミー。

「サラの親父さんから聞いた」

……………………

父親であるドンの嘘を——

このとき初めて知ったふたりであった——。

————————。

「ママー、パパに頼んで?」娘のマリーが言った。「外に出て、動物園に行ってみたーい——ほんとうの友達とあそんでみたーい」

「……わかった」三人目の子を腹にやどしながら、サラが言った。「じゃあ、わたしたちと動物園ごっこしよう?」

「ほんものの動物園じゃないといやだぁー!」マリーがごねた。

「こら!」顔をしかめたサラ。「罰として、椅子にすわってなさい!」

「ムヴ〜」しぶしぶ折りたたみ椅子にすわるマリー。その小さな腕を組みはじめると、視線を合わせないように外方をむいた。

反抗てきな娘の態度に、サラは怒った顔でベロをみせつけた——。

「マリー」まだ不貞くされている娘を呼んだサラ。「外がどんな世界なのか体験させてあげる」懐中電灯を取りにいった。「冒険の旅にでましょう——どうする?」

マリーの心は高ぶりはじめ、天使の笑顔でママにかけよった。

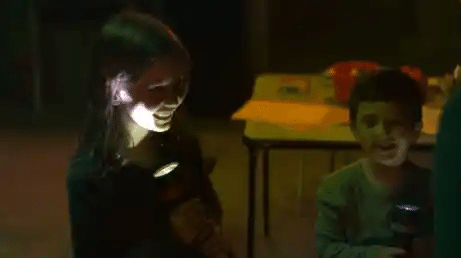

「マイケルも早くおいで!」サラは、飛んできたマイケルに、懐中電灯をわたしてあげた。そして、地下室を暗くすると、そのライトを自分のあごに当てだした。「ハーイ」

子どもたちも真似してライトを当てながら「ハーイ」と言った。

「ふふ……わたしは案内役です。これから一緒に冒険の旅へとご案内します」盛り上げるように言ったサラ。「なんと、ジャングルの冒険でーす!」

マリーもマイケルも大興奮。

「でも、そのまえに確認です」ライトを子どもたちに当てたサラ。「勇気はありますか?」

「もちろん!」昂然と胸をはったマリー。

「マイケルはどうー? 勇気はあるー?」

「やぁ——っ!!!」勇ぶってみせたマイケル。

「よし——じゃあ、ついてきて」サラは、ヒモと布カーテンをつかって自作した——迷路のなかへと連れて行く。「急いで、いそいで。動物にみつかっちゃうよ」

もちろん、本物のどうぶつを用意することはできない。が、サラは少しでも子どもたちが満足してくれるように、ホウキの持ち手に動物のぬいぐるみを貼りつけたり、壁にもリアルっぽい風景やどうぶつの絵を描いていた。録画しといた実際のジャングルの音を流しながら、蛇口からでてくる水を アトラクションのように浴びせてあげたのだ。

まだ、本物を直に見たこともない子供たちにとっては、この上ない冒険であったことであろう。防音設備のなかで、その喜びの叫びが外にひびくことは決してないのだが、大好きなママとの——かけがえのない思い出ができたのだった——。

————————。

第四章:希望の消沈

「なぜ嘘をついたの?」マルチタレントの “ L i L i C o ” ふうの面持ちをした妻——リーニーが、リビング・ソファで本を読んでいた夫——ドンを責めたてた。「“スティーブ” なんて男の子はいないわよ!」さらに声をあらげた。「なんで、彼れにウソを言ったの?!」

「ヤツは ろくでなしの男だからだ!」険しい顔して見おろしているリーニーを、ドンも顔をしかめながらで言い返した。

「やっぱり、なにか知ってるのね?!」“マーゴット・ロビー” の顔を、もうすこし薄くしたような女の子——母のとなりにいる姉のエイミーが言った。

いつも父のいいなりになっていたエイミーと リーニーは、ついに爆発した。そのようすに、傲岸な態度がつねだったドンは、ほんの少し意表をつかれたようだ。彼れは外へと憤りながら飛びだしたリーニーを、追いかけていったのだ。

すると、ドンのポケットから落ちていた地下室のカギを、姉のエイミーが拾いだした。ここぞとばかりに、彼女は地下室のカギをあけて、降りていった……

妹——サラの気配はみられない……

“もしかしたら……?” という感は、はずれてしまうのだった……。

「ッオォォォイィッ‼︎‼︎」

ビクッと 心臓がとまるほど驚いたエイミーは、うしろを振りかえった。「っ!?……なに?」

ドンがゆっくり降りてきた。「カギをかえせ」

やむを得ず、エイミーはカギをもどした。

「ここに妹がいるとでも思ったのか?!」鬼のようなツラにかわったドンが、怒号のいきおいで声をあげた。「出ていけぇぇぇ——っ‼︎」

エイミーは、涙ながらに上へと逃げもどっていった……。

————————。

《ガチャン》ドンが入ってきた。

この時すでに、モデルの“マギー”を小柄にしたような女の子——サラは、三人目の赤ちゃんを産んでいた……。

「その子の名前えは?」赤子を抱えてあやしているサラに、ドンが言った。

「……トーマスよ」悲壮の顔をかくしてサラは言った。赤子をテーブルに置くと、椅子にもたれているドンの背後にまわり、そいつの肩をもみだした。「……いいこと思いついたの」

「なんだ?」

「トーマスを上で育てほしい」揉みつづけているサラ。

「……子どもを育てるのは、もう飽きあきだ」

「リーニーがいるわ」それとなく宥めるサラ。「あの子を世話してるあいだ……あなたの世話ができる」

……………………

《オギャアァ…オギャアァ…》

早朝のベッドから起きてきたリーニーは、唖然とした。泣き声の聞こえてくる玄関のとびらを開けると——その床には、赤ん坊の入ったクーハンが置かれていたのだ。

「ドン! 来て——!」リーニーは、赤ん坊を抱きかかえた。「よしよーし、泣かないで」包まれていた毛布のうえの——メモ書きを発見した。

ママ、元気にしてますか?

黙って飛びだしてごめんなさい。

今は恋人と一緒にいるんだけど、

育てる余裕がなくて……

わたしが戻るまで、

トーマスをおねがいします。

愛してるわ、ママ

——サラ——

「サラの子よ」赤ん坊をみせてあげたリーニー。「ここに来たのよ!」無言のドンにもう一度言った。「サラが来たの!」

「まさか……」一応、家のまわりを見わたす素振りみせたドン。

「家にはいりましょうねぇ」

リーニーは、サラの息子として、育てることにしたようだ。その父親が、すぐ近くにいるとも知らずに……それも、芝居じみたような佇まいで……。

ドンがやってきたので、サラは、マイケルと マリーを隠すように布カーテンをしめた。「どうだった?」不安そうに ドンのところへ駆けよった。

「大丈夫だ」ドンが言った。「これ以外は……」ポケットから出した——小さく折りたたまれている——メモ書きを読みあげた。

ママ!

地下室に監禁されてる

今すぐ警察に通報して!

その瞬間——サラは、なんとも言えないような悔恨の情を押し殺して、ドンの性暴力を受けいれるしかなかったのだった……。

一七年目——。

「ママ」母親のサラ(三五)と、ぼろぼろのコンクリート壁にもたれて書物の勉強にはげんでいたマリーが言った。あの六歳だった小さなマリーが、もう一六歳——顔立ちも大人っぽくなられており、まるでモデル兼 女優もこなす “中条 あやみ” のように クリっとした瞳と、口元がすこしウサギっぽいキュートな少女に成長していた。

「たいへんだわ……」マリーといっしょに、天井を見あげたサラが言った。このとき第四子を妊娠している彼女は、立ちあがり、希望の笑みがこぼれだす。ぴちょん…と垂れ落ちてきたそれは “雨漏り” だった……もしかしたら、助けをよべるかもしれない……。「マイケル、ちょっと手伝って!」

「この台?」マイケルが訊いた。積み木あそびに熱中していたあの三歳児が、もう一三歳——さながら、『ターミネーター2』の子役として演じていた “エドワード・ファーロング” のような風体をしているが、彼れほど するどい眼光はしていない。もう少し、目はやさしい。

「マイケル! 硬いスプーン持ってきて」台に乗りあがったサラ。「天井が濡れいて やわらかい……」

……………………

サラはとうとう、天井を掘りけずることに成功した! 地道にスプーンでけずりとった穴から見えるのは、排水溝の柵——さらにその奥をのぞいてみれば、わずかばかりの夜空が見られるではないか。サラはもう一度、希望を胸にともらせて、懐中電灯のあかりを空に向けだした。 “ S O S ” の信号をおくったのだ。

ちょうど、その時刻——深閑としたうすぐらい夜みちを、犬といっしょに散歩をしていた四十代くらいの男性が通っていく。「……!?」その男性は、光りの点滅をかくにんした!

サラの “ S O S ” に気づいてもらえたのだ!

《チリリリン!!……》《コココココンッ!》

チャイムと玄関をたたく音が鳴りだした。

「なんですか?」

「あ、起こしてしまってすいません。あ……家の外で誰れかが信号を送っているみたいなんですが……」

「……」思いついたように言った。「ああ、うちの息子のしわざだ。注意しとくよ」

「なんだ、そうだったんですか」発見した男が申し訳なく言った。「てっきり、“S O S” を送っているのかと思いました……では、失礼しますね」

「……ああ、わざわざありがとう」

……………………

……………………

《ガチャン》

激震の走ったドンがやってきた!

荒々しいほどの猛進でかけよると、その握りしめた拳をサラの顔面になげだしたではないか!

「おゔっ‼︎」その強烈なパンチで 床にたおれこんでしまったサラ。

「うおぉぉぉぉっ——!!」おもいっきし サラの腹を蹴りこんだドン。「ヴルゥラァ!…ヴルゥラァ!」なんども、なんども力いっぱいに踏みつづけ……

「パパ——! やめて——っ!!」

サラは、起きた子どもたちによって……救われた……。

が…………

もうひとつの命は、

助からなかった……

おなかの子は……。

————————。

————————。

最終章:怪物の終焉

⑴ 屈辱の転移

一八年目——。

「おーい、勉強は終わりだ」地下牢にドンがやってきた。「ほら」一四歳になったマイケル——“エドワード・ファーロング” ふうの面持ち——に、新品のグローブをなげ渡した。「誕生日おめでとう」

「わー! ありがとう」姉のマリー(一七)——口もとをウサギっぽくした“中条 あやみ” 似の少女——と一緒に勉強していたマイケルが言った。

「おい、来てやったんだぞ」ふり向かずに夕食の準備をしているサラに、近づいてきたドン。「来なくてもいいのか?」

子供たちは、ドンの顔色をうかがっていた。

「トーマスはどう?」子どもたちと同じテーブルに座りこんだドンに、サラがたずねた。

「ああ、トーマス(一一)は元気にしてるよ」とドン。「よく食べるし、体も大きくなった。“来年はサッカーをやる” と言っていた」

「僕もやりたい」ボソッとマイケルがつぶやいた。その隣りでは、姉のマリーもドンの反応をうかがっている。

「お母さん次第だ」だまって、テーブルを片付けているサラを、みやりながら「もっと、態度がよくなれば出来るようになる」とドンがのたまった。すると——

「いつですか?!」恨めしげに声をあらげたマイケル。

「そうよ」とマリー。「私たちは関係ないでしょ?」

「一ヶ月後? 一年後?!」たかぶるマイケル。

「すべては、お母さん次第だ」いたって沈着なドン。

マリーも マイケルも、必死にわき上がる苛立ちをおさえていた。逆らえば、奴に電気を止められてしまう……すると、呼吸すらも危うくなってしまうのだ……。

ドンが上にもどっていったころ——

「外にでられないのはママのせいよ!」ののしるマリー。

「なんで、僕らまで閉じ込めるんだよ!」と同じくマイケル。

「閉じ込めたのは彼れよ」とサラ。

「わたしは外にでたいのっ‼︎」「僕だって‼︎」

我慢の限界にたっした子供たちが、たたみかけるように罵詈雑言を浴びせてきた!

すると、母親のサラも……

「うるさぁぁぁぁ——いッ‼︎‼︎」と がなり声をあげだした! まだ、食べものや飲みものが置かれているテーブルをひっくり返したと思ったら、棚にあったお皿も、硬いコンクリートの床にパリンッ…と投げつけて 暴れだしたのだ!——そして、ついにその反動で倒れこんでしまった。

長女のマリーも 次男のマイケルも、目を大きく茫然とたちつくしている。なにせ、生まれてはじめて母親のブチ切れる瞬間を目の当たりにしたのだから……。

サラは思う……

——どうして、私しだけ責められるの?……私しがなにをしたっていうの?……ただ、好きな人と一緒になりたかっただけなのに……なんで?……クリスに会いたい……会いたくてたまらない……。

クリスと初めて結ばれた幸せな瞬間を懐古しならがら——

サラは、そのまま眠ってしまった……

……………………

サラが目を覚ますと毛布が掛けられていた。さんざん暴れて散らかした地下牢も、きれいに整頓されていた。

「ごめんなさい」テーブルに座った母親に、マイケルが反省した。姉のマリーもおなじく謝った。

「わたしも悪かった」下を向きながらサラが言った。彼女はとうとう腹を決めたようだ。「エイミーのようにしていれば、こうならかった……」

「“エイミー” ってだれ?」マリーが訊いた。

マイケルと マリーもテーブルに座りだした。

「……真実を話すわね」サラが言った。「翼をもがれて閉じこめられた——お姫様の物語り、覚えてる?」

「あたしの好きな物語りよ」とマリー。

「……あれは……私しのことなの……」

……………………

この夜、ふたりの心はまさに打 ち ひ し が れ たのだった……

まさか自分たちの父親が……ママと同じだなんて……

そんな話しがあっていいのだろうか……

こんなむごい仕打ちって……

————————。

一九年目——。

「こんなんじゃ足りない」やつれてきているサラが言った。

「だから節約しろと言ったろ」食糧をとどけにきたドン。

「すでに節約してるし、もう限界」とサラ。

「もっと節約しろ」椅子にすわったドンは、サラの身なりを瞠りだした。「外見にもっと気をつかえ。見苦しいぞ」

すると——

「ッやめろぉぉ——っ‼︎」ひそかに目配っていたマイケルがキレだした。「二度とママを侮辱するな!」

「侮辱したら何だって言うんだ?」立ち上がったドン。「おまえに何ができる?」

ドンをみあげながら、息を荒げているマイケル。

「トーマスは三つも年下だが、お前えよりも大きくなってるぞ」ドンは、マイケルを侮慢した。「お前えよりも、もっと男らしく育ってる」

——プチッ‼︎——

「うあぁぁぁぁぁ——ッッ!!!!」

「マイケルッ!」サラが止めた!

が、マイケルはそれを振りほどいて、自分よりも大きなドンに向かって殴りかかろうとする! しかし、簡単に跳ねのけられてしまって、サラに止められてしまうのだった……。

深いふかい憎しみの眼光をドンに飛ばしているマイケル。

すると、呆気にとられたドンは、上へともどって行った……。

《バ——ン——》

————————

すぐに地下牢は 闇に覆われた……。

————————。

⑵ 父親の慈悲

みんなが寝静まっているなか、奴はひとり——葛藤していた。

サラたちの監禁されている——となりの地下室で。

——長年つとめてきた職をついに失ってしまった……差し押さえの通達もおくられてきたということは、自己破産も視野に入れなくてはいけない……もう、あいつらを養うのは無理だ……

悩みぬいたすえ、ドンは決意した。これが、最善だという方法を……。

彼れは、ソファから立ち上がると、外のガレージへと足を運ぶのだった。

ス……ス……ス……ス……

どんどん、黒くて長いホースが挿入されていく。それは、換気扇のファンをとおり過ぎていき、せまい通路を通ったそれは、子供たちのいる地下牢にまで達していた。そして、その耐油性の高いホースの先っちょを、ガレージのなかにある車の排気口につっこみだした。

おいおい、まさか…………

すると、ドンは ガレージについているシャッターが、ガタガタ…ガタガタ…と閉まりきってから、その車に乗りだした——これで、近所にばれないとおもったのか、エンジン音がうなるキーをまわし始めたのだ。

《キュキュキュ……ブォンブォーン》

サラもマリー、マイケルも熟睡しているため、換気口から出てきていることに気づいてないのだ。わたしたちを、いとも容易く永遠の眠りに導くことができてしまう猛毒ガス——

“一酸化窒素” という気体をふくんだ煙に……。

これは、ドンなりの情けだったのだろう。あそこで、飢え死にさせるよりは、ガスで安楽死にさせたほうが子供たちは苦しまずに済む……かといって、解放させれば、私しの人生が終わってしまう……すまない……もうこれしか……

そんなことを思い馳せりながら——

ドンは、ゴクン…と固唾をのんだ——

《カチャ》

ビクッとしたドンは 焦り出す!——左手を上げながらガレージから入ってきたのはトーマス(一二)だった。彼れは、三つ上の兄——マイケルより背がたかく、体つきもよく出来上がっていた。さながら、“マット・デイモン” を子どもにしたような感じ。日差しをいっさい浴びたことのないマイケルよりも、はるかに健康的といえる風貌をしている。

「こんな遅くにどうした?」車から降りたドンが言った。

「なにしてるの?」とトーマス。

「エンジンの音を確かめていた」ボンネットを開けたドン。「……」

「大丈夫?」ドンのようすを気にしたトーマス。

「あ、ああ。“選択と結果” の話しを覚えているか?」とドン。

「もちろん」

「……時々、人間は間違った選択をしてしまう」自分の先を遠望しながら、ドンが言った。「正しいと思っていたことが、間違ってることもある。私しは、それを正したい」

すると、トーマスは無垢な笑顔でドンを抱きしめた。「爺ちゃんなら、きっと大丈夫だよ」

それは、ドンにとって、あまりにもショッキングなことだった。これまで、まともな愛情を受けずに育ってきたドンは、相手を支配することで、ぽっかり空いた穴を補っていた……だが、トーマスのこれは、それとはちがう……

これが、愛情というものなのか……

おもわず感銘を受けてしまったドンは、トーマスをやさしく抱き返した。そして、すぐに地下牢のなかを確認しに行った。

明かりの消えた暗いくらーい箱のなかに、小ぎたないマットレスと、古びたぬいぐるみ達が置かれている。布カーテンで何とか年頃のプライベートは作られているものの、決して完全とはいえないのだ。ドンは、その隙間から子どもたちを覗いてみた……

懐中電灯に照らされた子供たちは、すやすやと寝息をたてていた。そのようすをみたドンの心は、ホッとした——。

————————。

⑶ とどいた谺

二〇年目——。

地下牢のなかで、ぜんそくの再発が起きていた。小さいころから体のよわかった娘のマリー(一九)が、はげしい発作に苦しみだしたのだ……。

「がんばって」側についているサラが言った。「きっと、乗り越えられるわ。呼吸するのよ」

蒼白の顔で苦しんでいるマリーの反対側には、弟のマイケルも付きそっている。が、彼れは何もできないでいる自分に、もどかしさを募らせていた……

——ヤツが来ないかぎり、どうすることもできない……マリーには、病院での治療が必要なのに……いったい、ドンは、なにをしてるんだ?……

「うわぁ! よだれがでちゃう」野球の試合を終えたトーマス(一三)は、自分の住んでいるハウスで バーベキューを開いていた。チームのメンバーと、その両親もいっしょに呼んで、あのドンが 料理をふる舞っているのだ。

「ほら」キャップをかぶって、カジュアルな格好をしたドンが、トーマスに焼いた肉をわたしてあげた。

「ありがとう」キャップを逆むきにかぶって、野球のユニフォームを着ているトーマスが、満面の笑みをうかべて言った。ポンと、かるくドンの肩をたたき、「おじいちゃんの応援のおかげだね!」と言って、躍然とした呈で 友達のところにむかっていった。

「いい子に育ったな」そばにいた妻——リーニー(六十代)に、息子の背中をみおくりながら、ドンが愉快そうに言った。

「そうね」トーマスに 娘のサラをかさねているリーニーも、幸せそうな孫をみて、いつくしみの笑顔をみせていた。

その夜——。

「深呼吸して……」マリーの容態を案じているサラ。すると、《ゴン》という本棚のずらされた音を耳にいれた!

《ガチャン》

「何が起きたんだ?」ドンがたずねてやってきた。

「ぜんそくの発作よ」と見あげたサラ。「今すぐ、病院に連れて行って!」

「それはダメだ」マリーのようすを伺っているドン。

「死んでしまうわっ!」激昂ともいえる勢いのサラ。「そんなに私したちが憎いの?!」

そのあいだも、マリーは苦悶のなみだで、呼吸をがんばっている。すると、サラが言った。「トーマスを愛してるんでしょ?!」

「当然だ、あいつはいい子だからな」とドン。

「その姉を見殺しにできるの? 今すぐ医者に診せなきゃ!」涙を流しながら懇願するサラ。

「医者に言うつもりだろ? 魂胆はわかってる」

「絶対にいわない。約束するから!」そして、サラは言った。「助けてあげて! パパぁ——!!」

「!?」ドンは、思わずサラをみやった。その瞬間、彼れの脳内では、その言葉が木霊する。

パパぁ!……パパぁ!……パパぁ!……

「おねがい……この子を死なせたくないの! パパぁ!」

「パパ……おねがい……」くぐもった声で、マリーも頼んだ。

この緊迫とした状況が、ドンの沈着さをみごとに欠いた。彼れは言ったのだ——「わかった、病院に行こう」と。

二〇年ぶりの外の世界——かつて暮らしていた風景とは、がらりと変わっているこの世界に、サラは、ようやっと顔をだすことができたのだ。

マリーの呼吸は、病院への到着とおなじく止まり出す……

「クリア!」担架で運ばれてきたマリーの胸に、電気ショックを与えていた看護師が言った。そこは、隔離された部屋になっており、サラは、そこの窓つきのドアから、心配そうにのぞいている。

「もう一度!」電気ショックを再開した看護師。「クリア!」

すると——

ピ——ピッ…ピッ…ピッ…ピッ……

「回復したわ」看護師が言った。

その様子に、サラのつよい焦燥感は、鎮まった。

娘のマリーは、無事、安定をとりもどしたのだ。

「担当のダイアンです」サラとドンのいる待合室に、看護師が明るい顔して言ってきた。「よろしく」ソファから立ち上がったドンと、握手をかわした。「娘さんの病歴が知りたいので、これに記入していただけますか?」看護師は、母親のサラに渡そうとした。が、その用紙は、まもなくドンが受け取った。そのようすに、すこし違和感を覚えたようだが、ふかく追及することはなかった。「あとで担当医の先生が来ますので」ドンとあいさつを交かわした看護師は、自分の部署にもどって行った。

《ピピッ》ドンの携帯が鳴りだした。

サラは、自分に背を向けながらメールを打っている父親の隙をついて、置いてあったカップの液体をわざとこぼした。そして、両手で自分の顔をかくして、思い詰めて参っている呈をようした。

「おい、余計なことをしやがって」ドンが言った。「そこを動くなよ、マイケルがあそこにいることを忘れるな」あたらしい記入用紙をもらいに、受け付けのカウンターへと向かいだした。

——あの人は今、受け付けの女性と話している。

——この隙に看護師のところへ……

——もう、あんなところに戻りたくはない。

サラは歩きだした!

さきほどの看護師の後を追いかけるように。

待合室の広間から、廊下へと歩いていく……看護師との距離は、三〇メートル……その節々に、サラは後ろを確認する……大丈夫、ヤツはまだいない……その距離、二〇メートル……うしろを確認する…………

は!?……バレた……かまわない……

その距離、一〇メートル……五メートル……

「サラ!」数メートルうしろにいるドンが呼んだ。「サラ!」

「おねがい、たすけて」サラは看護師に抱きついた……

……………………

……………………

サラは泣いた……

堰を切ったように泣きだした……

やっと、おわった……

あまりにも長かった監禁生活……

サラは泣いた……

助けられた子供たちといっしょに……。

————————。

気持ちのいいそよ風をからだに受けながら、サラは、母のリーニーと、姉のエイミーといっしょに眺めていた。家のウッド・フェンスに囲まれたテラスのソファから見える——仲よくはしゃぎながら——子どもたちの遊んでいる姿を。長女のマリー、次男のマイケル、そして、二〇年ぶりに再会を果たした末っ子のトーマス。

三人は川辺のひろい砂利道で、サッカーをしている。

すると——

「ママ! 誰れか来たよ」長女のマリーがサラを呼んだ。

眉をひそめたサラは、テラスのフェンスから、その人物をうかがった。それは、まさに、今も夢をみているのではないかと、疑ってしまうほどの驚きだった。

エンジンを止めたその人物は、黒いヘルメットを脱ぎだすと、なつかしい慈愛の視線をむけてくれた。

二〇年ぶりの——悲願の再会——

サラの恋人だった——クリスだった。

「いい所に引っ越したね」丘のような緑りのうっそうとした川辺で、クリスが言った。

「ええ」クリスと一緒に歩きながらサラが言った。「その袋の中身はなに?」

「ふふ……サプライズだよ」

二人はすこし歩いて、大木のしたに落ちついた。

「覚えてる?」サラが訊いた。「湖上の家のこと」

「ああ……」クリスは自分を憾んでいた。「すまない……」サラの目をみやった。「ずっと、後悔していたんだ」

「……なにを?」

「親父さんのウソを信じたこと……君を捜さがせなかった」

サラは首をよこに振った。「二〇年間、毎日、あなたのことを考えてた」なみだが溢れだした。「ほんとうに会えてうれしい」

「僕もうれしいよ……あ、君に渡したかったんだ」クリスは、大きな紙袋をサラに渡した。「ずっと持ってたんだ……戻ってきたらプレゼントするために」

微笑えみながら、サラは取りだした。「おー、ウソぉ!」

それは、サラのネーム・シールが貼られた——

ピンクのヘルメット。

「ありがとう」

「どう?」立ち上がったクリスが、彼女を誘った。「後ろに乗る?」自分の左手を差しだした。

すると、サラは「ええ」と言って、その手にそえたのだ——

自分の右手を。

ふたりは走り出す——

みどりの大地を——

ふたりは走り出す——

自由の丘を——

二〇年後の恋のはじまりを。

————————。

————————。

——おわり。

「どんな男性でも父親にはなれるが、

パパと呼ばれるには特別な人でなければいけない」

写真家 アン・ゲデス

————————。

————————。

パパになれなかった男の末路——。

お笑いタレントの“くっきー!” を、もっと威容な感じにしたような男——ドン(六十代)は、斯くして捕まった。のちに、この怪物には仮釈放なしの終身刑がいいわたされると、ドンもそれを甘んじて受け入れたのだった。

ある夕方のころ——。

このころ、ドンは七〇歳になっていた。そして、自分の収容されている刑務所に、テレビがついた頃でもあった。それまでは、図書室の本からでしか外のことを知れなかったのだが、新聞もみられるようになり、少しばかりの娯楽をドンは得られるようになっていた。

彼れは今、許されている民放の映画をみているのだ。ほかの囚人たちも同席している——視聴覚室のなかで。

ドンはそこで笑っている。ほかの囚人たちといっしょに。

が、その映画が終わると、状況はいっぺんする……。

なんと、過去の事件をとりあげた放送が流れだしたのだ。

『二〇年間に及んだ、恐怖の監禁事件‼︎』……

すると、ドンの額から冷たい汁がこぼれ落ちてきた。それは、まぎれもなく自分のことを言っていた番組で、ほかの囚人たちも食い入るように見ていたのだ……。

ふしぶしに彼れらは、ドンのほうをみやっていた。

それは、羨望のまなざしとは真逆のもの……。

ドンは黙然と、その視聴覚室から出ていった。とても、いられるような空間ではなかったのだ。どうやら、冷や汗をかいたせいか、彼れはもよおしてきたみたいだった。みんなが使える共用のトイレで用をおえると、そこに、ズラズラ…と囚人たちがやってきたではないか。さながら、アクション俳優の “ドゥエイン” や、“ヴィン・ディーゼル” 、“ダニー・トレホ” のような強面たちといったところだろうか。

そんな彼れらに ドンは囲まれてしまい……

「看守——ッ!」ドンが叫んだ。「看守、きてくれえぇ——‼︎」

ドンの——恐怖に怯える声が鳴っている……

が——

その声はこだましなかったようだ……

……………………

————————

————————

いいなと思ったら応援しよう!