三つ穴樹脂の筐体遷移について②

本記事は三つ穴樹脂の筐体遷移について①の続きとなっております。

まだご覧になっていない方は先にそちらをご覧くださいm(__)m

筐体遷移

第3世代(S50.10~S51.7)

第二世代の次の世代で、だいたいS50.10~S51.7で見られます。 この世代から本格的に250φ蓋が製造され始め、300φと250φの区別が付けられました。

第2世代と一部被る世代(S50.10)ですが、この世代から筐体底面にネジが追加されました。

S50.10の世代のみネジが「1本」「2本」「3本」、S51.3の世代のみネジが「1本」「2本」ある筐体がそれぞれ存在しているため、切り替え時期に試行錯誤していたことが伺えます。

またここの世代から松下以外のメーカーの三つ穴樹脂も設置され始めました。

同年のS51.7には完全に三つ穴樹脂では無くなっているため、三つ穴樹脂としては最後の世代です。

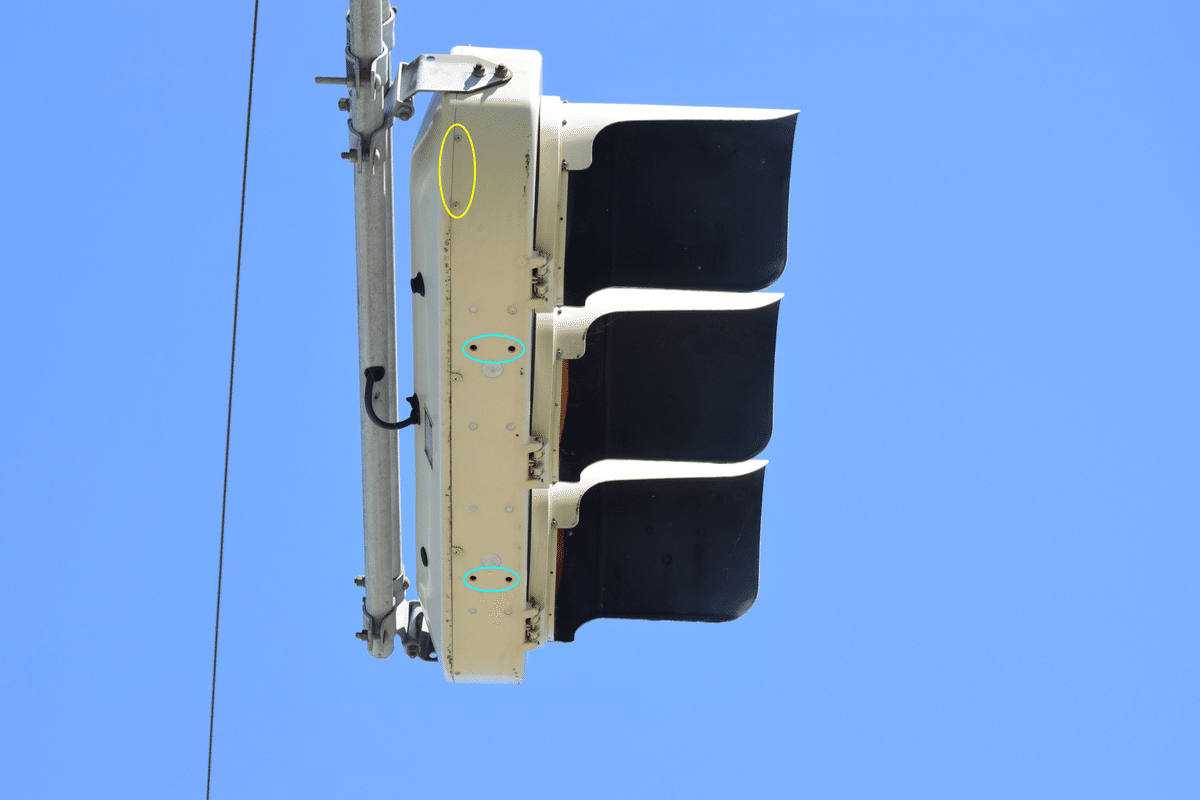

(水色楕円水抜き穴位置) (桃色楕円底面ネジ) (黄色楕円筐体側面ネジ)

※「二本ネジ」「三本ネジ」 写真提供感謝:(らいと)さん

比較用

最後の世代の三つ穴樹脂

他メーカー

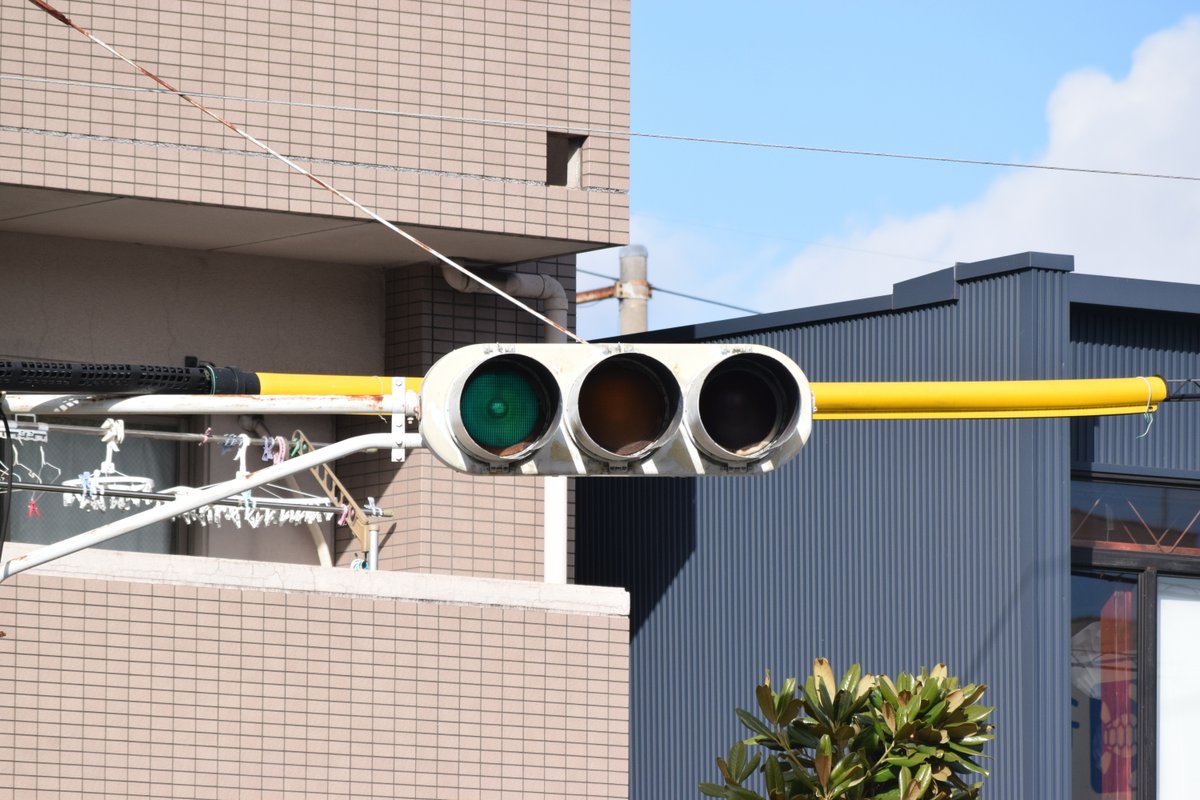

日信銘板三つ穴樹脂

第3世代型でしか確認できていない灯器で、一基しか発見されていない幻ともいえる灯器です。

「日信」の場合は蓋の向きが後代のものと反対になっています。

また「日信」は三つ穴樹脂の製造期間が少し短く、同年のS51.6には完全に三つ穴樹脂では無くなっています。

このように他メーカーは「松下」よりも三つ穴樹脂の製造期間が短いことが多いです。

(緑楕円蓋の向き)

比較用

京三銘板三つ穴樹脂

かなり前に撤去済み(No Image)

かつて佐賀県嬉野市(S51.5)にあったそうですが、現在は撤去済みのようです…

第3世代型でしか確認できておらず、同年のS51.5では完全に三つ穴樹脂では無くなっていました。

T型銘板(関東型)、X銘板(関西型)と両方ありそれぞれで蓋の向きが違いましたが、現在はどちらも全滅したようです。

三つ穴樹脂世代に近しいもの(三つ穴樹脂ではない)

立石銘板三つ穴樹脂

第3世代型でしか確認できていない灯器で、つい最近撤去され絶滅したようです。

「立石」は資料が少なく、いつごろから三つ穴樹脂では無くなったのかは分かっていません…

住友銘板三つ穴樹脂

第2世代型でしか確認できていない灯器で、こちらも最近撤去され絶滅したそうです。

レンズ外部に金属リングを搭載し「なんちゃって250φ」となっているものや、もちろん300φのものも設置されていました。

「住友」も資料数が少ないため、いつごろから三つ穴樹脂で無くなったのが分かっていませんが…

ただS51.10では三つ穴樹脂ではないことから「松下」等と期間は一緒だったと思われます。

終わりに…

今回は三つ穴樹脂について事細かに解説してみましたが、いかがでしたでしょうか???

実はもっと分かりにくい違いもあるのですが、嚙み砕いて説明するとかなり長くなってしまうので(めんどくさい)、大きな特徴のみで分類させていただきました。

S51.7からはコード接続口が一か所になり、「一つ穴樹脂」とも呼ばれるようになりました。

そちらも結構沼ですが、解説は気が向いたらにしようかなと思います。

この二つの記事を通して樹脂製灯器に興味を持ってくださったり、三つ穴樹脂の分類の手助けとなるようでしたら幸いです。

長くなってしまいましたが…

ここまでご覧いただきありがとうございました。

【~ Special thanks!! (らいと)さん ~】

※写真内の楕円での説明は森リンさんサイト【しぐねっと/SIGNET】を参考にしております