うってぃー流オフ大会の撮り方②

こんにちは、うってぃーです。

前回はオフ大会を撮りたいという方向けにカメラの基本設定のお話をしました。

まだ見てないよ、って人はこちらからどうぞ。

今回はその設定で何を撮っているかについてお話ししていこうと思います。

スマブラで例えるなら、前回は桜井さんがDLCが実装される度に動画にしている”〇〇の使い方”だとすると、今回は上位の使い手の方々による細かい立ち回りやテクニックについてまとめた動画、みたいなところでしょうか。

どういう設定かわかるように、画像にISO感度、焦点距離、絞り値、シャッタースピードの順で記載しています。

よければお付き合いください!

機材紹介

まずは今更ながら普段どういう機材使ってるのかを紹介します。

D810+AF-S24-120mm F4G(奥側)

D500+AF-S70-200mm F2.8E(手前側)

この2台で回してます。見てもらうと分かる通り、まあまあ型落ちの機材です。

それでも全然撮れるので愛用してます。更新したいけど費用が馬鹿にならないので手が出ない…(苦笑)

前者は広角から遠めの被写体までを広範囲でカバーできます。

こういうレンズを一つ持っているとやれることが多いです。

後者は主に選手を一人抜きするときはこれを使うことが多いですね。

背景も結構ボカせるので重宝してます。

機材について補足

単焦点レンズはあまり使って欲しくないです。

というのも、単焦点レンズはズームレンズに比べて画質に優れていますが、画角の調整が一切出来ません。

もっと近寄りたくなった場合、ズームレンズの場合は立ち位置を変える他に望遠側にズームすれば解決できますが、単焦点の場合は自らの立ち位置を変える以外の方法がありません。

使うとするならスタッフの撮影に限定したり、中望遠の85mm以上のレンズを使用したりするのが望ましいかと思います。

※以下さらに補足

単焦点レンズを中心に撮影すると実は思わぬ弊害があります。

写りがいいのは間違いないのですが、距離感が常に変わらないから何十枚も観ていると食傷気味になってしまうんですよ。

なので使うにしてもたまにくらいがいいと思います。

設営を撮る

ISO1800 34mm f5 1/250

昔ヱヴァンゲリヲン新劇場版の特典映像のメイキング集を見て、一つのシーンを作るのにさまざまな試行錯誤がなされているんだな〜、と感心させられました。

その影響を受けて、僕はいつも設営作業から撮影してます。

机がひとつも置かれていない広い空間に、如何にして会場が出来上がっていくのかを撮るのは中々絵になると思っています。

ISO2200 46mm f5.6 1/250

トーナメントが始まると皆さん忙しくなるので、こういう緩い写真を撮れるのも設営のうちだと思います。

ISO4000 24mm f5.6 1/200

設営が終わり、嵐の前の静けさともいうべき空間。

トーナメントが始まると見れなくなる不思議な光景ですね。

創作物を撮る

ISO5000 24mm f5.6 1/200

ISO6400 48mm f5 1/200

大会に限らず、対戦会でも素敵なデザイン名札を用意してくださってますよね。

時には他ではあまり見かけないようなものを置いている大会もあったり。

記録として残しておきたいところです。

ISO1800 46mm f5 1/250

ISO3600 32mm F7.1 1/200

規模の大きい大会だと様々な創作物の展示されている時があります。

塗装したコントローラー、大会優勝者のサイン、趣向を凝らした創作物・・・

大会の配信動画には残らないこれらも記録しておきたいですね。

対戦風景を撮る

さて肝心の対戦風景についてですが、書くことがとにかく多いです。

斜めから狙う

まず選手を撮影するにあたって、距離は十分に確保しましょう。

大会後にTwitterを眺めていると、カメラマンが近づきすぎなことについてご意見を度々頂いてます。

選手の皆様への配慮を欠くことなく、重々に気をつけて撮影しましょう。

斜めから、そして長い焦点距離であればあるほど良いと思います。

ISO2800 92mm F5.6 1/250

ISO2200 160mm f5 1/200

望遠ならだいぶ離れた距離からでも視界に入ることなく撮影できます。

ただ、デカくて重かったり移動の際には邪魔にならないように配慮したりする必要が出てくるのでそこは要注意です。

ISO4000 24mm f5.6 1/250

ISO5000 95mm f5.6 1/200

ちょっと説明的な写真にはなってしまいますが、会場の雰囲気を伝えるのにこんなのも良いかもしれないですね。

大会の宣伝資料になったりする、かも・・・。

絞り値に気をつける

同じ構図の写真ですが、絞り値が違うだけで結構違ってきます。

一枚目だと手前の選手にはピントが来ていますが、奥の選手は甘くなっています。

少し絞った二枚目だとだいぶ改善されていますね。

このように複数の選手を入れるならf5.6くらいまで絞っておくと良いでしょう。

これ以上絞っても良いですが、そうすると感度を上げるorSSを落とすのどちらか、あるいは両方をしないといけないのでやらなくて良いと思います。

写真は〇〇

昔写真学校に通っていた時に教授から教わったことがあります。

『写真は引き算だ』

どういうことだってばよ?、と言うことで初スマBIG#2での対戦中の写真をもとに解説していきますね。

ISO6400 28mm f5 1/200

例えばこの写真、後ろで見ているギャラリーも入れて対戦中の写真を撮るとしましょう。主役とも言うべき中央で対戦中の二人が小さくなりすぎて、まとまりのない絵になってしまっています。

このくらいの画角だと、中央の二人とギャラリーのバランスがいい感じですね。

このようにあれもこれよと詰め込みすぎないことが上達への道だと思います。

スタッフを撮る

大会に直接足を運ぶとよくわかるのですが、オフ大会は実に多くのスタッフの力で成り立っています。

配信に残ることはないからこそ、その姿をちゃんと残しておきたいですね。

ISO4000 25mm f5 1/200

ISO6400 100mm f3.5 1/400

ISO5000 38mm f5 1/200

配信台を撮る

オフ大会に参加したなら配信台は花形ですよね。

ここは是非とも押さえておきたいところです。僕は極力ほぼ全員撮るように毎度頑張っています。

ISO6400 110mm f2.8 1/125

ISO6400 150mm f2.8 1/200

配信台に限ったことではないのですが、一人抜きするときは絞り値を開放にして撮ると背景を目立たなくできるのでオススメです。

縦か横かはどちらの方が綺麗に収まるかでその都度決めてるので、特にどちらかに統一はしていません。

ISO6400 35mm f4.5 1/125

選手の写真とは違いますが、大会でGFが始まる時はいつもこういう構図の写真を撮っています。

この広い会場にこれだけ多くのギャラリーが集まっている、というコレまたちょっと説明くさい写真ですけど、大会の雰囲気を伝えられる写真があってもいいんじゃないかなと思って撮ってます。

ポップオフのコツ

トーナメントも終盤になると見れるようになってくるポップオフ。

(自称)スマ界全一のポップオフ職人の僕なりの撮り方です。

ウメブラSP9でのトウラさんの試合を元に解説します。

まずは普通に一人抜きしたカットです。

(この頃まだちょっと絞って撮ってることには触れないでください笑)

そろそろ来そうだな〜と思ったタイミングでまず画面の上に空間を確保し、シャッタースピードも上げておきます。

1/500秒が理想、1 /400秒は最低でもほしいところです。

絞り値の調整だけで不十分なら、感度も上げて調整しましょう。

ノイズ増しになっても、編集で多少ならなんとか出来ます。

もう一つ忘れて欲しくないのがオートフォーカスについてです。

普段はシングルAFで大丈夫と前回の記事で書きましたが、ポップオフを撮る時は結構動きがあるのでコンティニュアスAFに変え、オート追従でなく手動で選択して被写体に合わせておきましょう。

あとはもう運ですね(笑)

ゲームの流れを見つつ、自身がカメラを合わせた選手が勝つことを信じましょう。

なのでフルセットお互い最終ストックの時とかはめちゃくちゃドキドキしてます笑

何気ないワンシーンもいい

会場を歩いていると対戦中でなくとも絵になるシーンに出くわすことがあります。

ISO1250 105mm f5.6 1/250

アルファベットだと”Hero”表記なのカッコいいな〜と思って撮った一枚。

後日、格ゲーwikiのへろーさんのページに使われていてびっくり笑

ISO2200 50mm f4 1/200

ISO2500 32mm f5 1/200

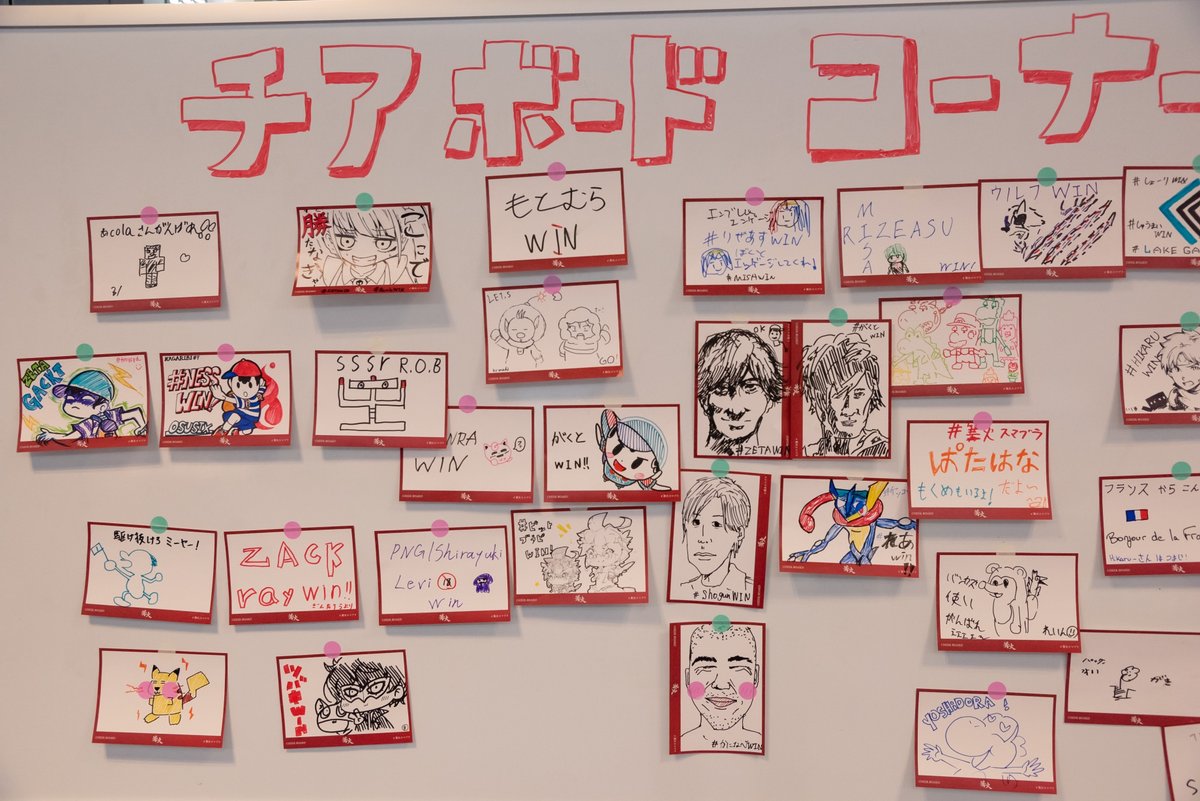

これをやっているのは篝火だけなのですが、自作のメッセージやイラストで選手を応援するコーナーを設けています。

完成したものを貼り付けた写真もあると見比べられて面白いですね。

ISO8000 135mm f4.5 1/100

時には試合を観ているファンや観客席にファインダーを向けてみるのも面白いものが見つかったりします。

自作のグッズで好きな選手を応援する姿、いいですよね。

集合写真を撮る

せっかくだから最後にスタッフの集合写真も撮っておきたいですよね。

仕事で割と撮ることが多いので、僕なりのノウハウ置いておきます。

ISO8000 27mm f8 1/125

ISO1400 28mm f8 1/200

一枚目は僕も入りたかったので三脚にカメラを固定し、セルフタイマー設定にして撮影しています。

仕事でよく撮るので経験上、以下のことを意識すると綺麗に撮れます。

絞り値はF8が理想、明るさが確保できなければ最悪F5.6でも可(これより開放で撮影すると画面端の描写が甘くなるので非推奨)

だらしなく見えてしまうので、隣の人との間隔は空けない

左右の余白はなるべく均等に(これは編集で調整でも大丈夫です)

こんなところですね。

終わりに

いかがでしたでしょうか?

長々と書き連ねましたが、あくまで私なりの取り組み方をまとめただけなので私のやり方が絶対に正しいわけではありません。

何度も続けるうちにご自身なりの方法論で撮影を楽しんでやってもらえたらなと思います。

次回はいつになるかはわかりませんが、撮影が終わった後の編集について書いていこうと考えています。

年内には書き上げられるように頑張りますので、次のnoteでお会いするその日までアリーヴェデルチ!