議員研修で大井町まで行ってきた

きのう11月19日、神奈川県の議員研修会に参加のため、大磯町役場から、議員全員がマイクロバスに乗って、足柄上郡大井町まで行ってきました。

前半は自治功労者表彰。

11年以上議員を務められた方に贈られるもの。

表彰者の皆さん、おめでとうございます。

……聞くと、大磯町にも該当議員はいるのだけれど、慣例で辞退してきたのだそう。

その選択、イイ!と素直に思う!

後半は議員研修会。

#流しの公務員 を自認する愛知県常滑市の副市長、山田朝夫さんのお話し。

キャリア官僚出身の山田さんが、そのポストを捨ててなぜ地方自治体の現場に飛び込んだのかというと、国の政策の意図が、それを実行する地方自治体の現場にうまく伝わり切ってない、千差万別の地域で国の政策を紋切型に捉えたら功を奏さない、ということを経験してきたからだと言います。

自治体の現場でトップを補佐

情報収集分析、現場の問題状況を整理しながら戦略や実行計画を組み立て、

国の政策意図を理解しながら現場でうまく利用し、

執行状況を管理しながらよりよい町を作っていくお手伝い……

いわゆる日本版シティマネージャーの先駆けだそうです。

で、山田氏、 #市民会議 が必要だと説く。

火の車の市財政を立て直すために着手したゴミ減量対策

老朽化して患者数も医師数も減って廃院寸前の市民病院の建替・再建

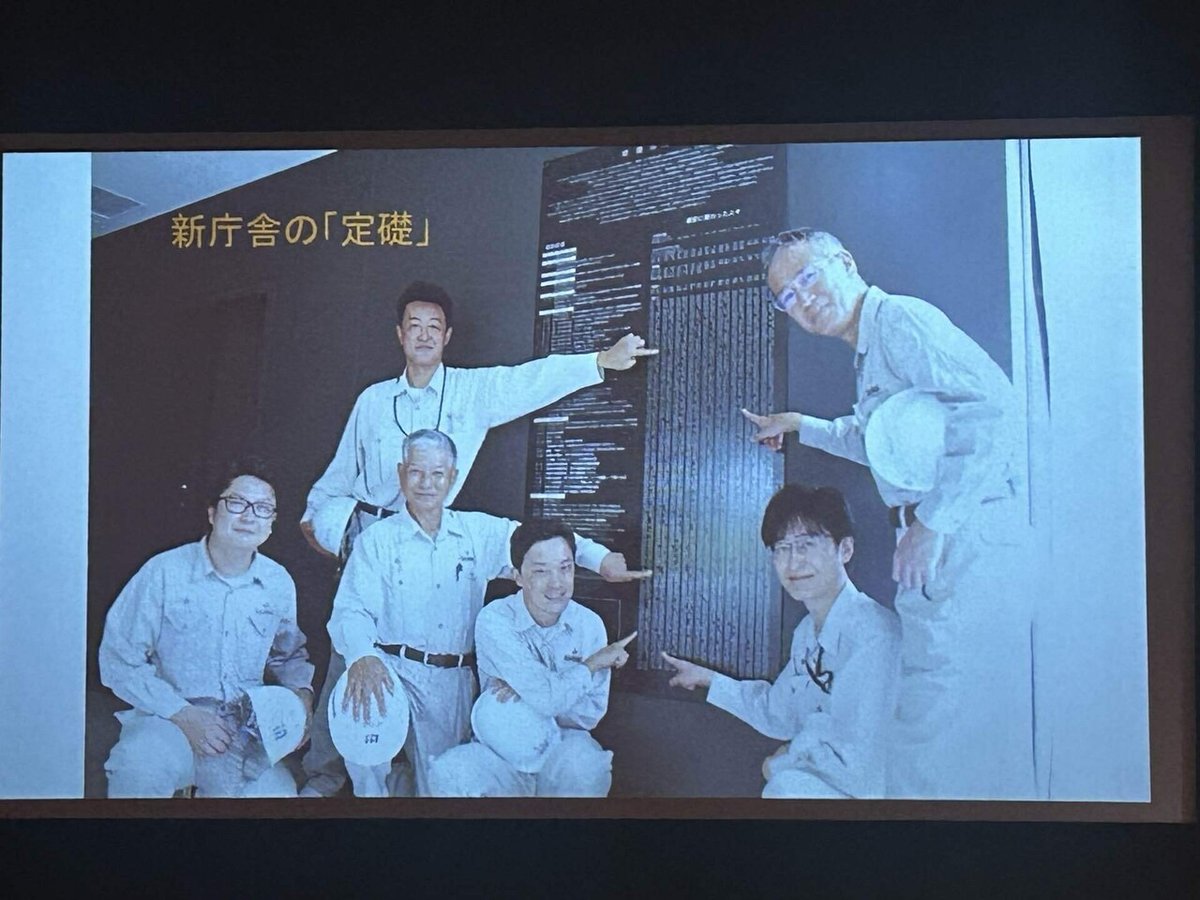

同じく老朽化した市庁舎の建替

この3つを、市民会議の手法を導入して、成功に導いたその経緯がなんともドラマチックで。

お仕着せでもアリバイ作りでもない、行政に求められるのが:

情報公開を徹底して(隠さない)

行政職員が決して議論を誘導しない(結論ありきではない)

プロセスをデザイン(どうやったらうまく議論の行く末を描けるかってこと……?だったと思う)

わたしたち議員は、町民の代表だから、町議会の意見が町民の代表意見、というのが基本的な考え方ですよね。

で、自治体の意思決定は、首長(町長)と議会。

首長が提案し、議会が賛否を示して、決する。

なんだけど、

たとえば、

直前の首長・議員選挙の争点になって「いなかった」問題が浮上した場合

市政(町政)を左右する重大案件

議会内部で意見が割れている場合

議会と民意がズレている可能性がある場合

に、市民会議=市民が街づくりに参画する場が必要になってくるのだと。

そして、その市民会議を組織する際に重要なのが、無作為抽出。

意見や不満のある人だけに偏ってしまうと平均値からそれてしまうので、無作為2:自薦公募1の割合でバランスをとるのがベストなのだとか。

きたきた!

無作為抽出= #くじ引き民主主義

と #ローカルイニシアティブネットワーク でお世話になっている世田谷区でもこれが奏功して下北のまちづくりがうまくいっていると聞いてたのだ。

大磯町でもわたしが議員になってから、

選挙の争点になっていなかった問題が浮上したことも、

町政を左右する重大案件も、

議会が7対6で拮抗することも、

たびたびあります。

だから、必要なんだ、市民会議が。

やはり、インスタでは読んでもらいきれない長文なので、本気でnoteへ移行してみました。

どうぞよろしくお願いします。