シューティングマシンに求める曖昧さ

「シューティングマシン」と聞いて、どんな機械を思い浮かべるでしょうか?

ロボットが弓を射つというのはともかくとして、機械によって矢を発射するというイメージはあるでしょう。では、当たるのか。正確なのか。

1981年5月15日。雑誌「アーチェリー」の企画で、浜松のヤマハ中沢レンジに常設のシューティングマシンで、的中精度のテストを行いました。

50+30m各36射。

パーフェクトは「720点」ですが、ヤマハのシューティングマシンで「716点」。マイナス4点でパーフェクトを逃しました。機械で射っても満点が出ないのかと思うでしょうが、このマイナス4点の原因を知ることが、シューティングマシンを知ることになります。

この時はまだアルミアローですが、50mでのマイナス3点は横風です。そして30mのマイナス1点は矢です。

最初の3点はサイト合わせを含め、外的状況の変化に対応してのサイトの変更やエイミングポイントの変更途中での9点です。そして30mでの1本のミスは、その前回にノックが破損したために矢を交換した、その矢が10点を外しているのです。弓やマシンの精度の問題ではなく、矢の精度による誤差からの9点です。

このシューティングマシンは的前から70mシューティングラインまでレールを敷き、その上に常設してあります。矢速の測定装置を設置し、発射時の矢速だけでなく、減速率なども測定できます。

これと同じシューティングマシンは研究課の測定室にもありました。実射による矢速やグルーピングの測定だけでなく、F-X 曲線の測定から弓に歪ゲージを取り付けてのデータ収集など、様々なテストやデータ収集が行われました。

このシューティングマシンはどうでしょう。

アメリカの雑誌「Bow&Arrow」( May-June 1970 )に載った、ヤマハのシューティングマシンから5年ほど前に作られたシューティングマシンです。

横に立っているのは、誰か分かりますか。先日亡くなった、若き日のジム・イーストンです。このアナログなマシンは、EASTON社のものです。EASTONは今でこそ、税金対策からソルトレイク市に1987年に移転していますが、もともとはロサンゼルスのバンナイズ に長年本社を置いていて、ここの駐車場に引っ張り出してきたマシンです。

EASTONは矢のメーカーですから、弓ではなくシャフトのテストのようです。ハネもそろそろプラバネが出だした時期ですが、まだ鳥羽根を使っています。マシンは電動ではなく、弓のデータを取れるようなものでもありません。単なる発射装置といった感じで、的中位置の測定でしょうか。

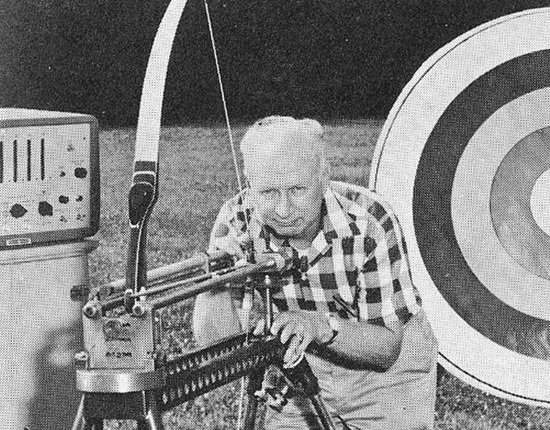

これはどうでしょう。EASTONより古い写真で、測定装置のようなものが横に置いてありますが、基本的にはアナログなシューティングマシンです。扱っているのは、ホイットおじさんです。

最近は見てくれの良い機械も登場していますが、昔も今もシューティングマシンの基本はこれしかありません。弓を引いて、データを取って、矢を放す。それだけです。シューティングマシンができて60年、何も変わっていないのです。その変わっていない部分が「発射装置」です。

ただし、コンパウンドアーチャーにとっては、1つの完成形かもしれません。コンパウンドアーチャーは、機械的発射装置である「リリーサー」を使いますが、シューティングマシンにはそのままの構造が使われています。シューティングマシンは、コンパウンドアーチャーの射ち方を完璧に再現できるのです。

ところが、リカーブアーチャーの射ち方を再現できるシューティングマシンは、存在しません。指で射つリカーブアーチャーにとっては、片側からストリングを解除する発射装置はどれにも使われていないのです。アーチャーズパラドックスを再現できるシューティングマシンはありません。

シューティング動作には、コンパウンドアーチャーとリカーブアーチャーの違いが存在します。ところが、シューティングマシンには曖昧さはなく、完璧すぎて、リカーブアーチャーの現実を再現したくてもできないのです。このことだけは知っておきましょう。