サンドイッチの切り方

アーチェリーのリムを作る時の作り方は2つあります。「サンドイッチ製法」と「たい焼き製法」です。たい焼きについては、別の機会にお話しするので、今回はサンドイッチについてです。

今皆さんが使っているリムは、多分サンドイッチ製法で作られています。この製法は木製か発泡材の芯材に、CFRP と呼ばれるプラスチック下敷きのようなカーボンの板を、何枚も重ね合わせて接着する方法です。だから「サンドイッチ製法」です。

この時貼り合わせられる素材は、最初からリムのように先細りの形をしているのではありません。幅5センチくらいの短冊形をした、真っ直ぐな板です。まだ曲がっていません。これらの板に、素材にあった接着剤を塗布し、皆さんが使っているような、リカーブのあるリムの形をしたプレス型で、圧と熱をかけて成形します。トーストサンドです。しかし、型から外しても、まだチップもなければ短冊の幅のままです。ここにチップや差し込み側に補強板を貼ってから、両サイドを先細りに削ってできあがりです。もちろん塗装やロゴは印刷されていません。どのモデルにするかは、この後の話です。

メーカーはサンドイッチの中身やプレス型、あるいはサイド面の切り落とし方を変えることで、様々なモデルを作ります。分かると思いますが、中身が違えば、押さえ方や切り方が同じでも、できあがったリカーブ形状などは微妙に異なることはよくあることです。あるいは中身は同じで、切り方や包装が違うこともあります。

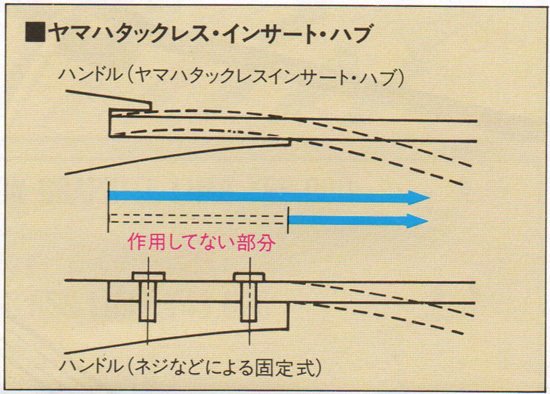

「タックレスインサートハブ方式」です。

ところでこんな宣伝を覚えていますか。これは Hoyt TD2 のネジ止めに対し、ヤマハの差し込み方式の優位性を謳ったもので、ヤマハの特許でした。ネジ止めなどによる固定式と違って、リムの根元までしなりをしっかり取ることで、 スタッキングポイント位置が深く、ドローイングがスムーズというもので、フルドローの許容範囲も大幅に広げています。さらに、リムを支える2つの支点がテコの効果を発揮してエネルギーを貯え、初速の速いこともこの方式のメリットで、発射時のショックをリム全体が吸収して弓のブレも軽減させることや、ネジ止め方式のような歪や応力集中がなく耐久性が増すなどの特長もあります。

ところが2002年にヤマハが撤退した後、HOYT は2005年にまったく新しいモデルとして、それまでの「ILF方式」とは別の「Formula方式」を発売しました。

もちろん今でもヤマハと同じ宣伝文句が、HOYT のカタログには同じように使われています。一見違うようですが、見ての通り「タックレスインサートハブ」と同じ発想です。サンドイッチの中身は同じで、切り方というか切り落とすところが違うだけです。それに切り落とす時に押さえに使う穴に、さもこれ用に作ったというように「つま楊枝」が刺せるのです。メーカーにすれば、これほど簡単なコストダウンはありません。互換性はなくても、製法も在庫も ILFと同じです。

ネジによる固定方式では、固定部分は「ハンドルとリムを結びつける役目」しか任っていません。つまり、 その部分はリムの役目は果していないため、リムの長さはその分短かくなったと考えられます。実際にハンドルに取付けた時のリムのスタッキングポイントは、設計値より浅くなり固定部分のしなりがない分エネルギーロスが生じ、歪みや応力集中も避けられません。しかし、弓の全体長さ(ボウレングス)が同じなら、問題も生じます。

リムを内側に伸ばした分、ウインドウの幅が狭まってしまいます。

それまで一番長い弓は 70インチです。「25インチハンドル」+45インチのLリムです。しかし2m近い体格の選手で32インチを超えるようなドローレングスでは70インチは短い場合があります。それに加えて、ウインドウが短くなると、インドアや高ポンドではサイトが隠れてしまうのです。

そこで突然登場したのが「27インチハンドル」です。確かにそれは体格の勝る欧米の選手には救いかもしれません。しかし昔、64インチのショートボウを作るのに、これも突然登場した「23インチハンドル」の時と同じように、リムは同じでハンドルだけ長さを変えるという、やっつけ仕事です。差し込み角度が変えられるから無視しているのかもしれませんが、27インチハンドル用に設計されたリムでないことは明らかです。

さも「ILF方式」の上位モデルとして登場したような「Formula方式」の弓ですが、切り方や包装、値段は違っても、味はそんなに変わらないかもしれません。