2023受験用 千葉県公立高校受験ガイド

はじめに

2022年は受験ガイドを大幅に改訂しました。というのは、かまなびの公立高校受験の戦略を大幅に見直すことにしたからです。データをいろいろ分析すると、これまでのこうあるべきという受験の常識が壊れてきているように思えてなりません。思い込みを捨ててフラットな状態でもう一度、千葉県の公立高校入試について考えてみたいと思いました。

実際にかまなびの受験指導のやり方も2022年度から大きく変えて指導しています。今回はそのベースとなった資料をもとに順に説明していこうと思います。ここでしか見れないような受験情報のまとめとしてのガイド的な要素だけでなく、かまなびの小倉が考える新しい受験戦略をお伝えします。

ボリュームは約23,000文字、資料画像が約40枚ほどあって読み応えある内容になるようにしました。

目次

受験者数の推移をみていくのが何より大事

入試の回数が1回になって今年で2回入試が実施されました。2回実施されて感じたのは、入試の倍率が何より重要になったということです。

倍率からみると大きく3パターンに分けることができるのではないでしょうか。

①偏差値も高く倍率も高い高校

②偏差値は高いけどそこまで倍率は高くならない高校

③定員割れしている(しそうな)高校

③を受験する場合には、もはや塾で勉強する必要はなくなってきていて、公立入試が実質的な滑り止めになりつつあります。二次募集になる高校も非常に多く、さらには二次募集しても定員割れになっている高校も多いので、私立高校を押さえる必要も少なくなってきているように思います。特に今年は専門学科の定員割れが目立ちました。普通科で難易度を下げるのであれば専門学科という選択もありなのではと思っています。

①に関しては人気先行の高校には注意が必要です。進学実績などをみると、同じくらいの学力レベルの高校とあまり差がない、やや落ちるような状況でも倍率だけが高くなっているケースもあります。2022年度入試であれば2学区の小金高校がそれにあたります。

2学区は特に倍率が学力準・偏差値順にならない傾向があるので、人気具合と進学実績などを比較して志望校を決めていった方がいいと思います。進学実績に見合った倍率でなければ一回入試では割に合いません。学区トップ校であれば高倍率はやむを得ませんが、そうでない場合には冷静に志望校を決めていった方がいいでしょう。むしろ②偏差値は高いけどそこまで倍率は高くならない高校も候補に入れていきましょう。その辺りを過去の倍率推移で予測して志望校の候補に入れていって欲しいと思います。

というわけで学区ごとに受検者数と倍率推移をみていきましょう。

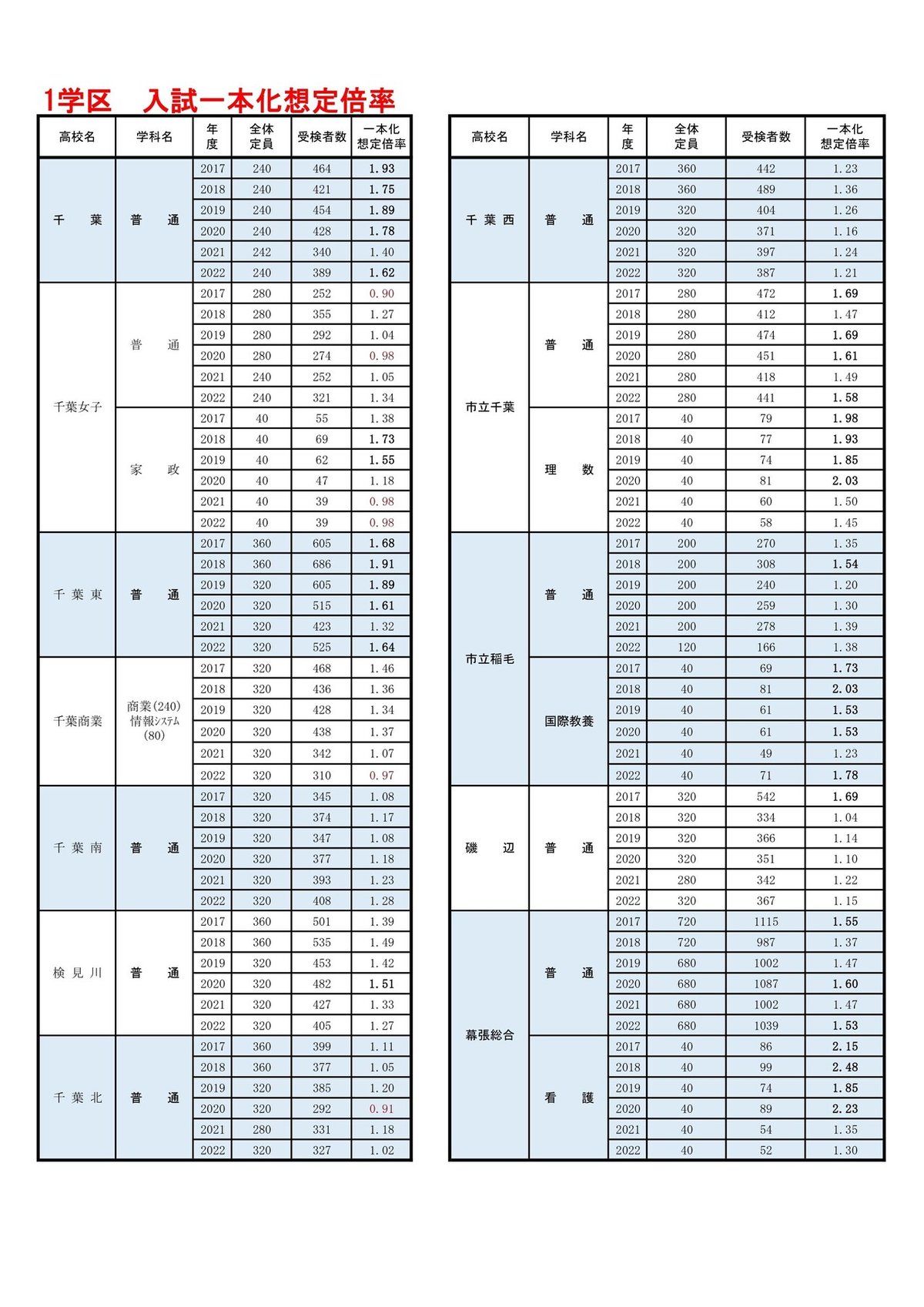

1学区倍率推移

1学区は定員割れ傾向の千葉女子が受験者数を大きく増やしています。制服が新しくなることで女子生徒の受験者が増えたからでしょうか。進学実績などをみると定員割れになる高校ではないので、適正な人数に戻ったとみていいと思います。千葉女子は家政学科が2年連続定員割れしていますが、女子生徒の将来の進学先に女子大や家政系が多いことを考えると、進学重視の千葉女子の家政学科は狙い目だと思います。

県立千葉と千葉東は受験者数を2021年より大きく増やしています。入試制度の変更から3回目の2023年も高倍率になりそうです。

千葉商業が入試制度変更から受験者数を2年連続減らしています。専門学科の人気低迷傾向がありますが、特徴のある高校ですから学校見学など積極的に参加してみるとよい穴場の高校だと思います。

千葉南は入試一本化して受験者数が増加傾向にあります。1学区で安全圏を受験する傾向になると受験者が集まりやすい学力ポジションにあるのだろうと推測できます。

検見川は受験者が減少傾向にあります。千葉南や千葉女子へ流れているのかもしれませんね。検見川は内申が圧縮される入試選抜制度なので、敬遠される傾向があるかもしれません。

千葉北はやや生徒集めに苦戦している印象を受けます。1学区は千葉北が実質的な滑り止めの公立高校になりそうです。同レベルの磯辺は定員割れにはならないくらいには受験者を集めているのとは対照的です。磯辺では350~360人くらいの受験者が集まるので相応校でも油断はできない高校です。

Vもぎの偏差値で同じくらいになっている幕張総合と千葉西では人気が分かれています。幕張総合は募集人数が720人→680人に減少してから、受験者数が毎年1000人を超えるようになっており難化傾向が続いています。対して千葉西は360人→320人に募集人数が減ったあたりから受験者数が減少傾向にあります。進学実績で見ると、後述しますが、幕張総合高校は合格実績・進学実績では数は多いのですが、生徒数が2倍いることを考えるとあまり良いとは言えない高校です。むしろ浪人になってしまう生徒の割合もかなり高いことを考えると、無理して幕張総合に進学するより千葉西を選択するのもありなのではと考えます。

市立千葉は変わらず人気が続いています。進学実績もあるので見合った人気で、今後市立稲毛が高校での募集をなくすことによって、幕張総合・千葉西との差が開いていきそうな印象も受けます。

1学区は、国公立や難関私立大学進学で考えるなら県千葉・千葉東・市立千葉となり、幕張総合・千葉西・検見川あたりの高校生は大学受験で逆転するのは難しくなるんじゃないかと思っています。理系なら県千葉・千葉東・市立千葉。文系私大受験で科目を絞って幕張総合・千葉西・検見川で逆転するようなイメージでしょうか。理系の進路を考えている場合には上位の3校になんとしても入っておくべきだと思っています。

2学区倍率推移

2学区は逆転現象が1学区以上に起きやすい受験学区になります。

受験者数の推移でみると

人気では県立船橋・小金・津田沼に受験生が集まりやすい構図になっています。進学実績でみると、県立船橋は仕方がないですが、前期後期制の時代より県立船橋は受験者が減っているので、以前より適正な倍率に収まったとみていいでしょう。その代わりに2022年は小金に受験者が大量に流れてたのかもしれませんね。異常な人気でした。小金志望の場合には、高倍率になることも想定して薬園台・船橋東・八千代・佐倉など他の高校もみておく必要がありそうです。

津田沼高校も小金高校同様、募集人数が360人→320人に減ったあたりから受験者数が増えています。女子の制服が新しくなったこともあるのでしょうか。ひと昔前よりも難易度が上がっています。しかも、1.60倍くらいの倍率になると受験者があまり動かないというのもポイントです。1.8倍超えたりすれば、受験者は大きく動くのですが、1.6倍くらいになると「このままいこう」と考える受験者が多くなり、あまり倍率が下がらないようです。このように受験者が多くなりやすい津田沼高校の受験を考えている場合には、他の同レベルの高校と比較して高倍率に見合っているかを検討することも重要になってきます。

船橋エリアでは、船橋芝山が受験者数を大きく戻しました。2021年入試が異常だったのかもしれないです。戻らなかったのは船橋啓明です。船橋啓明は12月時点では320人の募集に対して220人くらいの志望者しかいないようでした。人気薄ということがわかって受験生が集まったので、かろうじて募集定員に達しましたが、やはり人気低迷が続いています。船橋エリアは県立船橋以外は、あまり倍率が高くならない傾向があります。船橋東も倍率は1.5倍は超えそうもありません。あとは船橋芝山がギリギリ定員集めている状況で、それ以外は定員割れの危機にあり、あまり特徴を出せずに生徒が集まらず私立などに流れているエリアなのかもしれないですね。

松戸エリアも人気校とそれ以外に分かれています。小金以外ですと、松戸国際、市立松戸、県立松戸は定員割れにはなっていません。それ以外は定員割れになっているので、偏差値ランクよりも倍率に注意する必要があります。県立松戸や市立松戸は偏差値は高くありませんが、松戸六実を受験する以上に油断はできない高校になっています。

人気の松戸国際ですが、入試制度が変わったあたりから受験者数が減少傾向にあります。以前よりも入りやすくなってきています。国際科が若干人気がなくなってきているのと関係があるかもしれません。入りやすくなってきているのですから偏差値ランクに恐れることなく積極的にチャレンジ受験していきましょう。

市川エリアは国分高校が2022年に受験者数を大きく増やしました。2021年はかなり受験者数を減らして心配だったのですが、その反動でしょうか。その分、国府台や市川東の受験者が少し減少しています。この3校は後述しますが、進学実績だとやはり国府台との差があります。市川東・国分が相応校の受験生はもう少し頑張って国府台を目指しましょう。国府台は、それほど高倍率にはならない傾向があるので、思っているほど難関ではないと思います。

2022年の得点開示請求アンケート調査で国府台の得点は次のようになっています。真偽のほどは明らかではないですが、得点が低くても合格できているようです。

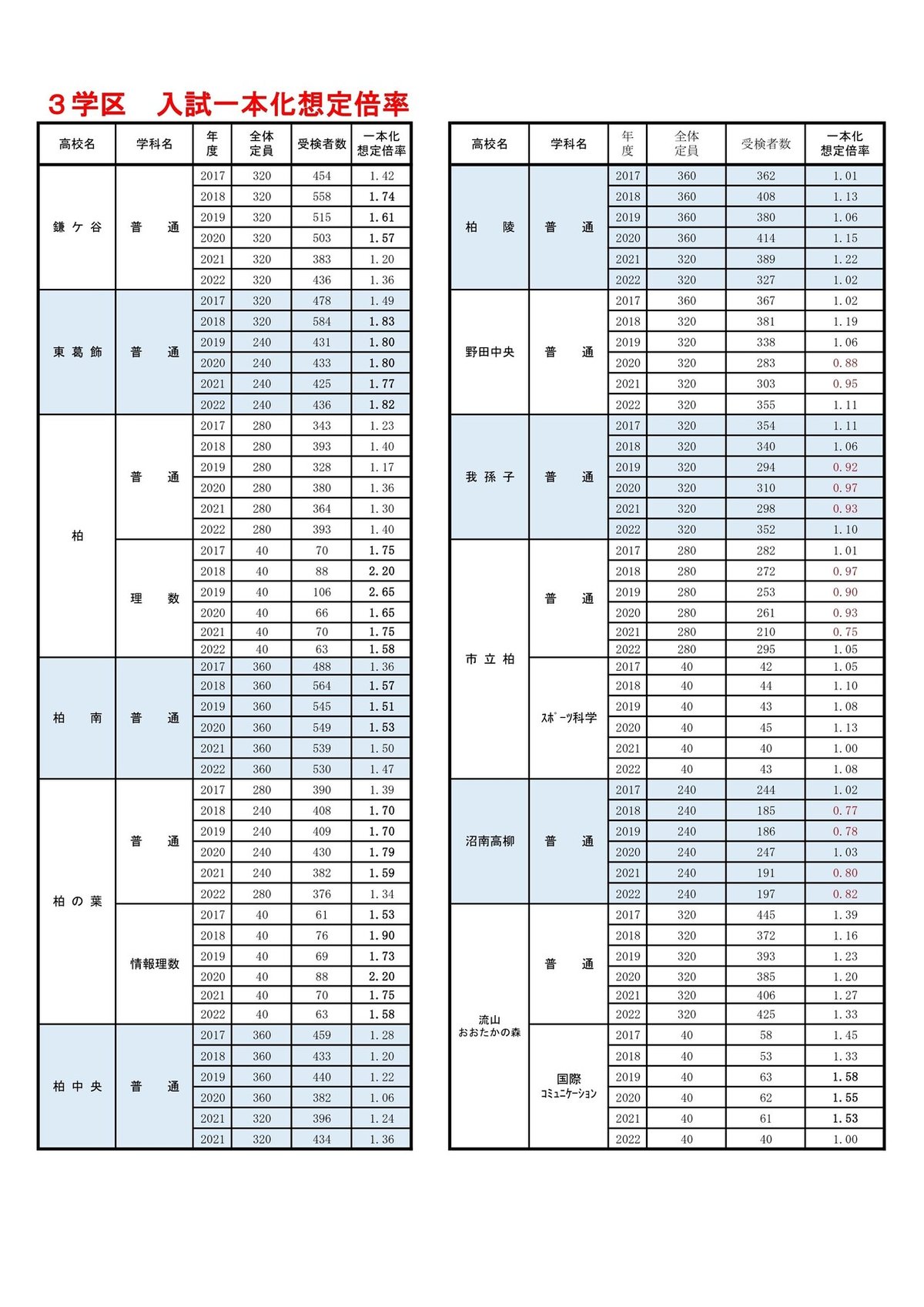

3学区倍率推移

3学区はトップの東葛飾が募集人数も少ないこと、同学区の県立柏高校との差が1.5ランクぐらい開いていることなどから、県立千葉や県立船橋より最終的に高倍率になりやすい傾向があります。今後も最終倍率では東葛飾>県立船橋というのは変わらないのだろうと思っています。

3学区2番手校の県立柏は受験者が増加傾向にあります。以前は鎌ケ谷の方が人気だったのですが、今は鎌ケ谷の受験者は減少傾向にあり、偏差値ランク順の倍率になってきています。鎌ケ谷高校は以前ほどの難しさはなくなってきています。その一方で、同ランクの柏南は安定した受験者数になっています。県立柏より受験者が多いので鎌ケ谷高校以上に注意が必要な学校です。

柏の葉高校は、2022年募集人数が240人→280人に増えたことで倍率は落ち着きましたが、受験者数が減っているわけではありません。募集人数が再び減るようなことがあれば、倍率は1.6倍近くなるので、県内でもトップ10に入る可能性があります。今後発表される募集人数に注意してください。

柏中央は、柏の葉に人気で負けていたのですが、入試制度が変わったあたりから受験者数が増加傾向にあります。前期後期制の頃に鎌ケ谷高校を受験していたような生徒が、1回の入試になって柏中央に流れている考えてもいいのかもしれないですね。以前よりも合格するのが難しくなってきそうなので要注意の高校です。

柏中央同様、今後警戒する必要があるのは流山おおたかの森高校です。安定した受験者数になっていて、偏差値ランクでは低くなっていますが油断できない高校です。同じくらいの難易度とされている3学区の我孫子高校は2022年は受験者を集めましたが最近の5年間でみると定員割れのおそれもでてきている高校の1つです。我孫子高校より流山おおたかの森は要注意です。流山市は人口増加率がかなり高いことでも有名ですから10年後にはもっと人気になっている可能性もあります。

その他の3学区の高校はほぼ全入の傾向にあります。3学区は偏差値50以上の高校はしっかりと準備をしないと入れない。流山おおたかの森高校でいずれ偏差値50以上になる可能性があるとみて例外扱いになります。

4学区の倍率推移

4学区ではトップ校の佐倉高校が倍率が高めです。とはいえ入試制度の変わった2020年からやや受験者が減ってきています。以前よりも競争が緩やかになっているので、勉強頑張った子にとっては入りやすい入試になってきています。

2番手の成田国際は2022年に受験者数を大きく増やしました。来年もその傾向が続くのかまだわかりませんが、倍率によってはかなり入りやすくなるときもある高校です。とくに国際科の方が、2021年から受験者がかなり減ってきています。2学区の松戸国際、市立松戸、3学区の流山おおたかの森高校も国際系学科の受験者が減少傾向にあるのが気になります。コロナの影響で留学しづらくなってきているからなのでしょうか。ただ留学という点を除けば、大学受験で英語は必ずできるようにしないといけない科目になります。むしろ国際系学科を穴場として積極的に受験するのもありではないでしょうか。英語に苦手意識のある生徒ほど進学すると良いと思いますよ。

その他、4学区で受験者を大きく増やしたのは四街道です。2021年は大きく受験者を減らしたのですが、たまたま減っただけなのかもしれません。5年間で見ると2022年並みの受験者を集めているので、油断はできないでしょう。同ランクの印旛明誠が2年連続で全入になっているのとは対照的です。地理的な問題での生徒の集めやすさも影響しているのだと思います。

四街道北も募集人数が2022年に増えましたが受験者数をそれに合わせて増やしています。四街道エリアは偏差値ランクで油断してはいけないのかもしれませんね。

佐倉エリアで特徴のある佐倉東は受験者が減ってきているのが気になります。調理師免許を取得できる調理国際科が数年前は人気だったんですが、コロナの影響もあってか受験者数を減らしています。

5学区以降の倍率推移

5学区以降は全体的に受験者数が減少しています。2022年に受験者数をしっかりと集めることができているのは9学区トップ校の木更津と7学区トップ校の長生の2校のみです。この2校以外はほぼ全入の流れになってきています。むしろ5学区以降の高校は将来の進路で大学受験を意識できる高校か、それ以外かで考えていけばいいのだと思います。入りやすさで考えてしまうと入ること自体は難しくないので、カリキュラムで大学受験向きかそうではないかでミスマッチをなくすように進路を選択していきましょう。

倍率推移まとめ

受験者が増加傾向にあるか、減少傾向にあるかをデータをもとにみてきました。推移をみると穴場の高校が見えてきたり、偏差値のみで判断するのは危ない高校もあります。志願変更しやすい高校が近隣にあるかどうか、人口の増加率など地理的な面で人気校とそうでない高校とに分かれてきているともみることができます。数年間の受験者数の推移をみながら、最終倍率を予測しつつ、進学実績との兼ね合いから候補をあげていくとよいと思います。

選抜方法の比較

2022年入試の選抜方法を比較していきます。

ただし、選抜方法の違いといっても定員割れになってしまっている(なりそう)な高校の場合、ほとんど意味をなさない状態になっています。以前は定員割れを起こしていている高校でも前期選抜では落とされることがあったのですが、現在定員割れを起こしている高校については、ほぼ全員入れてしまうの選抜方法を知ることがあまり重要ではなくなってしまいました。今後は人気校のみ選抜方法の違いを知っておくことが必要になります。

なお、来年度の2023年入試は変更になる可能性があるのでご注意ください(高校から発表されたら更新する予定です)。

1学区選抜方法

選抜方法は、基本的に難関校になればなるほど入試の得点の比率が高くなる傾向にあります。内申点が圧縮されて半分になったり、調査書加点がなくなってきます。検定なども加点されない傾向にあります。

1学区で中堅校ながら上位校のように内申点を圧縮していた検見川高校は2023年入試より標準型の選抜へ戻りました。これによって中堅校は全て内申点はそのまま扱われます。

市立稲毛も面接30点、調査書加点30点と、難関校の中でも加点の大きい高校です。ただ市立稲毛高校は高校入試がなくなる予定になっているので、1学区では、学力上位高校は入試当日の得点勝負、中堅以下の高校は中学校生活全体を評価するという傾向が強まってきそうです。

幕張総合は、定員の20%を部活動での自己表現で最大100点、調査書加点も50点つけることができるようになっています。合計で最大150点ですから、合否ラインギリギリでは部活実績のある受験生で自己表現で出願する方が有利になりそうです。千葉県の高校入試制度改革の引き金にもなったメディアでも報じられた幕張総合高校の不公平な入試が、事前に採点方法を公表する形で公平に実施されているということになっています。純粋に勉強のみで入るつもりの場合には募集定員の上位80%以内に入る必要があります。募集定員が680人で受験者が約1000人ですから、その中で544位以内に入れるようにしないと逆転されてしまう可能性があるので注意が必要です。ギリギリのチャレンジ受験になりそう場合には、同学区の千葉西や検見川に回った方がいいかもしれません。ちなみに後述しますが、幕張総合高校の進学実績は人数の割にあまりよくなく、むしろ浪人比率が他の高校よりも高いことは知っておいた方がいいと思います。

2022年入試では、県立千葉高校で、作文が廃止され千葉県の作成した「思考力を問う問題」が出題されました。配点は100点満点になり、学力勝負で決まる比率が高まってきています。実際に、5教科の学力検査の得点が伸び悩んだ受験生が逆転する現象が起きています。特に2022年のように、高得点が出づらい5教科の入試になったときや、極端に簡単になったときには「思考力を問う問題」が合否を分ける可能性もあるので注意が必要です。

2023年入試では千葉東高校も県立千葉高校と同様に思考力を問う問題を採用することになりました。これによって1学区の受検者で思考力を問う問題を回避したい場合には、2学区の県立船橋や佐倉高校へと流れる動きも出てきそうです。

具体的には、千葉東高校と県立船橋、佐倉の受検者数に影響が出る可能性があるので受検者数の動きに注目したいです。

●内申が低い

→思考力を問う問題があるので内申差はほとんど影響しない

→千葉東をセレクト

●内申が高い

→思考力を問う問題を回避したい

→県立船橋、佐倉をセレクト

2学区選抜方法

第2学区は、県立船橋高校が2021年から面接→作文に変更になりました。作文の出題は、2021年「感動した瞬間」、2022年「多様性を認める社会」になっています。2021年は面接を作文に置き換えたようなお題、2022年は社会的な背景を意識した少し差がつきそうなお題になっています。

作文対策はこちらに書いていますので参照してみてください。

小金高校は内申が半分に圧縮に変更となりました。小金高校も学校設定検査は作文ですから、県立船橋高校と選抜基準が同じになりました。後述しますが、薬園台高校の進学実績が悪くなってきていることや校舎の改修工事の影響もあるので、県立船橋高校の受け皿のポジションが小金高校に変わりつつあります。実際に、近年の倍率でも小金高校の方が倍率が高いので、近いうちに偏差値ランキングが逆転しているかもしれません。

薬園台高校は、内申点は圧縮されず、調査書の加点もあって、面接が実施されるノーマルな選抜方法です。後述しますが、若干進学実績が落ちてきていることや、校舎の改修工事の影響もあるのか、県立船橋や小金高校のような高倍率にはなっていません。選抜方法だけをみるとノーマルな選抜方法になるので受験しやすい高校だといえます。

船橋東は2023年から特徴的だった内申点2倍が終了となりました。内申点で回避していた組も受検しやすくなるので倍率にも影響しそうです。

続いて、船橋東高校と同ランクの八千代高校。この学校は集団討論を採用しているところに特徴があります。また調査書の加点も50点とかなり高めです。倍率もそれほど高くなならないので受験しやすい高校かもしれません。ただ進学実績を船橋東高校と比べるとあまりよくない印象を受けます。体育科も併設されているので、学校全体としてやや部活動中心になってしまっているのかもしれません。

津田沼高校は、自己表現の配点が大幅にダウンしました。また、音楽による自己表現がなくなったので、受験生同士の差はあまりつかなくなることが予想されます。また、前述のように定員減になった年から受験者数が増えている状況が続いています。制服が変更になったことで女子生徒の人気も上がっています。津田沼志望の場合には、より入試での得点力が必要とされます。偏差値ランクもそのうち上がってくるのではないでしょうか。

松戸国際高校は中堅校に珍しく調査書加点がない高校で入試での得点力が要求される選抜方法です。以前より受験者数は減ってきてはいますが、入試で一発逆転を狙える選抜方法なので、内申点が低くても諦めずにチャレンジしてください。

市川東高校は、調査書加点の内訳が細かく決められているので不公平が少ない選抜方法です。該当する加点項目が多い人にはオススメとなります。部長・部活動3年間継続・検定・生徒会役員全て揃うと20点近く加点されることが事前にわかるので、非常に出願しやすくなります。

3学区選抜方法

3学区ではトップの東葛飾高校が内申圧縮になります。2023年から思考力を問う問題も採用されています。2学区トップ校の県立船橋高校との大きな違いになりそうです。受験者の移動に注目したいと思っています。

県立柏高校は2022年度入試から面接が作文に変更になりました。配点は10点です。2022年第一回目の作文のテーマは「柏高校は『学力・学習への意欲』『リーダーシップ』『探求し伝える力』を伸ばすことを目標としています。あなたはこの中のどれを伸ばしたいと考えますか。またその理由は何ですか。」でした。これを見た感じでは面接を作文に置き換えたようなテーマでした。コロナの影響で面接を避けての作文変更とみてよいかもしれません。

柏南高校は2021年から学校設定検査が作文へと変更となっています。テーマをみると「感動した経験を学ぶという言葉を使って書く」「自分と異なる考え方を持つ人と何かに取り組んだ経験を生かすという言葉を使って書く」という経験と必須ワードを絡めた出題になっています。

両校とも中学校での経験を踏まえつつ社会的な関心があることを示し、高校で頑張りたいこと将来的な進路と絡められれば高得点を狙えると思います。作文の対策記事がありますので、そちらを参照してみて下さい。

柏南高校と同難易度とされている鎌ケ谷高校は作文→口頭による自己表現に変更になっています。それ以外の両校の選抜方法はほぼ同じです。また後述する進学実績も同じような感じです。前述のように受験者数は柏南が鎌ケ谷よりも多く人気になりやすい傾向があります。

3学区で高倍率常連校になっている柏の葉高校は、調査書の加点が大幅にダウンしました。学力重視寄りに生徒を集めたい高校側の意向が読み取れます。後述のように進学実績がまだまだの高校なので今後生徒の学力レベルが上がってくるかもしれません。

前述のように柏中央が入試制度が変わってから受験者数が増加傾向にあります。選抜方法では、柏中央より学力上位にある鎌ケ谷や柏南よりも加点幅が低めになっていて、入試得点の比率が高めです。2学区の松戸国際もそうですが、中堅校の中では部活実績がない場合などに受験しやすい選抜になっています。

流山おおたかの森高校は、調査書加点が大幅にダウンしました。今後は柏の葉高校同様、学力重視寄りに生徒を集めたいのかもしれません。同ランクに位置付けている我孫子高校はスポーツ寄りで自己表現が70点ですから、流山おおたかの森高校は部活をやる意思のあまりない受験生たちが集まるかもしれません。前述のように、おおたかの森は受験者が増加傾向にあるので、徐々に進学重視の高校になることが予想できます。

4学区選抜方法

第4学区は佐倉高校も内申圧縮になり1〜4学区トップ校は全て内申圧縮となりました。他のトップ校との差は面接の点が高い(30点満点)ことでしょうか。部活動にも力を入れている名残から面接点が高いのかもしれません。部活実績があって、学力が高い生徒向けの選抜方法だと思います。文武両道でやれる器用な子は選択してみてください。

成田国際は、中堅校では珍しく部活動での自己表現があります。自己表現で実技で出願する場合には、事前に高校の部活動に参加するなどしておくとより有利になります。中学の部活の顧問の先生に相談しましょう。

四街道は、4学区では定員割れにならない程度に受験者数を一定数集められている高校なので選抜方法が重要になります。選抜方法は、2段階方式になり、1段階目で募集定員の80%は学力重視で選抜しますが、2段階目で残りの20%の募集定員は部活動の自己表現や面接の得点が5倍になります。つまりギリギリのチャレンジ受験の場合には、部活動実績や事前に高校への部活動参加をしている場合が有利になります。成田国際同様、中学の部活の顧問の先生に相談して高校の部活動に参加するなどしてみて下さい。

4学区はこの3校以外は、定員割れ、もしくはその傾向があります。ですから選抜方法は重要ではなくなってくるので、印旛明誠のように大学進学寄りの高校かどうかで受験するかどうかを決めていくと良いと思います。

5学区~9学区選抜方法

2022年度入試で木更津高校が面接から作文へ変更になりました。配点は10点です。2022年度入試では、「中学校生活の中で自分で課題をみつけ解決した経験を具体的に書きなさい」というテーマでした。中学校での経験と高校生活やそれ以降の進路で生かしていくストーリーで書けるようにいろいろなテーマで準備しておくとよいと思います。この点については別記事で詳しく書いているので参考にしてください。

5学区以降の学力上位高校の選抜基準では2023年から二段階選抜をとる高校が増えました。佐原高校は合否ライン付近で内申が1.1倍、木更津高校、成東高校は入試の得点が1.5倍で計算されます。特に得点の1.5倍(500点満点→750点満点)は逆転合格に大きく影響しそうなので注意が必要です。しかも2段階目の選抜では、普通科第一志望の生徒でも理数科を第二志望にできることになり、普通科不合格でも理数科での合格が可能になりました。

これは5学区以降の理数科の定員割れや低倍率入試が続いていることが影響しています。理数科では、高度な内容を高校でやることになっているものの、入試で全員合格となってしまうとミスマッチが起こる可能性がありますからね。

例えば、こんな入試になった場合です。(2022年木更津高校)

例)

普通科

280人募集423人受検(1.51倍)

不合格143人

理数科

40人募集38人受検(0.95倍)

不合格0人

標準的な選抜だったら、理数科は定員割れしているので入試で何点だったとしても全員合格になります。一方で同じ高校である普通科は143人も不合格が出てしまいます。

このような場合に、理数科で全員合格させてしまうよりも、普通科不合格でも学力面でより優秀な生徒を取りたいという高校側の意向はわかる気がします。理数科で理数科目できない生徒が入学してしまうと、その後の授業の進行などに影響が出てしまいますからね。

実際に2022年の木更津高校では、理数科の生徒を定員割れしていたのにも関わらず不合格にして、残りの理数科の合格者を普通科の不合格者の中から決めていました。結局のところ、合否ラインギリギリのところでは、高校側が誰を取るかを決められるっていうことなんですね。ただその選抜方法が不透明だと問題があるので2023年からは基準を明確にしてやりましょうということなんでしょう。

この変更によって、木更津高校や成東高校では理数科が定員割れや低倍率のときだからといって簡単に合格できるということがなくなりました。難易度は普通科に合格できるくらいの学力がないと危ないということになりそうです。

例えば前述の例であれば、

普通科280人募集423人受検

不合格143人→理数科の選抜に回る

理数科

40人募集38人受検

38人×0.8=約30人は理数科受検者だけで選抜

理数科残りの枠10人は、普通科の不合格者143人、専門学科第1段階の選抜で漏れた8人の合計151人で争うということになります。

理数科の第1段階で漏れた生徒は、急に倍率が跳ね上がる感じになりますからかなり入るのが難しくなりそうです。

結論的には、理数科志望者は、理数科に40人中30位以内で入るか、普通科でも合格できるような得点力をつけるかしないといけないので低倍率でも油断が全くできなくなってきます。

この5学区以降の理数科と普通科の選抜については、他の学区の低倍率傾向の理数科設置の高校でも広まってくる可能性がありますから今後も選抜基準の変更には注意が必要です。4学区佐倉高校、3学区県立柏高校、2学区県立船橋高校などは今後ありうるかもしれません。

ところで、今後5学区以降は定員割れになる学校が多いかもしれません。そのため入試の選抜方法は重要ではなくなってきます。特に5学区以降は、学力上位の高校でも定員割れをして入りやすくなるので、高校とのミスマッチが起きやすくなります。大学進学重視の高校かそうでないかで高校で学ぶ内容が大きく異なるので注意するようにして下さい。

また5学区以降は、学力上位校でも二次募集が行われる可能性があり得ます。ですから二次募集の配点なども併せてチェックしておくのもよいと思います。例えば、長生高校では二次募集の配点が内申点で決まる割合が大きいので、内申点が高ければ二次募集は突破しやすくなります。

高校の進路実績

ここからは、大学進学という視点で高校を比べてみていきます。

トップ校は進学実績が良いのはわかっていることなので、ここではあまり扱っていません。2番手以降の学校を比較して穴場の高校を探していきます。

トップ校の進路実績や2022国公立大学進学率まとめ

#県立千葉高校

— 千葉県高校受験情報 (@kamanavi) August 13, 2021

3分の1の生徒が国公立大学に進学する。学びを深め、日本•世界で活躍するリーダーへ。

2022年入試では2日目の学校設定検査が実施され、県が作成する思考力を問う問題が千葉県で初めて導入される🤔

✳︎画像は入学案内パンフレットより抜粋 pic.twitter.com/ZCy1PSWkmF

#県立船橋 #県船

— 千葉県高校受験情報 (@kamanavi) December 8, 2021

国公立進学者が半数占める進学校。スーパーサイエンススクールにも認定されており、理系の指導も手厚い。部活動加入率も高く勉強以外の活動も盛ん。 pic.twitter.com/8mKMg0jbHM

#東葛飾高校

— 千葉県高校受験情報 (@kamanavi) December 5, 2021

1年生の5月に分かれる県内唯一設置されている「医歯薬コース」。医療系を目指す人は第一関門として狙っていきたい。その他、国公立大学への進学率も高い。

✳︎資料は2021年の入学者案内より抜粋。 pic.twitter.com/mRabfyHI5r

最新の国公立進学データもまとめておきます。データは現役合格を加味して、合格者数の85%でみています。中学がある高校は緑字、理数科が併設されている高校はオレンジ色になっています。なおデータが公表されていない公立高校はここに含まれていません。

国公立進学だと県立千葉、県立船橋が少し抜けています。そこに東葛、佐倉、千葉東が続きます。

市立千葉高校は2022年の千葉大合格者数が多かったのが特徴的でした。

千葉県でも都市部から離れたエリアにある公立高校は偏差値に関係なく国公立進学者が一定数います。近隣の高校に通っているだけなので、高校の偏差値ランキングで計れないところがあります。

市立稲毛高校は、完全中高一貫になるので、進学率では中等部からの方に手ごたえを感じているのかもしれませんね。県内の公立中高一貫校の数自体が少ないので、地頭の良い小学生を早い時期に囲い込んで、大学受験に備えた方が進学実績を作りやすいということでしょうか。

幕張総合高校は合格者数は一定数いるものの、卒業生数が多いので割合で考えるとあまり高くないので注意が必要です。

国公立進学を考える場合には、千葉県の都市部の場合、Vもぎ偏差値で60以上の高校に入っていないと現役での国公立進学は難しくなりそうです。それが結果的に難しい場合には、科目を絞って私大受験で勝負するのが基本かもしれません。

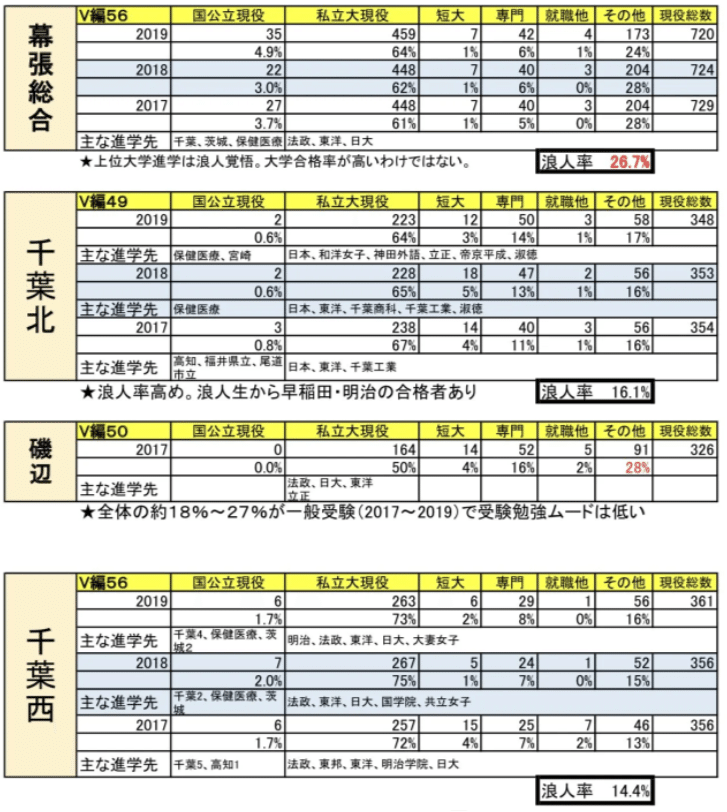

★1学区の公立高校の進路

大学進学でみると、1学区は千葉東、市立千葉、市立稲毛の3校でしょうか。この3校であれば、一般受験で都内の人気の私立大学、国公立大学も射程圏に入ってきます。

今後市立稲毛は高校受験がなくなるので、1学区で県立千葉以外の公立高校で、都内の難関の大学受験でも現役で普通に戦えるのは千葉東と市立千葉の2校になってきそうです。

#千葉東高校

— 千葉県高校受験情報 (@kamanavi) August 15, 2021

現役で国公立へ進学する人が100名を超える(卒業生のうち30%以上が国公立へ)。千葉大合格者は千葉県ナンバーワンの実績を誇る。3年までは文理別れずバランスよく学び国公立向きのカリキュラム。

✳︎画像は入学案内パンフレットより抜粋 pic.twitter.com/I6Xlam1JOd

#市立千葉高校 #市立千葉

— 千葉県高校受験情報 (@kamanavi) January 1, 2022

普通科と理数科が設置されている進学校。国公立大学・難関私立大学の進学実績も高い。希望の大学の進路を叶えるならオススメしたい高校。

✳︎資料は入学案内より抜粋 pic.twitter.com/wKw34zumWf

この2校以外となると、一般受験で大学受験となったときに、かなり厳しくなってくるというのは以下のデータをみると明らかです。

例えば、幕張総合高校になると、難関私大、国公立になると浪人比率がかなり高くなっています。他の高校でも現役で難関大学を受験して結果を出せるのはごく一部の高校生に限られてきます。

#幕張総合 #幕総

— 千葉県高校受験情報 (@kamanavi) December 10, 2021

県内最大規模の公立高校。毎年1000人以上が受検する人気校。部活動も強く盛ん。とはいえ進学実績は進学未定(浪人)が毎年20%100人以上いるのは気になるところ。進学重視の総合学科になってこれから進学実績がついてくるのかに注目したい。

✳︎資料は親子進路応援センターより pic.twitter.com/H2Hg48Hq6K

#磯辺高校 1学区

— 千葉県高校受験情報 (@kamanavi) August 11, 2021

大学進学は60%ほど、ボリュームゾーンの大学は、近所の神田外語、日大、淑徳大、千葉工業大、千葉商科大。専門学校へは20〜30%ほどが進学する。

✳︎画像は入学案内パンフレットから抜粋 pic.twitter.com/tnKZ9WYWVQ

#千葉西

— 千葉県高校受験情報 (@kamanavi) August 17, 2021

現役での進路決定率は90%弱。一般受験者の割合も高い。ボリュームゾーンは法政、東洋、日大。学力上位層は明治大学の合格者が多い。私大文系進路向きな高校か。

✳︎画像は入学案内パンフレットより抜粋 pic.twitter.com/rDFtVOG2Dw

中堅クラスで浪人比率が低いのが千葉女子高校です。女子大への進学を中心に進路の幅が広い伝統校で中堅クラスの公立高校ではオススメの高校になります。

#千葉女子

— 千葉県高校受験情報 (@kamanavi) August 9, 2021

現役進路決定率90%超えで、さまざまな進路に対応していることが窺える学校。国立から私大MARCHレベル、女子大まで幅広く進学している。

普通科の学習内容プラスして【教員基礎コース】を選択できる。家政科の大学進学率も高い。制服が新デザインになる予定。

✳︎千葉女子入学案内より抜粋 pic.twitter.com/EsP1Ys2ABu

#検見川高校

— 千葉県高校受験情報 (@kamanavi) August 12, 2021

約80%以上が大学進学。ボリュームゾーンの進路は日大、東洋大。学力上位勢はマーチレベルの大学へ

✳︎資料は入学案内パンフレットより抜粋 pic.twitter.com/l8VRBr6AM2

1学区の高校の進路をみてみました。いわゆるMARCHクラスの大学(明治、青山、立教、中央、法政など)都内の人気大学や国公立大学に進む場合には、トップ校以外では千葉東、市立千葉、市立稲毛の3校にできるだけ所属していないと現役ではかなり厳しそうです(今後は高校受験で市立稲毛がなくなるので2校に絞られてきます)。

その3校に入らずに大学進学を一般受験していこうと考えている人は、高校1年生からしっかり積み上げながら学習して欲しいと思います。

なんとなく高校に通って、定期テスト前に勉強しているだけでは、その先の進路で行き詰ってしまう可能性が高いからです。

例えば、「英検を高校2年のうちに2級を合格する」など具体的な目標を立てて学校以外でも積極的に学習するようにしていきましょう。

★2学区〜4学区の進学校の進路

1学区以外のトップ校を除いた進学校をここからみていきます。並べてみると、実績で目立つのが船橋東高校です。国公立大学への進学率が高いことがわかります。偏差値ランク順では薬園台や小金高校の方が上位になっていますが、進学実績で見ると船橋東高校の方が上になっていて逆転現象が起こっています。特に小金高校は入学時点での倍率が高いので、ハイリスクでローリターンであると言えそうです。

#船橋東 #ふなひが

— 千葉県高校受験情報 (@kamanavi) December 9, 2021

難関大学に約40%の生徒が進学する。マーチレベル〜国公立大学への進学を希望する生徒に向く。課外補習も充実して1年〜2年のうちから学校が引っ張っていく体制がとられている模様。

✳︎画像は入学案内などより抜粋 pic.twitter.com/B1nnmeiDQp

#薬園台高校 #薬園台

— 千葉県高校受験情報 (@kamanavi) January 2, 2022

国公立大学に10%ほど進学する2学区の進学校。ただ浪人比率は若干高めなので現役で国公立大学進学したい場合には、マイペースで勉強していると間に合わないことも。早めに動き出していくつもりで入学したい。

✳︎資料は入学案内より抜粋 pic.twitter.com/8rO71c5OFq

#小金高校

— 千葉県高校受験情報 (@kamanavi) August 8, 2021

各自の進路に対応した4種類の系列に分かれて授業を選択していく進学重視の総合学科。令和2年の現役進学率88.8%。

✳︎2021年の小金高校パンフレットより

【4種類の系列】

1人文社会系列

2文理学際系列

3数理科学系列

4医薬医療系列 pic.twitter.com/ALiJicPtVT

船橋東高校と偏差値が変わらない八千代高校は、浪人比率が高いのが気になります。進学という面では船橋東高校を選択した方が良さそうです。

#八千代高校

— 千葉県高校受験情報 (@kamanavi) December 29, 2021

普通科、体育科、家政科の3学科がある珍しい公立高校。その分、普通科の生徒数は少ないものの明治、法政、立教などマーチレベルの大学進学にも実績がある。

✳︎資料は学校配布の入学案内より pic.twitter.com/BXkSWup7ZI

県立柏高校は3学区で2番手校ですが、倍率が緩やかなのが特徴です。進学実績で言えば、小金や薬園台とも大きく変わらないですし、理数科があるので理系科目の先生も充実しています。理系進学者にはオススメの穴場の高校です。

#県立柏高校

— 千葉県高校受験情報 (@kamanavi) December 5, 2021

理数科もあることや、科学的探究に力を入れる同校は、理系進学に強い高校。難関私大・国公立理系進学者にオススメ! pic.twitter.com/b45QMa6KLq

成田国際は4学区の2番手校ですが、進学実績では並べた高校の中では物足りない感じがします。特に国際科が併設されている高校なので、理系の進学になった場合には苦戦しそうです。もう少し頑張って学区トップの佐倉高校に入るようにした方が将来の選択肢が広がりそうです。

#佐倉高校

— 千葉県高校受験情報 (@kamanavi) January 2, 2022

国公立大学への進学率が高い4学区の進学校。普通科・理数科の2学科。スーパーサイエンスハイスクールにも認定されている。部活動にもほとんどの生徒が所属して活発な生徒が多い。

✳︎資料は入学案内より抜粋 pic.twitter.com/xbP4qBTxwy

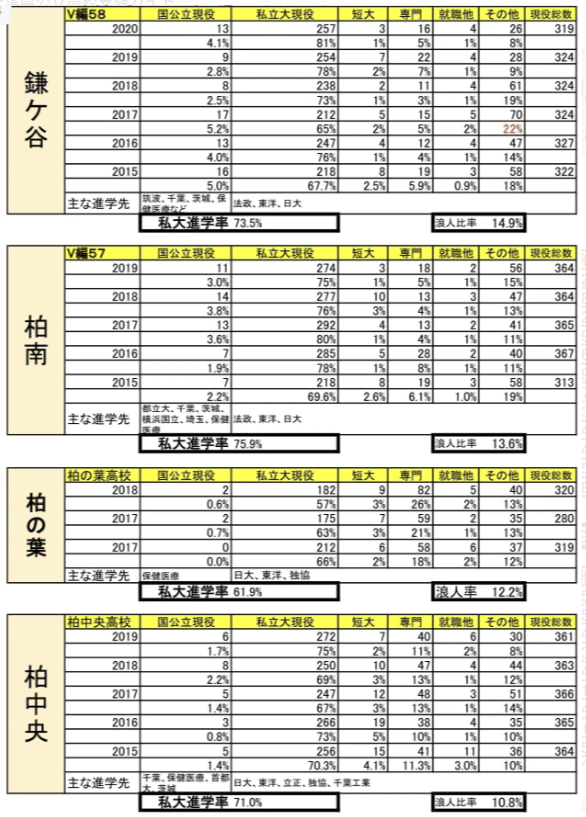

★3学区の人気校の進路

3学区の人気校の進路ですが、国公立進学はかなり厳しくなり、私立大学への進学者がほとんどになります。

鎌ケ谷高校や柏南高校はほとんど進学実績は変わりません。この両校の上位の生徒であれば、MARCH以上の難関私立大学にひっかかるか、浪人かというところでしょうか。学内での成績が悪いまま過ごしてしまうと、進路に行き詰りそうな雰囲気もあるので、気を抜かずに勉強していってほしいと思います。柏の葉や柏中央への進学の場合には、鎌ケ谷、柏南以上に大学受験は厳しくなるのは言うまでもありません。

#鎌ケ谷高校 #鎌ヶ谷高校

— 千葉県高校受験情報 (@kamanavi) December 11, 2021

女子生徒の比率が高い。大学進学は学力上位層であればマーチレベルの難関私大、国公立も狙えそう。ボリュームゾーンは日大や東洋や女子大。 pic.twitter.com/IeOpKO6j32

#柏南高校

— 千葉県高校受験情報 (@kamanavi) August 10, 2021

令和3年は国公立現役合格者も増加。柏エリアで大学進学を考えてるなら候補に上がってくる高校

✳︎資料は2021年の入学案内パンフレットより抜粋 pic.twitter.com/h7jC6ZkRhH

#柏中央

— 千葉県高校受験情報 (@kamanavi) December 14, 2021

大学進学は約75%と進学率は高い。ボリュームゾーンは日大、東洋、立正大、獨協大、東京電機大など。その他難関私大は浪人になる可能性も。入学後も気を抜かず勉強していきたい。 pic.twitter.com/PaX5aqvLlo

#柏の葉高校 #柏の葉

— 千葉県高校受験情報 (@kamanavi) December 13, 2021

大学進学率は60%ほどで、受験への意識はあまり高くなさそう。入学時の人気は高いものの進学実績はまずまず。今後入る生徒のレベルが上がってきそうなので実績はこれから上がってくるか。情報理数科が特徴あるのでAO入試など自己アピールして大学進学にはつなげやすそう。 pic.twitter.com/oCbO2unkfp

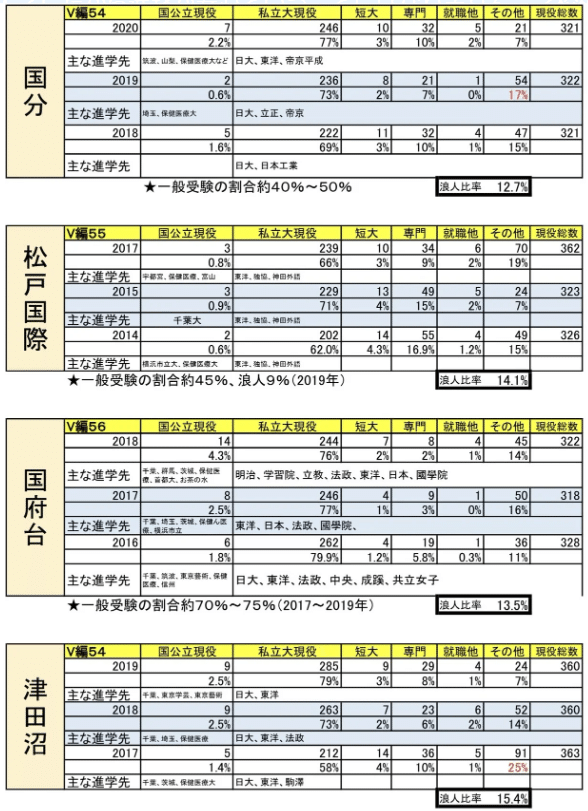

★市川・松戸・習志野の人気校の進路

このエリアでは、国府台高校の実績が抜けています。偏差値ランク順ではありますが、国府台より高校受験での難易度を下げてしまうと、大学受験を一般受験するのが難しくなってくるのがデータから読み取ることができました。

#国府台高校

— 千葉県高校受験情報 (@kamanavi) December 17, 2021

マーチレベルの難関私大や国公立大学への進学が20%と市川エリアの公立ではトップの実績をもつ。一般受験者の割合も高く進学意識が全体的に高めの高校。 pic.twitter.com/IDlznuvhYD

国分、松戸国際、津田沼は高校受験では人気になりやすい高校ではありますが、入学したから進路が安心ということにはなりません。学校外での計画的な学習が必要になってきます。

#国分高校

— 千葉県高校受験情報 (@kamanavi) December 30, 2021

80%以上の生徒が大学進学(一般入試は約60%)で進学意識は高め。進学先ボーリュームゾーンは、日大、東洋、駒澤、成蹊、武蔵野、獨協、千葉工大など。学力上位層はマーチレベルにも進学。

✳︎資料は入学案内パンフレットより抜粋 pic.twitter.com/gMse2y6h2S

#松戸国際 #松国

— 千葉県高校受験情報 (@kamanavi) December 23, 2021

国際科が設置されている関係で、女子比率がかなり高く、進学先は文系私大が多い。進学先のボリュームゾーンは獨協大や法政大。高校入試の人気は高い。英語寄りに学習したい方向けの学校。 pic.twitter.com/NUZ8sLdHOf

#津田沼高校

— 千葉県高校受験情報 (@kamanavi) January 1, 2022

県内唯一音楽コースが設置されていて、音大など進路にも対応する。音楽コース選択しなくても音楽の専門科目を選択可能。大学進学は約70%。合格者、進学者のボリュームが大きいのは日本大学。制服が新しくなったので女子生徒の増加が予想される人気上昇校

✳︎資料は入学案内より抜粋 pic.twitter.com/pDo1CV9HGE

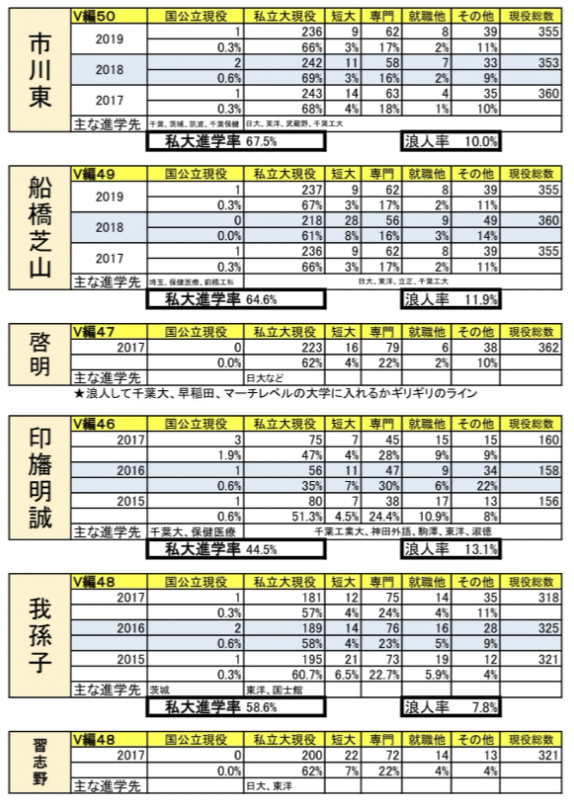

★2学区〜4学区の偏差値50以下の高校の進路

高校受験での偏差値が50以下になってくると、かなり大学受験では厳しくなってきます。前述の倍率では高校入学は難しくないのですが、その後の大学受験を考えると不安が残ります。このクラスの高校の場合、指定校推薦だったり総合型入試(AO入試)、その他推薦入試で大学受験する生徒の割合がかなり多くなってきます。

実際に高校のHPでも、現役生の進学先が公表されていないことも多く、かなり苦戦していることが推測できます。浪人して難関私大に入れるかどうかというところでしょうか。

たとえ浪人したとして、必ずしも希望の大学に入れるわけではないのが悩みどころです(10%ほど浪人しています)。

#市川東高校 #市川東

— 千葉県高校受験情報 (@kamanavi) December 12, 2021

理系・文系・英語の3コース体制で文系希望者が多い。大学進学は60%〜70%。女子比率も高い。受験では理系で千葉工大、日大、文系で武蔵野大、東洋あたりの合格者が多め。

✳︎資料は入学案内より抜粋 pic.twitter.com/tEWS179CdP

#流山おおたかの森高校

— 千葉県高校受験情報 (@kamanavi) December 15, 2021

千葉県内初の国際コミュニケーション学部がある公立高校。女子比率高く英語寄りの学習をしたい生徒に向く。進路は、大学進学50%、専門学校25%ほど。大学受験での実績は、まだまだこれからという学校。人気は高い高校なので、学力層が上がってくれば徐々に進学実績も出てきそう。 pic.twitter.com/RkfzeDFKyw

このクラスの高校で大学受験を考えると、千葉日本大学第一・東洋大牛久などの付属高校を単願で受験した方が、無難かもしれません。日本大学は千葉県に理系のキャンパスが多く、千葉県在住の理系進学希望の受験生が受験する大学です。東洋大学も千葉県から通いやすいこともあり、千葉県に在住の文系進学希望の受験生がたくさん受験する傾向があります。

受験勉強をしていく中で、勉強してはいるもののなかなか得点力が上がってこない場合があると思います。最終的に偏差値50以下の高校に進学になりそうなときですね。そういう場合には、附属高校の選択も視野にいれてみるのもありだと思います。実力テスト・模擬試験より定期テストで点数が取れるタイプにはオススメしたい進路になります。

千葉から通学できそうな東洋大・日本大学の附属高校リンク

最新かまなび式受験戦略

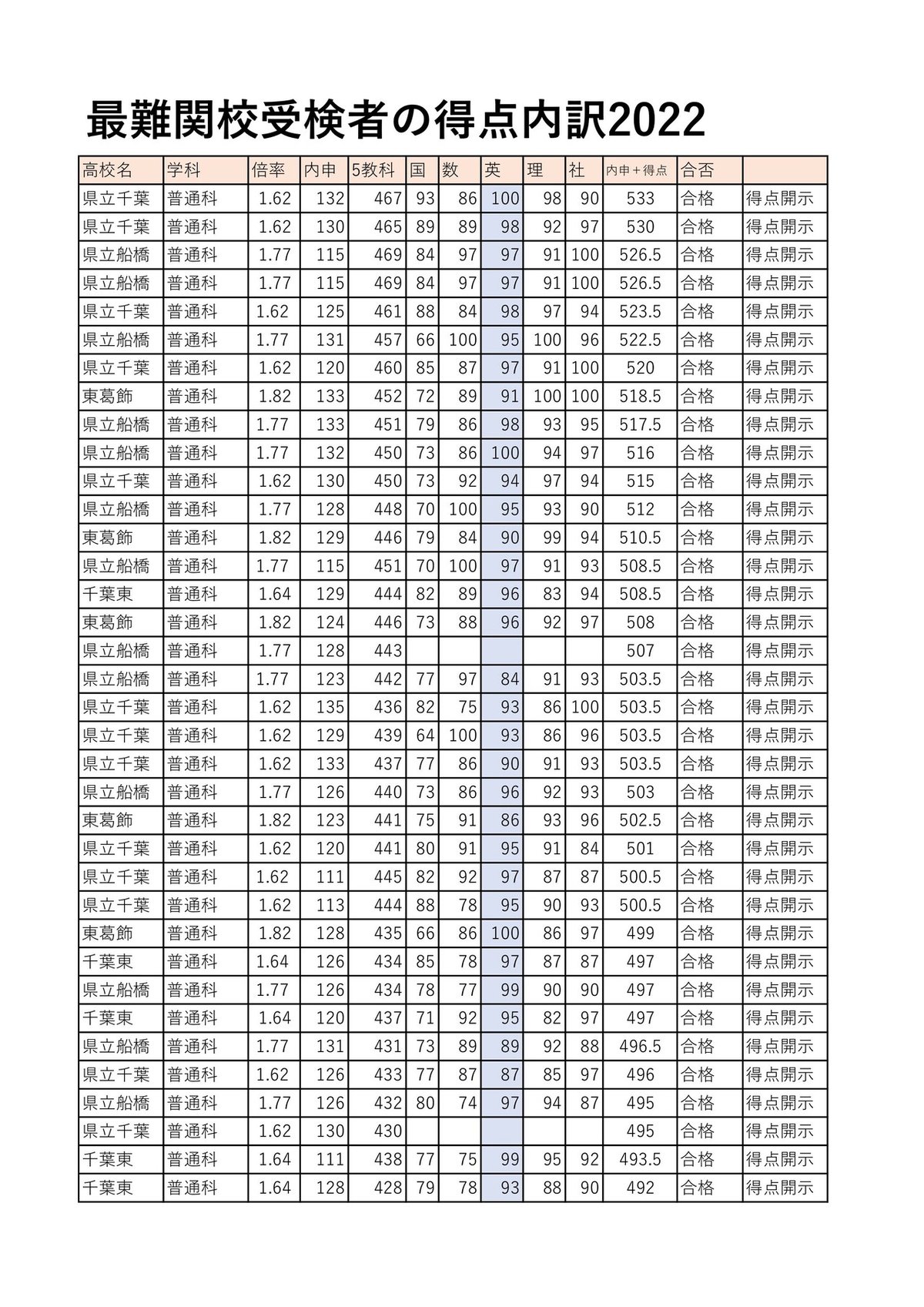

ここからはかまなびが独自で入試した2022年と2021年の得点情報をもとに受験戦略を考えていきたいと思います。

かまなび受験戦略

(1)受験勉強は●●を中心に学習していき、その●●の成績の伸び率で進路を決めていく

これは入試の得点内訳をみるとわかるのですが(下記資料参照)、英語で点数稼いでいる受験生がかなり多いからです。2021年、2022年入試で、英語の出題形式が少しずつ変わっていますけど、高得点者が続出しています。合格者はとくに英語ができているとみていいでしょう。得点分布をみても、英語の受験者が多いことがわかります。

また、平均点でみても英語の平均点は40点台になりづらいので、5教科の中では一番安定している科目になっています。

要するに、英語が最終的に一番得点を取りやすい科目なんです。

とはいえ、英語は短期間でどうこうできる科目でもないので時間がかかります。社会も高得点者多いですけど、英語は社会のように短期集中科目ではないのです。

だから英語を後回しにしてしまったり、学習のポイントがズレているといつまでも得点力がついてきません。英語は高得点狙いやすい科目だけど、苦手な受験生との差もつきやすい科目なんですね。

後にある得点調査の内訳をみて欲しいんですけど、学力トップ校の英語の得点と、それ以下の英語の得点ってほとんど差がない場合がありますよ。偏差値50台の高校を受けている受験生が、トップ校の生徒と同じくらいの点数だったりするケースもあります。

つまり、他の科目では勝てないけれど、英語だけは誰でもトップ校を受験するような受験生に勝てる可能性があるんです。すごくないですか。理数系の科目だと限界があるのとは対照的です。

このような英語を受験勉強の前半戦で波に乗せましょう。総合的な力をつけないと英語の得点は伸びづらいので前半戦でじっくり時間をかけて勉強していくべきです。チャレンジ受験になりそうな受験戦はなおのこと英語に特化して逆転を狙っていきましょう。

偏差値ランク別にみると、偏差値55未満の中堅の人気校であれば、英語で高得点を取ることができればほぼ合格が確定します。このクラスでは英語できない子が多いので、英語だけで合格できるいっても過言ではないでしょう。

偏差値55~60くらいの学区の2番手~3番手高校でも英語で90点台取るとグッと合格に近づきます。残りの科目は60点~70点くらいでよくなってきますよ。プラスで社会も90点台取れたら、間違いなく受かるでしょう。

トップ校を受験する場合には、英語ができていないと合格がかなり難しくなります。変動の大きい国語や数学頼みになりやすくなりギャンブル要素が高まります。トップ校を受験する場合にも英語の得点力がついているかが重要になってきます。英語で90点台取れるようにしつつ、理社でも90点台のせられると変動が大きくギャンブル要素の数学と国語で多少の失敗があっても合格ラインをクリアできるでしょう。

とにかく英語はどのレベルの高校を受けるにしてもかなりできるようになったらそれだけ合格に近づけるのです。英語苦手などと言っている場合ではないですよ。

英語を制する者は受験を制する。まさにこれです。英語が後回しになっている受験生は要注意です。極論すると英語の受験勉強をおろそかにしてまで、他の科目の受験勉強をする必要はあまりないです。だって、英語ができれば合格可能性はかなり上がってきますし、学力上位校では英語ができていない限り入試の最後まで運任せになってくるからです。受験勉強をバランスよくやらないといけないんじゃないかというのはデータの裏付けがない幻想です。塾は授業を売らないといけないので5教科バランスよく学習しないとと脅してくるかもしれないですけど、実際にはそんなことはないんです。

数学の受験勉強はほっといても生徒たちはある程度やります。塾に行っていない子でも数学はやってることが多いです。理社も好きなところからやれますし短期間で一気にやれることもあるのであまり心配しなくてよかったりします。国語はそもそも勉強していない子が多いので、そんなに差はつきません。意識的に学習するべきは英語なんです。学校の授業や定期テストも入試対策になってないことが多いですからね。意識してやっていかないと、できる子との差がどんどん開いて、後でどうにもならなくなったりするのも英語なんです。

英語が30点くらいしかとれない子で秋以降から英語の指導をお願いされることがあります。その状態からだと、基本単語を全部覚えて、基本例文覚えているうちに入試に突入になります。高校入学後の学習ベースはつけることができますけど、得点力まではつけることができません。やった方がいいのはそうなんですけど、入試までには間に合わないんです。今すぐにでも学習を始めて欲しいです。トレーニングを積めば英語は誰でもできるようになるので。

それでは具体的な英語の勉強なんですけど、英語の学習ペースをつけるためには英検を受検するのがいいと思います。3級→準2級と受験していきましょう。理想は中学2年から受験していくといいですね。中3からスタートの場合には英検3級と準2級をダブル受験するなどして受験しまくりましょう。

(2)●●の勉強ペースづくりに●●を●●●●するまで毎回●●する

かまなびでは中2から3級を受けていって、準2級も全員受けてもらっています。

中学生ってテストがないと単語覚えたり、リスニング、ライティングの勉強をあまりやろうとしないんですね。英単語は学校でも小テストがあるのでやることもおおいですけど、リスニングやライティングってほとんどやっていないんじゃないですか。勉強しやすい英文法に偏りがちになります。塾の授業での受験対策でも英文法中心になっているんじゃないでしょうか。

確かに英文法もできないといけないですけど、偏るのには反対です。最終的な入試で英文法寄りのテストになっていないからです。英単語を身につけたり、リスニングやライティングなど総合的な力をつけていく必要があるからです。

多くの塾では単語は自分でやることになっていたり、単語テストがあっても以前やった復習は自分でやらないといけないはずです。かまなびでも単語テストを前半戦でやりまくるんですけど、テストするときはこれまで覚えた全範囲でテストしています。そうしないとテストが終わると忘れてしまうからです。反射的に読んで意味が出てくるレベルまで引き上げる必要があります。

こうしてみると、英語って授業スタイルでやるべき科目に向かないと思います。特に中学レベルの初期の英語学習では、授業が必要ではなくてトレーニングが必要です。

英文法もある程度ルールがわかったら例文を暗唱して、瞬間的にランダムに口頭で英作できるようにするトレーニングの方が大事です。単元ごとに授業を聞いてカッコの中を埋めたりするような勉強は初期段階ではほぼ不要だと考えています。単語力、基本例文を瞬間的に作れるようになって、ある程度の学習の基本ベースができてからやればいいことなんですね。最初から勉強できる人の学習になっている場合が多いです。だから英語を勉強していても英語ができるようにならないということになるんじゃないかと思っています。

ですから、塾の授業だったり学校の授業よりもまず自分で英語のトレーニングをしていきましょう。そのベースを作ってから、英検を受検の教材や過去問を使って学習するといいと思います。

かまなびのトレーニング教材は外部の方もできるようにnoteで教材をダウンロードできるようにしています。授業型の学習から切り替えたり、授業型の学習の効果を上げていくのに活用してもらえたらと思います。単語練習から英文法、英文読解までできるように作りました。

かまなびの英語トレーニング教材

英語学習のベースができたら、英検準2級対策に入りましょう。オススメの教材を紹介しておきます。

★豊富な過去問演習ができる

★詳しい説明が欲しい人向け

★ライティング対策に

★準2級の単語集は私立の受験でも使えます

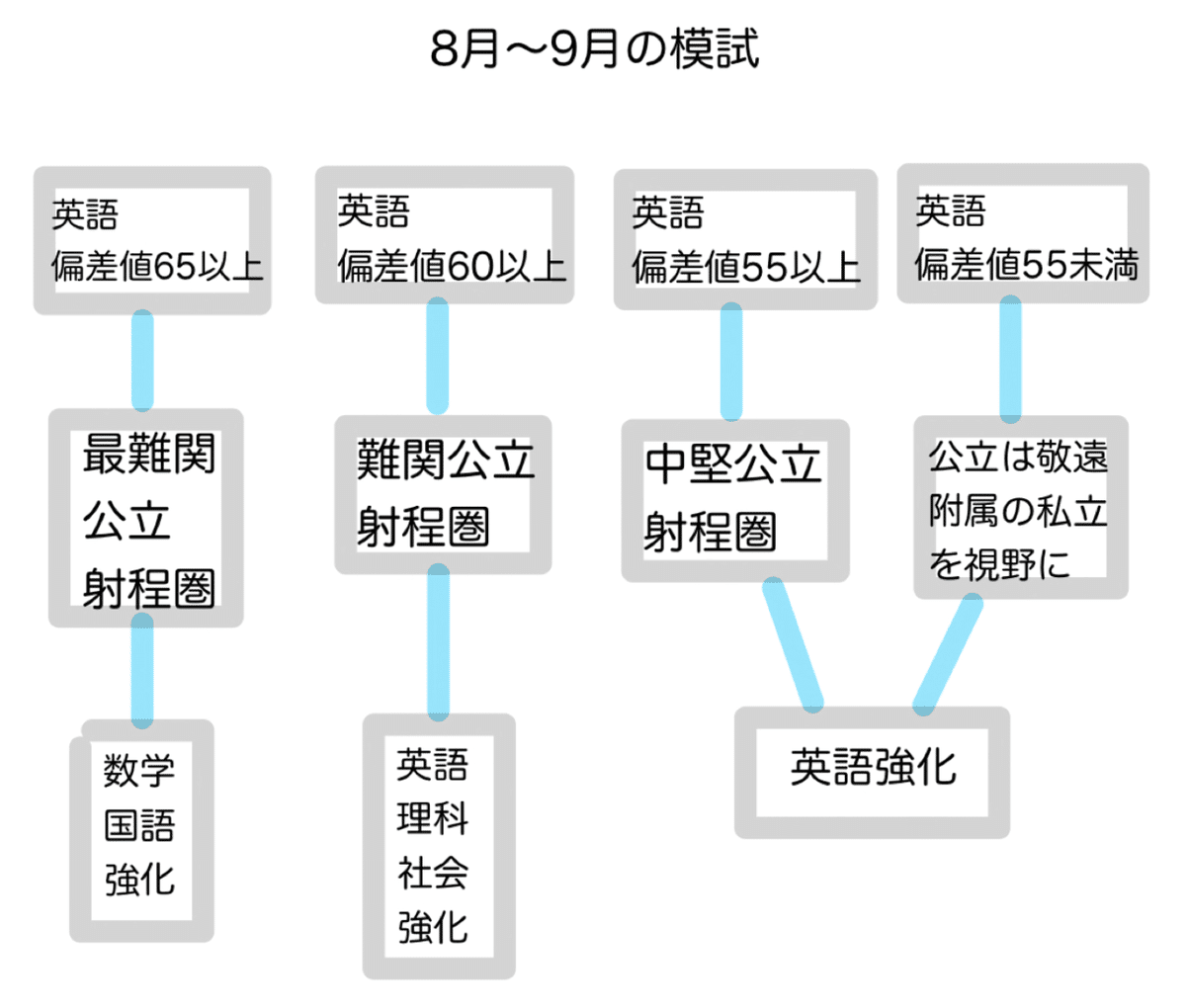

(3)●●を基準に受験校を考える

受験勉強前半戦(9月まで)で、英語学習の比重を上げ、学習の仕方を見直し、トレーニングを積んだ効果を模擬試験や実力テストで測定しましょう。

英語に特化しながら、ここで効果がでていないようだったら危険信号です。最終的に英語で得点を稼げない可能性が出てくるので受験校のレベルを下げる必要が出てきます。最終的な英語の得点もこの頃に見えてきますから、最終的な総得点もみえてくるでしょう。

目安として次のような感じで考えるといいと思います。Vもぎの英語の偏差値基準です。8月と9月の模試を2回受けて、その平均でみて下さい。

英語の偏差値65以上をクリアしたら最難関校(県立千葉、県立船橋、東葛飾、千葉東)も視野に入ってきます。ここで始めて数学や国語にも時間をかけることができます。これがクリアできない場合に、数学や国語に比重をかけていっても、入試でのギャンブル的な要素がいつまでもつきまといますよ。

これがクリアできない場合には、理社の比重をあげていく後述の難関校の受験生と同じ戦略がいいでしょう。

英語の偏差値60以上をクリアした場合、難関校(佐倉、市立千葉、市立稲毛、小金、薬園台、船橋東、八千代、県立柏、木更津、長生など)が射程圏内に入ってきます。この場合には、続いて理社の得点力をつけていきましょう。数学と国語は標準レベルが取れればいいと割り切っていきます。理社の状況によっては、最難関校に食い込める可能性もまだ残っています。具体的には理社も偏差値65以上にもっていけるなら最難関校も夢ではないです。

理社の既習範囲は、全国入試問題に着手、未習範囲をなくしていきましょう。教科書を読みながら学校のワークをやったり、スタディサプリなどの動画授業の視聴でどんどん先に進めてもいいですね。一通り学んだら全国入試問題を全て進めることができます。旺文社の全国入試問題正解は最新年度を2・3周反復して、古本などで他の年度をやってみてもいいですね。

中堅校(津田沼、国分、松戸国際、千葉西、検見川、柏の葉、柏中央など)は英語をさらに特化させるとほぼ合格できる可能性が高まります。このレベルの受験する受験生の場合、英語ができないまま入試に突入する人も多いので、英語だけで勝てる可能性がでてきます。最終的に英語を90点台にのせられるように引き続き英語特化で進みます。中学レベルの学習が終わっているのであれば私立の過去問演習に入りましょう。スタディサプリなどで英語の応用の動画を視聴してさらに理解を深めてもいいと思います。旺文社の全国入試問題正解の英語を回してもいいですね。

中堅と難関の間の高校(幕張総合、国府台、鎌ケ谷、柏南、成田国際など)も英語を特化する作戦は中堅校と同じように引き続き取りましょう。英語に特化しつつ、難関校で紹介したようなやり方で社会でも高得点を狙って下さい。英語と社会で90点取れると、残りの3科目で平均レベルの問題を取れれば合格ラインに余裕でのせることができるはずです。

残念ながら英語の偏差値が55クリアできなかった場合は進学先の見直しが必要です。このまま進んでいくと、中堅の公立高校に入るのは難しくなりますし、大学受験でも一般入試で突破するのはかなり至難の業になります。

大学進学を希望する場合には、現実的にみて、推薦入試などで進むことになると考えて間違いないでしょう。そうであれば、前述にあげたような中堅大学の付属高校がオススメです。推薦基準を満たした単願入試であれば、入学するのは難しくないです。推薦基準を満たしていない場合には、英検上位級の取得、定期テストに特化して推薦基準をクリアできるようにしていきます。この判断は早い方がいいので、夏明けの模擬試験で判断した方が最終的にベストな選択になるはずです。

大学進学はしないかもという場合には、専門学科も視野に入れてみましょう。普通科の公立高校でレベルを下げても下げたなりになってしまうのは進路のところでも話しました。それならば、高校で何をやったかアピールしやすい専門学科もありだと思います。最後に専門学科のまとめも載せてありますのでそちらをチェックしてみて下さい。専門学科は低倍率傾向になっているので入学するのは難しくなくなってきています。

このように英語を軸にして、早めに英語の出来具合をみて、最終ラインを早く想定していきます。それによって戦略的に動けるようになります。なんとなく受験勉強するのは、結果的に追い込まれてしまう可能性がありますよ。タイムリミットを設けて計画的に動いていきましょう。入試というタイムリミットはじわじわと迫ってきていますよ。

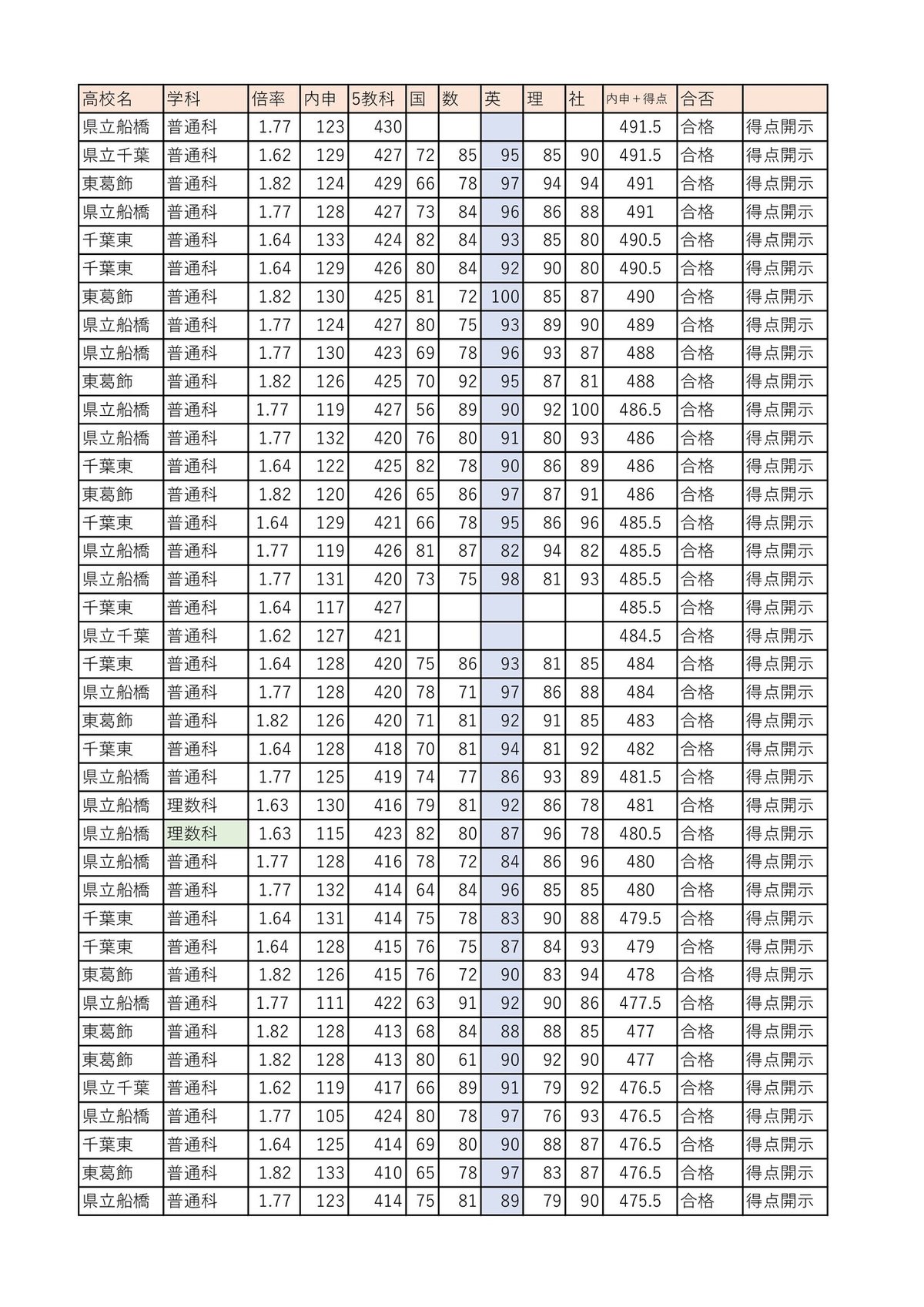

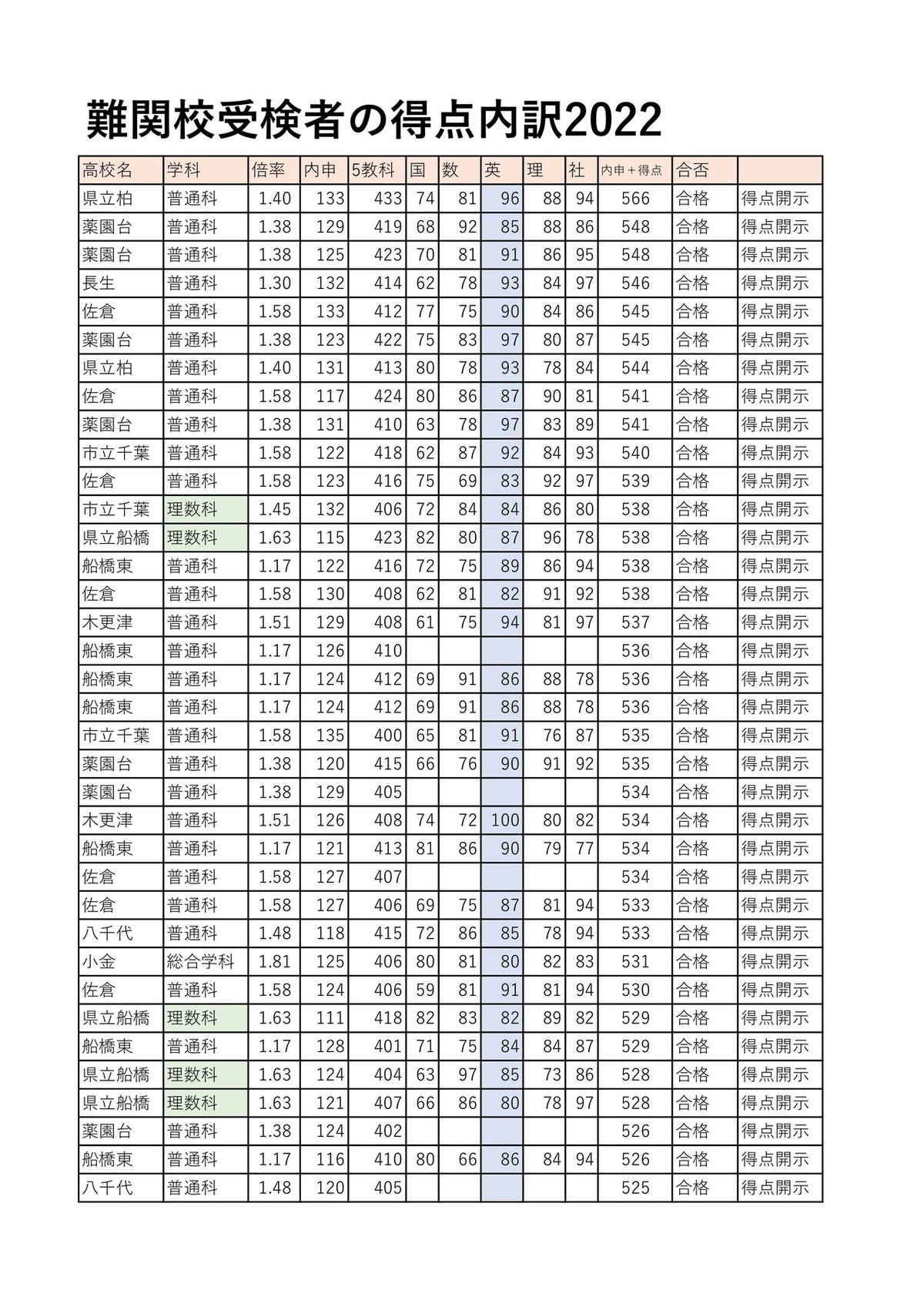

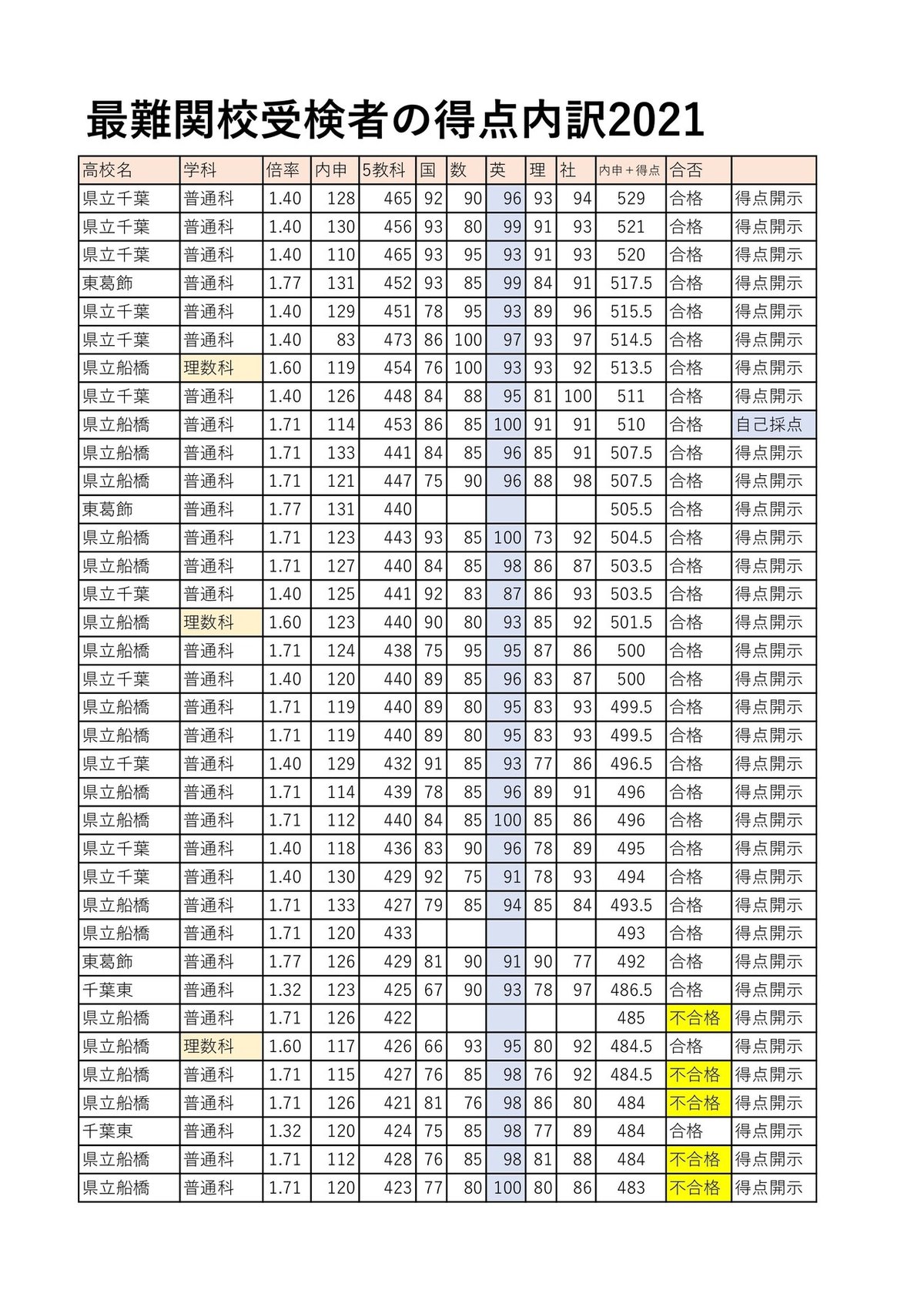

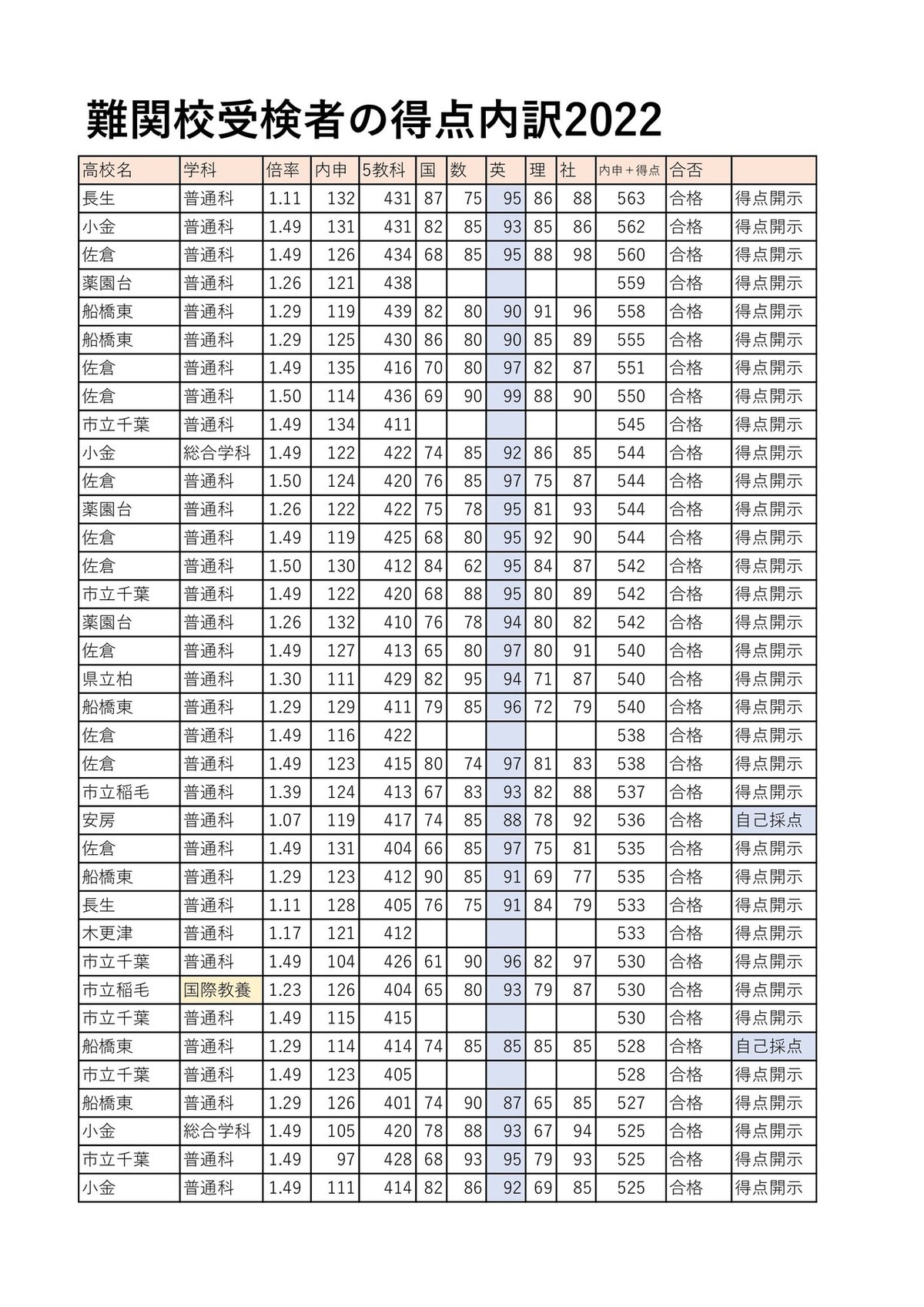

最後に2021年と2022年の入試の得点情報の表を得点順に載せておきます。ここまでの話を踏まえて数字を眺めてみて下さい。英語が勝負科目になるということは理解してもらえるんじゃないかと思います。

2022年、2021年 千葉県公立高校入試 得点開示アンケート集計結果

2022最難関校 得点情報

※最難関校のみ内申は半分に圧縮し合計得点順になっています

2022難関校得点情報

2022やや難関校 得点情報

2022中堅校 得点情報

2021最難関校 得点情報

2021難関校 得点情報

2021中堅校 得点情報

専門学科まとめ

関連記事

【千葉県公立高校入試】英語の平均点が下がる場合の傾向とその対策をまとめてみた

いいなと思ったら応援しよう!