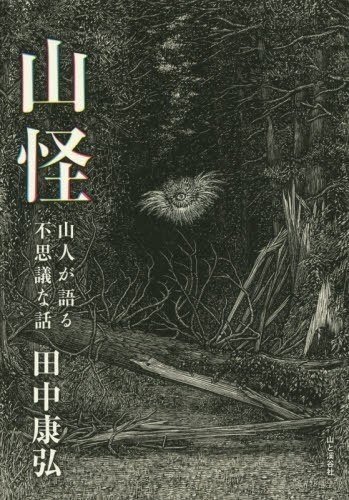

『山怪』田中康弘

『山怪 山人が語る不思議な話』

田中康弘/著 山と溪谷社

ISBN:978-4-635-32004-7

僕は25歳で死ぬはずであった。

いまから30年以上前、夏休みのテレビといえば怪奇特集であった。

ラジオ体操を終えて爽やかな気持ちで帰宅した小学生は午前中のワイドショー『ルックルックこんにちは』の心霊写真コーナーで恐怖のどん底に落とされ、『お昼のワイドショー』では心霊番組の起源とされる『あなたの知らない世界』で恐怖体験の再現VTRで背筋を凍り付き、午後ともなれば『2時のワイドショー』『3時にあいましょう』『3時のあなた』などのワイドショーは日替わりで心霊写真コーナーを設けて昼寝すらさせてくれない徹底ぶり。気がつけばすでに16時をまわっており、ドラマ『大岡越前』の再放送が始まってようやくホッっとするものの、夏休みともなると幽霊話の回だったりして気が抜けない。そして夜になればなったでテレビの二時間スペシャルでは怪談や心霊スポットなど怪奇特集が組まれ、スター霊能力者の出演に昼とは一線を画すラグジュアリーな恐怖に子どもたちは夜な夜な鳥肌を立てていたのであった。

当時どれだけの心霊ブームだったかというと、小学校の遠足で日光に行った時の写真が教室の掲示板に貼られたのだが、生徒が皆「ここが顔に見える」「これ幽霊じゃないか」など、思い出よりも風景に映った幽霊を捜すことに子どもたちは躍起になっていたくらいブームだったのである。

60年代から70年代にかけて『ローズマリーの赤ちゃん』(68年)『エクソシスト』(73年)『オーメン』(76年)などオカルト映画を中心としたオカルトブームが第一次。そして80年代は前述のように「チャンネル回せば心霊写真」のテレビを中心とした第二次オカルトブームのまっただ中であった。とはいえ、中身はUFO系、UMA系、超能力系、予言系、残酷系、ショック系、世紀末系と闇鍋のごとくこれらをひっくるめての「オカルト」ブームであった。とくに世紀末観はたちが悪く、1999年7の月にアンゴルモアの大王がやってきて世界は滅亡するという世に言う『ノストラダムスの大予言』(五島勉)のおかげで1999年に25歳で僕は死んでしまうんだなぁと死を覚悟した少年時代を過ごした訳である。

それら第二次オカルトブームも90年代初めまでは続くが、映画『羊たちの沈黙』(1991)のヒットによるサイコパスブームが到来。怖さのベクトルが幽霊よりも「人間」に移行して心霊系が下火になっていった。そして1995年に地下鉄サリン事件が発生。世間での「オカルト」系の自粛がブームの終焉にトドメを刺しあっという間に「オカルト」は表舞台から消えたのである。

それから数年後の1998年に一冊の怪談本が刊行された。

『現代百物語 新耳袋』(木原浩勝・中山市朗/メディアファクトリー)である(実は1990年に『新・耳・袋―あなたの隣の怖い話』として扶桑社から刊行されていたものの、初版以降重版されなかった)。

僕が『新耳袋』を読んだ時、「自分が待ち望んでいた怪談本はこれだ!」と恐怖にうち震えながらも嬉しくて笑いが止まらなかった。

そして1999年、世界は滅亡しなかった。

昭和の第二次オカルトブームの特徴として、心霊現象や不思議な出来事には必ず「因」があった。どこそこのホテルで幽霊を見た。翌朝フロントに聞くと昔ここは墓地だった。はたまた痴情のもつれで殺人があった。戦争の激戦地だった。などなどいくつかのパターンがあるが、おおむね怖い話のオチは怪異の「因」が特定されるのがセオリーであった。

また心霊写真も、霊能力者と呼ばれる人や新倉イワオという謎のオジさんが、鑑定と称して「地縛霊が」(だいたいこれ)、「水子の霊が」(おおむねこれ)「守護霊が」(たまにこれ)という不思議な写真の「因」を解説するのが常であった。つまり「先祖や死者を敬うことを怠ると悪い事がありますよ」という教戒的な意味合いが強かったのである。ちなみに僕の母ちゃんも宜保愛子の番組を見て死んだペットの供養にとお線香を半分にして焚いていたくらいである(宜保愛子が如何に才女であったかは『と学会レポート ギボギボ90分!』永瀬唯、植木不等式、志水一夫、本郷ゆき緒、皆神龍太郎/楽工社が詳しい)。

正直そのような因果応報譚ばかりの怪談話にうんざりしていた頃に登場したのが『新耳袋』なのである。まず、前述の怪談のセオリーであった「因」を「新耳袋』は排除したのである。

怪異に遭遇しただけのシンプルな話は、なんの関係もない人間にも無差別で不条理かつ意味不明の恐怖が襲いかかってくるという不安を抱かせるに十分であった。

そして怪異に遭遇した人から聞き取った「記録」であるということが重要であった。伝聞や昔話ではなく、現代の、それも現在進行形の実話なのである。

この『新耳袋』の実話形式の怪談は「実話怪談」というジャンルとして以後一大ブームを巻き起し、映画『女優霊』『リング』などのJホラーブームへと繋がるのである。

いまの十代の若人は知らないかもしれないが、いまやお約束とも言える白装束に長い髪という「貞子系」幽霊は、『リング』または『女優霊』などの映画が登場するまでは江戸中期の円山応挙の幽霊画が有名で、ありきたりでオールドスクールな幽霊像であった。昭和にはドリフのコントでしかお目にかかれない幽霊アイコンだったのである。それが平成の世に劇的な復活を果たすとはオジさんビックリだ。

このように70年代の第一次オカルトブーム、そして80年代から90年代の第二次ブームが鎮静化した時に、正気に戻ってクールダウンした心霊業界(あるのか?)と僕たちは、一旦リセットを余儀なくされた。幸か不幸かそれまで「オカルト」で一括りにされたUFOや超能力、世紀末、怪談、心霊写真それらが、『新耳袋』以降の第三次ブームでは純粋に「怪談」という一本で先鋭化されたことは心霊業界としては幸運であった(誰だワタシは)。

ではここで『ユリイカ臨時増刊 総特集 怪談』(1998年刊/青土社)収録の「怪談とはなにか」(石井明)から、ざっくりと日本の怪談史について説明しよう。

日本で「怪談」が生まれたのは延歴七年(788年)『日本霊異記』あたりとされる。ただし、本書は狐狸妖怪の化け物話であり幽霊話は一つもない。

産業が興り、流通のために街道が整備され始めると、商人や修行僧の往来が活発になりそれら旅人によってもたらされた「世間話」が、村々の昔話の内容の幅を拡げて行き、近世には咄、あるいは本として伝えられた。こうして諸国の奇談、怪異譚の中に怪談的なものが含まれるようになり江戸時代初期には怪談隆盛の時を迎えたのであった。

当時語られた怪談の要素は大きく三つに分けられる。

1)唱導仏教系 中世の末法思想が庶民のなかにも浸透し、説教僧、談義僧によって、仏の霊験や因果応報譚が広く語れた。

2)中国怪奇小説系 明代の『剪灯新話』(『牡丹灯記』などを収める)などが翻訳出版され、その影響を受けて話の筋を日本に移した話が作られるようになった。

3)諸国ばなし 民俗系ともいえるもの。百物語など民間での説話をもとにしたもの。

驚くべきは日本の「怪談」の原初となった『日本霊異記』は妖怪変化の話であり「幽霊」ばなしがなかったということである。

"庶民に信仰心が芽生え、1)のような仏教の唱導として語れるようになってからはこの妖怪変化が因果応報譚となって教誡性が加わったが、怪談会などでは話に興味を抱かせ、娯楽性を持たせるために、より怖いものにする必要があった。そのために怪談の中身を現実的で聞き手の身近なものである「幽霊」の登場となったのである。幽霊になるまでの人間の非業の死、復讐の念、情念などが語られ、これらは文芸と結びつき『雨月物語』『山東京伝』、曲亭馬琴の怪談小説へと昇華していくのであった。"(以上「怪談とはなにか」からざっくりと要約)

※ちなみに怪談と落語はきっても切れないほど怪談噺として多くの人に愉しまれた。三遊亭圓朝の『真景累ヶ淵』はつとに有名。

さてさて、残る3)の民俗系の話である。

(賢明なる読者ならここからが本題だとお気づきだろう)

民俗系の怪異譚でことさら有名なのが柳田國男の『遠野物語』である。

岩手県遠野で語られる不思議な話をまとめた本書は日本民俗学の夜明けとなった名著であるが、柳田國男は序文で、近代の百物語などと同列に並べられ比べられるのを恥じていて、本書は現在の事実であり、作り話ではないと語っている。怪異を語る人も実在し、怪異を体験した人も実在すればそれはもう事実である。これらの怪異譚は、電気もなく娯楽も無く、日が落ちれば囲炉裏を囲み家族で世間話をするのが当たり前の時代であった。両親や祖父母から語られる昔話や不思議な話が子どもにとっては唯一の娯楽でありまた教育の場であったのである。

しかし本書から100年以上が経った現在はどうであろうか。語り部であり教育者であった祖父母や両親はテレビに夢中で子どもはゲームに夢中。怪異に出会っても語る機会もなく囲炉裏も失われていく。そうした絶滅の危機に瀕した現代の民俗系怪異譚に憂えた著者が書きまとめたのが『山怪 山人が語る不思議な話』(田中康弘 山と渓谷社刊)である。

ベースとしては『遠野物語』に近く、「マヨイガ」や「白鹿」のエピソードは両者に登場する。基本的に怪異は狐狸妖怪がメインである。

面白いのは、「酔っぱらって前後不覚になった言い訳として狐のせいにしているだけ」とか「狐火はリンが燃えただけ。不思議なことは大抵説明がつきます」「怖い怖い思ってるから何でもないものがお化けに見えるんでしょうな」など語り部が怪異に否定的な意見を持ってたりする。また狸がチェーンソーの音をマネするような現代的な怪異譚も見受けられ、狐狸のイタズラ話はなんとお微笑ましい。しかしやはりというか、避難小屋で山伏の杖のシャンッシャンッという音とともに小屋の周りをうろつく足音が聞こえるような、人のようで人ではない「なにか」に遭遇した話はやはり怖い。

しかしそれ以上にハッと気付かされたことがある。

山村と峠道の関係である。僕はよく東北の山に行くが、山の麓に車を走らせていると突然開けた集落があったりして驚くことがある。なぜこんなところに集落があるのだろうと不思議に思うのだが、本書を読んで合点がいった。

車の無かった時代、諸国を巡る最短ルートは峠であったのだ。山深くに集落があり人が住んでいるのは、そこが峠の中継地点であり、当時多くの商人や旅人が往来していたのである。そこで諸国の品々とともに、様々な噂や世間話が村に届けられたのである。峠や尾根道はモノと情報が流通する最重要ルートであったのだ。僕が不思議に思う事はあくまで現代の考えで、トンネルや山々の間を縫うように自動車道が整備されていることを当たり前に思っていたせいで見失っていたことに気付かされたのだ。

宮本常一の『旅の民俗学』(河出書房新社)では昔の中国地方では物資の交換場所として峠が使われていたことが書かれている。そのため西の方では山頂に近いところに村が作られるようになったが、東北では雪で峠の交通が途絶されるため山頂には村が作られなかったという。

この気付き。これぞ民俗系怪談の面白さである。

山で夜を過ごすと闇が深いことにまず驚く。

僕は山でキャンプをすることがよくあるが、夜の闇に包まれると、灯りに照らされた自分の周囲と闇との明瞭な境界は、街中で日頃生活しているとなかなか実感出来ないものである。そして夜、外にいるときは怖さを感じないのだが、テントに入るとなぜか外界が気になってくる。外が見えないことがとても不安になるのだ。テントのシートというもので内と外という境界を作り出してしまうことで、外界にことさら恐れを抱いてしまうのは人間の本能なのであろうか。もう少し大きな見方をすれば、山間部の集落では道祖神が祀られ集落内と外を明確に分け隔てられていて、このような境界の概念が他界観を生んだのだろうかと思ったりもする。

本書はそうした山に住む人々が語り継ぐ怪異譚が失われて行くことを憂う。

テレビが無い時代、囲炉裏端で語る事で繋がっていた人々。

「山の話? いんやあ、そんな話は孫さしねえ。したって聞かねえべ」という言葉が軽いようでも持つ意味は重い。宮本常一は先の本で「やっぱりいろりがなくなったことね。これは日本人の性格を変えてしまうんじゃなかろうかと思う」と同じく憂いている。初出は1968年である。

昭和から消費されてきた「オカルト」は怪談というもので細々と生き長らえてきた。

しかし実話怪談ブームも今過渡期を迎えている。怖がりたければインターネットの動画でちょっと検索すれば怖い動画がたくさん観られるようになっている時代である。ドキュメンタリー作家の森達也は『オカルト』(角川書店)の中で、テレビの怪奇番組のように同じ時間に多くの人が観ているという安心感がインターネットの動画は無い事にことさら恐怖を感じていた。そのあと『新耳袋』の著者である木原浩勝にその動画はフェイクだとバラされガッカリするのだが、インターネットの動画はフェイク前提で見る物であり、そこには希少性も記録の必要性もほぼ皆無である。ただ消費され飽きられていくだけである。

そんな中で、失われゆく民俗系怪異譚を今の世にすくいあげてくれた『山怪』に感謝せずにはいられない。

読後、某山間部の村にキャンプに行った時、僕も地元の人に不思議なことにあった事ありますかと聞いてしまった。

「不思議な事?ああ、そういえば夜中にスーツ着たサラリーマンが立ってたって言ったお客さんがいたな。あなたのテントのとこに」

こんなこと二度と聞くまいと思った。

2015年7月30日 「WEB本の雑誌 横丁カフェ」掲載

いいなと思ったら応援しよう!