中学生フラクタル川柳

人生は、何本かの道。

その道を選ぶ、それが道。

それが、人生。

この妙にうっとうしい川柳は、中学2年の頃、私のクラスメイトが詠んだ句である。

彼は、学年の流行語大賞を総なめしていた男だった。発言が多い方ではなかったが、ごく稀にとんでもなくインパクトのある発言を残す。それを見逃さない私の学年のユーキャンは、優秀だった。

なぜ今になってこの句を思い出したのか。それは最近私が興味を持っている"L-system"(Lindenmayer system)との関連性を感じたからだ。彼の句は、その再帰的な構造がL-systemと非常に似通っている。

L-systemとは何か

L-systemは、1968年に植物の成長過程をモデル化するためにアリステッド・リンデンマイヤーによって提唱された形式文法だ。落胆しないで頂きたいのだが、この"L"は、みなさんが愛してやまないあのリンド・L・テイラーのことではない。

基本的には次の3つの要素で構成される。

Axiom(公理): 初期状態を表す文字列。

置換ルール(Production Rules): 特定の文字や記号を、別の文字列に置き換える規則。

反復適用: 置換ルールを繰り返し適用することで、文字列が成長していく。

L-systemは植物の葉や枝の形状、さらにはフラクタル図形を生成するために使われるが、彼の川柳も同様のルールで解釈できるのではないかと思った。

川柳をL-system化する試み

まずは、彼の句をL-systemの置換ルールに定式化してみよう。

「人生」は何本かの道であるので、置換規則として:

「人生」 → 「道道道道」

「道」を選ぶので、

「道道道道」 → 「道道道道」

選ばれた「道」が再び「人生」を構成するので、

「道」 → 「人生」

彼の句をL-systemの置換ルールとして定式化するなら、例えばこうだ。

「人生」 → 「道道道道」

「道道道道」 → 「道道道道」

「道」 → 「人生」

このように設定して、生成を進めていく。

Axiom(初期文)

「人生とは道である。」

1回目の生成

「道道道道とは人生である。」

2回目の生成

「道道道道とは道道道道である。」

3回目の生成

「道道人生道とは道道道道である。」

4回目の生成

「道道道道道道道とは道道人生道である。」

5回目の生成

「道道道道道道道とは道道道道道道道道道。」

読むほどに、うっとうしさが際立つ結果になった。しかし、その再帰性と無限に続く可能性にはどこか惹かれるものがある。

図示する試み

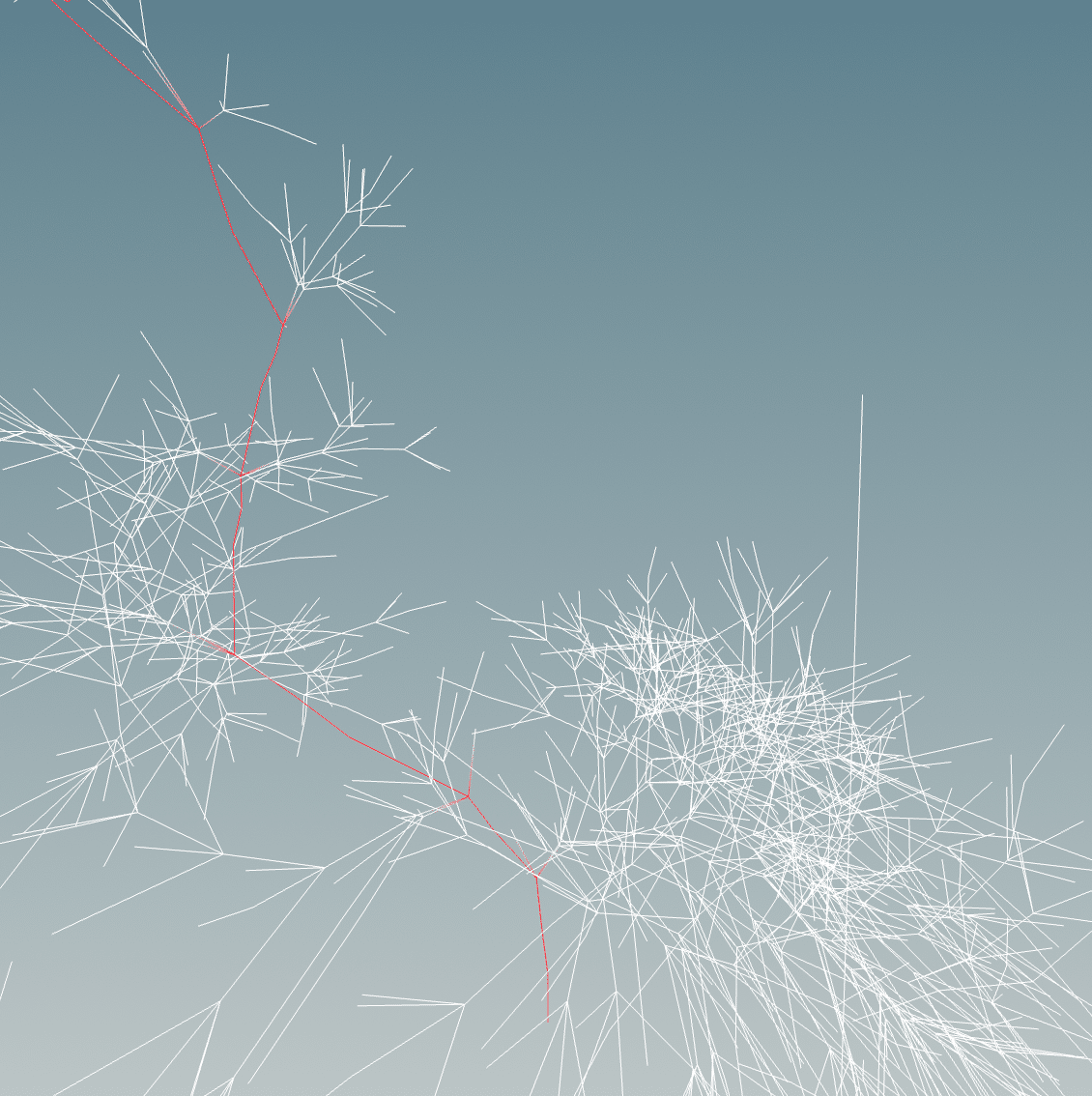

次に、この句を視覚化するために、L-systemの生成規則を以下のように設定して図示してみた。

A = FB

B = [FC][FC][FFA][FC]

C = FD

D = [FC][FC][FC][FC]

以下の図は、その生成過程を表したものである。

結論

川柳をL-systemとして捉えることで、彼の句に潜む構造の奥深さを再発見できた。ただし、これが彼の真意に近づけたかどうかは分からない。

もっとも、彼が意図していたかどうかなど関係なく、この試み自体が"道を歩む"行為にほかならない。

私たちはこのような再帰的な道の中で、自ら選択し、進み続ける。

その繰り返し、それが道。

それが、人生、なのだろう。