Photo Language をやってみた その1

Photo Languageって知ってますか?

元々は開発教育の分野での活動で、私が開発教育に興味があって、そこから学んだ手法です。

フォトランゲージは、写真を使って行う参加型のアクティビティだ。

たとえば、南の島から届いた1枚の絵はがき。「どこの島(国)だろう?」「ここに写っている人は何をして(考えて)いるのだろう?」といった疑問に始まり、その土地の文化的な特徴が表われているものを探したり、写真にキャプション(簡単な解説)を付けてみたり、その写真を題材にしてニュース記事を書いたり…。グループで話し合い、写真を“読み解く”なかから、いろいろな気づきや発見が生まれる。

フォトランゲージで使用する教材(写真)は、絵はがきや雑誌の切り抜き、写真集のページをカラーコピーするだけで簡単に用意することができるので、誰でも手軽に取り組むことができる。また、ビジュアルな道具を使うことには、その後の話し合いのテーマ、焦点を明確にしやすいという利点もある。(開発教育協会)

この開発教育協会では、メリットは以下の通りと言っています。

1.共感的な理解や想像力を高める

写真に写っている人の立場に立ち、その人がどんなことを考えているのか、何を訴えようとしているのかなど、想像してみることで、他者に対する共感的な理解の力を高めることができる。

2.ものごとの多様な捉え方に気づく

同じ写真を見ても、人によって異なるイメージを持つことがある。その写真に好感を持つ人もいれば、否定的な印象を持つ人もいるかもしれない。同じものを見てもいろいろな捉え方があることを学ぶことができる。

3.無意識のうちに持っている偏見や固定観念に気づく

同じ写真に対する多様な「印象」は、一人一人が無意識のうちに持っている「偏見」や「固定観念」に影響されている。自分と異なる意見を聞くことは、なぜ自分がそのような印象を持ったのか、「固定観念」はいかにして作られたのかについて考えるきっかけになる。

4.メディアに対して批判的な見方ができるようになる

テレビや新聞などのメディアが流す情報は、しばしば、ものごとを断片的、一面的にしか捉えていないことがあるが、私たちはそれをつい忘れてしまいがちだ。意図的に切りとられた部分的な情報や作られた情報を鵜呑みにすることは危険である。フォトランゲージによって、このような視聴覚情報の読解力を育てることができる。(開発教育協会)

さて、このPhoto Langaugeの手法を使って、言語活動をして見ました。

Picture Description

ペアでジャンケンします。負けた方から、絵について説明する英文を1文言います。買った方は、絵を説明する英文を2文言います。相手が言った英文を言っても構いません。さらに負けた方は3文いいます。そして座ります。

例えばこんな写真。

生徒はこんな英文を作ります。

She likes to take pictures.

I asked my girlfriend to take pictures of me.

Taking pictures makes her happy.

It is interesting for her to take pictures.

The camera the woman is using is mine.

例えばこんな写真

生徒はこんな英文を作ります。

The baby doesn’t know how to play with the dog.

The girl wants her dog to eat a ball.

The dog looking at the ball wants to play with this baby.

I want them to enjoy playing together.

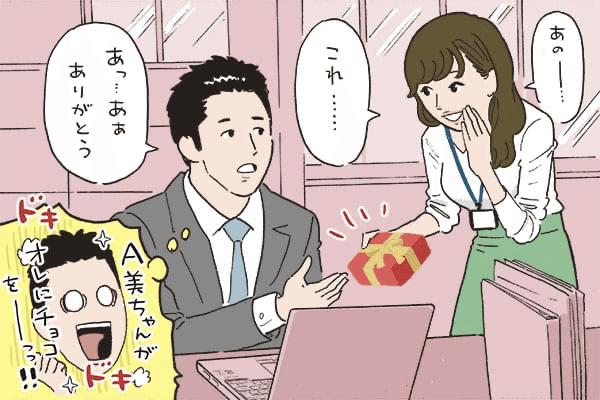

例えばこんな絵

生徒はこんな英文を作ります。

The man doesn’t know what to do.

He didn’t know why she gave him chocolate.

I want to know what she wants to do.

The woman knows how to make the man happy.

ここではwant 人 to doやit for to 接触節を習っていたで、生徒は積極的に使っていました。作った英文はどんどんプリントにして紹介し、参考にさせ、「次はプリントに載るような英文作ろう!」と意気込んでいました。

photo languageその2もやってみましたので、よければどうぞ〜。