三内丸山遺跡

中学社会や歴史総合、日本史探求で100パーセント登場すると言っても過言ではない、縄文時代を代表する大規模な集落跡である三内丸山遺跡。

別件で青森へ行く予定があったので、ついでに寄ってみたのだが、個人的にかなり印象に残ったので、noteに記してみた。

早速だが、三内丸山遺跡とは、前述の通り縄文時代を代表する集落跡である。

縄文時代について軽く説明すると、約1万5000年前から2400年前まで1万年以上続き、人々は北海道から沖縄まで各地に定住して集落を作り、狩猟採集中心の生活を送っていた。

縄文時代という名称は、1877年に大森貝塚を発掘したエドワード・モースが縄目模様の土器を縄文(縄紋)土器と名付けたことに由来する。縄目模様がついた土器を作り狩猟採集生活を行っていた時代を縄文時代と呼ぶようになった。

学生時代に「縄文時代といえば青森県の三内丸山遺跡だぞ!」と教わってきたが、発見されたのは平成4年(1992年)で、ここ30年くらいだったことには驚いた。ということは両親や自分より上の世代は社会の授業で三内丸山遺跡を教えられていないということになる。

正確な年代は縄文時代前期~中期(紀元前約3900~2200年 現在から約5900~4200年前)のもので、沢山の竪穴建物跡や掘立柱建物跡、盛土、大人や子どもの墓、多量の土器や石器、貴重な木製品、骨角製品などが出土している。

今回はその中でも特に印象的だった住居たち(再現)を列挙する。

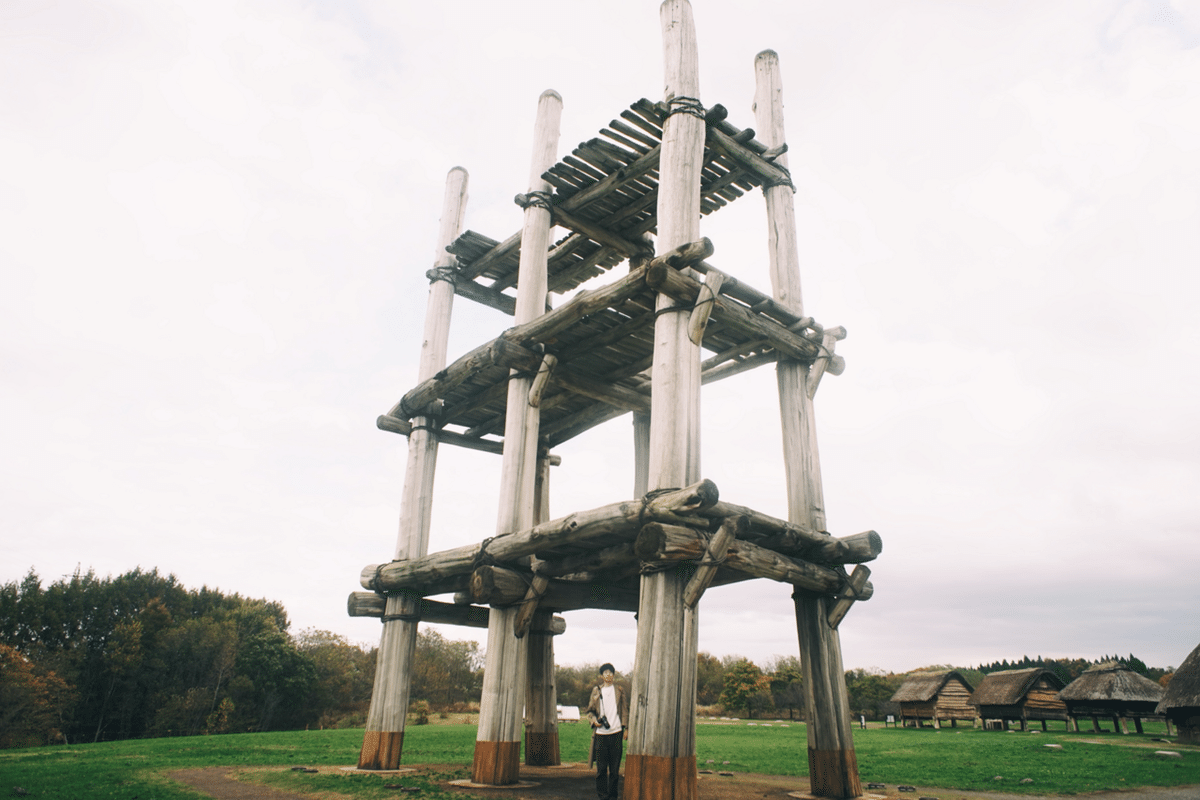

まずはこちら

撮影機材:SONY α7(無印初代)

地面に穴を掘り、柱を建てて造った建物跡である大型掘立柱建物跡。

柱穴は直径約2メートル、深さ約2メートル、間隔が4.2メートル、中に直径約1メートルのクリの木柱が入っている。地下水が豊富なことと木柱の周囲と底を焦がしていたため、腐らないで残っていたそうだ。6本の柱にはクリの木が使われ、見はり台や儀式などに使ったと考えられている。

撮影機材:SONY α7(無印初代)

撮影機材:SONY a7(無印初代)

撮影機材:SONY a7(無印初代)

ここでよく問われるのが「掘立柱と竪穴住居の違い」だ。掘立柱建物は、竪穴住居の柱と構造的には同じだが、竪穴住居が地面を掘り下げるのに対し、掘立柱建物は地表面に直接柱穴を掘って立てられる。

竪穴住居は、人々が定住して狩猟採集生活を営んだ縄文時代(紀元前14000~紀元前1000年頃)に作られるようになった住居なので、徐々に掘立柱へ移行していったのだ。

テストに出すからしっかり覚えておくんだぞ。

ちなみに弥生時代になると、掘立柱だけでこれだけのレパートリーになる。すごいね。

日本人のクリエイティブ思考はこの時から備わっていたのかもしれない。

続いてはこちら。

撮影機材:SONY a7(無印初代)

はい、竪穴住居です。ついさっき出てきたばっかだね。

縄文時代の住居は地面を掘り込んで床を造った。中央には炉があり、住居の平面形や柱の配置、炉の位置や構造は時代によって変化が見られた。

撮影機材:SONY a7(無印初代)

撮影機材:SONY a7(無印初代)

こんなのもある。

撮影機材:SONY a7(無印初代)

地面に柱穴を掘り、柱を建てて屋根を支えたものと考えられている。集落の中央、南盛り土西側などから密集して見つかったらしい。

その他にも食料を蓄えるための貯蔵穴や土坑墓など、縄文時代の人々の生活が垣間見える様々な物達を見ることができた。

縄文時代の遺跡は台地上にあることが多い。青森平野に面した台地の中では平地部分が広く、近くに川も流れていて海も近いという立地条件で、食料調達に便利な場所だ。海に近いというのは重要な要素で、縄文時代の人たちは津軽海峡を渡って北海道と行き来していたことが分かっているようだ。また、各地からもたらされた品々が数多く見つかり、活発な交流が行われたことも分かっている。

この頃の一般的な集落の人口は数人から数十人程度と考えられているため、三内丸山は破格の大きさだ。北海道など遠くの集落と交流が盛んであったことから、三内丸山はこの地域の中心的な集落として沢山の人が暮らすようになった一つの要因と考えられている。

人々の生活は地理的要因に大きく影響されることの一例である。

今後もこうして旅の記録や購入したカメラのこと、撮影した日の写真、インプットした知識のアウトプットなど……様々なことを綴っていきたい。