ブルーノ・ワルターの「第九」に震えた ♯わたしの勝負曲 ①

大学時代、学内の合唱団に入っていた。なかなかハードなクラブで毎日昼練、夜の練習。休み中も練習と4年間で一生分歌ったと思う。

12月になると、恒例の第九演奏会があった。クラブの先輩方が一から汗水流して作りあげてきた伝統の演奏会である。

今から30年以上も前の話である。創立者が提案をし、学生達が応えて一から手作りで始まった第九演奏会

1991年が初演。ちょうど30年がたつ。

なんの知識もない学生達が手作りで一からルードヴィッヒ・ヴァン・ベートーベンの交響曲第9番 「第九」を演奏会を開催するには、本当に大変な事だったと思う。私自身は第九演奏会の土台が作られている段階で携わってきたが、演奏会の準備、過程、何が必要かというのを知る貴重な体験をさせてもらった。私は合唱サイドの人間なので、オーケストラのことは全く知識がない。楽器の名前さえもよくわからなかった。第九の演奏には、コントラファゴットというレアな楽器が入ることも初めて知ったし、全体演奏のことをトゥッティということや、チューニング、各パートの楽器の特徴や癖など、初めてオーケストラの事を少し知ることができた。

第九演奏会までの道のり

ゴールデンウィーク明けから、合唱団とオーケストラの4年生で実行委員会を立ち上げ、実行委員長や事務局メンバー、各部門、舞台監督、スタッフ等のバックエンドメンバー。指揮者、合唱指揮、ソリストなどのフロントエンドのメンバーを各クラブで執行となっている3年生と決めていく。

第九の合唱団は400名。夏休みが明けると学内で合唱団員の募集を始める。特に男声が少ないので、女性合唱団員が町のキャッチセールの様に、学内を闊歩している大人しそうな男子学生を狙って果敢に声をかける。完全に怪しまれこっ酷く断られることもあり、影で何度女子達と毒を吐いたことか。1ヶ月くらいかけ募集を募り、秋から練習が開始される。

オケは、弦楽器は全員参加できるが、管楽器はオーディションになる。オーディションに落ちたメンバーは裏方に徹し、オケを支えていく。

ドイツ語曲、尚且つかなりの高音域となる第九は合唱素人が1.2ヶ月で歌えるようになるものでない。経験者が中心となり、ドイツ語の発音やリズムからの練習となる。合唱団の技術委員会が当日までのカリキュラムを決め、一回一回の練習での目標と、合唱指揮者による練習日までの仕上げをしていく。

いよいよ、始動となるオケとの合同結成式では、各団長と実行委員長が熱い演説をし、参加者の士気を高める。苦悩を突き抜けて歓喜に至れ!これが聖楽ベートーベンの第九なのだ!!苦悩を表現するコントラバスから、あの歓喜のメロディーが始まるのだ!!と。メンバー達を奮い立たせる。

これから素人軍団が難解な曲に挑戦するのだ。始めてみると、発音は難しい、音はとれない。高音域が多すぎて歌えないなど、ざぜつする要素たっぷりである。一回の練習を逃しただけでチンプンカンプンになる。なんとなく参加してしまったメンバーが多い合唱団員。まだこの時点では半数の学生が曲の難しさに気づいてない。自分たちが大学の伝統の第九演奏会を作るんだ!との精神的な土台が一人一人にないと、周りは歌えてるのに自分は歌えないという劣等感に辞めていってしまう。歌えるとこだけ歌ったらいいよとのフォローも彼らに届くことはない。だから、士気をあげるというのが何よりも重要になる。

秋、放課後になると学内に第九の歌声が響きわたる。上手いとは言えないが、情熱の限り声を張り上げて歌うその音は、遠くから聴くとなかなか迫力があり、おおっ!と感じる。

バックエンドでは、演奏会の資金繰りのために先輩たちが広告とりに駆け回る。裏方のスタッフとなる運営役員も動き出す。

12月末、大学一年生の時、初めてオーケストラに合わせて歌った時は感動した。3000人以上の観衆。100人編成の大オーケストラ。鳴り止まぬ拍手。きっと上手とはいえなかったが、秋から学内に鳴り響く第九が完成されていく様子を見守ってきた学生達。初めてホールで第九を聴く学生達の心を掴んだ。

終了後は、創立者が出演者たちに会食会を用意してくださり、豚汁とかぜんざいとか、沢山振る舞ってくださった。

次の年には、色々な指揮者の第九のCDを贈ってくれた。このCDを聴いて、自分たちはどんな第九を歌ったらいいのか決めていった。その年は、実行委員長の熱い思いで、ブルーノ-ワルター指揮の第九演奏を目指すことになった。ワルター指揮の第九は、合唱がフロイデ、ジェーネル♪とメロディーを高らか歌いあげる第8変奏の部分が、「泣いてる。俺には泣いているように聞こえるんだ」とドヤ顔で実行委員長が語った。たしかにそう言われると泣いている。歓喜のメロディーなのに、泣いている様に聞こえるのだ。名演奏の聴き比べは勉強になるし、その演奏や指揮者などの背景を調べると更に深く聞くことができる。フルトベングラーのバイロイト音楽祭の第九演奏は、何故か先輩に正座して聴けと言われた。

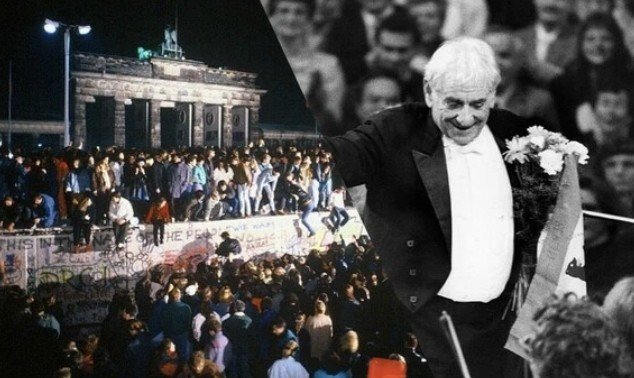

ベルリンの壁崩の第九。フロイデを自由の意味のフライライトに替えて歌った東西ドイツ統合祝賀の第九。名演奏にはドラマがあり感動がある。

ブルーノワルターは、ユダヤ系のドイツ人で、ナチスかや迫害を受ける。オーストリア、スイス、フランスと追われ、アメリカに移住する。時代に翻弄され、大変な苦労をしてきた20世紀を代表する指揮者だ。

「苦悩の中で立ち上がってきたワルターの泣きの第九を歌いたい!」自分達の技術が追いついていないが。。。。兎も角苦悩から生まれた、ブルーノワルターの泣きのメロディーが目指すべきメロディーとなった。

ワルターの第九を目指すべく、オケと合唱団では指揮者を誰にするかもめた。オケのメンバーは過去に第九を振ってもらった指揮者の先生にすると譲らなかった。合唱団側は第一回からずっと携わってくれていた合唱指揮者の先生に第九を振ってもらうことが夢だった。最終的にオケの思いが熱く、合唱団側が折れる形となった。指揮者の先生は、もと宮廷楽団の指揮者である。昔のカセットテープの録音時間規格を決めた指揮者だ。カセットテープの録音時間の規格は46分とか64分とか中途半端な数字だ。この64分の長さを決めたのが今回振って頂く音楽会重鎮の先生だ。SONYが助言を求めた先生である。ベートーベンの第九を録音するには64分かかるから、カセットテープの録音時間の規格は64分にしようと、そんな事も決めてしまう大指揮者である。とても不足などない。

ただご高齢であり、64分もある第九を振って頂いて良いのか。体調が不安要素だった。そして学生以上に創立者は心配され、手すり付きの指揮者台を作りなさい、もしものために、代理の指揮者を準備しなさいと、事細かに配慮をしてくれた。

当日は臨界体制で、2楽章と3楽章の間に一旦指揮者がはけ、体調チェックをして引き続き行けるか判断するという異例の進行をした。もしものための代理の指揮者も待機していた。そして演奏会終了後に、創立者は最大限に指揮者をを励ましてくれ、終了後に大学名誉称号を授与された。そして指揮者の先生だけでなく、合唱指揮の先生、代理で待機していていたオケ指揮者の先生にも名誉称号の授与をしてくださった。裏舞台でずっと学生の為に指揮を振り続けてくださった両先生方の授与に、合唱団のメンバーもオケのメンバーも喜んだ。今思うと、どんだけか影で創立者に心配をさせていたのだと思う。

この時、私たちはブルーノワルターの第九のような演奏など及びもしなかったと思う。そこを目指して仲間と挑戦した日々が自分の糧になったと感じる。

ルートウィヒ・バン・ベートーベン。

1770年、ドイツのボンに生まれて、2020年の今年は生誕250年。

過酷な運命だったベートーヴェン。

200年以上の月日が流れて尚、世界中で人類が歓喜のメロディーを奏でる。

ベートーヴェンは20代の後半から耳鳴りや腹痛に襲われ、次第に聴覚が衰えていった─次第に、音が聞こえなくなる恐怖──。「ハリゲンシュタットの遺書」と呼ばれる手記の中で「ほとんど絶望し、もう少しのことで自殺するところだった」と記されている。 侯・貴族にへつらうことを嫌ったベートーヴェンは経済的にも苦しんだ。 恋愛の破局や創作活動のスランプ。最愛の弟の病死している。 ベートーベンは、悲嘆にくれながらも弟の息子であるカールの後見人になろうとした。愛情を注いだカールの実母とは裁判で争わなければならず、当のカールは、ベートーベンの期待に反して放蕩を重ねた。そして、後には自殺未遂までしてしまう。さらに、耳の病は悪化し、会話帳を使った筆談に頼るしかなくなっていった。その苦悩の中で第九の作曲をしていったのである。

第四楽章の冒頭、ジャーン。ジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャ、ジャーン。ワーグナーが「恐怖のファンファーレ」と呼んだような、あのたけだけしいファンファーレから始まる。第3楽章で寝ていた観衆も、目を覚ますファンファーレ。

この荒々しさは、それまでのものと決別しようという意思を表している。第3楽章の最後の音は、そのまま第4楽章の冒頭の音になって、2つの楽章をつなぐ役割を果たし、この2つの楽章は、間に休みをおかずにただちに続けて演奏され、突然、過酷な運命のごとく、嵐の乱調が襲うのだ。

そして、第一、第二、第三楽章の主題を奏でては、打ち消されていく。これは〝歓喜〟の響きではないのだ、と。

一瞬、神秘な静寂があたりを包む。そして、どこからか優しいメロディーが奏でられる。コントラバスが歓喜のメロディーを静かに奏ではじめる。コントラバスは第九の中で苦悩を表現している。苦悩から歓喜がのメロディーが奏でられ始めるのだ。心に生気を注ぎ、歓喜を呼び覚ましながら、次第に音量を増し、全管弦楽の演奏となって響きわたる。第九の見せ場中の見せ場である。

来年は我が大学の第九演奏会初演から30周年である。

第九を、初めて歌ってから20年以上たつ。生活の中でよもやよもやの経験もした。苦悩を突き抜けて歓喜に至れ この調べが自分の人生の勝負曲となった。

今、中学3年生の次男は苦悩のコントラバスをクラブで弾いている。

わたしの勝負曲その②をそのうち書きたいと思う