プロフィール

本田英貴(ほんだひでたか)

上司部下コミュニケーションの掛け違いをなくす、1on1改善クラウド「Kakeai(カケアイ)」を開発・運営する、株式会社KAKEAI 代表取締役社長 兼 CEO

1979年(昭和54年)熊本県生まれ。

筑波大学卒業後、2002年に株式会社リクルートに入社。

新規事業開発室などを経て、電通とのJV(R25というメディア事業)における経営企画室長。その後、リクルートホールディングス人事部マネジャー。人事では、マネジャー育成や、人事施策のDXを担当。

順風満帆なサラリーマン生活、部下とのコミュニケーションについても自信満々。そんな時に実施された360度評価(上司が部下から評価やコメントをもらう)で、部下から「あなたには、誰もついていきたくないって知ってます??」という匿名のコメントをもらったことがきっかけで、部下とのコミュニケーションに迷い、仕事を背負い込み、鬱を発症。

自分のような勘違い上司のせいで生まれている不幸を社会から無くすことに人生を掛けたいという想いが、KAKEAI創業のきっかけ。

2015年リクルート退職後、スタートアップ数社での役員を経て2018年4月に株式会社KAKEAIを創業。

日本企業で初めて、世界のHRテックスタートアップTOP30選出。

「上司と部下は、なぜすれちがうのか」(ダイヤモンド社)

生い立ちから創業までの流れ

苦しんだ思春期

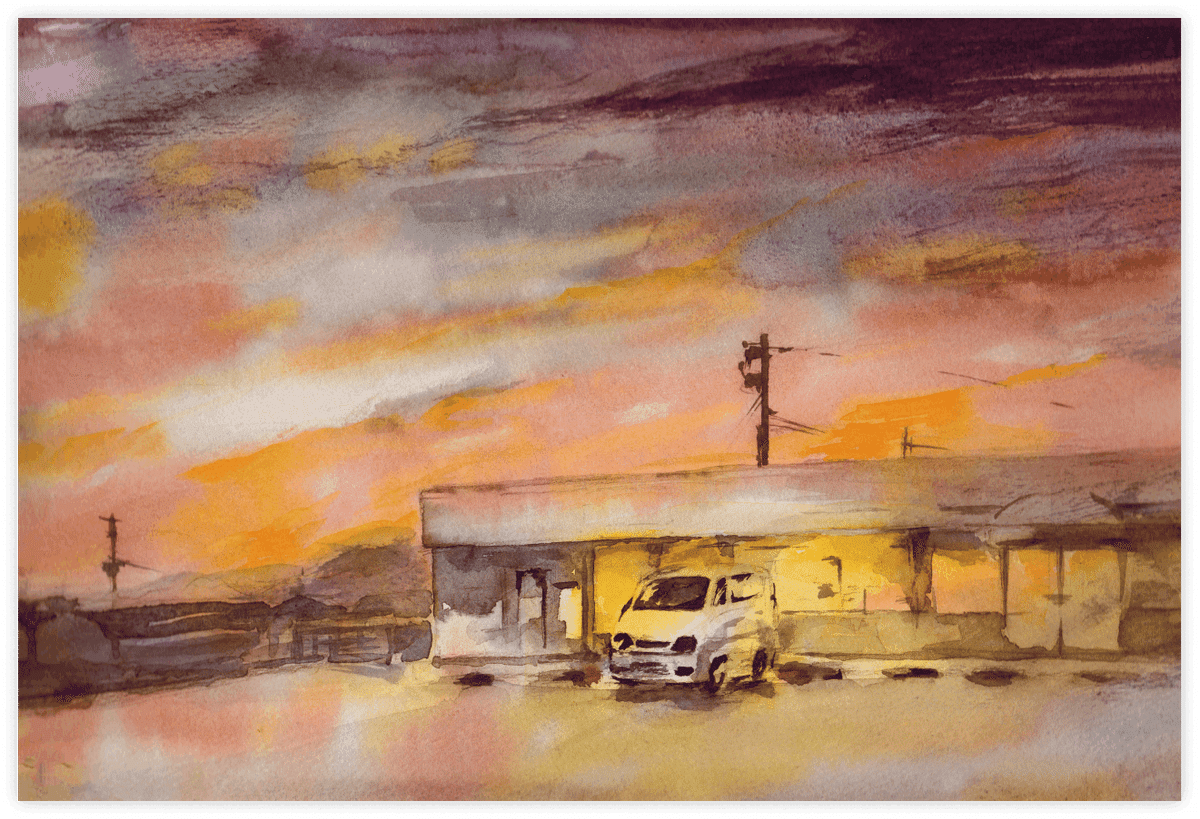

熊本県生まれ。

地理的に、九州のど真ん中、熊本のど真ん中、九州山脈に囲まれた田舎で育ちました。

家は、酒屋と農業をしていました。

私が小学生のころ、酒屋も農業もとても順調でした。

田舎ですが、何不自由ない小学生時代でした。

私が中学生のころ、父親が大きな借金をして、酒屋をコンビニに変えました。

東京でのサラリーマン生活をやめて、実家を継いだ父にとっては、自身の力を試す大きな挑戦だったのだと思います。

町で初めてのコンビニ。ピカピカの店内。子供ながらに胸が踊り、とても誇らしかったことを覚えています。

しかし、私が高校生のころ、コンビニの経営が傾き始めます。

原因は、近隣に複数の競合店ができたことでした。

支払いが滞り始め、徐々に店には商品が陳列されなくなっていきました。

当然、人も寄り付かなくなっていきます。

父親は朝から酒を飲み、両親には喧嘩が絶えなくなりました。

借金取りらしき人が家に訪れるようになり、罵声や聞きたくない会話が聞こえてきます。

部屋にこもり、耳を塞いでいても、父親が近所の家から借金を繰り返したり、保証人になってもらったりしていることがわかりました。

近所からの視線が冷たくなっていったことは子供でもわかります。

思春期の自分にとっては、非常に重く、苦しく、怖い日々でした。

そんな高校生のある日、父親が蒸発しました。

(それ以来、父親とは一度も会っていません)

私は兄弟と、夜逃げ同然で、母親の実家へ移り住みました。

苦しい状況を支えてくれた2つのこと

①「先生」の存在

引っ越したとはいえ、悲惨な状況は続いたわけですが、そんな時に、心を支えてくれたのは、学校の先生達でした。

家庭の状況を知ってか知らずか、よく声をかけてくれました。

「大丈夫、本田のように一生懸命やれるなら、なんとかなるけん。」

そんな言葉にどれだけ救われたか。

折れる寸前の心を、つないでくれました。

将来は自分もこういう人になりたい。

教師になりたい。

そう思うようになりました。

苦しい状況を支えてくれたこと

②「人との競争に勝つ」ということ

そして、確かに、一生懸命やる力だけは、培われていたようです。

私は、ぼろぼろの家庭のことを忘れるように、スポーツを使って「人との競争に勝つ」ことだけに安心する場所を見い出していました。

中学生のころに陸上の県大会で優勝したことをきっかけに、スポーツ推薦で高校へ進んでいました。

高校は考えられないくらい荒れた高校でした。

原付が廊下を走ったり、授業中に先生へ向かって椅子を投げる生徒がいたり、家庭のこともあり、勉強は全くしていませんでした。

よく、机に伏せて、1時間目から6時間目まで全部寝ていました。

教師になりたいと言えども、一切勉強していなかった私に行ける大学などありません。

経済的苦しい状況の中、母親に、できるだけお金の迷惑をかけないかたちで、一年だけ、進学するなら国立のみ、落ちたらすぐに働くことを約束し、浪人させてもらいました。

「決めれば、やり切れる」自信がついていった大学時代

「人との競争で勝ち、安心すること」でのみ自分を支えるという癖。

これは、ものすごく大きなエネルギーになりました。

結局、受験科目はほぼ満点で大学に合格します。

大学では、母親に経済的な負担をかけないためということもありますが、授業料が免除になる成績を維持しました。

それでも本当にお金がなかったので、白ご飯に生卵をかけて、ちぎったニラをかけて生活しながら、陸上でも、全国一の強豪チームの代表となり、インカレなどで活躍する機会を得ました。

「ここだ、と決めれば徹底的にやり切れる」そういう自信がついていきました。

リクルートとの出会い

教師を目指していた私は、周りが就職活動をし始めた時に、自分は就職活動せずに、そのまま教員の道に進んで大丈夫なのか?

そもそも、なぜ自分は教師になりたいと思ってるのだろう?

そういうことを考えました。

自問する中で、そうだ自分は、あの時の先生たちのように、人の人生を支える仕事がしたいんだ、

それであれば、先生ではなくとも、一般の企業にもあるかもしれない、そう思い就職活動をしてみることにしました。

メーカーの説明会、商社の説明会…どれも、当時の自分にとっては人の人生を支える仕事と解釈するには距離がありました。

そんな中で出会ったのがリクルートです。

リクルートという会社は、仕事選び、学校選び、家、結婚、さまざまなライフステージで、人に選択肢を提供することで、人の人生を支える仕事ができる。

人生を賭けて働ける。

ここしかない「ここだ」と決め、リクルート1社だけを受け、内定をえました。

人生を賭けて働ける。

いえ、いま振り返れば、この会社でなら、「人の人生を支える」仕事であることにやりがいを感じ続けながら、「人との競争の中で安心してやっていける」そう思ったのだと感じます。

転落へ向けて突き進む20代

リクルート入社後、最初の配属は福岡。

2年目の終わりに、広島に異動します。

広島での営業は「タウンワーク」というアルバイト情報誌の営業です。

飲食店を中心に、1日数十件の飛び込み営業をしながら、アルバイト募集の広告を頂戴する営業です。

精神的にも、肉体的にも、とてもハードな仕事でした。

ただ、大好きな会社です。

「人の生き方に関われている」ことを実感しながら、「人との競争へのこだわり」で、とにかく成果が出続けました。

その後、入社4年目で、初めての東京勤務になります。

営業から商品企画という仕事へ。

頑張りは認められたのだと思います。

ここから、20代後半へ向けて、一気に乗っていきます。

30歳の時、グループ全体の新規事業を推進する部署に異動になります。

ザ、本社という感じ、とでもいいますか、新しいビジネスを創発する力の高いリクルートで花形の部署です。

31歳の時には、電通とリクルートのジョイントベンチャーの経営企画室 室長という仕事を任されます。

管理職の始まりです。

そして、33歳の時に、リクルートホールディングスの人事へ異動になります。

リクルートホールディングスの人事。

ザ本社の、ど真ん中、という感じです。

誰が見ても、順風満帆。

大好きなこの会社で、もっともっと大きな仕事をするんだ。

自分の考え方、やり方は正しいのだ。

だからこそ認められてきたのだ。

仕事でもらう評価が自分という人間の価値だ。

仕事をすればするほどそんな思いが膨らみ続け、

どんどん自分が大きくなっていく感覚と、責任が増す高揚感が、自分にさらに大きな力を与え、上を目がけて仕事をし続けました。

転落「あなたには、誰も、ついていきたくないって知ってます??」

そんなある時、360度評価というものが実施されることになりました。

上司は、部下から評価やコメントをもらいます。

繰り返しになりますが、当時、私が所属する部署は、人事です。

しかも、人事の中でも、ミドルマネジメント力の強化や、メンバーの成長支援の推進を担う部署にいました。

当然、自分自身の部下とのマネジメントには自信があります。

チームの雰囲気もいい。

メンバーの成長を支援しながら組織をリード出ている感覚、

強い手応えを感じながら仕事をしていました。

そんな状況での360度評価の実施。

私は、1日でも早く実施して欲しい。

きっと部下からは

「本田さん、いつもありがとうございます。本田さんのおかげで、成長できています。」

そんなあふれんばかりの感謝のコメントが届くに違いない、楽しみで仕方ない、これでまた認められる、出世も早まる。

そんなことを思っていました。

結果を楽しみにしていた私に、メンバーから、無記名で届けられたコメントが、これです。

「あなたには、誰もついていきたくないって知ってます??」

みた瞬間、本当に周りの音が聞こえなくなりました。

目眩がし、ぐらっと視界が歪みました。

自分あてのコメントではないと思い、何度も何度も確認しました。

間違いなく、自分宛のものです。

(私が、本当の気づきにたどり着くのは、この出来事から数ヶ月も後のことです)

まず、焦る。このコメントは自分の上司にも共有されている。

まずい。何と言われるだろう。何といいわけをしよう。

挽回しなければいけない。

しかし、怖い。メンバーへどう関わればいいかわからない。

とにかく、自分が正しいと思っていたものは、全く正しくないということだけは確か。

そうはいっても、組織としての業務量は減るわけではない。

どう思われるか怖くて、メンバーに仕事を依頼できない。

仕事を抱え、深夜まで働き続ける。

混乱で、マネジャーとしての役割など微塵も果たせていない状況が続きます。

完全に行き詰まりました。

思考は鈍くなり、時折刺すような頭痛に襲われるようになります。

極限まで疲れているにも関わらず、不安で夜も眠れなくなりました。

病院に行くと、重度の鬱と診断されました。

休職することになりました。

休職

新卒で入社した会社で、「人との競争で勝ち、安心すること」でのみ自分を支えてきた私にとって、会社は全てでした。

全部が終わってしまった、という虚しさ、大きな不安に襲われ続けます。

会社で、誰かが「あぁ、本田も終わったな」と笑ながら言っている声が聞こえてきます。

自分の状況は特別だったんだ。

そもそも相当無理がある仕事を組織として担わされていたんだ。

そんな言い訳をしながら、朝から酒を飲みごまかします。

今思えば、子供の時に見た父親と同じ姿です。

医師からの指示を無視して、1日でも早く復職しようとしました。

しかし、いざリアルに職場をイメージすると、休職前の混乱状態から、自分が何一つ変わっていない、そう気づきます。

これではまたすぐに休職することになる。

繰り返したら、もっと地獄に落ちる。

3ヶ月の休職期間の後半の1ヶ月くらいでしょうか。

少しずつ自分と会話できるようになってきました。

誰が書いたかわからない、この言葉

「あなには、誰もついていきたくないって知ってます??」

一体、これは何なのか。

コミュニケーションもしっかりとっていた。

アドバイスをすれば、皆、役立っていそうな顔をしていた。

とにかく、自分の経験、自分が見てきた職場、自分が先輩から教わったことを、フルに活かしながら、注意を払って、メンバーにとって良かれと思うことを、真剣にやってはいた。

ようやく思考が回り始めます。

メンバーにとって良かれと思って、?、一体誰にとって良かれと思っていただろう。

メンバーではなく、自分か?

いや、それぞれのメンバーのことを考えはしていた。

ただし、少なくとも、自分は、自分が見た世界を、自分にとって都合よく解釈していた。

メンバーのことは思ってはいた、しかし、自分が経験してきたことを土台に、自分が知る範囲の引き出しで、部下に関わっていたにすぎない。

相手のためになどなっていなかった。

結局は独りよがりの、勘違い上司。

たまたま、何かの縁で自分のメンバーという立場になった、一人ひとりの人生を、自分はこの手で傷つけていた。

このまま消えてしまいたいほどの恥ずかしさ。

当然まだ残っている、メンバーと関わることの怖さ。

しかし、それをかき消すに足る、本当に申し訳ないという気持ち。

改めて「ここだ」、この現実に向き合うんだ、と決め、

全く同じ部署に復職しました。

復職して感じたこと

人との競争で勝つことに執着しない、

つまり、他人と自分を比べることがない素の状態で、仕事に向き合ってみて、独りよがりの勘違い上司であった自分との対比で、それまで、競争相手であった皆が、本当に輝いて見えました。

そして、恥ずかしながら、ようやく、それまで自分が見れていなかった現実に触れることができました。

自分のような上司も大勢いて、無自覚に部下の人生を日々傷つけている。

一方で、どんなに組織コンディションが悪い部署であっても、それを変えられるマネジャーもいる。

その人が組織のマネジャーになれば、メンバーが活き活きとし始める。

決して、メンバーへの関わり方がぬるいわけではない、むしろどちらかと言えば、厳しい。

だけど、皆が最後まで自分のため、お互いのために頑張り、成果が出る。そんなチームにできるマネジャーがいる。

多くの人が、上司や部下とのコミュニケーションに苦しみ、当然、その現実が少しでもよく変わっていくことを心から願っている。

しかし、人事として、なんとか変えようとしても、

全ての上司部下の1対1のコミュニケーションに立ち会うことなどできるはずがありません。

周りから見えないものだからこそ、上司の自覚を促すのは難しいし、お互いに真似し合うことも難しいわけです。

上司部下コミュニケーションとは、構造的に、属人的にならざるを得ないものだと感じました。

そして、この属人的なマネジメントは、上司が、研修を受けたり、マネジメントに関する本を読むことなどでは根本的に解決しない、まして、流行のエンゲージメントやモチベーションなるものを測るだけでも解決しない、テクノロジーを用いた、

コミュニケーションそのものを支える仕組み。

上司が、できるだけ早く、正しく現実を捉えられる仕組み。

上司同士が、部下へのよい関わり方を真似し合える仕組み。

こういう仕組みが必要だと思うようになりました(これが、現在、株式会社KAKEAIが提供しているSaaS、1on1プラットフォーム「Kakeai(カケアイ)」の構想のもとになっています)

私は、思春期の大変な時期を支えてくれた人の影響から「人の人生を支える」仕事にやりがいを感じる人間になりました。

苦しい時期を乗り越える過程で「人と自分を比べることで安心する」癖がつきながらも、それがエネルギーの源泉ともなっていきました。

「ここだ、と決めて徹底的に登り切った」結果、たどり着いた先にあった

のは、大きな失敗です。

失敗のおかげで「人と自分を比べることで安心する」という呪縛がなくなり、改めて、自分の人生をどう「人の人生を支える」ことに活かすか考えました。

自分自身が無自覚にしてきたことに対する懺悔の気持ちとセットで、「属人的なマネジメントを無くす」とに人生をかけたいと思うようになりました。

スタートアップへの転職を経て創業

2015年にリクルートを退職後、すぐには起業しませんでした。

というよりも、どっぷりサラリーマンをやっていて、そもそもそんな方法もわからないので、できません。

なにやら、世の中にはスタートアップというものがあって、お金や仲間を集めながら社会に挑戦しているらしい。

ということで、自分の気持ちに一旦蓋をして、スタートアップに飛び込んでみることにしました。

私が転職したのは、会社全体の月の売上が15万円しかないような状況のスタートアップでした。

一から出直そうという気持ちもあって、いちメンバーとして入社しましたが、割とすぐに成果が出せて役員になりました。

ベンチャーキャピタルとの接点や、後にKAKEAIを共同創業するメンバーや、今のKAKEAIのCTOに出会えたのも、この時です。

スタートアップというスタイルでの社会へのアプローチの醍醐味も、難しさもしっかり体験しました。

2017年あたりでしょうか。

タクシーCMや、web上で、エンゲージメントを測るとか、コンディションの可視化、という言葉をよく耳にするようになっていました。

「研修」や「測る」とか「可視化」といったものでは、現場の上司と部下のコミュニケーションは変わりません。

蓋をしていた気持ちの再熱と共に、同じ想いを持ってくれている仲間の心強い後押しもあり起業することを決めました。

創業、そして今(簡単に)

2018年4月に株式会社KAKEAIを創業しました。

約1年のプロダクト開発期間を経て、2019年から機能を段階的にローンチしていきました。

2019年は、本当に順調なすべり出しでした。

HRテックと言われる、人事系の課題をテクノロジーで解決する領域で、非常に注目されました。

日本だけではなく、世界からも注目いただき、日本企業で初めて世界のHRテックスタートアップ30社にも選ばれました。

ラスベガスの世界最大級のHRテックのカンファレンスに呼ばれ、プレゼンもしました。

国内の、HRテック関連のアワードは総なめでした。

想いを起点にスタートしたこのKAKEAIという、属人的なマネジメントを無くすというプロジェクトですが、実は大きなトレンドに乗っていました。

一言でいえば、エンプロイーエクスペリエンスが大事だ、という流れです。

労働力人口減少、多様化、雇用の流動化が進み、企業はこれまでのように、従業員を管理するという考え方では選ばれなくなってく。従業員の視点で個の支援をしなければならくなっている。

さらに、VUCAと言われるようにビジネスの競争環境が変わり、現実を捉えてスピーディーに行動できる強い最前線の組織づくりも大事になっている。

そうなると、マネジメントも変わらないといけないわけです。

これまでのような、従業員をひとくくりにして、一律の管理をするというスタイルから、個人と継続的に、本音で、高頻度に対話し、個人の視点で支援しなければいけない。

しかし、現場のマネジメントは一層難しくなっていきます。

プレイングマネジャー、ハラスメント、価値観の違い。

そんなトレンドに対し、私たちが提供しはじめたKakeai(カケアイ)というプロダクトは、それを実現するソリューションとして、しかもテクノロジー無しでは一向に進化してこなかった問題に対する新たなアプローチとして、非常に注目いただきました。

そんな2018年、2019年の創業当初、私も含めてまだ数名のチームでしたが、順調にスタートしました。

しかし、そこに訪れたのがコロナです。

引き合いが全くなくなりました。

2019年は、プロダクトを磨く期間として、提供先を増やさずに進めていたこともあり、資金が底をつきそうになっていました。

いよいよこのままいけば会社が終わる。

焦ります。色々なことを試しても、何もおきません。

日に日に、会社の終わりが近づいていきます。

ここでプロダクトを見直しました。

実は、ようやくここで1on1というシーン向けに、プロダクトをつくり直したのです。

2020年の夏あたりから、いよいよリモートワークが続くぞとなってきて、

現場では、コミュケーションの問題が切迫感の高い問題となってきたあたりから、引き合いが増え始めました。

そこから2年、ユーザーは240倍、お問い合わせの数は270倍になりました。

カケアイは、従業員数が数万人の大手企業から、数人の企業、学校、保育園、病院、本当にさまざま企業にご利用いただけるようになってきました。

企業全体でご利用いただいている企業もあれば、ひとつの部署や、2人でご利用いただいているケースもあります。

カケアイは、現場の皆様のためのプロダクトです。

もちろん、売上が上がったり、離職率が下がったりすることも確認できています。しかし、極端な言い方をすれば、経営や人事のためのものではありません。

働く一人ひとりの、目の前にある問題を解消するためのものです。

例えば、カケアイでは、カケアイをご利用いただいている上司の皆さんが1on1のコツを会社という枠を超えて共有してくださっています。

上司だけではなく、部下の皆さんもです。どうすれば、上司との1on1がうまくいのか、どんな時に、どんな対応をしてもらったことがよかったのか。そういう体験が、会社を超えて展開されています。

その他、プロダクトは本当に細部にこだわりながら、上司と部下の間に入ってコミュニケーションを改善するよう工夫しています。

私たちの株式会社KAKEAIのパーパスです。

あなたがどこで誰と共に生きようとも、

あなたの持つ人生の可能性を絶対に毀損させない。

このパーパスのためには、日本にとどまるわけにはいきません。

例えば、会社や国を超えた1on1を生み出すことや、世界中で今この瞬間も行われているコミュニケーションを、世界中の誰もが使えるものにしていかねばなりません。

私自身も成長しなければいけません。

また、日々壁だらけですが、いつか大きな失敗もするのでしょう。

それでも、自分が失敗して迷惑をかけたように、また、昔、自分が人からの関わってもらい方で人生を支えてもらったように、人は人にどう関わられるかで、人の人生は変わるということを胸に刻み、大きな懺悔と強い信念で、努力を重ねます。