金箔を使ってみたら激ムズだったので、お手軽に使えるようにあれこれ実験した件。

版画の師匠が金箔を使った格調高く素敵な作品を見せてくれたので「良いなー」と思っていたら、アマゾンで300枚1,200円という箔を見つけたので買っていました。

(円安になる前)

当然中国製。

当然金じゃない。

・・版画仲間が別のサイトで「1400円のを見つけた」と買ってみたら、純金の金箔で1枚入りだった!

なんか縁がボロボロのもあるけど、金銀銅各100枚入りだからなあ・・

こんなもんやろ。

日本画では膠で貼り付けるのでやってみたら上手くいかん。

乾かし加減のコツがあるのか?

アクリルのメディウムでも早く乾きすぎてつかない。

初めて作品に使ってみる

そんなこんなで苦労して貼ったのがこれ

ステンシルの型を使ってメディウムを塗り、箔を置いたけど・・・

縁から早く乾いたようで形が出ていない。

金色の絵の具で修正。

でもやはり金箔かっこええやん。

使えるようになりたい!

再チャレンジ

メディウムの厚さや手早く作業することに注力して2作め。

1作めよりはキレイに出来たけど、労力が半端ないです。

やってられません。

箔って本当に薄くて、鼻息だけでシワシワになります。

シャキッとせんかい!・・と思っていたら版画の師匠が「秋の講座」で箔の裏打ちをメインテーマにしてくれました。

講座で習う

まず先生がお手本を見せてくれます。

とても精密に作業ができる人物なので、生徒は同じ手順でやってもほぼ失敗します。

「始めからできれば苦労しないよ」

ごもっともです。

手順は

雁皮紙を糊の定着が均一になるように湿らせて、余分な水分を取る。

ボンドを混ぜたヤマト糊を塗る

あかし紙に移した箔を乗せる

そっと撫でて定着させる

です。

ほぼ全員3で苦戦します。

あかし紙とは箔を移動させるときに使う、油分や蝋で箔を仮止めできるようにした紙です。

職人さんが使うやつ。

素人がやっても移動途中で箔がどっかに行きます。

私のは乾ききらないのに、短気を起こして引っ剥がしたのでシワシワに。

で、家に帰ってから同じ手順で復習。

土台の紙は「雁皮紙」という極薄で丈夫な紙を講座では使いましたが、高価でもったいないので、書道の半紙を使用。

後で剥がしやすくするためのプラ版

糊はわりとユルユル

雁皮紙ならもっとピンと張った感じになるのですが、安い半紙なので波打っています。

それに結構な手間。

手抜きのための実験

座右の銘 「横着は発明の母」

今回も手抜き・・いや効率的なアイデアを思いつきましたよ!

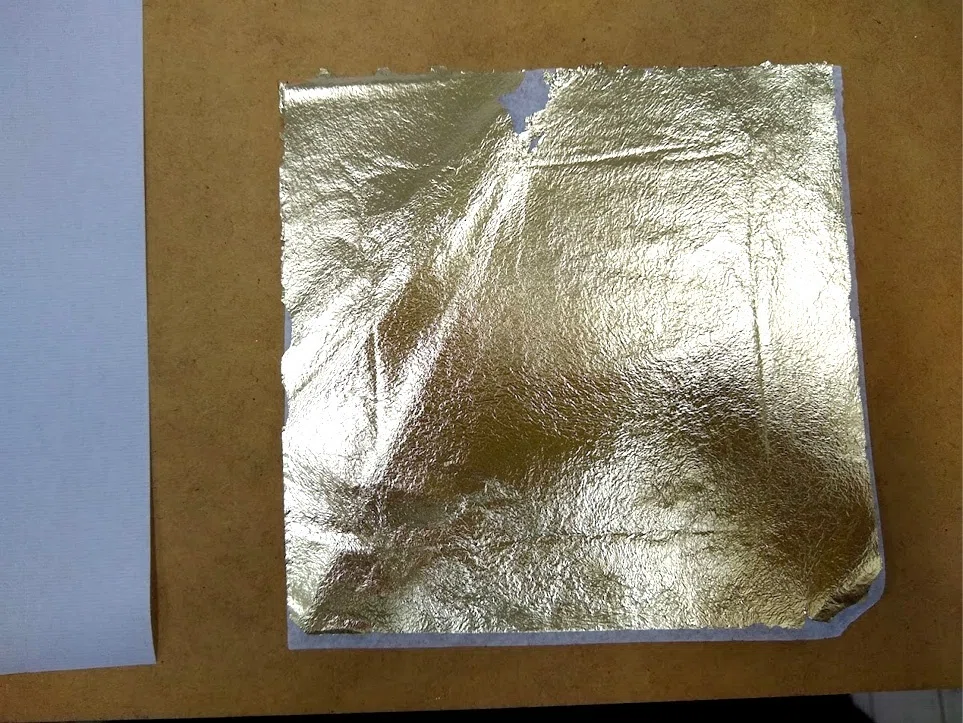

あかし紙・・静電気起こした下敷きで代用

雁皮紙・・箔の間に入れてある紙

刷毛で塗る糊・・スプレー糊で代用

ダマになって出てくるよ

箔の間にはさんである紙は箔の大きさなのでカットしなくてよい

ええ大人なので下敷きは手持ちがなく、クリアファイルの2枚おろしで。

お尻や脇でこすって静電気を起こしてください。

確認のためティッシュペーパーに近づけて引き寄せられればOK。

右にクリアファイルと裏打ち用の紙

静電気でぴったしくっつく

シワは息を吹きかけると少しマシになります。

このままスプレー糊を噴射した紙にそっと乗せます。

(箔には裏表ありません)

大きさがほぼ同じなので慎重に。

四角い線は元々ある

多分裏に糊を塗って湿ったら消えるはず

知らんけど

のりスプレーは屋外でしたほうが無難

囲っていても床がネチネチになる

裏打ちしておくと直線に切ったり、型抜きが難なく出来ます。

この上から刷ることも出来る

スプレー糊の欠点は、完璧にフラットにならないところ。

しかし

巨匠の作品なら黄金の板のように見えても、私のようなへっぽこだと「金色の色紙貼った」に見えかねないので、この不規則なシワシワの素材感は頑張って箔を貼りました感が出て良き!

今でもアマゾンで100枚1000円以内で売っているので良かったら試してみてね。

くれぐれも何枚入か確かめて純金のを買わないように!

もったいなくて永遠に使えません。