私も伝統芸能になりたい、かもしれない。

「伝統芸能って、なんだろう」

魅力を伝えるどころか、ほとんど触れてこなかった分野で。とにかく、知ることから始めようと思った。

企画メシ第2回。「伝統の企画」で 講師は九龍ジョーさん。

【課題】

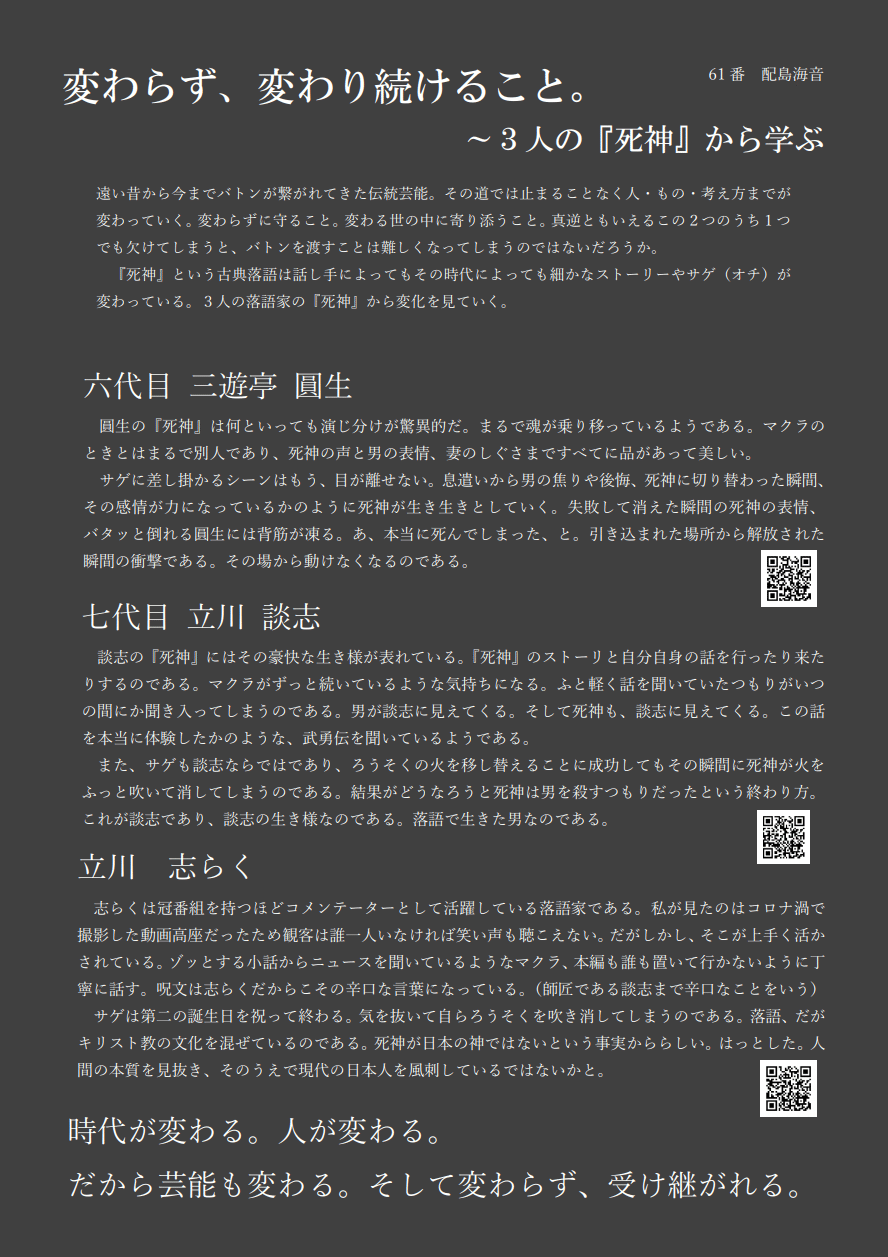

「伝統芸能」を調べて、あなたが見つけた魅力を説明してください。

第1回の講義の最後で聞いたとき、うぅっとなった。

伝統芸能って、なんだろう。

歌舞伎?落語?講談?能?能って歴史で習ったあれなのか?お面つけてるやつか?知っているようで全く知らない。触れたことがない未知の世界だった。

「之を知る者は之を好む者に如かず」なんて言葉がある。魅力を伝えるには「好き」を見つけなきゃいけない。「好き」になるには、「知る」必要が出てくる。

(最近国語で習った)

まずは知ろう。たくさん触れてみよう。そして、好きを見つけよう。

スタートラインに立つまでずっと距離がある。時間もある。自分のペースで歩こう。まだ走らなくていい。景色を楽しまなきゃ。

学校から帰って、YouTube。九龍さんの著書を読んで。また、YouTube。落語を聴きながら英語の勉強をするも完全に意識は落語にしかなかった。

(なぜかわからないけど英語のテストの結果は良かった。ありがとう死神!

)

いろんな作品を見て、伝統芸能のイメージが変わっていった。

ずっと、変わらないものだと思っていたのに。

ずっと変わってきているじゃないか、と。

その変化に惹かれて、やっと、スタートラインに立つ。

企画生の課題を見て、はっとする。

1枚にまとめるってそうなのか!1枚にとらわれて私は企画書チックになってしまったけど、そんな方法があったか!

って思えたことに、はっとした。

前回は、そんな余裕なかったのに。

悔しいというかもどかしいというか、そんな感情でいっぱいだったのに。なんでだろう。明るくとらえられているというか、よっしゃ!と燃えてるというか。

#企画メシ 初回より私、進化してるぞ!

— KaiTO (@KaiTO_anatani) July 13, 2021

と、自分を褒めてあげてます。自分を認めたら、素直に企画生の課題に憧れや尊敬を持ててることに気づいて、さらに嬉しくなってます。うわぁ、この循環すごくいい…認めるって大事だ。

きっと、自分を認められたからだ。

伝統芸能から学べたのかもしれない。変えたいこと、変えたくないこと、変わり続けたいこと。自分も一緒に認められたからかいいことが循環している気がする。

伝統芸能から伝統芸能を学ぶわけじゃない。学ぶことは、自分の中にある。

魅力を伝えるってことは、きっとそういうことだ。

自分という演算機に通す。

企画とは、自分の中から出てくるものを発見すること。

九龍さんがおっしゃっていたことが課題を通してわかった。

まずは自分。自分の感じる魅力。

自分。

「自分って何だろう?」がグルグルしているけど、きっとこの答えは死んでもわかるのかどうかわからないから。これもゆっくり、探していこうと思う。

何が変わって、何が変わらないのか。

人間、内容、感情、本質。バトンとなっているものは、変わっているのだろうか。変わっていくのだろうか。

どこまでが伝統芸能で、どこからが伝統芸能ではないのか。

変わる落語を聞いて、変わらないものを見つける。

どう伝えればいいかわからないけど。伝えることはできなかったけど。

私はきっと、

変わらず、変わり続けたい。

伝統芸能のように、生きたい。

そう思った。