【地歴日記 #11】 明日誰かに自慢できる!?地理担当が語る地理の豆知識3選!

初めまして、海城中高地歴研の中2部員です。

海城では新入学生の入学式、在校生の始業式も終わり新たな生活が始まりました。新1年生の方は、ご入学おめでとうございます。興味があれば、ぜひ地歴研を見に来てみてください。

さて、今回は地理の話を書くのですが、どこにも行けなかったので(地理担当とは?)

明日自慢できるかもしれない地理の豆知識を書こうと思います。他の部員の方に比べて拙い知識や文章ですが、知っていた方も知らなかった方も暖かい目で息抜き程度に見ていただけると幸いです。

ここでクイズ!南米チリになどにまたがるアタカマ砂漠は、世界でも有数の○○地域です。

さて、○○に当てはまる言葉はなんでしょう?

① 少雨

② 高温

③ 人口が少ない

④ 風の吹かない

答えは記事の最後で!

①世界一高い山、実はエベレストじゃない?

「世界一高い山は?」と聞かれたら、皆さんはどのように答えますか?多くの人が、「エベレスト」と答えると思います。

ヒマラヤ山脈にある標高約8849mのエベレストは、確かに世界一標高が高い山と言えます。

しかし、見方によっては世界一高い山は他にもあるのです。まずは、「海底から」一番高い山。

これは、ハワイ・ハワイ島にあるマウナ・ケア山です。標高は4205mなのですが、海底からの高さはなんと10203m!これはエベレストの標高を2000m上回っています。

次に、「地球の中心から」一番高い山。

これは、南米エクアドルにあるチンボラソ山という山です。

地球は自転によって赤道の方向に膨らんでおり、緯度はエベレストの北緯28度に対しチンボラソは南緯1度とほぼ赤道上であるため、チンボラソの標高自体は6263mであるのに地球の中心からの距離はエベレスト6382.3km、チンボラソ6384.4kmでチンボラソの方が高くなります。(分かっても体感はできませんが。)

②海に流れ込まない川がある?

川といえば、海に流れ込むイメージがありますね。しかし、世界には海に流れ込まない川もあります。その代表的な例が、中国西部のチベット高原に流れるタリム川です。中国最西部にある天山(テンシャン)山脈から流れ出たこの川は、全長2030kmの中央アジア最長の川であるにも関わらず、チベット中央部のタクラマカン砂漠の東部で消えています。

これには2つの理由があります。1つ目は、チベットが全方向山に囲まれていて、海からの風が遮断されることにより、乾燥していることです。それにより流れ出た水はどんどん蒸発していきます。さらに灌漑用水の採取がとどめをさし、完全に乾いてしまっているのです。

③中央分水界の話

最後は、主に日本の話です。皆さんは、中央分水界というものを知っていますか?

そもそも分水界とは、そこを境に降った雨の流れ出る先が変わる境界のことです。

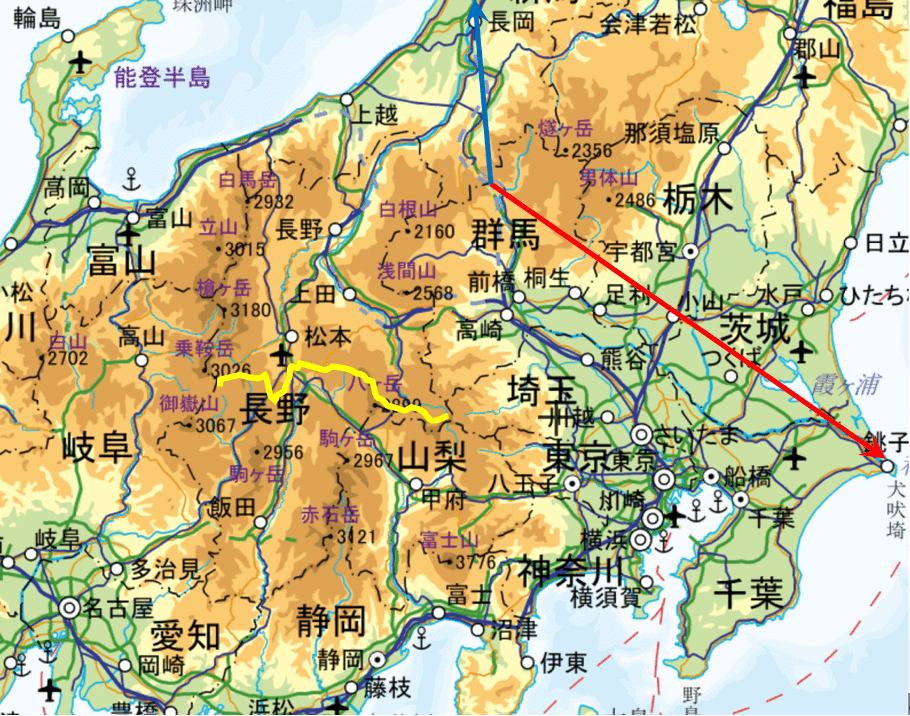

その中でも、中央分水界とはそこを境に降った雨が日本海に流れるか太平洋に流れるかが決まる境界のことを指します。

この中央分水界、日本地図を見ながらでも辿ることができるのですが、これがなかなか面白いのです。

例えば、群馬県と長野県の境にある碓氷峠では、群馬県側に降った雨は利根川などで太平洋に流れ込むのに対し、長野県側に降った雨は信濃川経由で日本海側に流れ込みます。一方で長野県が南北に二分されるなど、県境が分水界とは限らないのです。

しかし、中には一風変わった分水界もあります。一般的に分水界は峠などの高いところにあるのですが、兵庫県丹羽市氷上町にある「水分れ」は標高100mほどしかありません。

このように、奥深い中央分水界、ぜひ皆さんもお手元の地図で辿ってみてはいかがでしょうか。

さて、僕も忘れかけてましたがクイズの答えは、①の少雨地域です。アタカマ砂漠では、

17年間の平均降水量が5mmだったこともあったそうです。

いかがだったでしょうか。歴史記事を期待されていた方はすいません。来週からは再び歴史の記事になると思うので、期待していてください。

以上、「明日誰かに自慢できる!?地理担当が語る地理の豆知識3選」でした。