Macintosh 512K カナ

「地方開発者の私的Mac40年」の最初の記事です。

❷「512KカナMac マニュアルと付属品」

❸「Macintosh Plus」

❹「初期のMac用アプリ」

❺「作るは地獄と言われたソフト開発」

❻「APDAと90年代に作ったアプリ前半」

❼「APDAと90年代に作ったアプリ後半」

私は1985年夏にMacintosh 512K カナを購入しました。

オリジナルのMacintosh(128K)の写真や記事にくらべて、512K 特に「カナ」の情報は貴重かもしれないので資料として残そうと思います。

ずいぶん昔のことでいろいろ忘れていますが、昔書いたものなどを参考にまとめなおします。

なお写真撮影はすべてiPhone 14を使いました(容量を抑えるために縮小しています)。

1984年に最初のMacが登場

1984年1月に Macintosh が発売になりました。

この点いろいろなところで書かれています。

LisaにもMacintoshにも注目していました。

Macintoshは日本でも購入可能でしたが価格が(自分が購入するには)問題でした。

当時ソードのM200シリーズやPC-9801を仕事で使っていました。

このため128KのメモリーしかないMacでは日本語を扱うのは無理だろうとは予想していました。

後日資料が出てきて分かったのですが、128Kでは英語アプリの実行も綱渡りのかなり苦しい状態だったようで、ましてソフトの開発は無理でした。

当初Macのソフト開発はクロス開発と呼ばれる実行環境とは異なるシステムで開発を行う必要がありました。

別の機材(より高性能で高価なのMacintosh XLなど)が必要で、かなり『大ごと』に感じていました。

現在はiPhoneアプリの開発をMacで行うことが日常となっていますが、あえて『クロス開発』と呼ぶことも少なくなったように思います。

それでもMacintoshにとびきりの魅力を感じていました。

MacWorld誌に載っていたMacを持った学生の写真はMacを手に入れた喜びをとてもよく表していますよね。

メモリが4倍になったFatMac

1984年9月に512KBのMacが登場しました。

512K Macの違いはメモリ容量だけです。

メモリーの強化で実用性は大幅にアップしました。

のちにアプリ開発(クロスではないマシン1台での開発)も可能になりました。

日本では外部フロッピーディスクドライブ・イメージライタ(専用プリンタ)のセット割引が設定され購入の敷居が少し下がりました。(私が購入したのがコレ)

(家族の後押しと半額補助がありやっと購入の踏ん切りを付けることができたのが実際のところです。)

日本語に対応したのが512Kカナj

日本語といってもカタカナだけ!

でもマニュアル類は完全に日本語に翻訳済みでした。

キヤノン販売が扱っていたので、私は事務器販売していた友人を通して1985年の夏に購入しました。

Macintosh 512Kカナは自分にとっては最初の『マイコン』でした。ソードのM200シリーズは高価で、PC-9801は自宅に持ちたいほどの魅力はなかったのです。

後にソフト開発をするようになってから札幌のキヤノン販売の担当者Mさんに伺ったところ、北海道でキヤノン販売経由で最初にマックを購入したのは釧路の方で、私は2番か3番目だったようです。

久しぶりにマニュアルを見るといろいろ思い出します。

カナバージョンではありますが、フロッピーディスクで起動するので起動ディスクによりカナ表示と英語表示が変わりました。

使用するアプリが増えてくると、フロッピーごとにシステムのバージョンが違ったりしました。

ハードディスクでいつも同じシステムで起動する場合とは違い、現在よりは(情報も少なく)システムのバージョンを意識することは少なかったのかもしれませんがあまり記憶がありません。

ネームプレート

背面左上のネームプレートはボディの凹みに別部品のネームプレートを埋め込んでいるように見えます(手間とお金がかかっていそうです)。

手間とお金はマニュアルにもガイドツアーにも注ぎ込まれていました。

別のnoteにまとめました:

初代(128K)Macintoshのネームプレートには「Macintosh」とだけ書かれていたそうですが、512Kカナは「Macintosh 512K」と書かれています。

512Kの部分は赤でちょっとありがたみが増します。

私のバックパネルの虹色アップルマークは(背面を窓に向けていたため)若干色褪せています。

カナはシステム(ソフトウェア)で実現されていて、ハードウェアはキーボードを除き512K Macそのものだったはずです。

大谷和利さんの「Macintosh的デザイン考現学」には次のように書かれています。

初代Macを正面から見ると、フロントパネルには例のリンゴマークがあるだけで、機種名が見あたらないことに気が付くだろう。実は、"Macintosh"という立派なネームプレートはバックパネルの上部に位置していたのだ。これは、会社の受付などに置かれることを想定して、来客にその製品名がよく見えるようにとの配慮からである(考えてみれば、自分のコンピュータの機種名を、ユーザー自身が毎日見せられても意味がないわけだ)。他機種では板金で処理され美的感覚に欠けるバックパネル自体が、プラスチックで美しく成型されていたのも同様の理由からだった。

持ち手

本体上面の絶妙な位置に持ち手があり、バランス良く持ちあげることができます。

構造は初代iMacも同じですが、iMacは画面が大きく重いためオリジナルMacほどのハンドリングのしやすさではありません。

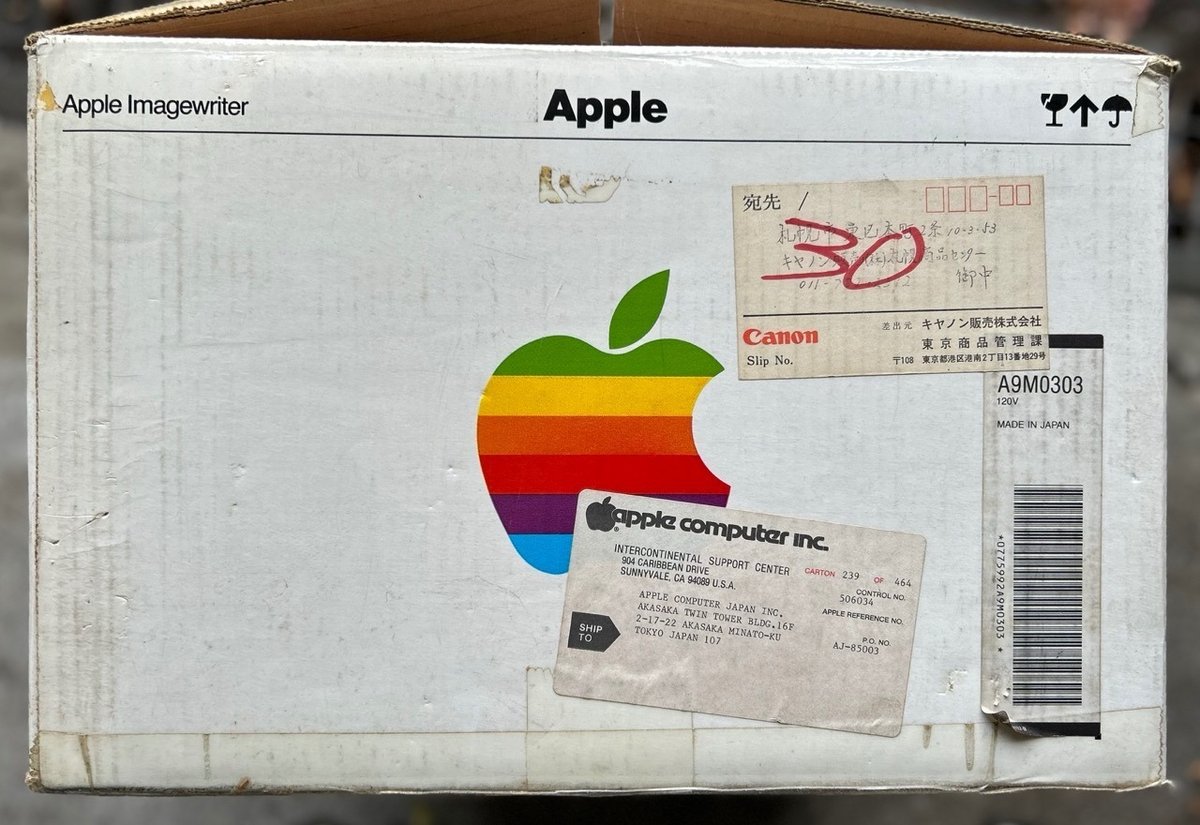

外箱

カナjもダンボール箱の表面はカラー印刷でした。

現在のMacやiPhone・iPadほどではありませんが美しい箱で、当時の他社製PCとはまったく違うものでした。

外箱はその後残念ながら家族に処分されてしまったため写真はありません。

外部フロッピーディスクドライブとイメージライターのバンドルセットで購入したので、イメージライターの箱だけは残っています。

外部フロッピーディスクドライブの箱についてはまったく記憶がありません(もちろん箱も残っていません)。

本体の箱の中に入っていたのかもしれませんが不明です。

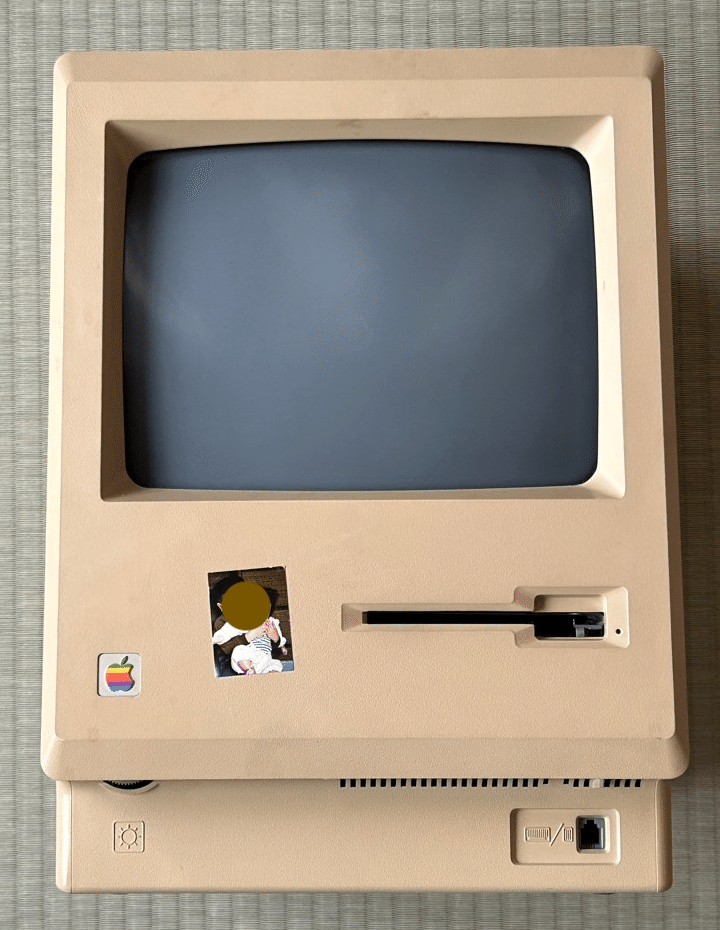

画面

Macintoshの画面は白黒2値のCRTディスプレイです。

サイズは9インチのビットマップです。

(当時のPCでビットマップはめずらしかった)

解像度は512*342ドットです。

画面の大きさは文庫本の見開きとほぼ同じです。

iPad mini の7.9インチよりは大きいですが、iPad の9.7インチよりは小さかったわけです。

MacBookでも13インチからですから現代ではとても小さく感じますが、1980年代当時は画期的でした。

ただし漢字の表示には適しているとは言えません(特に白黒2値表示だったため)。

その後カラー画面とTrueTypeフォントで12ポイントでも漢字表示が問題なく可能となり、さらに画面も高解像度になりより細密な表示が可能となっています。

白黒2値のビットマップなので1バイトで8つのドットを構成しています。

512ドットは64バイト使っています。

画面に64*342で21Kバイトほど使かわれます。

内部ではもうひとつまったく同じサイズのAlternate screen bufferを使うテクニックがありました。

画面解像度とサイズのヒミツ

小さな画面で実用的だったのは、絶妙な画面デザインです。

メニューバーやメニュー項目に表示する文字サイズは12ポイント(アセントは9ポイント)、アプリや書類アイコンは32ピクセル。

(Macintoshの画面は1ピクセルの高さと幅が1ポイントです)

メニューバーやウインドウタイトルの高さ、スクロールバーの幅そしてマウスポインタのサイズも1ピクセル単位でこれしかないデザインです。

画面を大きくするとビットマップにメモリーを多く必要としますし、全体を再表示するための時間もより必要となってしまいます。

この画面サイズだったからこそ(当時の8MHzクロックの68000で)、マウス操作に追随する快適なアニメーション表示が実現できました。

正確にはクロックは7.8338 MHzだそうです(四捨五入で8MHz)。

初代iMacのCPUクロックは233MHz、クロック周波数が公開されている2020年のiMacで3.1G〜3.8GHzと40年弱で500倍近くになっています。(Apple Siliconの機種はクロック周波数が公開されていませんがさらに高性能です)

しかし(数多く登場した魅力的なアプリを活かすために)、大きな画面で快適に使いたいとの要求は大きくサードパーティが外付けの縦長ディスプレイなどを提供していました。

Macのソフトウエアの基盤であったToolBoxは画面サイズは変更可能な仕組みになっていて、その流れはMacintosh II につながりました。

あらゆる部分でLisa開発の経験が生きたのだと思います。

マウス

LisaとMacの最大の特徴はマウスを使って操作することでした。

マウスボタンがひとつだけです。

マウスケーブルの接続端子にはマウスのアイコンがあり、Mac本体の同じアイコンのコネクタに接続をうながします。

(次の写真は512KMacのバックパネルのみのためコネクタ部分はなく穴になっています)

マウスの使い方を練習するためのガイドツアー(Macの画面上で使い方をアニメーション表示するソフト)が付属していました。

Macのマウスは操作感が抜群でした。

細かな動きに的確に反応し、画面の対角線へなど大きな移動も当初から思い通りでした。

マウスのしくみ

私が「マウス」をはじめて見たのは展示会でLisaのマウスだったように記憶しています。

実物を見るまでどんなしくみなのかまったく見当がつきませんでした。

幸い展示されていたマシンは操作可能な状態だったので、マウスを少し動かしてみたあとに、マウスの裏側を見てはじめて「球」があることを知りました。

Plusのマウスについての解説が「Guide to the Macintosh Family Hardware」に載っています。

初代MacintoshとPlusのマウスは同じものだったと思います。

(インサイドマックにも載っていたような気がするが処分してしまい確認できなかった)

縦方向と横方向の回転で転がる二つのローラーの回転を検知する仕組みです。

円盤のスリットは実物ではもっとたくさんの細かいものが等間隔に開いています。

Detectorがそれぞれ二つあるのは回転量の検知だけではなく、回転方向を判別するためです。

マウス裏側の黒いリングを「O」(Open)に合わせると、球をとりだすことができます。

X軸用のローラーを0時方向、Y軸用のローラーを3時方向とすると7:30方向にもう一つローラーがあります。

このローラーでガタ付きなくX軸・Y軸ローラーに球の回転を伝えるようになっています。

球の表面はゴムですが、全体がゴムとは考えられない重さなので中には金属が入っていると思われます。

大谷和利さんのマウスの球によると、金属の球にゴムをコーティングしたものだそうです。

1ボタンなのでダブルクリック操作が必要

ダブルクリックは明確な操作ですが、一部に苦手な人もいたようです。

当時Macになじめない原因の一つにダブルクリック操作があったような気がします。

マウスに慣れていない人は力が入ってしまい2回クリックしようとして、位置がずれてしまいダブルクリックに認識されずに「苦手」意識を持たれる場合があったように思います。

この点さえクリアできればワンボタンはシンプルで万人向けと思います。

なおコントロールパネルでダブルクリックの速度は3段階から選ぶことができます。

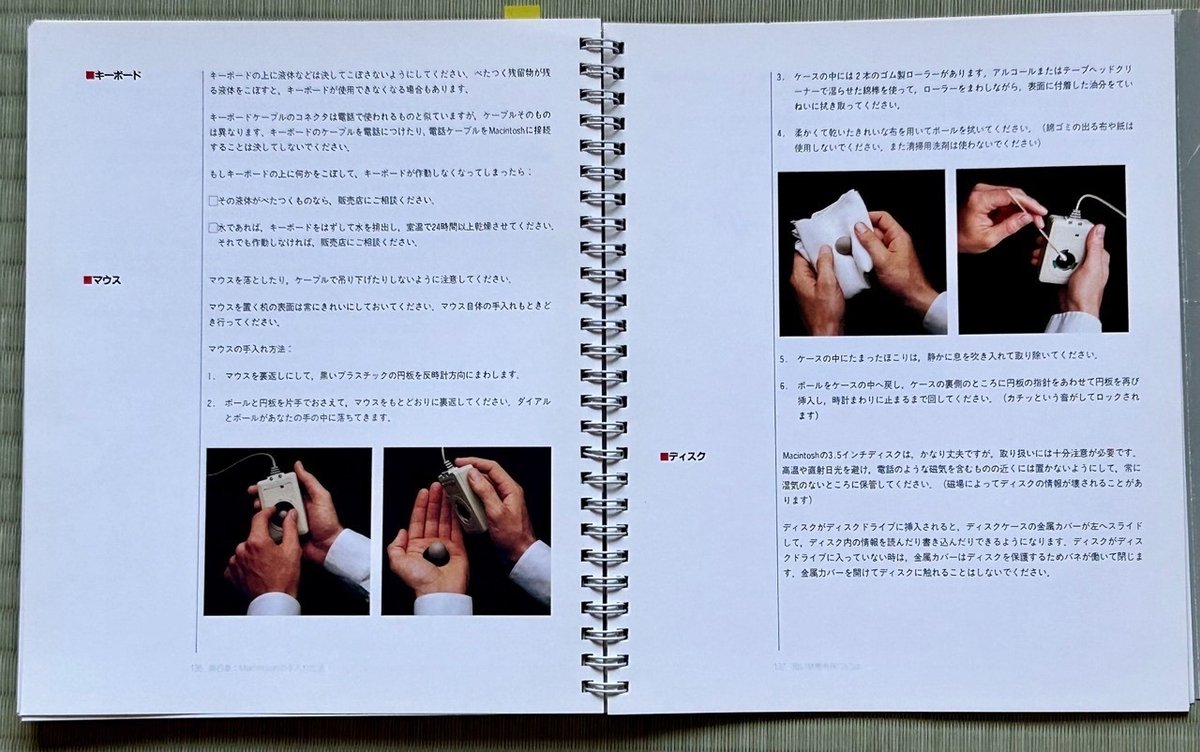

マウスの手入れ方法

ゴミで回転検出のローラーが太くなってしまうと、思いどおりポインタを操作できなくなります。

手入れ方法がマニュアルに載っています。

マウス内部の回転を検出するローラーにゴミがたまると、途端に細かな動きに反応しなくなるため手入れは重要です。

ショップ店頭のマウスはあまり手入れがされていないものもありました。

普段手入れをしているマウスを使っている人なら、操作した瞬間にゴミの掃除が必要と気づきます。(私も掃除したくなったことがありました)

大谷和利さんのマウスの球には『徐々にゴミがたまるので、調子が悪いことに気づきにくい』との説明がありました。

近くにMac仲間がいない場合はそうだったのかもしれません。

カナキーボード

テンキーなし、本体が幅をとらないコンパクトタイプだったのでこのサイズがぴったりでした。

厚みがありキーストロークも長め、個人的にはゴツイ印象。(私はストロークの浅いキーが好みです)

Macのキーボードはコマンド・オプション・コントロール三つのモディファイアキーが重要…ですが、今確認するとコントロールキーがない!

スペースバーだけ変色しています。

ひょっとするとスペースバーだけUSモデルと同じ材質なのかもしれません。

ケーブルは(固定電話の受話器のような)カールコードです。

本体とキーボードが近い場合は邪魔にならず、コードは長くなるので本体からはなして使うこともできたので好きな場所にキーボードを置けました。

キーボードにも盗難防止用器具の取り付けが可能です。

Made in U.S.A.でモデルナンバーには J が確認できます。

フロッピードライブ

Macはフロッピーディスクが起動ドライブでした!

つまり 128Kと512KMacではフロッピードライブが必需品でした。

フロッピードライブのメカはsony製の3.5インチです。

通常3.5インチの2Dフロッピーディスクで容量が320-360KBですが、Macは独自の工夫で400KBでした。

512KMacはなんと起動ドライブよりもRAMメモリの方が容量が大きかったのです。

読み書き中に回転速度が変化するしくみで容量を増やしていました。

そのため使用中に回転音(音程)が変わるため「うたうフロッピードライブ」などと呼ばれました。

コピープロテクトしていたFDもありましたね。

プロテクトをやぶるコピーソフトもありました。

イジェクトボタンがない

Macのフロッピードライブにはイジェクト(取り出し)ボタンがありません。

当初はFinderにイジェクトメニューがありそれを利用しました。

(最近は使う機会が減りすっかり忘れていましたが、macOSのFinderにも「取り出す」メニュー項目がありますね。)

その後デスクトップのゴミ箱アイコンにフロッピードライブをドラッグ&ドロップするとイジェクトされるようになりました。(アンマウントしてイジェクト)

ちょうど画面のゴミ箱アイコンの下にフロッピードライブがあったのでとても自然な操作を実現していました。

イジェクトボタンがないので「処理中に取り出してしまいフロッピーのデータが壊れてしまう」トラブル【悲劇】とは無縁になっています。

イジェクトのショートカット

⌘⇧ 1 で本体内蔵ドライブからイジェクトします。

⌘⇧ 2 で外部ディスクドライブからイジェクトします。

⌘⇧ 3 で現在の画面表示内容をMacPaintの書類で保存します。

フロッピーの初期化

Macが読めないディスクをドライブに挿入すると「このディスクは読めません 初期化しますか?」と表示されます。

初期化用コマンドを実行してから、初期化するディスクを挿入する当時のPCとは決定的に違っていました。

手元の一番古いiMacにUSB接続のフロッピーディスクドライブを接続し使ってみましたが、この表示が出るだけで読めませんでした。ショック!

アイコンなどを撮影しようと思ったのですが…

フロッピーディスク💾はMac用に初期化しなければ使えません。

またMac用フロッピーディスクはWindowsなどでは使えません。

今後使う機会があるとは思えませんが、フロッピーディスクを見たことも使ったこともない人も少なくないと思うので書いておきます。

外部フロッピードライブ

自動イジェクト機能があるのでドライブひとつだけでもFDからFDへのコピーが可能でした。

ただし少し読み込みディスクを交換し少しコピーしディスクを交換し...を繰り返す必要がありました(あまりやりたくはない作業ではあります)。

外部フロッピードライブはコピーはもちろん、内蔵ドライブにシステムFDで外部ドライブにアプリFDやデータFDを挿入して使えるので実用性は大幅にアップできました。

電源は本体から供給するため(電源ケーブルはなく)接続ケーブルは一本だけです。

接続ケーブルはフロッピーディスクドライブに固定で、太く設置には問題なかったものの取り回しはあまりよくなかったです。

(固定のためケーブルを紛失せずにすみました)

後から登場したPlus用の外部フロッピードライブの筐体はオリジナルMacの外部ドライブより薄型で容量は2倍の800KBでした。

外部ドライブは Made in Japan

ここでもネジは特殊なもので簡単にはバラすことはできなかった。

イメージライタ

かなり重いドットインパクトプリンタです。

インクリボンなど条件が整えば印字品質は高かったです。

画面そのままを印刷する WYSIWYG を実現する要です。

印字解像度は144DPI です、画面は72DPI でちょうど縦横二倍の密度です。

イメージライタも MAIDE IN JAPAN です。

iPhoneにも日本製電子部品などが使われていますが、初代Macにも随分使われていました。

AC120V〜となっていますが、100Vで使えました。

(Apple製品で100Vが原因の電源トラブルは経験したことがありません)

底を見ると日本のTECの部品が使われているのが確認できます。

四角くシンプルな形状です。

今回の写真撮影で用紙の切替レバーが折れていることに気がつきました。

上面は2枚の板状部品があり簡単に取り外せます。

二つの部品もMADE IN JAPANと書かれています。

残念ながら接続ケーブルと付属していた電源ケーブルは見当たらないため写真はありません。

Macintosh 512K カナ が届いた当初、画面をプリントしてみましたがうっとりするような美しさでした。

インクリボンが新しければマニュアルなど印刷物の版下にも使えるのが納得です。

印刷出力はプリントゴッコの版下に利用可能で1986年用年賀状に使いました。(MacPaintの楕円の組み合わせで寅を描いた今思えばショボイものでしたが楽しく作ったものです)

インクリボンと用紙

インクリボンは交換可能なカートリッジです。

用紙は穴ありのロール紙(ピンフィードペーパー)と穴のないロール紙それにコピー用紙のようなカット紙を使うことができました。

インクリボンのかわりに取り付けるThunderScanスキャナーがありました。

幅の広いイメージライタもあったように思い調べたらWikipediaに載っていました。

通常よりも広い15インチ幅だったそうです。

日本ではほとんど出回っていなかったと思いますが、建築関係にMacをシステムとして売っていたA&Aさんで見たのだと思います。

印刷ショートカット

カナキーを押し下げたまま ⌘⇧ 4 でスクリーン全体を印刷しました。

⌘⇧ 4 選択されたウインドウを印刷し、マウスが押されていればボタンを離すと同時に印刷が始まります。

WYSIWYGを実現していた

Macとイメージライタの組み合わせはWYSIWYGを実現していました。

WYSIWYGなのでカナを表示できればそれを印刷可能でした。

現在では「あたりまえ」になっていますが、個人が入手可能なコンピュータでWYSIWYGを実現したことは画期的でした。

印刷処理のプログラミングは大変だった

512K Mac購入当初はわからなかったのですが、Macアプリのプログラミングでも印刷は特に大変でした。

イメージライタの解像度をいかす印刷には144DPIのビットマップが必要です。

USのレターサイズ(8½in×11in)の印刷可能範囲を8インチ幅の高さ10インチとしても200KBを超えます。

(MacPaint書類の縦横ピクセル数は72DPIで8*10インチちょうどです)

RAMが128Kでは200KB確保できないし512Kでも複雑なアプリほどメモリの余裕はありません。

このため印刷用バッファーに確保するメモリーが少ない場合は、バッファーを分割し処理することが必要でした。

分割したバッファーに対して毎回1ページ分の描画処理すべてを行うことが多かったため、バッファーが小さいと印刷時間(印刷中に止まる時間)が増えました。

当時のハードでは大きなメモリーが確保できるほど印刷時間は短縮できました。

そこでできるだけ大きなメモリーを確保する工夫が必要でした。

印刷中に使わない機能(プログラムコード)を印刷中だけメモリから追い出していました。

例えば印刷中はメニュー操作や保存処理などは不要です、不要なものはすべて追い出すわけです。

そのためにはアプリの処理を複数のコードリソースに分割するテクニックが必要でした。

うまく分割すると使っていないコードリソースを追い出しても問題なく、必要な時にはフロッピーディスクから読み込んで利用するしくみです。

ただし分割したコードリソースが依存関係を持たないように工夫して分割が必要でした。

私は最初に印刷機能を実装しようとした時、まだこのMacintosh独自の印刷のしくみを十分理解できていませんでした。

資料も足りず、当然とても苦労しました。

インターネットもパソコン通信さえまだ使っていない時だったので、資料集めは最重要でした(そのため今も捨てられずいろいろ残してあるのです)。

外箱

茶色のダンボールではなく白が基調の美しい箱でした。

こちらは少しくたびれていますが残っています。

外箱にもMADE IN JAPANと書かれています。

日本の工場からUSへ行き、カリフォルニアのSUNNYVALEから赤坂ツインタワーのアップルジャパン(当時)へ出荷され、キヤノン販売経由で札幌の私のもとに届いたことが確認できます。

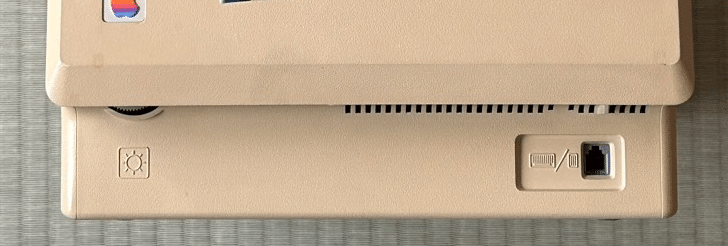

インターフェース

前面パネルにキーボード、背面にマウス、外部フロッピーディスクドライブ、イメージライタ、モデム、音声出力ジャックがありました。

前面パネルの一番下にキーボードの接続コネクタがあります。

表示されているアイコンはキーボードまたはテンキーをあらわしています。

オーナーズガイドにシンクロンシリアルインターフェースと書かれています(Plusのオーナーズガイドには同期シリアルキーボードバスと書かれています)。

1本のケーブルでキーボード本体とテンキーを順に接続できました。

マニュアルにはキーボードのコネクタに電話(固定電話のモジュラー)を接続したり、電話にMacのキーボードを接続したりは決してしないように注意書きがあります。

インターフェースはアイコンで区別

それぞれアイコンで用途を明示し、マウスではプラグ側の同じアイコンを接続することで上下逆差しを防ぐ洗練されたインターフェースは最初のMacintoshからです。

電源など

マニュアルによると電源は 95〜125V / AC 50 / 60Hzで100Vの日本でも問題なく利用できました。

消費電力は60Wです。

ジョブズの反対によりファンを取り付けていないMacは熱のトラブルがありました。

当時の札幌は比較的条件は良かったわけですが、Mac専用の外付けファンが入手可能だったので後に購入した記憶があるのですが実物は見当たりません。

バックアップ用電池

時計とカレンダーのバックアップ用に電池が必要です。

マニュアルには4.5ボルトのバッテリーと交換と書かれていますが規格は書かれていません。

※画面はアップグレードしたPlusの背面

このバッテリーは交換した記憶がないので買ってから一度も交換していないかも。

電源ケーブル

USの製品なので電源ケーブルは基本的にアース付きのものです。

※画面はアップグレードしたPlusの背面です。

盗難防止用器具の取り付け穴はPlusも最初のMacintoshも共通です。

残念ながらどれがオリジナルのケーブルかわからなくなっていて、コンセントの差し込み部分にアース端子があったかどうかは定かではありません。

アップグレードサービス

1986年にはより高性能のMacintosh Plusが登場しました。

128Kや512K購入者にはPlusへのアップグレードサービスが用意されました。

私の512KもPlusにアップグレードした

価格はすっかり忘れてしまったが安くはなかったような気がします。

アップグレードはMacの基盤だけで、画面やフロッピーはそのまま…と思ったら「Macintosh Plus 内部ディスクドライブ」のマニュアルが出てきたのでドライブも交換したようです(CRT画面はそのまま)。

ただし512KはSCSIがないのでバックパネルも交換になりました。

(画面CRTやフロッピーそれに基板は前面パネルに固定されている)

このマニュアルの図からわかるように、前面パネルにフレームが付き、CRTと横に電源基盤が付いています。

ドライブもバックパネルを外せば交換可能な構造になっています。

Macintosh Plus はインターフェースが変更(SCSI追加とシリアルコネクタの変更)になっていました。

バックパネルの開発者のサイン

懇意にしていたMacショップ(札幌のACアップ)でアップグレードしたので、バックパネルを手元に残すことができた。

(通常は512Kの基盤とバックパネルは没収されるそうです)

裏側に開発者サインがあるバックパネルです。

電池の蓋部分以外はシールド効果を持つ塗料が塗られています。

行方不明のモノ

今回記事にまとめるに当たりいろいろ発掘しましたが、いくつか見つけられないものがありました。

Mac本体の電源ケーブル*

プログラマ用スイッチ

イメージライタの電源ケーブル*

イメージライタの接続ケーブル

*電源ケーブルは複数ありますが、どれがオリジナルか見分けがつきません。

閉じたシステム

フロッピーディスクドライブもプリンタも独自規格で他社製PC周辺機器と互換性のない閉じたシステムでした。

当時一般的だった製品とはレベルの違う性能を実現するためでした。

DOSのパソコンに比べて『使うは天国』と呼ばれるほどの完成度を当時のハードウェアで実現していました。

ネジを特殊なものにしてユーザーに分解させない構造は、iPhoneの自分ではバッテリー交換などができないことと共通点がありますね。

参考資料

このnoteではMacintosh 512Kカナのオーナーズガイドのほか次の書籍を引用しています。

大谷和利著 Macintosh的デザイン考現学

毎日コミュニケーションズ 2002年3月発行

Mac Fan Beginnersの連載を1冊にまとめ加筆したもののようです。

大谷和利著 マウスの球

株式会社アスキー 1996年9月発行

7個のマウスの球(マウスボール)や掃除ブラシが付属した Mouse customizing book。

重さの違う(10g、15g、20g、25g、30g、32g、35g)マウスの球を好みで選ぶことができました。

球の重さで使用感が変わり、私は少し思いものを使っていたはずです。

本は マウスの小史、マウスの構造、本書の使い方 が書かれています。

Macintoshやソフトウェアなどの商品名は各社の登録商標・商標です。

「512KカナMac マニュアルと付属品」へ続く

いいなと思ったら応援しよう!