作るは地獄と言われたソフト開発

「地方開発者の私的Mac40年」の五つ目の記事です。

これまでの記事

❶「Macintosh 512K カナ」

❷「512KカナMac マニュアルと付属品」

❸「Macintosh Plus」

❹「初期のMac用アプリ」

❺「作るは地獄と言われたソフト開発」★この記事

❻「APDAと90年代に作ったアプリ前半」

❼「APDAと90年代に作ったアプリ後半」

プロローグ

20年ほどまえにまとめた記事をもとに書き直し画像なども追加しました。

20年前なのでMacintoshが登場して20年くらいの頃です。

これらの文章は独立後に自社Webのコンテンツとして書いたものです。

プロローグ

ここに30冊近くのノートがある。これまでの作業メモを記したものだ。

このノートをざっとながめ年表を作成した。

「作るは地獄男」もこれらの記録をもとに書いていきたいと思っている。

紙の記録なのでもちろん検索などできず不自由だが、データでないから現在も参照できるとも言えるだろう。

すでにフロッピーディスクやSyQuestのメディアなどおいそれと参照できない状況になっているためこのことを痛感せずにはいられない。

残念ながら80年代の資料は少ない、昔のことなので記憶も定かでない。

段ボール箱の中にまだ他のノートなどが眠っているかもしれないし、何かのきっかけで昔の記憶が蘇るかも知れない。

冷静に考えると『作るは地獄』を味わったのは80年代だ。その内容は追々書いていくとして私の場合は90年代にはいると幸いなことに充実していたといえそうだ。

しかしそれは早い時期に地獄を体験していたためである。

今回いくつかのダンボール箱を探して資料になりそうなものを見繕いました。

SCSI接続用のハードディスクや「これはなんだっけ?」といったものも入っていましたが、SCSIを接続できる本体ですぐに起動できるものは既になく使うことはできません。

Mac用アプリケーション開発への路

85〜86年 エアンドエー社の門をたたきMacプログラミングを教えていただく

エアンドエー社との出会い

当時から積極的にApple社の製品に関わり開発をされていたエーアンドエー株式会社をお尋ねしいろいろ教えていただくことができた。

このことがなければ現在のMacプログラマとしての自分はいなかったかも知れない。

新庄社長(当時)や内田さんのおかげでとても良い時期にMacプログラマーとしてのスタートを切ることができた。

同社の開催したMacintoshプログラミング講習会に参加し大河内さんからMacのプログラミング開発を教えていただいた。

そして同社から当時勤務していた札幌のエスデーエンジニアリングに発注していただく形でMac Scan、MacShadow、ScanMiniを開発した。

(注:2008年現在エーアンドエー株式会社は内田さんが社長、新庄さんが会長だそうです)

Mac Scan・MacShadowはアプリケーション、ScanMiniはDAとしてリリースしたはずです。

残念ながらアイコンなどは発掘できていません。

わからない事だらけ

当時は開発資料が少なくまさに手探りの開発であった。

C言語を会社で購入したもののToolbox callのパラメータが理解できず使いこなすことができなかった。

そのときTML Pascalと出会った。

これは512K Macでもセルフ開発のできるコンパイラだった。

512KのRAMと内蔵と外付けふたつの400Kフロッピードライブだけで開発するのだから今考えるとすごいものだ。

ハンドルのミスなどでプログラムが暴走するとスピーカーからは異常な音がなり、ビットマップのため画面は乱れた。

この時すばやくインタラプトボタンを押さなければならない。

インタラプトが遅れディスクがランダムに書き込まれ開発途中のソースが消えてしまったことさえあった。

もちろんこのようなことはMacintosh Plus以降では開発途中でも起きることはなくなった。

資料の不足には泣かされた。キヤノン販売さんから二冊セットのインサイドMac*が出ていた。(私にとっては唯一の資料であった)

これはかなり高価であったが幸い会社で購入することができた。

この資料は一部日本語に訳されていたが英文も多く、またリサ用の説明がそのまま載っている部分もあった。

特に印刷方法がわからず、メモリの少なさもありとても苦労した。

そのようなときに新橋のメディアセールスジャパンさんで『MacTutor』誌と出会った。

MacPaintファイルの保存方法やスモールアイコンの表示などはこの本のソースを見てはじめてできるようになった。

もう亡くなってしまったがメディアセールスジャパンの森社長にこの本を紹介していただいてから東京出張時には必ず立ち寄りバックナンバーなどを買い求めたものだ。

*インサイドMac

Inside Macintoshは有名なMac開発の技術資料です。

私が入手したのはまだ正式版前のかなり雑な資料集の状態でした。

それでも零細企業には出費だったので、その後Addison-Wesleyから出版された正式版の購入申請をためらう原因となりました。(個人で買う余裕もまだなかった)

(それゆえの作るは地獄でもあった)

パスカルコンパイラー TML Pascal

私が最初に購入した512K Macでセルフ開発可能なPascal言語コンパイラーアプリです。

TMLは会社名だったと思いますが、パッケージもフロッピーディスクも何も見つけられません。

当時勤めていた会社で購入したのかもしれません。

パッケージといってもとても簡素だった印象は残っています。(箱ではなく封筒のような印象です)

雑誌広告を見て東京出張の時に買いにいったら、ショップかと思って訪ねた住所はマンションの一室で驚いたものです。

それでもPascal言語でアプリを開発するため、帰宅後すぐに試してみました。

TML Pascalにはコンパイラーアプリとリンカーアプリが入っていたと思います。

エディターアプリも入っていたかは記憶がありません。

MS-DosでPascalを使った時とほぼ同じ環境だったので問題なく利用できました。

(外部フロッピーディスクドライブがなければ状況は違っていたと思います、内蔵ドライブだけではやってられなかっただろう)

TML PascalはMac用アプリを開発可能にしてくれた(私のとっては)記念すべき開発環境でした。

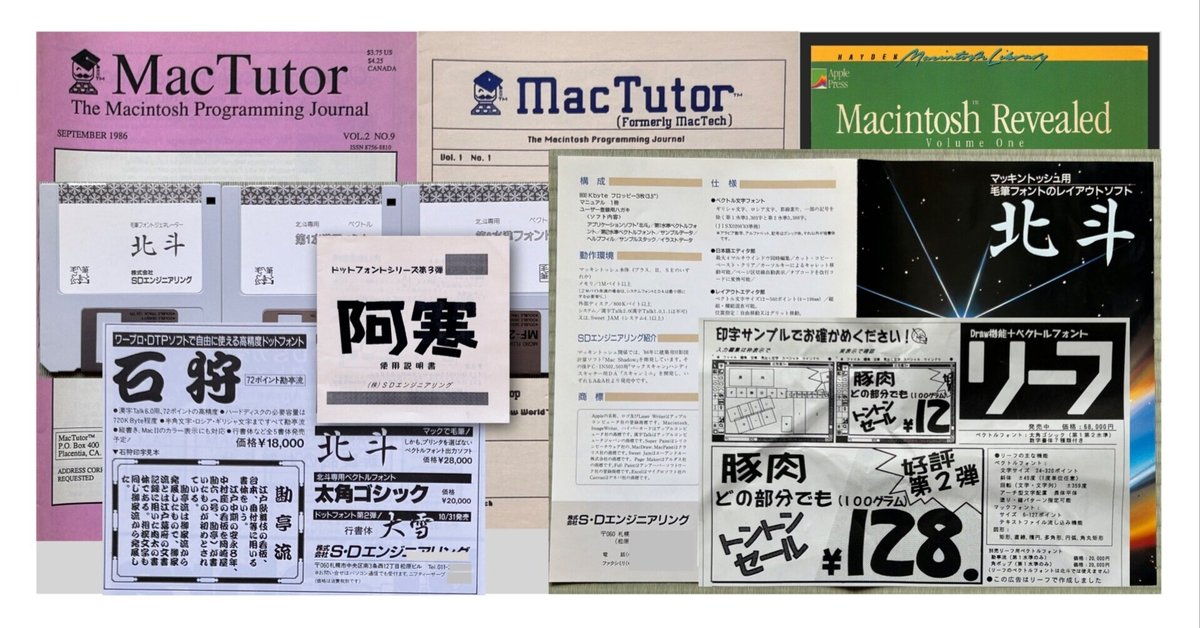

Macアプリ開発に特化した雑誌 MacTutor

MacTutor誌(The Macintosh programming journal)はTML Pascalと共に当時の私のMacソフト開発には不可欠でした。

開発に関する貴重な情報源でした。

まだApple公式のテクニカルノートなどが入手できず存在も知らなかった頃、サンプルコード付きの記事は英語ではあったがありがたく貴重だった。

初期のMacTutor誌の表紙も誌面も、イメージライター出力をそのまま使ったものでした。

バックナンバーもかなり買い揃え、後に販売された合本("The best of MacTutor"?)も購入したのだがその後置き場所に困り処分してしまった。

それでも2冊だけ残っていました。

当初の手作り感満載の紙面からページ数も増え表紙の紙も高級になる変化が懐かしいです。

現在「MacTutor」で検索すると数学関係ばかりヒットしますね。

Macintosh Revealed

Macintosh Revealed はMacのプログラミング解説書だ。

エーアンドエー社の新庄社長からUS出張のお土産として頂戴したように記憶している。

Mac本体に付属のマニュアルはレイアウトも美しく贅沢な多色刷りであった。

対照的にプログラミング資料(特に初期のInside Mac)はぶっきらぼうで何より難解だった。

個々のAPIの解説は載っているのだがサンプルが少なくAPIをどのように組み合わせて実装するのかが分からなかったのだ。

ファイルの保存や印刷、コピーペーストといった基本的な部分もなかなかうまくプログラミングできないことが多かった。

Macintosh Revealedは上下二巻にわかれていて最終的にテキストエディタの全ソースを掲載しその詳細を解説していた。

まさに求めていた情報が随所にあった。

余裕をもった美しいレイアウトで英語が苦手の私も何度も繰り替えし読むことで半分位は理解できていたように思う。

Macintosh Revealed上巻

Macintosh開発の解説書です。

もちろん洋書です。

検索したらpdfがありましたが、著作権的に不明なのでリンクは控えます。

マッキントッシュの道具箱

マッキントッシュの道具箱はMacintosh Revealedの翻訳版だ。

阿部摂子訳GEODESIC監修パーソナルメディアから出版された。

Vol.1:ISBN4-89362-023-1 Vol.2:ISBN4-89362-028-2

残念ながらスミ一色であったが日本語で読めることが何よりもありがたかった。

各章のタイトルも意味がようやくわかったものも多かった。

Thanks fo the Memory くらいは私にも分かったが、プログラムをメモリにロードする仕組みなど実行環境を説明した章は ほろ酔い気分(Getting Loaded) となっていてうならされた。

GEODESICといえば誠文堂新光社からもMac関連の書籍を出していた。

80年代、私はMacが載っていればとにかく購入していた。

ところが後にMac仲間の話を聞くとそれは私だけではなかった。

当時は書籍もソフトウェアもとにかくほとんどすべて購入していたという人が多い。

『使うは天国』の魅力がそこにあった。

2002.02.06

マッキントッシュの道具箱も処分してしまった。

当時は新技術の登場スピードもそれほどではなく、長期間かかっても翻訳された書籍が重要な情報源の一つでした。

Mac用アプリ開発開始

最初のアプリ開発はエーアンドエーさんから依頼された国産のイメージスキャナをMacに接続するものでした。

スキャナ自体はNECの白黒のもので当時のエスデーエンジニアリングでも所有していてMS-DOSでは利用していたため引き受けることが可能でした。

もちろんエーアンドエーさんでMac開発のイロハを大河内さんに教えていただいたことが原動力でした。

仕事で経験を積ませてもらう

開発したのは『Mac Scan』の名称で発売されました。

1986年頃だと思います、はっきりした記憶はないのですがアプリケーションだったと思います。

注:会社名は当時のものです。

株式会社エスデーエンジニアリングは札幌にあった会社です(社長は塩野氏)。

当時はまだインターネットはなかったので当時の情報はあまりありません。

【⚠️現在「株式会社エスデーエンジニアリング」で検索し表示される札幌の企業とは無関係です。】

八戸ファームウエアシステム株式会社は札幌にあった会社です(社長は八戸氏)。

その後同じく札幌市内の八戸ファームウエアシステム株式会社の八戸さん(社長)と知り合いました。

八戸ファームウエアシステム株式会社はPC関連のアクセサリなどのハードを中心に開発し販売している会社でした。

そのハードをMacで利用可能にする仕事の依頼を受けました。

HS-Mac(八戸ファームウエアシステム株式会社から発売)を開発

ハンディスキャナをMacに接続するソフト

SV-Mac(八戸ファームウエアシステム株式会社から発売)を開発

ビデオ画像取り込みソフト

フォントカプセル(八戸ファームウエアシステム株式会社から発売)を開発

PCカードで出ていたフォントを使う文字加工ソフト

少なくともこの三つ開発に関わりました。

パッケージに単なる箱ではなくMacのゴミ箱アイコンに似た独自のものを使っていたように思います。

手元にはほとんど資料が残っていませんが、マニュアルがありました。

フォントカプセルはPCカードを別途購入すると丸文字などが使えるようになるユニークで実用的な製品でした。

利用するためのアプリはQuickDrawの機能をいろいろ工夫して、独自にアウトラインの太さや斜体の角度を設定できるようにするなどの文字表示のバリエーションを拡張する独自機能を盛り込みました。

オリジナルパッケージ開発

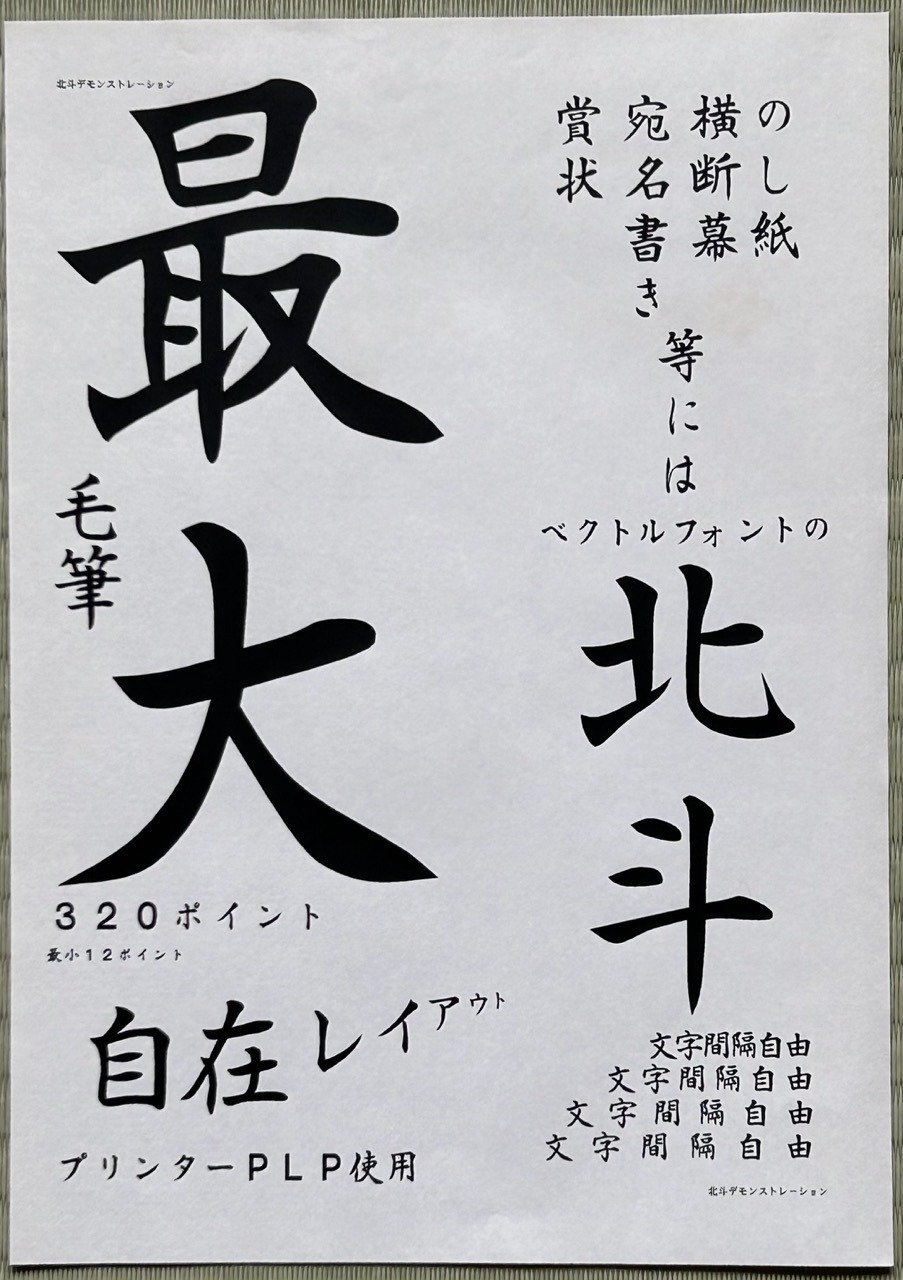

自社ブランドのオリジナルパッケージ「北斗」を開発

『北斗』開発

その後エスデーエンジニアリングでオリジナルパッケージソフト『北斗』を開発した。1988年のことである。

北斗はMacで毛筆フォントを出力するアプリケーションだ。

Macは当時英語のフォントは多くの種類があったが日本語フォントは貧弱であった。

しかし本格的なフォントは小さなソフトウェアハウスがおいそれと開発できるものではなかった。

ただ毛筆などのニーズとMacのグラフィック処理能力そして当時増えつつあった対応プリンタといった環境から開発を決意した。

北斗はまだMacシステムがドットのフォントであったのに対しアウトラインフォントとして開発した。

それは2DD(800K)フロッピー三枚にアプリケーションとフォントデータを納める必要があったことと、高分解能のプリンタで高品質の文字を出力するためだ。

北斗のマニュアルを見るとイメージライタII、イメージライタLQ、レーザーライタII SC、レーザーライタ、レーザーライタプラス、レーザーライタII NTX、PLP-J、BJ-130Aなどの懐かしいプリンタ名が対応プリンタとして説明が並んでいる。

98系などで受託中心のソフトウェアハウスの社員(ワタシです)がMacに惚れ込んでMacの仕事を取ってきて、会社でMacintosh Plus や II などの開発機材も揃ってきたので自社オリジナル製品の企画を開始しました。

ユニークなアプリを目指し日本語関連に絞り込み縦書き・毛筆の表示に辿り着きました。

カタログは折った状態でA4サイズ、社運をかけてカラー印刷しました。

当時ソフトウェアはパソコンショップの店頭箱売りが主流でした。

このためソフトウェアを扱う仲卸業者に認知してもらうことが必要でした。

アプリをリリースするにはパッケージの箱とマニュアルは不可欠です。

パッケージ作りのノウハウはすべてエーアンドエーさんに教えていただきました。

箱はVHS用を入手し、フロッピーが収まるように穴を開けたスポンジを手配が必要でした。

パッケージデザインは印刷した紙をVHSの箱に挟み込みました。

マニュアルとパッケージデザインそれにフロッピーシールの印刷も必要でした。

フロッピーディスクは社内でMac Plusでコピーし、別のMacで正常に読み取りできることを確認する完全な手作りでした。

ソフトウェアのパッケージは「シュリンク」包装が普通でしたが、この方法もエーアンドエーさんに教えていただき、札幌の梱包資材屋さんから買い揃えました。

実際にシュリンクするのはヘアドライヤーの熱を使ったものです。

独自にアウトラインフォントを実現

当時ベクトルフォントと呼んでいた楷書体毛筆のアウトラインフォントは完全オリジナルだ。

実際の毛筆文字をスキャンし取り込むツールと文字を描画するロジックはエスデーエンジニアリングの塩野社長が開発した。

フォント作成のツールはNECの98で動作していた。

「北斗」のフォントレンダリング以外の部分すべてを高橋が開発した。

レイアウト部分と縦書き機能はいろいろと工夫を重ね実現した。

特に縦書きはMacのQuickDrawにその機能がなかったため独自に作る必要があった。

そのころ横書きのエディタで擬似的に縦書きを実現するため文字が90度回転している縦書き専用フォントがあった。

エルゴソフトさんの「EGBook」などまだごく少ない国産アプリケーションでしか実現されていなかった。

フォントにする元の文字から用意したので印刷用書体の水準には遠く及びませんが、地方零細企業のチャレンジとしては製品として全国へ出荷できたので及第点でしょう。

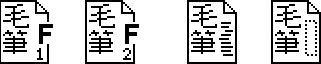

北斗のアイコン

はじめての自社製品でアイコンにもこだわった。

Macのガイドラインではアプリケーションのアイコンは45度回転させた書類の上に道具を持った手のアイコンである。

そこで北斗では菱形の部分を北海道にして手はペンのかわりに筆を持たせた。

筆なので立てて持ち穂先きも反対側もそれらしくした。

書類アイコンは毛筆の文字をデザインし国産ソフトであることを強調した。

左から第1水準フォント、第2水準フォント、文章、配置書類。

文章と配置は北斗の機能と関係するが「配置」の文字項目に対する差し込み印刷を行う「文章」を保存していた。

第1水準第2水準とは当時の漢字セットの一般的な呼び方だ。

800Kバイトフロッピーに納めるためと扱いやすさのために分割していた。

ハードディスクの容量は10M・20Mバイトが珍しくなかった時代である。

当時ちょうどいくつかレーザープリンターが登場してきました。

Apple純正のPostScript搭載機は高価でしたが、PLP-Jなどのプリンターはそれに比べると価格競争力のあるものです。

しかしたくさんの競合製品があったため、差別化に北斗のサンプルを使ってもらえました。

Appleのレーザーライタシリーズはゼロワンショップや懇意にしていた市内のMacショップで動作確認させてもらったような気がします。

キヤノンさんのインクジェットプリンタや関東電子のPLP-Jプリンターの貸し出しを受け対応させました。

当時はまだメーカーが提供するプリンタードライバーのできがまちまちで実際に接続して確認&調整が必要でした。

北斗のマニュアル

北斗のマニュアルも出てきました。

北斗のバージョン1.0では毛筆だけでしたが、1.1でオプションの角ゴシックも利用可能にしました。

v1.1では北斗入門のハイパーカードスタックも同梱していました。

こちらは角ゴシック体にも対応したバージョン1.1のマニュアル

北斗 Mac OS X のClassic環境で動作!

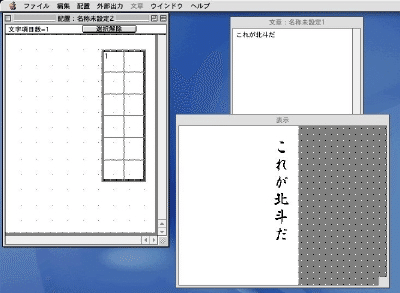

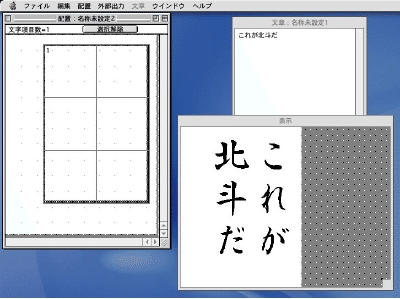

北斗バージョン1.1(作成日89年3月1日、修正日90年1月10日)をMac OS X 10.1.2のClassic環境で動かしてみた。

見事に動作してくれた。

配置ウインドウと文章ウインドウが基本の画面だ。

表示はプレビューウインドウで当然リアルタイムには表示できない。

すべて白黒のウインドウでもちろんアンチエイリアスもない。

毛筆の文字サイズは文字項目ごとにサイズの指定が可能だ。

96ポイントに指定するとこのように表示される。

表示したものを印刷はもちろん、保存し他のソフトで利用できる。

文字項目は自由にマウスで移動できる。縦書き横書きも可能だ。

ガイドラインにそって作ったソフトは10年以上の歳月を経ても最新OSで動作する見本になってくれた。

しかしさすがに古すぎるようで北斗終了時にClassic環境が異常終了してしまった。

それはともかく、北斗の画面を掲載できてうれしい。

もしまだ北斗をお持ちの方があればぜひダブルクリックしてみてください。

私は Performa 5430 を System 8.5 で起動しオリジナル800Kバイトのフロッピーディスクを一旦読み込み、それを1.4MバイトのフロッピーディスクにコピーしiMacに接続したUSBフロッピードライブで読み込みました。

2002.02.11加筆

白黒Macのフォント事情

白黒画面のMacintoshでは現在とフォントがまったく違っていました。

現在のiPhoneやMacの画面に表示している文字の表示は、印刷物の文字をデジカメで撮影したようなイメージで表示されています。

iPhoneやMacの画面は現在は高解像度でフルカラー表示です。

その画面にTrueTypeフォントなどでなめらかに表示しています。

一つのTrueTypeフォントで様々な文字サイズを表示できます。

白黒コンピューターの文字は点の集まりで表現します。

点は描くか/背景のままのどちらかの値しかとれません。

点の形状は少し重なる円に近いと考えられますが、ちょうど2倍に拡大すると四角に見えるのでMacの拡大ツールでは四角形で表現する場合が多いです。

Macには最初から複数のフォントが用意されていました。

フォント名とサイズ別の表示サンプル:

当時のフォントはサイズ別になっていました。

システムディスクにインストールしたフォントしか利用することはできませんでした。

Chicagoフォントはメニューなど画面用で、使用できないメニュー項目を表す場合50%のアミをかけて薄く表示しても判別できるように縦線が2ドット幅になっています。(※50%アミももちろん白黒二値ドットのパターンです)

Draw系アプリでは印刷時に自動的に2倍サイズのフォントを使うことで美しく表示していました。

Macの画面は解像度が72DPIですがイメージライターはちょうど二倍の144DPIです。(レーザープリンターは4倍程度の解像度を持っていますが二倍でも実用的な印字でした)

解像度が二倍なので2倍サイズのフォントを半分に縮小表示して印刷していたのです。

このためGenevaやNew Yorkは画面表示用の小さなサイズに対して二倍の文字サイズが用意されていました。

明朝体の24ポイントがシステム付属の日本語フォントでは最大でした。(当時の漢字Talkの場合)

そこでアウトラインフォントの北斗を開発し、続いて72ポイントのインパクトのある書体を開発しました。

漢字Talk用72ポイントフォント

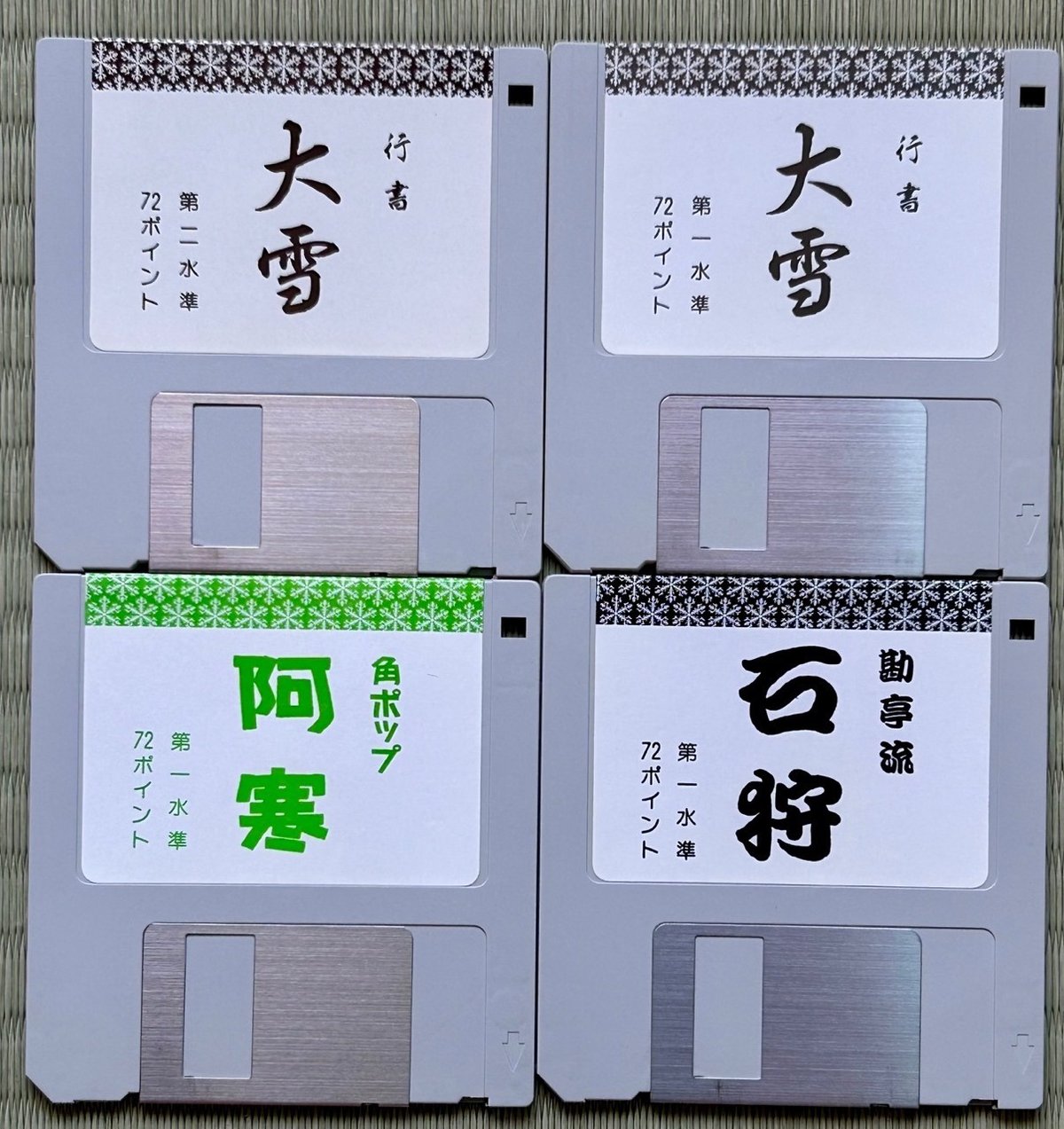

1989年頃72ポイントのドットフォントシリーズを発売しました。

すっかり忘れていたがPrintMagicianIIを販売させてもらっていたようだ

72ポイント用なので印刷物の見出しなどで36ポイントで美しく印字できました。

漢字Talk用フォント(俗に丸漢と呼ばれた)の作り方はアップルコンピュータジャパンさんに情報提供&御指南いただきました。

MPW(Macintosh Programmer's Workshop)を使ってスクリプトを実行し作ったはずです。

丸漢は かな記号アルファベットのL0、第1水準のL1、縦書き用のLVに分かれています(阿寒の場合)。

ずいぶん昔のことで記憶があいまいですが、この漢字Talk用フォントの作り方を教えてもらうために、当時の用賀にあったオフィスにお邪魔したような気がします。

72ポイントフォントシリーズのパッケージはアプリよりも小さい正方形に近いものを採用しました。

これも既存のものを流用したはずです。

製品化にあたり商品名に困りましたが、Macのフォントが都市名だったので北海道の地名にしました。

フォントのマニュアルは箱にぴったり入るように手作りしたように記憶しています。

レーザープリンターでA4用紙に両面に印刷しカットして折って作りました。

フロッピーベースのMacでも使うことはできたようですが、ハードディスクがおすすめです。

シリーズとして 大雪(行書体毛筆)、石狩(勘亭流)、阿寒(角ポップ)、摩周(丸ポップ)、十勝(楷書体毛筆)をリリースしました。

北斗と72ポイントフォントシリーズはおかげさまである程度の数を販売することができたように記憶しています。

Draw+ベクトルフォントアプリ

1990年頃、次のアプリとしてDraw系ソフトで北斗のベクトルフォントを利用可能にしスーパーマーケットのポップなどがMacできるような企画を立てました。

MacDrawのようなアプリを作りそこにベクトルフォントを搭載するので、ハードルは高かったですが、Macのアプリ作りとしてはかなり良い経験を積むことができました。

アプリ名を「リーフ」としてリリースしました。

当時のハードウェア性能から枠だけを表示するレイアウト画面と実表示画面の二つのモードを切り替えて確認する仕様でした。

国産らしいユニークなアプリになっていたはずです。

「リーフ」リリース後に私は株式会社コーシングラフィックシステムズに移籍しました。

私の移籍後に塩野社長がリーフアプリをカラー版にアップデートしたようです。

1991年以降は別の記事にまとめるつもりです。

Macintoshやソフトウェアなどの商品名は各社の登録商標・商標です。

「APDAと90年代に作ったアプリ前半」へつづく

いいなと思ったら応援しよう!