512KカナMac マニュアルと付属品

「地方開発者の私的Mac40年」の二つ目の記事です。

❶「Macintosh 512K カナ」

❷「512KカナMac マニュアルと付属品」★この記事

❸「Macintosh Plus」

❹「初期のMac用アプリ」

❺「作るは地獄と言われたソフト開発」

❻「APDAと90年代に作ったアプリ前半」

❼「APDAと90年代に作ったアプリ後半」

Mac本体とハードは「Macintosh 512K カナ」に書きました。

ここではマニュアルと付属品について書きます。

【2024年1月7日:国立国会図書館デジタルコレクションの橋口五葉作品へのリンクを追加しました】

Macintoshオーナーズガイド

「Macintosh 512K カナ」は日本向け製品に仕上げられていました。

マニュアルも【完全に】日本語に翻訳済みの状態です。

裏表紙が長くなってい次のように書かれています。

このマニュアルはツインリングで製本されていますので,Macintoshを使用中でも開いたままにしておくことができます。

このページはしおりとしてご使用になれますが、本棚に収納する際は、表紙の裏にはさみ込んで背中のタイトルがひと目でわかるようにできます。

マニュアルのお手本のよう

1980年代コンピューターが社会に広く普及し、ソフトウエアを使う人もとても増えていました。

当時のソフトウエアのマニュアルは評判が悪いものが多く(ソフトウエアそのものも使いやすいとは言えないものが少なくなかった)、どのように改善すれば良いかをテーマにした本が書店のソフトウェア開発関連書籍コーナーの一角に並んでいました。

当時は読まれないマニュアルが問題になっていました。

必要な情報が見つからない、わかりにくい説明などプログラマが片手間に書いた説明文はソフトウェアの専門家以外にはとっつきにくいものになりがちでした。

マニュアルの改善策として「開いたページが閉じないようにツインリングで製本する」があったのを覚えています。

マニュアルを見ながらキーボードをタイプなど操作しなければならないためです。

内容についても目次や索引を用意するなどはもちろん受動態を使わないなどいろいろ書かれていました。

私は自分の作ったソフトウエアは自分でマニュアルを書いていたので、どうすれば分かりやすく書けるか模索していました。

このためMacのマニュアルには(製本だけでない)完成度の高さに驚かされました。

カラー写真を多数使った美しいマニュアル

贅沢なつくりのマニュアルです。

154ページあります。

すべてのページがカラーではありませんが、カラー以外はのページは黒赤の2色刷り+グレイ特色インキです。

基本的に英語のマニュアルの翻訳と思われますが、セットアップのページにカナキーボードのキー配列と使い方が載っています。

グレイ特色インキは本文にはちょっと薄すぎですね。

グレイ特色部分は画面の注目部分以外を目立たなくするためにも効果的に使われています。

カナシステムのフォントはメニューなどでつかわれているシカゴフォントにも組み込まれバランスは崩れていいません。

この点後から登場した漢字Talkの初期のバージョンは文字サイズが大きく残念な表示でした。

章ごとにカラー写真の見開きページがあり、次ページにその章の目次があります。

MacPaintで(スーザン・ケア)が描いたと思われるイラストも載っています。

MacPaintの表現力と可能性を示すサンプルでもあります。

Mac画面はあまり写真写りは良くない(特にカラー写真)ですね。

実物の画面は美しいのですが。

カラーページ以外では主に画面キャプチャが使われています。

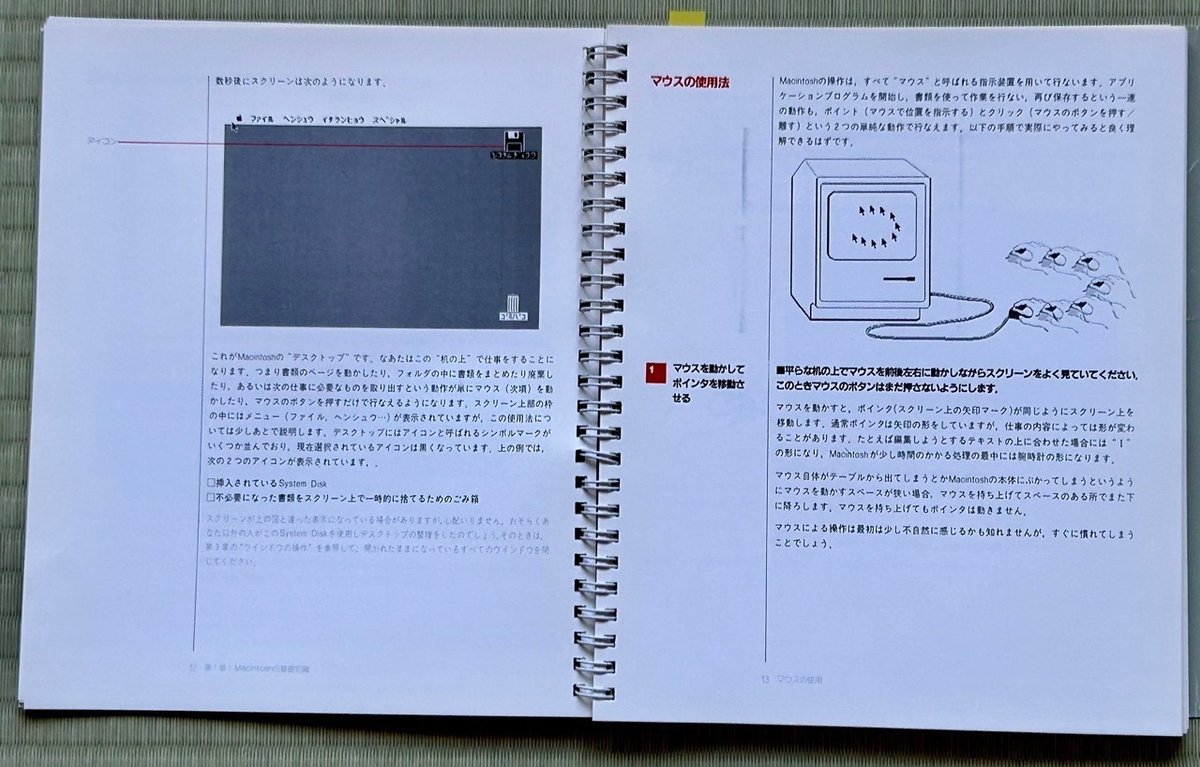

デスクアクセサリー

「カナ」システムではメニューなどアプリの表示もカタカナ表示です。

「ケイサンキ」「トケイ」「メモヨウシ」などは、今見るとちょっと残念な感じがします。

フロッピーディスクで起動するので、英語システムで起動すればいつでもオリジナルの表示にもできました。

FD容量とメモリーが限られていたので「メモヨウシ」「スクラップブック」が不可欠なツールでした。

二つのアプリを連携させる場合、ひとつのアプリでデータを作成し「メモヨウシ」「スクラップブック」にペーストしてから別のアプリを起動して「メモヨウシ」「スクラップブック」からコピー&ペーストしていました。

「メモヨウシ」は文字データ専用ですが、直接入力もできました。

スクラップブックはコピーした内容を一時保存するためのもので、アプリ独自の情報にも対応していて、別アプリから直接コピーするのと同じデータをペーストすることができました。

Macintoshはシングルタスクでした。

アプリを起動したまま利用できるツールとしてデスクアクセサリーがありました。

デスクアクセサリーは単一のウインドウを持つ独立したソフトウェアです。

初期のMacintoshのOSについてWikipedia の英語ページにありました。

「スクラップブック」の見出しが欠落していますね。(ぜいたくな作りのこのマニュアルも、日本語版はタイトなスケジュールで作られていたことが想像されます)

時計もコントロールパネルで日時の修正ができました(トケイDA でもできました)。

DA(Desk Accessory)は「卓上アクセサリ」と訳されています。

現在のmacOSに至るまで基本的なメニューショートカットは初代Macintoshから変わっていません。

ショートカットは基本的に英語のメニュー項目名の頭文字で覚えやすく使いやすいです。

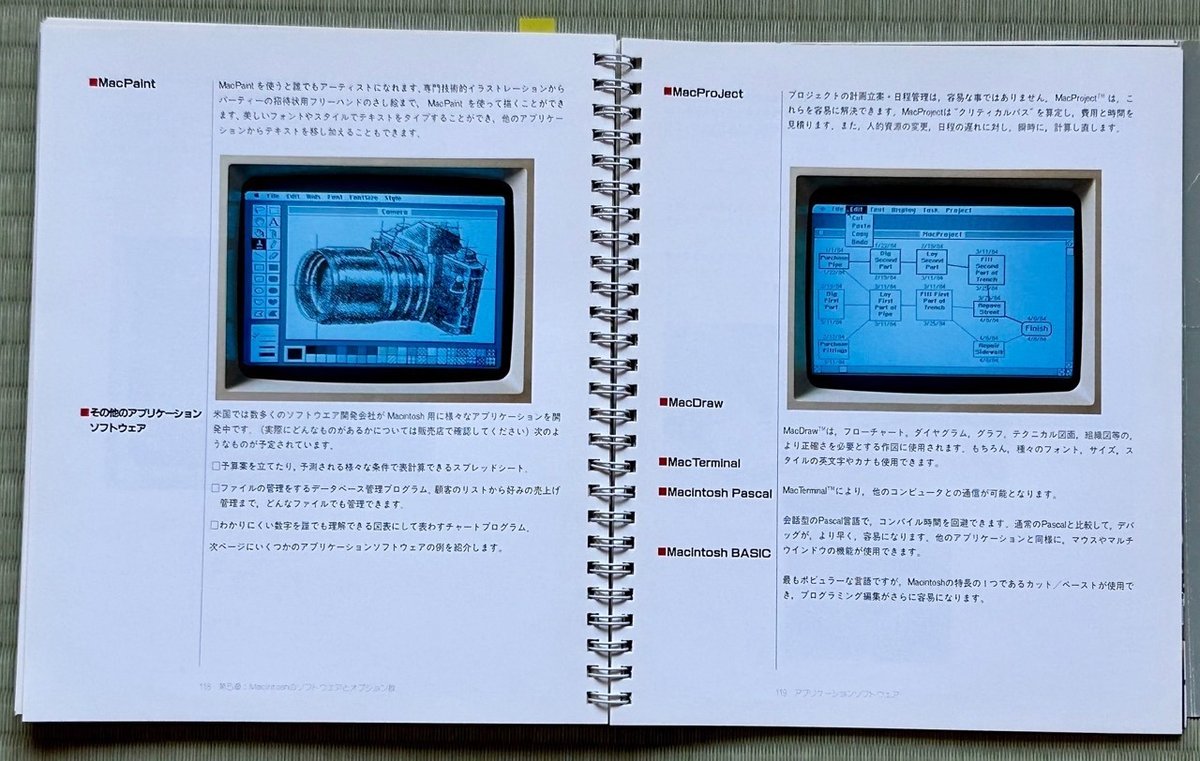

下の右ページはMacProjectの画面写真が下にずれていて、MacDraw・Macintosh Pascalなどの見出しと本文がずれていますね。(今回じっくり見て気づきました)

セキュリティーキットとプログラマ用スイッチの説明もあります。

フロッピーディスクで起動できない場合の問題はアイコン表示でわかりやすく確認できました。

文字だけの当時のPCとの大きな違いでした。

充実した用語解説

索引とは別に「あいうえお順」の用語解説があります。

アイコンや該当部分の画像付きで明快です。

翻訳本には原書(アルファベット)順のまま翻訳しただけのものも見られましたが、このオーナーズガイドはコストを惜しまず作られています。

じっくり見直すといくつか校正もれがありますが、日本語の本として完成度が高い美しいマニュアルです。

(付属品にマニュアルの正誤表があります)

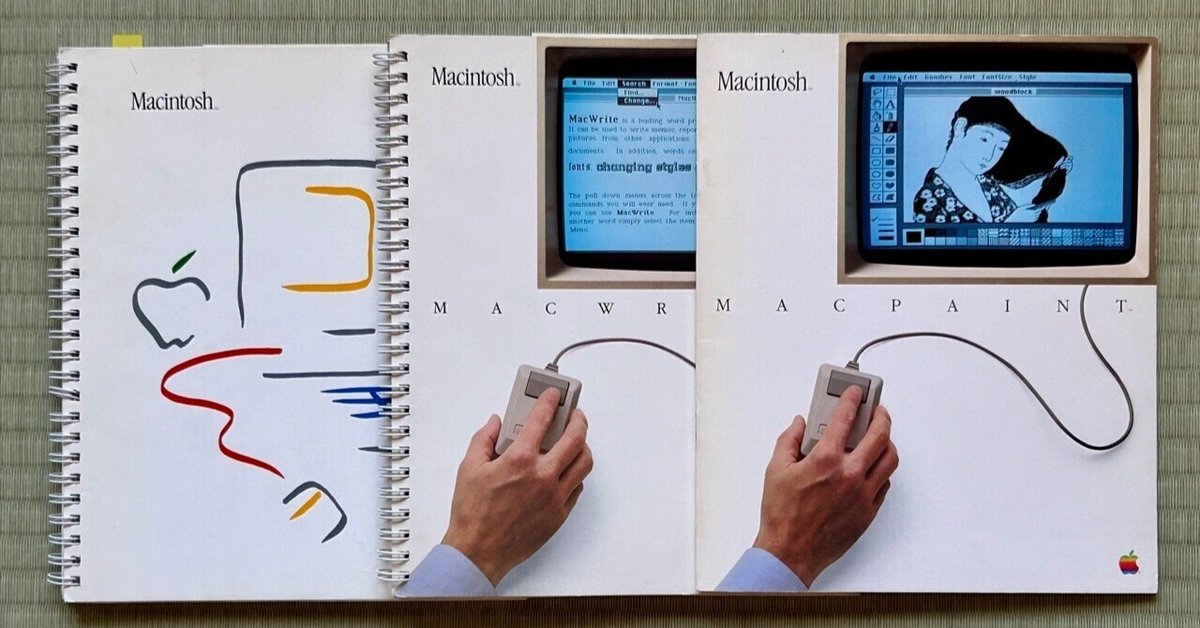

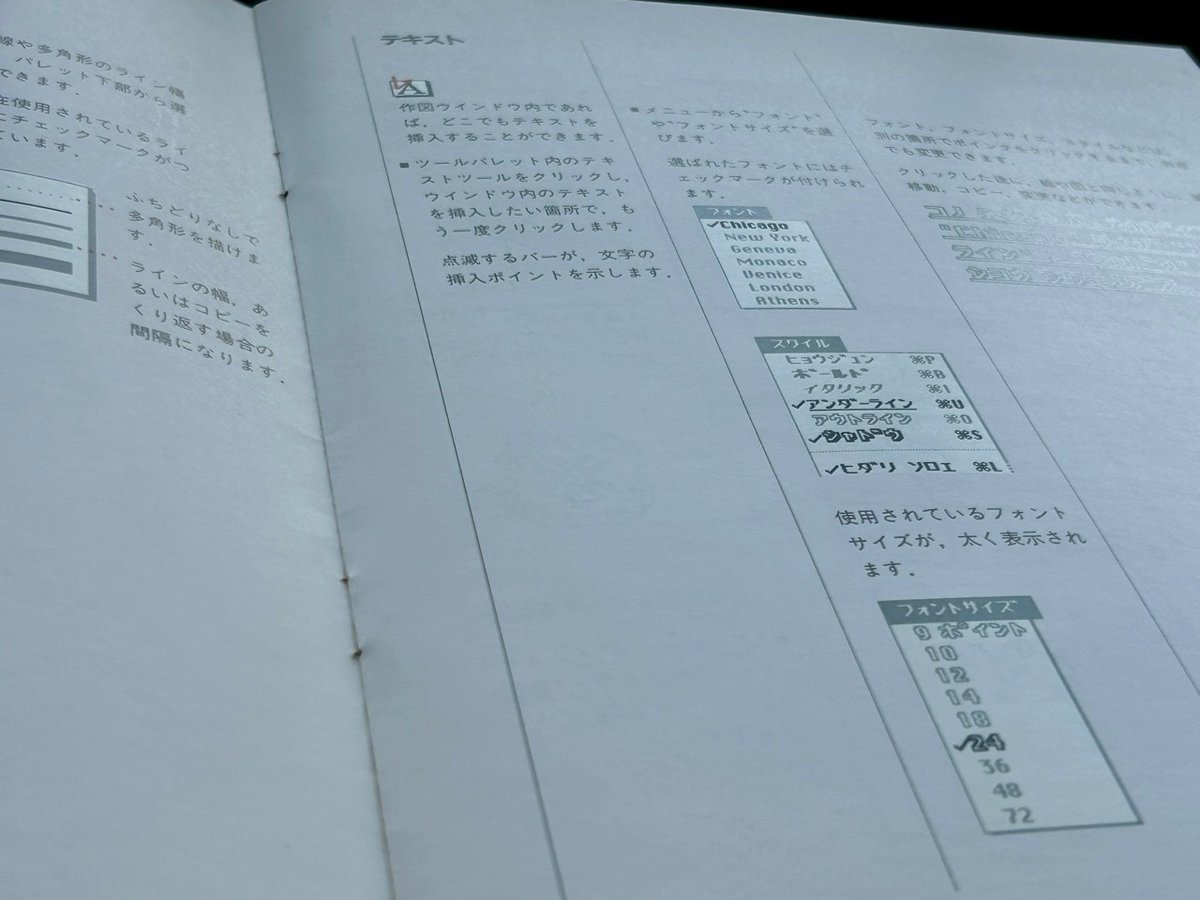

MacPaintマニュアル

32ページのマニュアルです。

ページ数が少ないのでツインリングではなく平綴じです。

表紙のMacPaint画面は日本風の作品を鉛筆ツールでドット単位に修正しているところです。

表紙は「髪梳ける女」(1920年 橋口五葉)を表示しているMacPaint画面です。

この作品が国立国会図書館デジタルコレクションにありました。

ありがたいことに拡大し詳細に確認できます。

ジョブズがこの作品を愛した理由がわかる気がします。

購入当時はなぜ日本風の絵が使われているのか謎だったのですが、2023年に放送されたNHKの番組で明らかになりました。

さすがにスーザン・ケアでも、この絵(髪梳ける女)をいきなりマウスでは描くのは難しそうです。

多分スキャナで取り込んだものを拡大機能でドット単位に微調整したのでしょう。

手持ち資料を少し調べたら「レボリューション・イン・ザ・バレー」に『スキャンしたものを元にして描いた』と載っていました。

秀逸な表紙デザインはMacWriteやMacDrawなどと同じで、その後インサイドマックの表紙にも受け継がれていました。

インサイドマックの表紙は時代やハードカバーかどうかなどで変わったように思います。

この表紙はThird Printing(1987年4月)のものです。

インサイドマックの表紙と同じような印象でしたが、MacPaintは画面とマウスを操作する手、インサイドマックはPlusの基盤とキーボードでした。

白い背景で印象は似ていましたが違いましたね。

ちなみにインサイドマックのVはMacintosh II の基盤とADBキーボードが表紙でした。

アプリもマニュアルもすごかった

MacPaintはその後のグラフィックアプリの雛形として絶大なインパクトのあったアプリです。

マウスと道具として使えるレベルのアプリがあればパソコンで十分美しいグラフィックが作成できることをデザイナーに示したと思います。

マニュアルは MacPaintの基本操作 MacPaintの応用 リファレンス の三部構成です。

印刷は基本的に黒と赤と特色グレイの3色ですが、画面部分に特色インクが使われていて(ほぼ白なのですが)美しい紙面にこだわりが感じられます。

グレイの特色インクは上記右ページのイラスト部分や画面の説明などで強調したくない部分で使われています。

(黒のアミでは美しく表現できなかったのかもしれません)

ツールを左に配置するレイアウトと(スーザン・ケアがデザインした)ツールアイコンの多くはその後の多くのグラフィックソフトウエアに踏襲されています。

白黒2値なので少ないドット数で明確に特徴を表すのは難しいですが、Macintoshは1984年の登場当初からシステム全体で高い完成度で統一されていました。

画面の表示に対するユーザーの操作を明確に図と簡潔な文で説明しています。

メニューはもちろん、操作画面内の文字入力も日本語(カナ)にローカライズされています。

1984年〜85年に日本でMacintoshを購入した人の過半数はMacPaintを体験するためだったのではないでしょうか。

とても完成度が高いアプリでした。

アプリアイコン

Macintoshではファイルにはすべて中身を示すアイコン付きで表示されています。

当時のパーソナルコンピュータ(DOSなど)ではファイルの種類を拡張子で区別していましたが、Macintoshではファイルの作成者(クリエーター)とタイプの二つの情報を持っていました。

作成者とはファイルを作成したアプリのことです。

ファイルの作成者とタイプにより別のアイコンが表示され、中身が何か明確になりました。

上記は柴田文彦さんの アップルGUI原論「なぜメニューバーは上端にあるのか?」のものです。

ここで紹介されているResEditは開発ツールです。

ResEditなどについても別の機会に書こうと思います。

版権など

MacPaintマニュアルの見返し(表紙の裏側)に 保証と責任の範囲 版権 が書かれています。

下の方には次のように書かれています。

本マニュアル原文は、Carol Kaehler(アップルマッキントッシュユーザーエデュケーション)により記載されたものであり、Clement Mokによりデザインされ。Susan Kare によりイラストが作成されています。

プログラムはBill Atkinsonによって開発されたものです。

アイコンなどをスーザン・ケアがデザインしたことは有名ですが、マニュアルのサンプルなども担当していたのですね。

どおりで美しいはずです。

プログラマの名前も(MacPaintのプログラマとして元々超有名ですが)マニュアルに載っていたのは今回の記事のためじっくり見直して発見しました。

WikipediaのMacPaint英語ページによるとスーザン・ケアはリリース前にMacPaintをベータテストしたそうです。

グラフィックツールとしてのMacPaintの完成度の高さはベータテスターの貢献も少なくなさそうです。

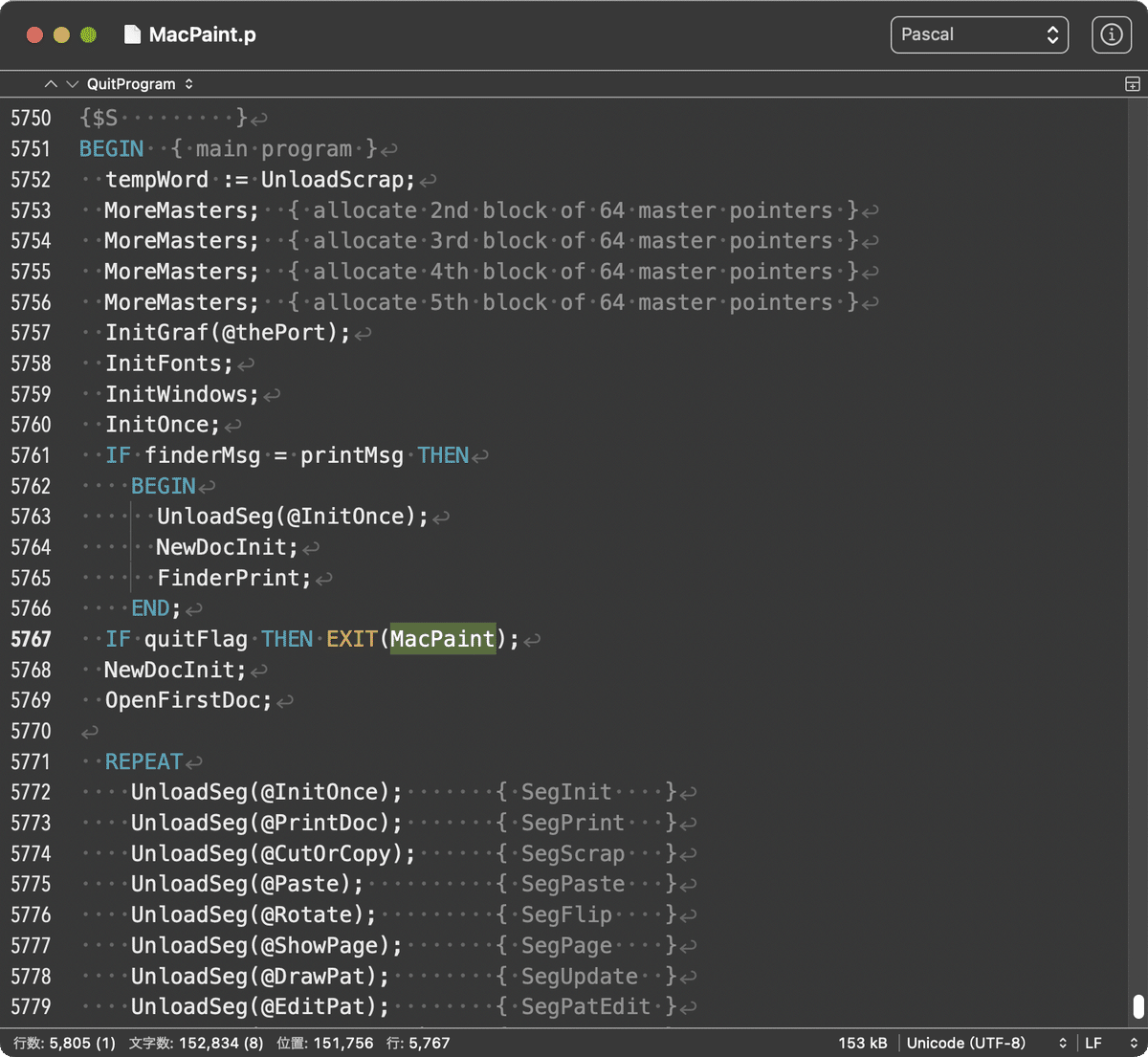

MacPaintのソースコードが公開されている

今では公開されているMacPaintとQuickDrawのソースコードをダウンロードできます!

Pascal言語のソースコード「MacPaint.p」をCotEditorで開いた画面:

MacPaintのソースコードすごいです!

ToolBox環境のPascalプログラミングはすっかり忘れていましたが、いろいろなつかしいです。(タイムマシンがあれば80年代の自分に届けたい!)

このソースコードを見ることができとても幸せです。

64KROMでプログラミングしていた皆さん、必見です!

このソースコードを見て、同じく明快なコードだった小池邦人さんの「TOOLBOX 100の定石」のコードを思い出しました。

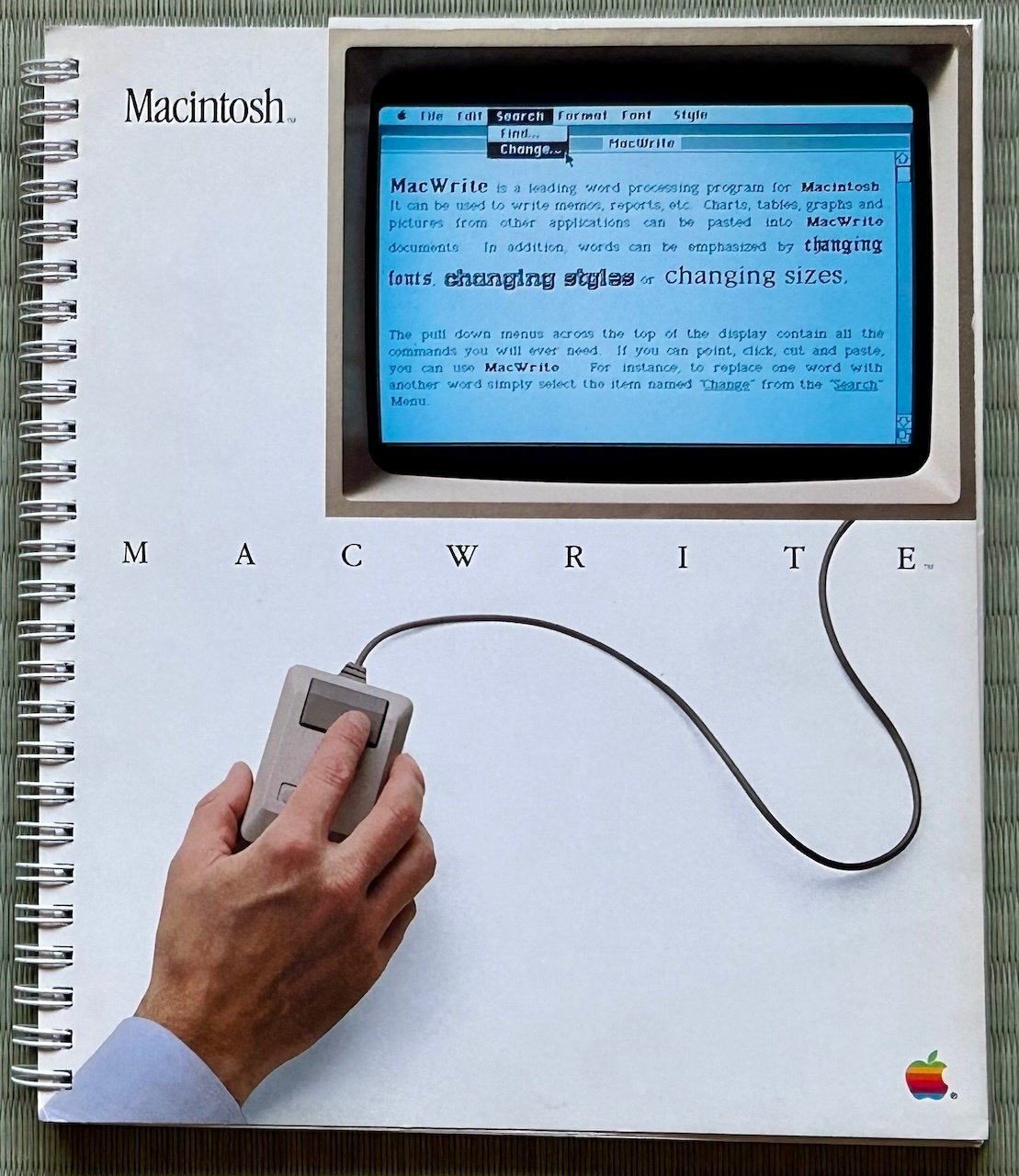

MacWriteマニュアル

142ページあります。

表紙の画面は複数のフォントと文字サイズを使って Search メニューを使おうとしています。

こちらもツインリング製本で、カラーページではありませんが黒赤2色+グレイ特色インク印刷のぜいたくなマニュアルです。

完全に日本語に翻訳済みで不自然な部分は感じられません。

翻訳にもかなりの予算を注ぎ込んだと思われます。

実際のところ私はMacWriteはほとんど使っていません。

フォントが最大の問題で実質的にはメニューや表示がカナに翻訳された英文ワープロソフトでした。

英文の入力編集に使うにはマルチフォント(いろいろな書体が使える)で、文字サイズもフォントによりますがかなり自由に選ぶことができました。

スクラップブックから画像も張り込むことができ、カット・コピー・ペースト・取り消しなど現代のワープロの基本機能は完成された状態で利用可能でした。

MacWriteのマニュアルにも開発者の名前が書かれています。

付属品

付属品はひとつの箱にまとめられています。

そのなかに小冊子が二つあり、大きい方が「マニュアルをお読みいただく前に」、小さい方は「付属品リスト」です。

付属品リストによると

電源コード

カタカナキーボード

キーボードケーブル

マウス

Macintoshオーナーズガイド

MacWriteマニュアル

MacPaintマニュアル

ガイドツアー(Macintosh, MacWrite, MacPaint独習用プログラム)ディスク、カセット

MacPaintディスク

MacWriteディスク

システムディスク

バックアップディスク(システム、Macintosh、MacWrite)

プログラマ用スイッチ

リスト以外に

付属品の箱

付属品リスト

マニュアルをお読みいただく前に(マニュアルの正誤表を含む)

アップルマークのシール(虹色アップルマーク)も入っていました。

付属品リスト

両面印刷で細長く畳まれているので開いて写真を撮影しました。

赤地に白抜きの注意には「Macintosh本体は、絶対に分解しないでください。内部には、ユーザーの方に行っていただく調整箇所はありません。」と明記されています。

特殊なネジを使っているので通常のドライバーなどでは分解はできません。

実際にCRTの高圧部分などもあり分解は危険を伴います。

Macintoshの商標について現在では見られない表記があります。

2通りの学び方として ⬜︎ガイドツアーを利用する方法 と ⬜︎直接作業を開始する方法 が書かれています。

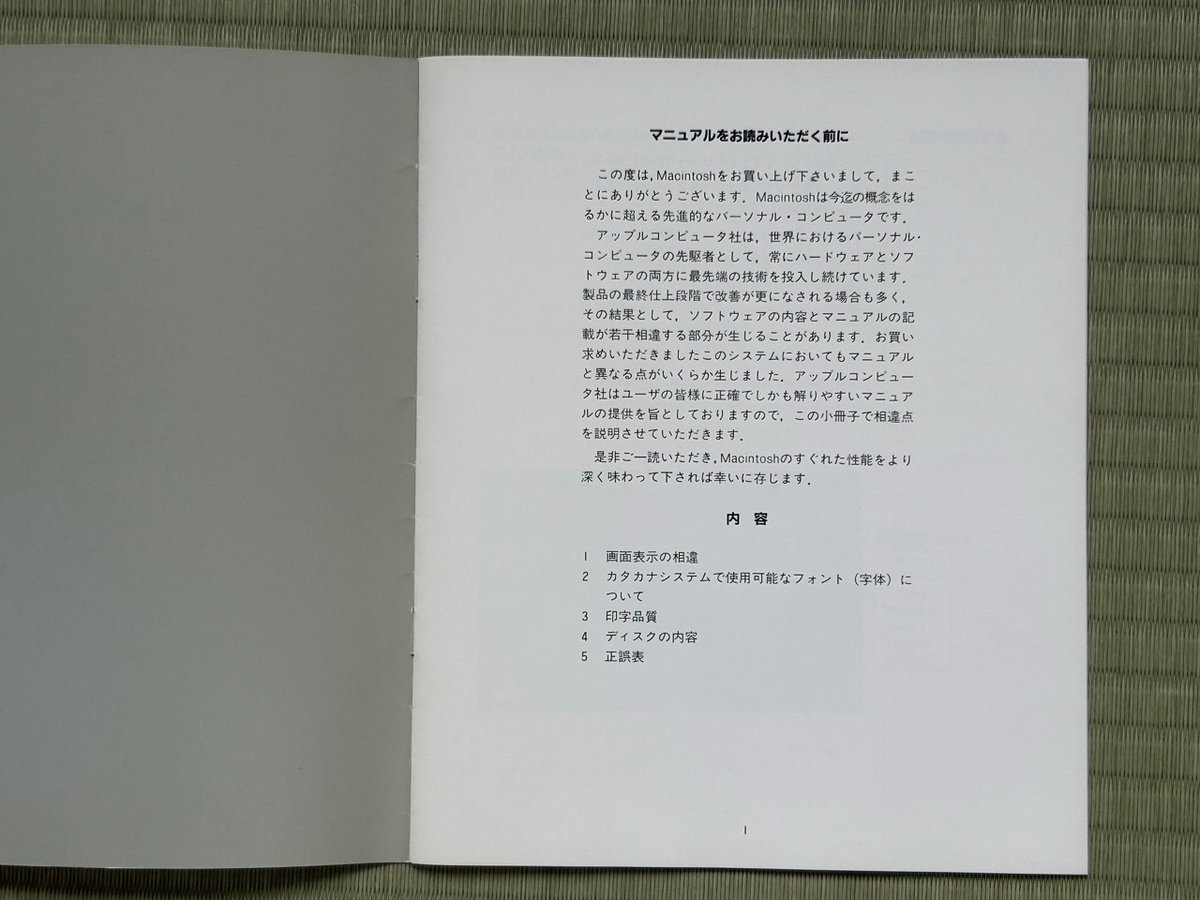

マニュアルをお読みいただく前に

正誤表を含め8ページの小冊子です。

サイズはマニュアルと同じ(高さ23cm弱・幅19cm)です。

内容はオーナーズガイドの補足と正誤表ですが、ほかのマニュアルと同じような(表紙裏表紙はカラー、本文は墨一色)丁寧な仕上げになっています。

オーナーズガイドは英語版の翻訳なのでカナフォントについてはあまり説明がありません。

こちらにフォントについての追加情報があります。

イメージライタの印刷ダイアログで、「ドラフト」はプリンタの持つフォントで文字だけを高速印刷するモードだったと記憶しています。

イメージライタはMADE IN JAPANでしたが、仕様は当然英語プリンタであり「カナ文字」はグラフィックとしてアプリがレンダリングし印刷していました。

付属品の箱

すっかり黄ばんでいますが「カナ-J」のシールがはられているのが確認できます。

現在では素材にプラスチックは使われていませんが当時は使われていました。

(フロッピーディスク自体がプラスチックでした)

システム起動用のフロッピーのほかにカセットテープが入っていました。

システムとアプリのディスク

Macintoshはフロッピーディスクベースのコンピューターです。

このため毎回起動用フロッピーから起動します。

起動可能なフロッピーディスクをシステムディスクと呼びます。

システムディスクにはシステムフォルダがあり、システムフォルダ内に起動に必要なシステムなどがあります。

本体付属のフロッピーディスクは明るいグレイで、ラベルにはMacintoshとアップルマーク次の行にディスクの内容が書かれています。

実際にMacを使うにはこれらのディスクをマスターとして、その内容を手持ちのフロッピーディスクにコピーしてコピーを使いました。

フロッピーディスクはハードディスクに比べると信頼性が低く、長時間使うと読み取りエラーなどで使えなくなる消耗品です。

ガイドツアー

カセットテープはフロッピーディスクのアプリと組み合わせて使う「ガイドツアー」の音声用です。

当時の容量が400Kフロッピーのため、ガイドツアーのアニメーションしか入れることができなかったのです。

ガイドツアーも日本語に翻訳済みです!

ガイドツアーは動画と音声で使い方を説明

ガイドツアーは二つあり一つはMac本体用(A Guided Tour of Macintosh)でもう一つはMacWrite・MacPaint用(A Guided Tour of MacWrite・MacPaint)です。

カセットテープは SIDE 1 が「A Guided Tour of Macintosh 独習用テープ」で SIDE 2 が「A Guided Tour of MacWrite・MacPaint 独習用テープ」となっています。

テープには音楽が Windham Hill であることが書かれています。

フロッピーディスクの読み込みに時間がかかりますが待ち時間も Windham Hill のBGMで気になりません。

カセットテープの音声は女性の声で完全に日本語で翻訳に不自然さはありません。

ガイドツアーはMacintoshオーナーズガイドの内容に沿っていてセットアップの説明から始まります。

ガイドツアーの説明にはフロッピーディスクの金属の端が奥になるように、ラベルが上になるように挿入するなど説明に従うと利用可能になるよう注意がはらわれています。

ガイドツアーの指示に従いアプリを起動して、最小限のマウス操作ができるようになったらポインタをボタンにあわせてテープを再生し、テープの合図でボタンをクリックすることでアニメーションと音声を同期します。

久しぶりにテープの内容を確認しようと思ったら、我が家にカセットテープの再生環境がない。

かろうじてaiwaの小さなラジカセを見つけ出し再生はできました。

プログラマ用スイッチ

リセットとインタラプト用のスイッチは必要な場合に横から取り付けるようになっています。

リセットとインタラプトのスイッチは実際には基盤上にあるのですが、オリジナルMacintoshでは「プログラマ用スイッチ」を取り付けなければ押すことができない構造でした。

付属品の「プログラマ用スイッチ」は筐体の外部から基盤上のスイッチをおすための一種の延長部品です。

(実物が見当たらず写真はオーナーズガイドです)

リセットとインタラプトは開発中は必須の操作です。

作成中のコードを実行したとき、プログラムにミスがあると暴走することがありそれを止めたり原因を調べるのに必要なのです。

プログラムミスがあると異常な音を再生したり、画面がみだれたりする場合(暴走)がありました。

サウンドバッファーや画面ビットマップを主メモリに持っているのでいろいろ厄介でした。

異常動作時にすぐに止めることができず、暴走によりフロッピーに意味不明な書き込みをして作成途中のコードが読めなくなったことがありました。

それ以来すぐに止める(インタラプトする)ようにしていました。

システムも早いペースで改善され、フロッピーのファイルに影響があるような暴走はその後は経験していません。

(ROMが128KBになったPlus以降は何か対策されたのかもしれません)

虹色アップルマークのシール

当時からアップルマークのシールが付属していました。

6色レインボーカラーです。

大きなシールもありましたが、車の窓に貼ったので残っていません。

左の小さなシールはガラスの裏から貼るタイプのシールです。

38年経過してみるとレイボーカラーのアップルマークが美しくなつかしいです。

本体正面・背面・マニュアル表紙などで使われいるこのマークは今でも魅力的です。

フロッピーディスクのラベルシールにもこのアップルマーク付きのものがありました。

貴重だったのであまり使っていなかったはずです。

かつてAppleキャンパス(現在のApple Parkとは別)の入り口にはレインボーカラーのアップルマークがありました。

この写真ははじめてWWDCに参加した時1995年のもの。

当時はフィルムカメラで紙焼きを後日取り込んだもの。

ジョブズが復帰してからここのマークもとりはずされました。

おまけ

時代が違いますが、上記シールと一緒にNewtonのシールもしまってありました。

私自身はNewtonには手が出ずに終わりました。

(携帯するには大きく感じたためと、Macだけで手いっぱいだったため)

参考資料

このnoteではMacintosh 512Kカナのオーナーズガイドやマニュアル類のほか次の書籍を引用しています。

「レボリューション・イン・ザ・バレー」

Andy Hertzfeld著、柴田 文彦訳

発行:オライリー・ジャパン 発売:オーム社 2005年9月発行

表紙を開くとMac本体バックパネルの開発者のサインが拡大印刷されているような、Mac好き&開発者にはたまらない一冊です。

アップルGUI言論「なぜメニューバーは上端にあるのか?」

柴田文彦著 株式会社アスキー 2007年3月発行 マックピープル3月号特別付録

Macintoshやソフトウェアなどの商品名は各社の登録商標・商標です。

「Macintosh Plus」へつづく

いいなと思ったら応援しよう!