推しぬいのオリジナル型紙を作る

理想の推しぬいが欲しい

ここ一年くらいで人型ぬいを多くの作家さんがwebで、書籍で型紙を公開してくださってます。しかし、私が唐突に「人型ぬい作りたい」と思った当初はここまで多くのバリエーションはなく、自分の性癖と愛情と萌えを納得させるためには“自作型紙”の道しかありませんでした。

私の萌えポイントは

・スレンダー

・肩幅が華奢

・腕は若干長めで別付け

です。

しょーもないこだわりですが、オタクの偏愛なので現物で昇華するしかありません。

頑張りました。

モデルを探す

具体的にどんなぬいを可愛いと思うのか考えます。今回作りたいのは『ゴッドイーター』の自キャラ。1.5次創作、言うところの“ウチの子”です。すでに公式でぬいが発売されており、これまたすでに購入して家にあり、大きさ、形が結構好きだったのでその子をモデルにすることにしました。

また、一から作る根性はなかったので、頭はYouTubeで有名な中学生ぬいものアイドル、たきゅーとちゃんの“おすわりぬい”を使わせていただきました。

いつも大変お世話になってます。

そのたきゅーとちゃんの型紙で頭を作り、ぴたぬいのジュリウスと比べてみます。

ほぼ同じです。ちなみにこの形を作るのにハマナカさんの“オーガニックわたわた”を2/3入れました。特に頭はパンパンに綿を詰めて形を固定化しないといけないので、割とたくさん用意しておく必要があります。

型紙を作る

ボディ型紙製作に入ります。これまた目指す形のぴたぬいから型を取ろうとラップを巻いて、更に上から養生テープを巻い他のですが上手くいかず…。

粘土やアルミホイルから型紙を取るには有効なのですが、柔らかくて複雑な形をしたぬいから型紙を取るのは難しそうです。

次に以前作ったクマの型紙をコピー用紙に写して組み立てました。

このクマの型紙は背中が左右対称で各1枚、お腹1枚、内もも(足)左右対称各1枚、足裏2枚で出来てます。それを目指す体型にするために端折ってセロテープで貼ったり、切り込みを入れて紙をこれまたセロテープで貼って足したりしていきます。紙なので曲げたいところはグシャっと潰して、上からセロテープを貼って形を整えることができます。あとは切り離したい場所に分割線を引いてハサミでカットしていけば簡易型紙が出来上がります。

ここで知りたいのはボディと足の接合部のラインと腕を付ける部分、大まかな背中とお腹の型紙の形です。コピー用紙をどうにかしている段階で出来る型紙はかなり歪ですが、無から有になったところでやっと手掛かりが出来た感が嬉しい瞬間です。

↑こんなのがいっぱいできます。どこを修正したか分かるような試作型紙を取っておくと、後で他の型紙を時作る手順や注意点が見つけやすいので、これは捨てずに保管しておきます。その際パーツの部位名、作った順番と制作年月日を入れておくとすごく便利です。

そして記念すべき試作第一号ができました。

まだ肩のあたりをどう処理するか考えてない状態です。体の形と肩幅、足の付け方はこのままでOKかな?と言った感じです。大きさもちょうどいいです。

縫って、綿入れて、修正して…を続けていると試作に使っているのがフェルトということもあり、だんだん伸びてきます。ほぼ決定形が出来たところで一度80%で縮小コピーをしてサイズを戻します。

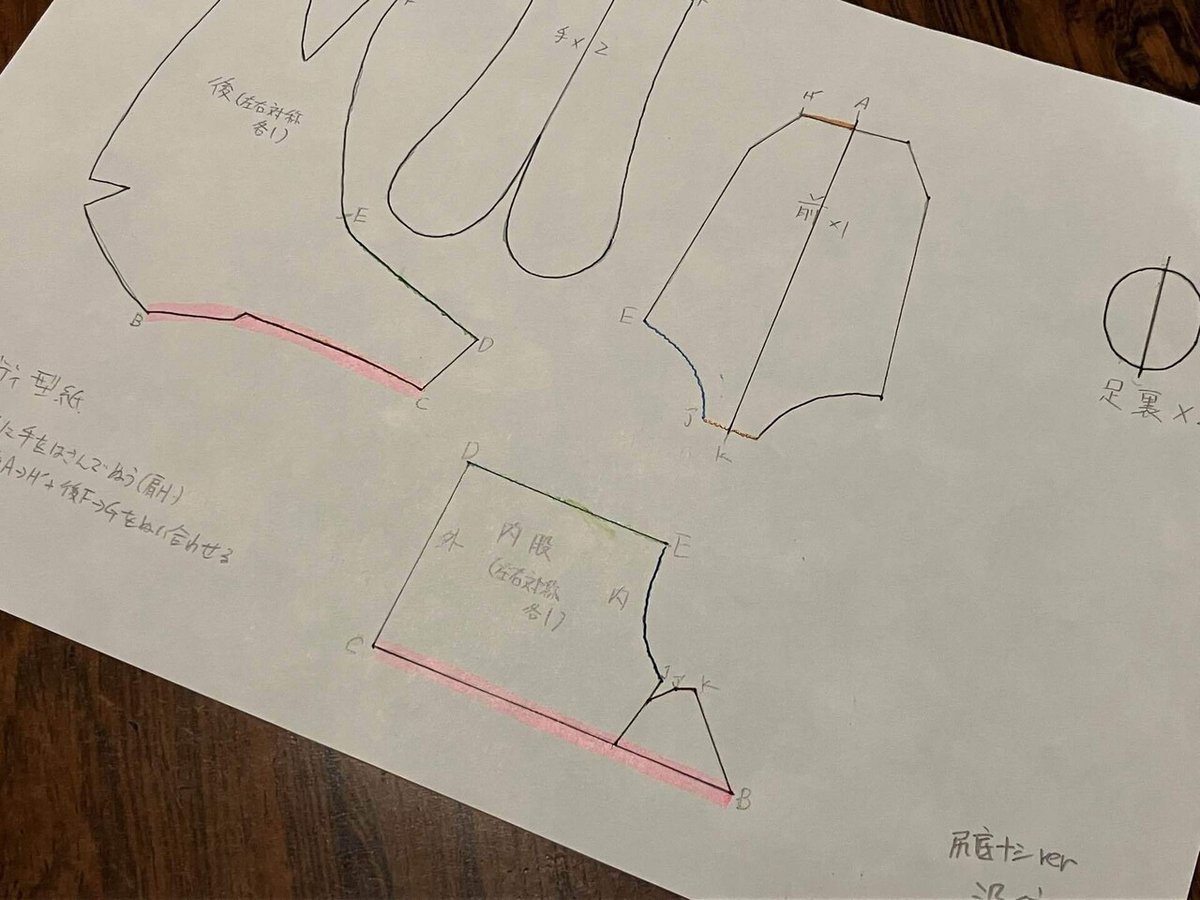

一旦型紙におこしました。

細かくどことどこを縫い合わせるのか書いておかないと、次の日にはもう作り方がわからなくなる複雑さです。

そこから更に改良を重ねほぼ決定の型紙ができました。作りが複雑なので、何処の辺と何処の辺を縫い合わせるのか色を分けて説明を書いておきます。やはり型紙も没稿にしろ決定稿にしろ制作年月日を入れておくと、後で本当に助かります。

その型紙で作った本番と同じ布で試作です。使ったのはグッズプロさんのクリスタルボア(ベージュ)。やはりフェルトとは伸びが違うので、必要不可欠な工程です。人型ぬい初心者でちょっと長めに購入して余らせてしまった布が役に立ちました。

腕は背中側のダーツに挟みました。悪くはない…けど良くもない。まず親指は上を向いてても下を向いててもあまり良く見えない上に小さくて効果がないので省くことに。そしてダーツに挟んだ腕は位置がちょっと後ろすぎて、でもお腹と背中パーツに挟んだのでは前に来すぎる…難しいです。あと肩ももう少し狭く、綺麗なラインが出て欲しかったです。

そうこうしてウンウン唸っている間にたきゅーとちゃんの新しいおすわりぬいの型紙が発表されました!

この型紙が素晴らしい!尻底の安定感は半端ないです!またこれを参考にさせていただいて、自分の型紙にもアレンジを入れます。

今度こそ完成です!

尻底があることで安定感が増し、形も整いました。

その他改善点は、背中パーツにあったダーツを無くし、背中とお腹の境界線をずらしてそこに腕を挟んで縫い付ける事にしました。

ちゃんと腕が耳の下にきていて位置感バッチリです。

頭は肩が狭い分縫い付けるだけでは安定しないので、ぬいぐるみ用のジョイントを仕込みました。

アゴのパーツとボディの首の辺りに接着芯を貼り、切れ込みを入れてジョイントを通します。ボディの方は左右背中とお腹の縫い合わせ合流点になるので、ジョイントの柄の太さ分開けておくと目打ちで無理矢理こじ開ける必要がなくなります。

以上がオリジナル型紙制作から試作までの工程です。今回の収穫は試作は絶対必要、ということと型紙には日付けの記入を忘れない事、です。とはいえ未だに型紙の日付け入れはちょいちょい忘れます。最悪作った順番が分かれば良いので、いつ作ったのか忘れた場合は昨日の日付けを書いておいても良いと思います。

お読みいただきありがとうございました。