ぬいに使う綿の使用感 2024.11.6追記

ぬい作りでは使う材料で色々悩みます。素材感、扱いやすさ、入手しやすさ、コスト。一番触れることも見ることも多い生地もさることながら、中に詰める綿も結構な悩みどころです。手触りと成形に影響してくるのでおろそかにはできません。

という事で家にある、私が主に使う綿を比べてみました。

ポリエステル綿

手芸屋さんで普通に売ってるポリエステル100%の綿です。各メーカーがこだわっているのに一括りにするのは申し訳ないのですが、近場手芸屋さんで購入できるメーカーさんの物を代表としたいと思います。

ポリエステル綿最大のメリットは入手しやすさ、です。今日日100均でも売ってます。そして種類が多いのもまたこのポリ綿だと思います。大型手芸店に行くとたくさんありすぎて選び出すのが大変という嬉しい悩みに陥ります。

触り心地は買ってみないと分からないので、判断基準はお値段とパッケージに書いてある“売り文句”でしょうか。私は抗菌防臭、洗濯してもすぐ乾く、など清潔面を重視してます。

ちなみに写真のポリ綿は株式会社コッカさんの製品です。

その他の特徴は弾力性でしょうか。人型ぬいは表面に凹凸をつけないのであまり必要がありませんが、テディベアや他の動物ぬいは顔の形が複雑で成形後に形が崩れない方がいいため、ぎゅうぎゅうに詰めて形を保てるポリエステル綿かオーガニック綿が適していると思います。

ぬいぐるみ以外にもクッションなどに入れるなら高反発でへたりにくいポリ綿がオススメです。

逆に推しぬいの腕や足などの細いパーツや5cm以下のマスコットぬいにはポリ綿はオススメできません。なるべく薄くほぐして詰めてもコブのような偏りができてしまうためです。苦労してポリ綿を使うよりつぶ綿を使った方が効率的です。

○2024.11.6追記

いつも同じメーカーさんの綿を使っていたので、試しにKIYOHARAさんの綿を買ってみました。

東レの抗菌防臭綿のセベリスを使っていない方です。

感触はコッカさんのセベリス使用綿の方が反発力がありました。また、触り心地となめらかさにはあまり差がなく、優劣は無いように感じたので入手しやすさで選んでいいと思います。もしかしたらセベリスに高反発力があるのかもしれないですが、さすがに使う予定のない綿を300g買う勇気はありませんでした(セベリス不使用は50gで売ってた)。ぬいにはつぶ綿かオーガニック綿を使うので…。

もう一つ、キャンドゥの手芸綿について。綿のみを触った感触は、なめらかさはさすがにコッカさんとKIYOHARAさんの綿には及びませんが、さほど悪くはなかったです。試作にはこちらを愛用させていただいてます。

ただどうしてもメーカー品のものよりダマになりやすく、キレイに詰めるのは大変でした。工夫し次第でキレイに仕上げることができるかもしれませんが、その労力とできないかもしれないリスクを考えると本番用のぬいにはキャンドゥ綿は使い辛いと感じました。

○2024.12.15追記

セベリスを使ってない方のKIYOHARAさんの綿は近所の手芸店で50g税抜180円で売ってました。結構お手軽な値段で購入できるので、お試しに使いやすいかな、と思います。触り心地フェチとしては是非にオススメしたいところです。

つぶ綿

説明が難しいですが、普通のポリエステル綿とは違い米粒くらいの小さく千切れた綿がまとまっている感じです。実物を手にするまで小さな球体の脱脂綿みたいなの(柔らかいペレットのようなもの)だと思っていたのですが違いました。感触は他の2種類より格段に柔らかいです。

最近の推しぬいブームで扱い店舗も増え手に入りやすくなりましたが、お値段はポリ綿より高めです。

写真はポリエステル綿と同じく株式会社コッカさんの製品です。

中を出してみます。

つぶの大きさは一定ではありません。繊維の細さはポリエステル綿より細いです。

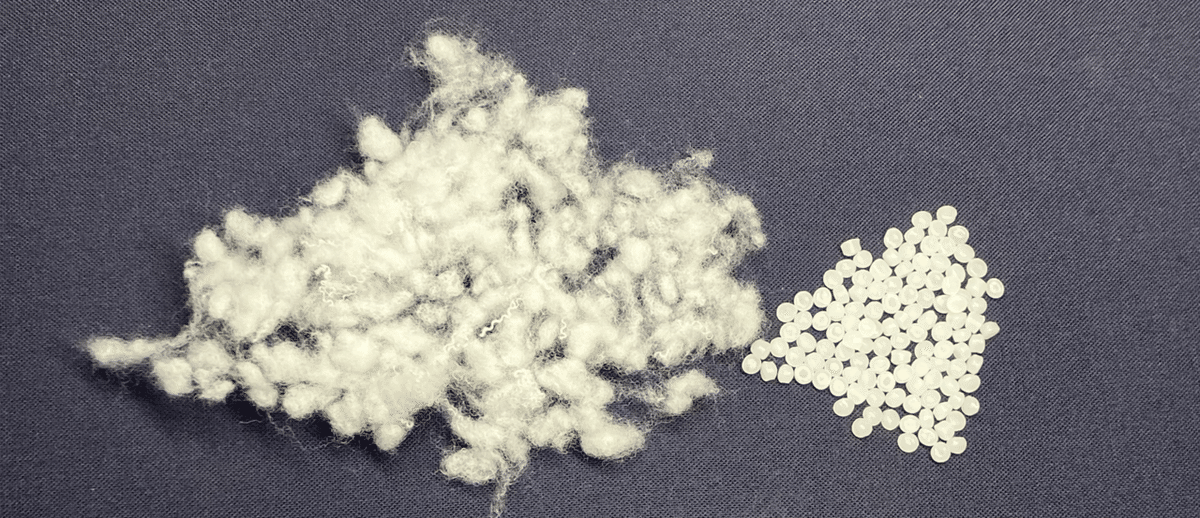

ペレットと比べるとこんな感じ。↓

ギュッとした塊で粒状なのではなく、ほんわり粒状になってる(粒一つを指で潰せばペチャンコになる)ので全く硬くはないです。

最大のメリットは小さなぬいや細いパーツにも偏りなく詰められる事。そしてぎゅうぎゅうに詰めても柔らかさが損なわれない事!です。推しぬい(人型ぬい)の頭にパンパンに詰めても柔らかさが失われていなかった時は感動しました。

オーガニック綿

そもそもこの記事を書こうと思ったのは、このオーガニック綿の良さが世にもっと知られたら良いのに、と思ったからです。

特徴は柔らかくなめらか。

くたくたぬいなどに入れたら最高の手触りです。ただ、最近のブームである推しぬいにはあまりくたくた感が求められていないので(自立しないと写真が撮りづらい)あまり使われていると聞いたことはありません。おしい。

使用感ですが、ぎっちり詰めれば形崩れしにくく、ふんわり詰めればしっとり柔らかい…という感じでしょうか。テディベア作りなどにはよく使われていた気がします。

私がぬいぐるみを作り始めた頃は手作りぬいは赤ちゃんが安全に遊べるものとして位置付けられていたので、その流れでオーガニック綿も製造工程で薬品不使用であるなど、お肌に優しいというのもメリットとして挙げられると思います。

Amazonの商品ページに詳しく載っているので、気になる方は参考にリンクを貼っておきます。

ちょっと量が少なくて割高になってしまうのですが、最近店頭でも『オーガニックわたわた』は見かけることが多くなりました。お試しに使うなら便利かも?私も最初はオーガニックわたわたでした。中身は素人目には上のオーガニックコットンと全く同じものです。

デメリットとしてポリエステル製の綿に比べて湿気を呼びやすい、というのがあるかと思います。ですが愛でるためには見えるところに置きたいので、収納の奥底にしまったりはしない前提であまりそこは気にしていません。時々風を通してあげるか、収納ケースに除湿剤を置いてあげれば大丈夫だと思います。

オーガニック綿+ペレットは最強コンビなので、おうちお留守番役の抱っこして癒してくれる系ぬいなどを作られる際には、是非!使ってみていただけると嬉しいです。もしその機会がありましたら、使う生地は柔らかいもの…クリスタルボア、うさぎボア、テディボア、などがオススメです。ぬいれっくすやぬいクロスは前述のものよりハリがあって、最強ふわくた感が出にくいので、参考までに…。

○2024.11.6追記

大したことではないのですが、ぬい用クッションを作って座面が山なりになってしまい、座りが悪い時はオーガニックコットンで作ってみてください。低反発&なめらかで安定感のあるものが出来上がります。

非常に贅沢な使い方ではありますが、感動です。

まとめ

ポリ綿

メリット

→清潔

安価

入手しやすい

反発力が強い

デメリット

→ややごわつく

細部や5cm以下の小さなぬいだとダマになりやすい

つぶ綿

メリット

→パンパンに詰めても柔らかさが保てる

細い部分にきれいに入る

ほぐしの作業工程が要らない

デメリット

→値段が高い

ポリエステル綿より入手しづらい

オーガニック綿

メリット

→柔らかい

なめらか

天然素材

デメリット

→高価

入手しづらい

お手入れがポリエステル綿より面倒

3種の綿を見比べてみるとこんな感じです。

全て0.3gです。おそらく同じ大きさのぬいを作るのに必要な綿の量が1番必要なのはつぶ綿だと思います。いくらでも入るので。

綿の使い方

使い方…というか、ほぐし方です。大したことではないのですが、ぬいぐるみの触り心地と成形に大きく関わる事なので。

まず

“綿は袋から出したら使う前によくほぐす”

“綿は小さく千切って入れない”

です。

これはポリ綿、オーガニック綿に言えることです。つぶ綿は変幻自在なので、袋から摘んでダイレクトにぬいに詰めても大丈夫です。

どのくらいほぐすのか、という例を写真にうつして上げてみました。

左がよくほぐした綿、右が袋から出したまんまの綿です。

いつも少し透けるくらいまで…というか、千切れるギリギリを攻めてます。ぬいぐるみ作り始めて本やネットで勉強していた頃によく「綿はほぐして使いましょう」と書いてあり、実際色々な形のぬいぐるみを作る過程で実感したので、ほぐしはとても重要です。

詰める時も表面近くを先にして、形を整えるようにしてから詰めていくとボコボコになりにくいです。

○2024.11.6追記

綿を詰める量について。

推しぬいで人型ぬいが流行る前はテディベアの作り方を見て勉強していたので、頭に入れる綿はとにかくギッチギチに詰めるのが良いと思っていました。理由は形崩れをおこさせない為です。

今でもなるべく詰められるだけ綿を詰め込みますが、一つだけ気をつけていることがあります。それはアゴの縫い目です。人型ぬいは使っている生地が短毛な為、縫い目が見えやすいです。特にアゴの縫い目は1番目立たせたくない場所なので、なるべくギチギチに、縫い目が露出する一歩手前まで攻めるーそんな感じです。手縫いだとアゴの縫い目を露出させやすいですが、自分がミシンになったつもりで針の進入角度を垂直に保つと目立ちにくくなります。合わせて試してみてください。

以上が拙いものですが、私的ぬいぐるみ綿についての感想です。参考にしていただけたら幸いです。

それでは皆様のぬいライフが良きものになりますように。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。