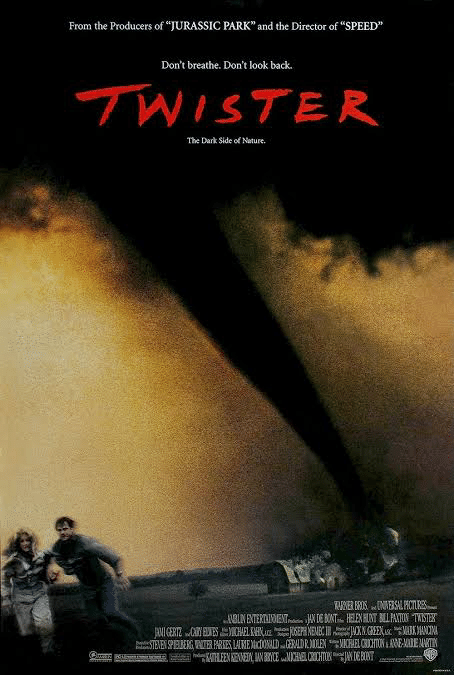

『ツイスター』『ツイスターズ』における欲望・死・映画

本稿はヤン・デ・ボンによる『ツイスター』(1996)と、その続編であるリー・アイザック・チョンによる『ツイスターズ』(2024)を、竜巻を欲望、死、映画として読み解く試みである。

※両作のネタバレを含みます。

第一章 『ツイスター』論

第一節 死への接近

ヤン・デ・ボンによる『ツイスター』において、主人公たちの欲望とは、竜巻を倒すとか、竜巻から人々を救うとかではなく、竜巻を観測したいというものであった。そのために、彼らは竜巻に近づかなくてはならないのだが、その近さを無にすることは不可能である。何故なら、竜巻は欲望の対象であるのとともに、死(をもたらすもの)であるからだ。だから、彼らは竜巻に近づきつつ死なないようにしなければならない。ここに死の欲動を読み取ることは容易だ。

第二節 『スピード』

監督の前作『スピード』(1994)において、一定の速度を落とすと爆発する(死ぬ)バスとは、運動を止めたらその存在が無となる映画に類似していることを、筆者はその映画評で指摘した。死なないために、生きなければならない(動き続けなければならない)生とは、果たして幸福なものなのだろうか。一方で、バスからの脱出という欲望もまた、爆弾魔の脅迫によると、死を表す。この不条理に対して、主人公が如何に犯人を騙し、人質を救出するかについては、作品評を読んでいただきたい。

第三節 竜巻という無、穴、男根

同様に『ツイスター』において、欲望への接近は死への接近を表している。そして何よりその死は、実態を欠いた穴であることが興味深い。フロイトの説いた欲望の部分対象とは、主体の「欠如」(口や肛門などの穴)を埋めるものであるが、その対象を獲得してしまえば人間は「欠如」を失い、主体として生きることが果たされなくなる(死ぬ)という。だからこそ、各部分欲動は完全に穴を埋めるものではなく、その穴と同質の価値を持つ他者の穴を欲する。穴により穴を埋める。自分と同じ傷を持つ他者に人が惹かれるのはこうした理由らしい。また、竜巻は縦に長いペニスのようであることも、こうした欲望の対象性を強調しているのだ。

したがって、竜巻チェイサーたちは竜巻と出会うことを避けつつ、その穴を観測する─本稿を読み終えれば、それは「鑑賞」や「理解」と言い換えられるだろう─ことを目指すのだ。

第四節 狂気の三角関係

そして、その男らしさに向かって突っ走る主人公(ビル・パクストン)はエディプスの三角形に属するキャラクターだ。母との近親相姦を望む子供と、彼にそれを禁止する、母の支配者である父親の三者から成る、このどうかしているフロイト理論については、説明すればするほど嫌悪感は増すばかりだが、デ・ボンによってこれは映画に導入されているため、触れざるを得ない。

エディプスの三角形において、性別は限定されない。パクストンに侵犯を禁じるのは婚約者であるジェイミー・ガーツであるが、その侵犯とは元交際相手のヘレン・ハントとの復縁であり、かつ竜巻に彼が向かっていくその欲望であり、やはりその両者が重ねられている。アメリカ映画という、その禁止が負ける映画史に則り、中盤ガーツはパクストンとハントを異常者と言い放ち、物語から退場する。父による禁止を失って二人は観測に成功する。

もはや竜巻の被害など、本作においては最低限のお約束程度で、本題としては竜巻観測という狂気について、説得力を保つために狂気の三角関係を導入したというわけだ。観測成功後に、竜巻から逃げざるを得ない二人は、必死に民家にしがみつき奇跡的に生還するが、そこに映画的なサスペンスも因果関係も不在なのは流石である。

第二章 『ツイスターズ』論

さて、そうした変態的傑作の続編である『ツイスターズ』にそうした変態性は引き継がれているのだろうか。

第一節 トラウマの克服

主人公(デイジー・エドガー・ジョーンズ)のトラウマを描くドラマは、むしろわかりやすく嫌悪感を欠いた精神分析に則っている。前作でハントのキャラクターも竜巻による喪失を経験していることが語られていたが、観測の欲望に憑りつかれるあまり忘却されたトラウマは、フラッシュバックの形で彼女を襲う。

夢に死んだ恋人が姿を現すシークエンスは秀逸だ。カットを切らずに飛び起きた彼女は、その身体を使いカメラを窓の外の列車へと誘導する。列車の騒音─それはまるで竜巻の被害による騒音と類似している─が彼女に悪夢を見せたのか、最後のカットでそれは否定される。天井に吊るされたファンをカメラは収める。回るファンは勿論竜巻のようである。それが彼女に悪夢を見せ、列車の騒音はその回転に遅れた死者の声─死は常に遅れる─を補完し、不可能なもの、死、現実界、欲望に近づきすぎた彼女は救われる。

こうしたトラウマの克服が、主人公のドラマを引き立てる点において、精神分析的主題は一般的な観客にとって寄り添いやすくなっていることは間違いない。

こうした描写からアイザック・チョンが一度は『君の名は。』(2016)の実写版の監督に起用されたのも納得だ。新海誠作品と夢の関係は以下の論文(村井翔 「現実界はどこにあるか -『君の名は。』から『天気の子』へ-」)を参照されたい。

第二節 欲望を消す

前作とまた異なるのは、欲望の対象としての竜巻を、主人公が消したいことだ。欲望の対象を消すことは欲望を消すことである。これがトラウマの克服と重ねられていることも上手い。欲望は決して果たされない代わりに、そこから身を引くこと、欲望を対象から外すことは可能なのだ。そうした時に、はじめて欲望の対象であったものと我々は出会うことができる。

その方法が、一つの気象実験の結果できた作品をぶつけるというのが面白い。『スピード』が、監視体制にあるバスの中で、その監視映像を捏造することにより脱出を果たす映画の力を借りた逆転であったこと(同様の映画にトニー・スコットの『エネミー・オブ・アメリカ』(1998)が挙げられる)と同じように、竜巻に対し、同質の産物をぶつけることで彼女は勝利する。また彼女の製作を手伝ったのはYouTuberという映像制作者であるグレン・パウエルであり、そのチームワークをまとめる役割は映画監督さながらだ。映画監督であり普段はその主演であるが、今回に限って助演に留まる彼の横顔に『パーフェクト ワールド』(1993)のイーストウッドの笑みを連想したのは筆者の見間違いであって欲しい一方で、それを補強するフィルム撮影の美しさには感服する。

第三節 映画という死

竜巻を消す主人公たちの作品が映画的なものであるならば、竜巻そのものも映画であるというのか。筆者の過去のnoteを読んで貰えばわかる通り、映画とは線に囲まれた他の世界であり、他なるものであるからこそ目という穴を誘惑する視覚的欲望であった。デミアン・チャゼルの『バビロン』(2022)の間違いとは、そうした他なるもの同士である映画と観客が(『バビロン』という映画も観客と繋がり合えないにも関わらず)通じ合えると脚本上思ってしまったことであり、近年のウェス・アンダーソンの作品や三宅唱による『夜明けのすべて』(2024)といった傑作は、他なるものが他なるもののまま、我々を生かし続ける(果たし得ない欲望を与え続ける)ことを見せてくれた。

『ツイスター』二部作で製作に入っているスティーヴン・スピルバーグは、最も映画が欲望の対象であり、他者、死であることに自覚的な監督だ。『フェイブルマンズ』(2022)で映画は呪いであると説いたように、映画のように光を放つアークはインディ・ジョーンズの欲望の対象でありながら、ナチを皆殺しにするし(だからインディはそれを「見るな!」と叫ぶ)、トライポッドは光の光線により人々を死に追いやる。『マイノリティ・リポート』(2002)は世界全てが光による監視が行き届いており、トム・クルーズはその視覚から逃げ続ける物語だ。しかし、スピルバーグは近年逃げ続けることを止め、光を放つものを自分も作ることでそうした死を打ち消すことに成功している。それは彼自身が作る映画であった。『フェイブルマンズ』で語られる映画の呪いとは、『フェイブルマンズ』という映画によって克服されていることを見逃してはならない。

少し脱線したが戻ろう。要するに、『ツイスターズ』における竜巻は、欲望の対象であり、死であるのと共に、映画である。だから筆者は終盤の展開に驚いた。地下があることを確認しないまま映画館へと逃げ込んだ住民たちがそこで観るのは映画=竜巻であり、それを見た数人はその四角い窓の中(死)へと吸い込まれる。まさに欲望が誘惑した者を捕らえるように。

そうした映画に対して、ジョーンズは自身の作った映画をぶつける─欲望に欲望をぶつける/映画という眼差しに映画という眼差しを見せる─ことで勝利するのだ。

結語 ジョセフ・コシンスキーの欲望

本稿では『ツイスター』において竜巻は欲望と同時に死として描かれ、『ツイスターズ』で加えて映画として表象されることを見てきた。まさにヤン・デ・ボンによるフロイトまたはラカンへの目配せをアメリカ映画として完成させたリー・アイザック・チョンの多大な前作理解を讃えたい。それとともに、原案であるジョセフ・コシンスキーが『トップガン マーヴェリック』(2022)に引き続き、トニー・スコット/ヤン・デ・ボンといった90年代アメリカ映画にスピルバーグ的映画観を導入したその秀逸なセンスも付言しておきたい。

文:毎日が月曜日