『リアル・ペイン』と銅像を動きながら撮ること

ポーランド旅行

ジェシー・アイゼンバーグ監督作『リアル・ペイン』(2024)で最も笑いを誘う場面と思われるワルシャワ蜂起記念碑での写真撮影場面に関して特筆すべき点がある。歴史を語るブロンズ像と共に写真を撮るという行為は観光一般の醍醐味であるが、ホロコーストツアーの参加者であるベンジー(キーラン・カルキン)の「彼らとともに戦おう」との呼びかけに応じた同ツアーの参加者たちは、祖先の役を演じポーズを取る。ベンジーの従兄弟であるデイヴィッド(ジェシー・アイゼンバーグ)は一人取り残され、彼らのスマホを押し付けられて全体が撮影できる位置から写真を一枚ずつ撮っている。

一方で、これは映画であるため彼らを撮るカメラがもう一つあるわけだが、そのカメラは本来は存在性を隠すべきにもかかわらず、意気揚々としているではないか。そう、彼らを撮影するカメラには動きがあるのだ。

イタリア旅行

彫刻──その素材・制作過程が何であれ立体的な像──が映画に登場するとき、岡田温司が『イタリア旅行』(1954)の彫刻鑑賞場面に対して行った批評を思い出す。このロベルト・ロッセリーニの映画の中盤で、倦怠期の妻キャサリンを演じるイングリット・バーグマンが一人考古学博物館に訪れる場面がある。正直、ゴダールほどこの映画に感化されることのなかった筆者にとってもこの場面が目を見張るのは、最もカメラが動くからだろう。以下、岡田の指摘を参照する。

トラヴェリングやパンやクレーンショットを駆使しながら、彫刻とそれを見るキャサリンの表情とが同時に、個々の作品ごとに一続きの長回しでダイナミックに描かれていく。つまり、ひとつのショットのなかに彫刻作品と観客──この場合はキャサリン──の反応の両方が含まれているのである。こうして、彫像そのものが送り返す眼差しとともに、キャサリンがそこに向ける眼差しがクローズアップになる。

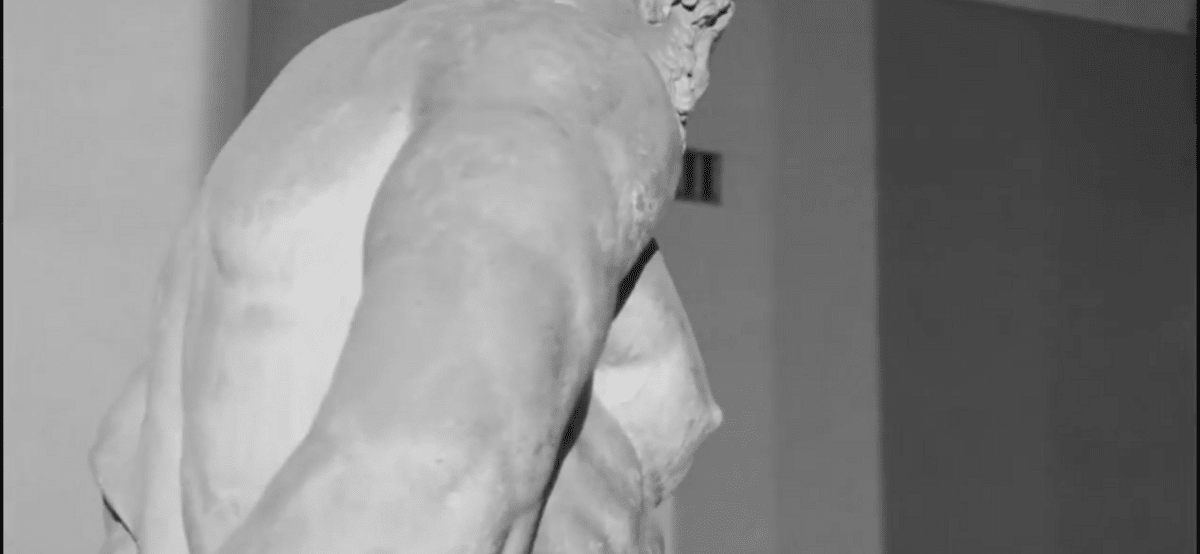

まず一文目だが、指摘の通り彫刻に向けられたカメラはここで大胆な動きをする。彫刻とは主に、モデルの運動を固定するものだ。かつその固定された身体・形を未来にかけて存続させる芸術である。過去を鑑賞する際、その細かなディティールを見る上で写真以上の効果であるという考えがある──視覚情報をそのまま固定する写真に対し、視覚情報を基にそれを再現する彫刻は、視覚情報との間に必ず差異が認められるだろう。その固定された運動を、動きながら見たときどうなるのだろうか。ゴダールは『軽蔑』(1963)で、一面青空の背景の手前にギリシア(風)彫像を置き、カメラを動かしてみせた。そうすると彫刻は動いているように見える。勿論、我々はすぐに「カメラを動かしているんだな」と気づくことができるが、重要なのは彫刻が動いているように見えることではなく、なぜ動かすのか、その効果だ。

一度止まった運動を再度動かすこと、この「再生」は死に再び命を与えることを意味する。絵画であれ、彫刻であれ、写真もそうだが、芸術は「死」のイメージで語られてきた。型取られた自分の分身の方に、命が宿ってしまうというわけだ。映画も装置に被写体を記録する点において、同様の指摘ができる。しかし、アンドレ・バザンはこれを逆転してみせる。

人間の身体的外見を人工的に固定してしまうこと、それは存在を時間の流れから引き離すことであり、存在を生につなぎとめておくことである。したがって、死すべき現実そのものである生身の肉体を、その外見において救おうとするのもまた、自然なことだった。

バザンが以上で述べているのは、エジプトのミイラに関するものだが、その直後に彫刻の役割も、これと同じであると指摘している。そして、映画とはこの役割を引き継いだ上で、この客観性を時間において再び完成させたものであるとまとめる。映画がそもそも、カメラの前の出来事を記録し、それを完成させるものであれば、カメラの前に彫刻が置かれたとき、そしてカメラを動かすとき、錯覚ではあるが彫刻を動きの中でとらえたとき、それは効果に過ぎないけれど、失われた時間をその死に付与することができるのではないか。岡田は勿論これを知った上で以下のように述べている。

ロッセリーニのカメラは、このフリーズされた彫刻の瞬間にふたたび生きた運動を与える。カメラの魔法によって石やブロンズの固い塊に新たな命が吹き込まれるのだ。

決して再生ではなく、新たな動きであることに注意せねばならない。我々が美術館で実際に彫刻に向き合うとき、想像を駆使してその前後の動きを補完すると思われるが、その動きは想像でしかない。『イタリア旅行』では彫刻に対して、バーグマンの動きが固まっているのが面白い。この静と動の絡み合いの中に、彼女の夫に対する愛が死に面しているという感覚を見出すことができる。後に彼女は、夫とともにポンペイ火山で死んだ二人(性別不明)を型取った塑像と対面することとなる。死──固定──の瞬間、抱き合う二人に対して、生きている──動いている──にもかかわらず愛の覚めた夫婦の対比の耐えきれずキャサリンはその場から逃げ出す。これに続くクライマックスも、ロッセリーニはカメラを動かすことを通して描き切る。

死に時間を与えること

さて、この効果はこれ以上指摘する必要もなく『リアル・ペイン』においても発揮されている。本作は一種の観光批判の言及が多く、ホロコーストの悲劇を消費することの危機感をベンジーは抱いている。そうした彼がワルシャワ蜂起という同時代の悲劇を体験し死んだ英雄たちを讃えようとするとき、まずポーズを真似るのは、主観と客観の二項対立を持ち込まないための配慮でもある。第一にベンジーたちの取るポーズは写真を撮る劇中のデイヴィッドに対するものである。ベンジーたちは自らを客観的なものとして写真にその身体を差し出す。最初に引用した岡田の指摘において、ロッセリーニが彫刻とキャサリンを同じフレームに収めたことは、こうした配慮以前に、そもそも映画における見る主体とは、客体でもあるという本質を再定義するためであったと考えられる。

続いて、この映画のカメラが、デイヴィッドに視線を送るベンジーたちを斜めからとらえる際にこまめに動くのは、まさに新たな時間において死者に生を与えるためだ。

銅像や残された建築からは決して表象し得ない「痛み」を追求するのではなく、新しい時間を過去に与える行動としてベンジーの観光批判に矛盾はない。ツアー参加者は各々がポーズを取る、硬直することによって彼らと同じ運動を欠いた存在となることで、彼らと同じく時間を欠くことに近づこうとするが、この映画のカメラは彼らの望みに応えるかのように、彼らと銅像を同じ運動とショット、新たな時間に収めて見せる。次の観光地で行われる、墓石に石を置く──これも新しい行為──以上にこの場面が活気にあふれているのは、撮影の効果であることがわかる。

感情の伝達不可能性

さらに興味を抱くのは、ベンジーたちを写真に撮るのがこの映画の監督であるアイゼンバーグであるという点だ。監督がカメラの前に立つとき、必ず分裂が起こる。クリント・イーストウッドは最もそれに自覚的であるが故に、物語上その分裂を扱い続けて来た──例えば、『恐怖のメロディ』(1971)でイーストウッドは「主体的」な男性でありながらストーカー被害に遭う、など。アイゼンバーグは反対に、自身が監督として主体的に「撮る」/「見る」者であることを自覚しているように、ここでカメラマンを演じているが、そこでも分裂が生じているのは、繰り返すようにデイヴィッドが固定でスマホを構えているのに対し、監督であるアイゼンバーグは──撮影監督によるものだが──動きながら同じ対象を撮影していることだ。これが何を意味するのかは後半の展開と関連していると筆者は考える。

強制収容所を訪れたツアー参加者は息を呑む。そこで彼らが見るのは銅像ではなく「無」だ。ベンジーの言う通り「痛み」は見えない。しかし、帰りのバスで彼は激しく涙を流している。「痛み」は見えないが、そこから感じるものはあったのだ。その感情の正体が決して当時の「痛み」そのものでないことは明らかだ。ベンジーが現在抱える問題を介して、その涙が流れていることを我々観客も知っている。しかし、ここでもう一つの分裂に気づく。それは役と俳優の分裂だ。ベンジーの観光批判に則るのであれば、ここで泣いている演技をしているキーラン・カルキンはベンジーの批判に矛盾しないのだろうか。いや、もしかしたら、その涙は脚本に書かれている一方で、実際に俳優であるカルキンがベンジーと同じものを感じた結果流されたものであるのかもしれない。それは実際のところはわからない──恐らくこれを完全に解決する方法は濱口竜介が『15時17分、パリ行き』(2017)に対して行った指摘くらいだろう*¹。

ベンジー/カルキンの涙を絶対的に擁護することはできない。それをアイゼンバーグもわかっているのだろう。ただし、ホロコーストを巡る表象不可能性とともに、その「痛み」の伝達不可能性を自覚していることの示唆として、俳優としてカメラを構えること・監督としてカメラを動かすことの分裂が先の場面で用意されていた。映画における分裂は、監督兼俳優の現れよりも、役と俳優との間により多く潜んでいることを、筆者も本稿を執筆しながら発見するに至った。おそらく多くの俳優であり監督が、映画を撮ることで自らの身体にのみ興味を向ける傾向にある所、アイゼンバーグは他の俳優に対して──もちろん自身の経験にも──意識が向いたのかもしれない。

未来の方向

そうしたときに、ランズマンの至高とされるテクストに対して、それを保留しつつ虐殺の歴史を物語ることができるのではないだろうか。『リアル・ペイン』において、歴史・時間は横移動で勢いよく流れるイメージとして表される。特に、線路の脇の壁画の上をデイヴィッドとベンジーが歩くショットを横移動で撮影するのは歴史観の現れだと思われる。時間は常に流れていくけれど、自身の下にあり続けると。同様に、それは届かない上部にも位置付けられている。ゲットー英雄記念碑と祖母の実家の前で二度繰り返される、デイヴィッドとベンジーがそれらを見上げるショットは、歴史・過去の届かなさを表している。

下であれ上であれ、歴史・過去は真っすぐ見ることはできない。ただ、未来だけは同じ高さで遠くに見ることができると、本作はラストで示して見せる。この映画のファーストショットの反復となる、空港で人々を観察するベンジーをとらえたラストショットは何を意味するのか。もしも虐殺がなければ自分たちはユダヤ教原理主義者で髭を蓄えていたかもしれないとベンジーは語っていた。その二人が彼の(我々から見て)右奥に座っている。パラレルワールドから来た彼らであり、過去の「ユダヤ人」であり、そして今も生きている民族でもある。その右側を最後にベンジーは眼差すわけだが、その方向によって未来が開かれるのだ。

ceasefire now 🇵🇸

文:毎日が月曜日

脚注

*¹

演技はここでは実は「あのとき」ではなく「今」という時間に分け入るための触媒の役割を果たしている。「今」という時間の中で彼らは未定義な自分自身と成る(結局、それは演技そのものの目的であるのだろう)。彼らはもちろん、演技の素人ではあるが、当の「本人」であるということにかけては、他の追随を許さない「エキスパート」である。彼らが自分自身であることができれば、つまり「本人」であることの「玄人」性をカメラの前で十分に表現できれば、彼らは「本人=素人」であるにもかかわらず「本人=エキスパート」にしか見えない、というある種の混濁/錯誤が起こる。