終末西部劇『オッペンハイマー』

ジョン・フォードの不在

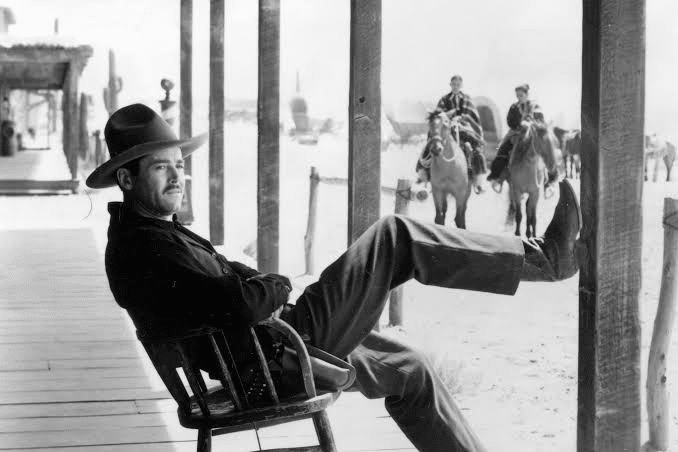

『ダンケルク』(2017)の海岸が歴史と異なる形で再現されたのと同様に、『オッペンハイマー』(2023)におけるロスアラモス国立研究所も独自の形で再現される。何もない荒野に突如現れた木造の都市は国民にも秘められた場所であったが、非常に国民的な場所でもあった。研究施設と同時に研究者家族の生活拠点としての街であるロスアラモスを新参者に案内する際、ロバート・オッペンハイマー(キリアン・マーフィー)は二度酒場があることを強調する。先住民から買ったと言われるその土地は、決して無法地帯というわけでもなくアメリカ政府の厳重な警備という法が司る。そこは確かに街である。または西部劇の街なのだ。

『荒野の決闘』(1946)で、牛追いの果てにたどり着いたダッチシティで、保安官に就任したワイアット・アープをヘンリー・フォンダが演じたのは1946年であった。その就任は監督であるジョン・フォードが終戦後、西部劇への帰還を果たしたことを強調する。それはまた、ロバート・オッペンハイマーがロスアラモス国立研究所の所長を退任した直後の出来事でもあった。ここでは、安易にノーランがワイアット・アープを頼りにオッペンハイマーを造形したなどと述べずに、しかし、ジョン・フォードが不在時のアメリカで、西部の街の保安官としてオッペンハイマーを描いたと、より傲慢に言ってみたくなる。

また、オッペンハイマーは西部劇の保安官であるのと同時に西部劇の映画監督でもある。国内の科学を結集した施設内は各部門の部屋が用意されており、彼はそれを一つに集約する。ならびに彼はトリニティ実験を前に天候をうかがい、雲待ちをする。しかし彼の権力は絶対ではない。その裏で彼を監視するアメリカ政府はプロデュサーやスタジオのように作品の漏洩を恐れ、その公開日や場所を決定する。クリストファー・ノーランも同様に、シリーズの最終作である『ダークナイト ライジング』(2012)の最後に、大西洋への爆弾の投下を命じられたのかもしれない。そういった意味ではオッペンハイマーはクリストファー・ノーランなのかもしれない。そこは素直に述べることができる。

しかし、やはり『オッペンハイマー』が西部劇、それもジョン・フォードによる西部劇を意識している映画であると言い切りたい要因はまだある。

フロンティア開拓に終わりはない

第一、なぜ原爆にまつわる物語が西部劇である必要があるのか。

川本徹の『荒野のオデュッセイア:西部劇映画論』(みすず書房、2014)において、著者はアメリカ史とはフロンティア開拓史であり、西部開拓の終焉とともにカウボーイたちは宇宙を目指すこととなったと説く。それと同時に侵略という名のフロンティアスピリッツは原爆開発へと継承されたことを指摘する。オッペンハイマーが映画の序盤、馬に乗り荒野を駆けて見せるのはその目配せのように見える。また、トルーマン(ゲイリー・オールドマン)との会談にて、「ロスアラモスを先住民に返す」とオッペンハイマーに言わせている部分は、本作が現代に作られる西部劇であることを強調している。

白いシーツと待たない女性

引き続き検討したい。『オッペンハイマー』にフォード的なものがあると論じるのは許容されるだろうか。

ロスアラモスのオッペンハイマーの住まいは研究所から遠く離れた場所に位置している。『インセプション』(2010)以上に影の薄い二人の子供たちとともに、そこにいるのは妻のキティ(エミリー・ブラント)だ。本作のヒロインであるキティは一見家庭に押し込められた「ヒステリック」と性差別的に呼ばれた女性を思わせる。オッペンハイマー自身は劇中子育てを彼女に押し付け家庭を顧みない男であるため、彼女はその犠牲者である。そうした記号的な「主婦」として、彼女が洗濯物を干しているシーンがあるのだが、異様なのは、その洗濯物の白さだ。

ジョン・フォードの映画において女性たちが真っ白なエプロンを下げていることは蓮實重彦を参照しなくてもスクリーンの上に見ることができる。労働や狩り、戦争、捜索から帰った泥だらけの男たちと対比されるその白さは男女二元論を強調し記号的な見方を誘発する。そうした一貫的な法則がジョン・フォードの映画の中にあり、『オッペンハイマー』もそれを引き継いでいるかのように思われる。

よって明らかに『オッペンハイマー』にはフォード的なものがある。しかし、ノーランはフォード的なものを再現しておいて、最後にフォード的なものを裏切る。

洗濯物の隣でキティは、ジョン・フォードの「女性」のようにオッペンハイマーを「迎え入れる」役割は持たず、彼をトリニティ実験に「送り出す」。そして実験成功後、心身共に汚れたオッペンハイマーは暗号として「シーツを取り込め」とキティに伝える。ケアを要しない「男性性」を読み取りたくなるがここでは我慢、そうしたキャラクター性の新しさを読み解くよりかは、ノーランの映画史の記憶を思い起こさせつつ、それを裏切る姿勢に着目したい。実験前の、汚れる前の男を白いシーツ越しに送り出すキティが有する反フォード的な女性像は、ノーランがジョン・フォード的なものに触れながらそれとは逆を行く意思を示していると筆者は考える。

ノスタルジア

また、ノーランといえばその影響元にタルコフスキーの存在が認められるが、近年はその扱いさえもタルコフスキー的なものに対する裏切りが認められる。

『オッペンハイマー』にも、ジョン・フォード的なものと同様にタルコフスキーを扱っている箇所がある。もちろん本作はその映画の構造(白黒とカラーで展開される「時系列シャッフル」なる手法)を『鏡』(1975)より影響を受けているため、目配せなのだろう。またしても犠牲になるのはキティであり、彼女は『鏡』における有名な冒頭のショット、幼少期のアンドレイ・タルコフスキーが見た夫の帰りを待つ母の後ろ姿を彼女に演じさせる。しかし、ここでもタルコフスキー的な期待に反して待ち人は現れないどころかカメラの手前、要するに彼女の後ろからオッペンハイマーは現れ、キティを家に入れる。

こうした些細な映画史の引用は目配せに過ぎず、またその裏切りは何を意味するのか。現代の反西部劇としてキティを用いて新しい「女性」を描きたかった、など言ってみたくなるがそれはまたの機会に。ただ繰り返すように、ノーランの作品に一貫してあるのは、そのような映画史を召喚しては否定する姿勢だ。

その姿勢が具体的に示すものについて、筆者は以上の記事において『プレステージ』(2005)の解説と共にまとめた。『プレステージ』において、複製装置を持つ者ではなく、装置を用いずそのショーを成功させる者が勝利することから、ノーランの撮るより出来事を起こす・壊すことの欲望を垣間見ることができた。『オッペンハイマー』においては、『プレステージ』でリュミエールとメリエスの映画史神話を再現するのと同様にジョン・フォードの凱旋を示唆するのと共に、それを否定するのだ。

文:毎日が月曜日