心エコーで必要な解剖 その2

こんにちは。

循環器病院で臨床検査技師(超音波検査士)として働いている「ビアンキ」です。

さて、心エコーで必要な解剖 その1では、身体のどこに心臓が位置して、どの部位から観察できるかを説明しました。今回は、心臓の解剖を見ていきたいと思います。

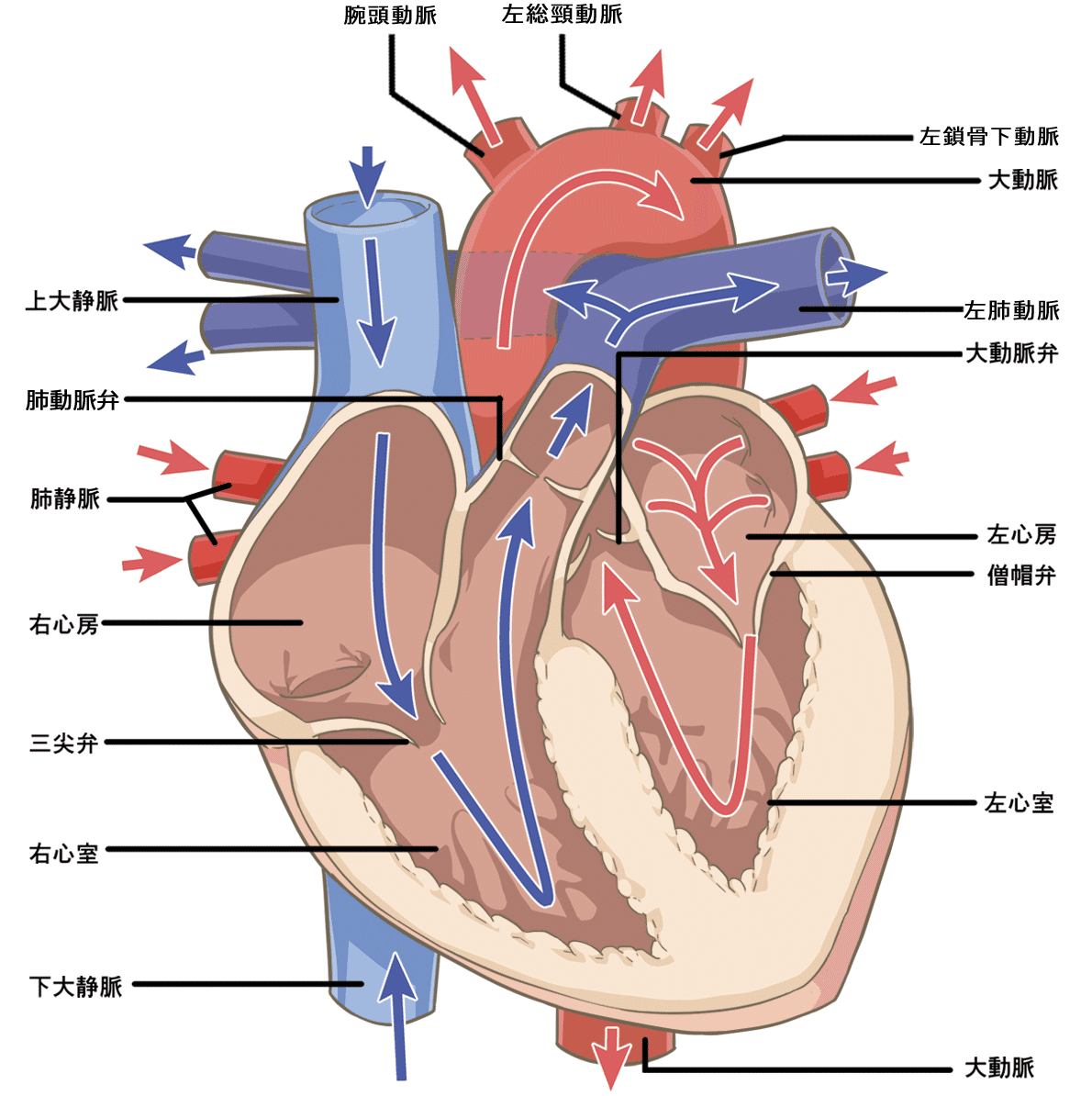

これは、教科書によくある心臓の絵です。

心臓の解剖、部屋の数、弁の場所、弁の枚数、動脈・静脈の位置、そして名前を覚えるのは大前提です。

そして、なぜ、右心房なのか?とかなぜ、三尖弁なのか?など、その定義を覚えておくことも、先天性性疾患に出会ったときに重要になってきます。

プラス、特に心エコーの場合は、英語表記や略号が多いので、それも覚える!そうすると、実技に入ったときに楽です。

では、超音波ではのように見えるのか?⇨白黒です。

どこに当てたら描出できるの?⇨人によって微妙に違います。

これが初心者には、難解なんです。

第四肋間に当てたら出る!必ず同じ角度で出る!というわけにはいかず…

患者さんの体の大きさ、胸の形も全て違う人に、自分が各々に合わせてアプローチすることが大切です。

そのために、まずは、基本の画像を頭に入れて、実際に練習しながら、ゆっくり回すとどのように画像が変化するのか、動かすと画像がどっちの動くのかをじっくり観察しながら、自らの感覚を体で覚えていきます。

2次元画像と3次元を理解するには、時間が少し必要になります。

1000症例経験した頃に、自分で思い通りに出せるようになれるよと言われたことを信じて頑張っていたことを今は懐かしく思い出します。

男性と女性ではまた違うと思いますが、諦めず数をこなしましょう♪

本日は、実際のエコー画像を一枚。

これは、心臓の先端(心尖部)から見ている画像です。

(画像は心不全の患者さん。少し心臓が大きいですが、見やすいので…)

下の図の2番から見ています。この画像は部屋が4つに見えていることから、心尖部4腔像(Apical 4 chamber)と呼ばれています。

教科書のように上下が一緒ならいいのにと思いますが、足の方から見上げている画像になります。頭の中でイメージを置き換えて考えます。

画像と、部位の名前と、実際の描出と、体に馴染むまで時間がかかるけれど、一つづつ一緒に落とし込んでいく。

結局、覚えることは大変ですが、覚えてしまえば、次につながります!

地道に頑張りましょう!