これが私の答えだ!遊動テンヤ仕掛け ~自作のヒントになったのはあのメーカーのテンヤ~

前回の記事では、遊動テンヤ自作のきっかけまで書かせていただいた。

今回はタイトルの通り、その続きとして自作のヒントにまつわるエピソードを執筆していこうと思う。

以前は、固定型・遊動型の両方を使っていた。使い分けというよりは、「今日はこっちでやろう」みたいな感覚、つまりその日の気分で扱っていたんだと思う。

かつて私が最も使っていたのが、ハヤブサ社の「貫撃」シリーズだ。

ラインナップとしては、固定型の「貫撃カブラ」と、遊動型の「貫撃遊動テンヤ」の2種類。カラーはこだわる必要なし。そこにあるもので使えばいい。それよりも、カラーを揃える資金があるのなら違う号数を買いそろえておく方が重要だろうと、私は考える。

値段も良心的でそろえやすい

理由は単純。どこの釣り具屋でも入手しやすいから、の一言に尽きる。

チェーン店だろうがネットだろうが個人の釣り具屋だろうが、高い確率で、いつでもどこでも買うことができる。タックルベリーにも大抵の店舗でおいてあるのではないだろうか。

あと、比較的安いのもポイントかと。

両者を同じぐらいの頻度で使用してきた結果、私の中の統計として固定型である「カブラ」の方がバレやすいと感じ、徐々にタックルボックスの中にはこのメーカーを含めて遊動型しかそろえなくなったのである。

前回の記事でも述べたが、「固定型」がバレやすいのはあくまで私の体験によるところなので、参考までに受け止めていただければ幸いである。

一方の「遊動テンヤ」の方だが、既製品しか使わなかった時期において、安さ・入手しやすさという理由からこのアイテムが私のメインウェポンとなっていた。

構造を分析すると、親針は「がまかつ・真鯛王」13~14号、孫針はその下の11~12号に近い(同じ素材ではないと思うが)。

強度も申し分なく、商品名の通り、マダイの硬い顎を貫くパワーがある。

大型根魚や青物の引きにも耐え、腕次第では、あの憎きエサ取りのウマヅラハギも掛けることができる。

しかし・・・

この「遊動テンヤ」を使い続けていくうちに、次の3つの”不満”を抱くようになった。

【3つの不満点】

①親針が短い

②孫針の糸のリーチが短い

この2つはまとめて解説しよう。

前置きとして、船で配布されるエビ餌は、冷凍・活きたエビ問わず、サイズにばらつきがあったりする。

自分がちょうどよいと思うサイズばかりが手に入るとは限らない。

時には、人間が食べるサイズのような、シバエビの特大クラスのサイズ(9~10センチ)ばかりということもしばしばあるのだ。「シバ」エビだけに。

「冷凍エビ使用」と事前に聞かされたときに、道中の釣り具屋で自分の好きなサイズを買う人もいるかもしれない。

しかしながら、大抵の方々は船宿で取り扱う餌を使うのが自然なのではないだろうか。活きエビなら、なおのことそうだろう。

先述したが、この針はパワーと貫通力がある一方で、針の”胴”の部分が短いのが特徴だ。

エビが小さい場合は、親と孫のそれぞれに一匹ずつ付ければよいのだが、大きいサイズの場合、親針はエビのおなかの真ん中あたり、孫針は胴体の半分以下にしか掛けられない。

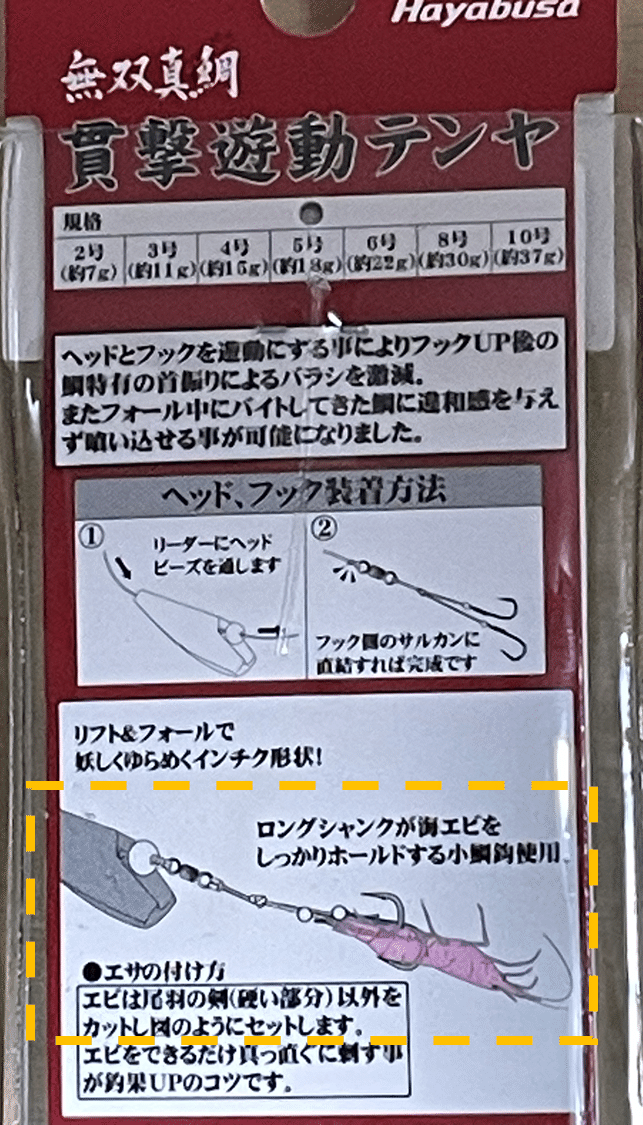

実は、「貫撃遊動テンヤ」のパッケージ裏に、そのイメージが掲載されているのだ。

まず、基本的にこの付け方しかできない。

一体、これの何が不都合なのかというと・・・。

それは、

『パッケージのイメージの通りに取り付けたとき、エビのサイズによっては鯛がフッキングしない』

という現象が起きることだ。

一般に、真鯛やハナダイ(チダイ)の捕食の仕方としては、エサを飲み込む、またはバクっと一発で食らいつくよりも、エサをガジガジ・モゴモゴしてついばむという習性がある。

アタリをとらえた!と思っても、実はまだ頭しか齧っていなかった・・・というパターンも往々にしてあるものだ。

もちろん、活性が高いときは一発で食い込むこともあるだろうが、基本的に、ロックフィッシュのようなひったくる食いつき方とは少し異なるものである。

活性が低いときほど、この習性は顕著に現れる。

さて、一つテンヤは即合わせが一般的だ。

鯛族の上述した性質を考慮しても、7センチ前後の一般サイズのエビ餌ならば、同様に即合わせで大抵掛けることができる。

しかし・・・これが9~10センチの特大サイズとなると、状況はかなり変わってくる。

それは、

「アタリがあったので合わせてもフッキングせず、回収したら頭の部分がまるごとなくなっていた」

という現象だ。

その原因は、魚がエビをくわえたとき、針がついている部分まで口元に届かないからだ。

特にエビ自体が大きいと、親・孫針ともにエビの尻尾に近い後ろ部分にしか掛けられない。これで鯛の食い気が無い状況だと、即合わせでは何回やっても掛けることができなくなる。

余談だが、スーパーの甘えび(餌用のエビと比較して結構大きい)を持参して使ったことがあったが、今にして思えば、針を尻尾近くにしか掛けられない、エビ自体が柔らかいので合わせたらすぐに水中分解する・・・という感じで正直全く使い物にならなかった。

エビ餌は、頭を失うと極端に魚の反応が悪くなり、食いが落ちてしまう。

冷静に、今にして考えればその原因や可能性にたどり着くのだが、いつもいつでも、そう落ち着いて対応ができるとは限らない。

船長は、特定個人の釣果状況まで見てくれるわけではない。

一定時間が過ぎたら、ブザーを鳴らしてポイント移動を繰り返す。

そうした中、

あわてる時間じゃ・・・

あわあわあわわわ

「まだ魚がいるうちに」

「ポイント移動前に仕掛けを落とさなきゃ!」

などと焦りながら新しい餌を付け、即合わせし、再び同じスカを味わってしまう。

一つテンヤは、割と手返し重視の釣りであり、仕掛けが着底するまでにもしばらく時間を要する。そして、ある程度流したのになかなかアタリが出ない日だと、いざアタった時に冷静な判断力を失っていたりする。

そして、掛け損なって仕掛けを回収し、エビが中途半端に取られているのを見て、上記のように焦りが続き、餌ばかり取られるという負の連鎖に陥ってしまうのだ。

もうすでに頭の中は、次こそエサ泥棒の犯人を仕留めてやるっ!!・・・というフラストレーションでいっぱいいっぱいだ。

エビをついばんていた正体が、手のひらサイズの小ダイだった場合は目も当てられない。エサをボロボロにされるばかりでちっともフッキングせず、イライラが募ること間違いなしだろう。

せっかく魚の群れに当たったのに、こんなことが続けば、脳内はてんやわんやで楽しい釣り気分を大きく損なってしまう。テンヤだけに。

そして、もっと悔しいのは“すっぽ抜け”だ。

ようやくフッキングしたかと思いきや、やはり針が口によく刺さっていなかったため、巻き上げる途中でフッと軽くなり、そのまま餌を全部取られてサヨナラ・・・。

「あああああああっ!!今度こそとらえたと思ったのにーっ!!!

ムキーーーーっ!!!!」

・・・などとキレ散らかしても時すでに遅し。その魚が再び食いついてくることは、まず無いだろう。

ちなみに、針の胴が短い分、エビの尻尾からもっと深く切除すればいいのでは、と考えて試したこともあったが・・・

魚にその魂胆が見抜かれているためか?というのは冗談として、あまりエビを短くしすぎると、それはそれでなぜか反応が薄くなってしまうのだ。

きっと、尻尾から先は必要以上に切り取らず、なるべく自然体で見せるのがよいということなのだろう。

このジレンマを解消するには、孫針をもっと首筋や頭の部分に付けられたら良いのだが、

「②孫針の糸のリーチが短い」

というお題のとおり、そこまでの糸の長さが足りないのだ。せいぜい、お腹または背中の中間部分ぐらいの位置にしか掛けられない。

基本的に「貫撃遊動テンヤ」の場合は、イメージのような取り付け方しかできないものと捉えたほうが良いだろう。

もっともな解決策としては、即合わせせずに食い込むまで待つ・・・という手があるが、普段から即合わせばかりしている人にとって、これがなかなか合わせられなかったりするものだ。

同じ鯛釣りとして、タイラバでアタリを拾ったとき、一つテンヤのように合わせてしまうことがあると思うが、アレよりも慣れるのが難しいものである。

とにかく、親針はもう少し胴の長いものを。

孫針の糸は、頭にも装着できるくらいの長さを備えてほしい。

こういった部分で不満に感じているのである。

③エビズレンが無い

私は「エビズレン」というアイテムを、錘・針の次ぐらいに重要性が高いものだと認識している。

商品の説明は割愛するが、この針金は、本当に効果的だ。

「こんなチンケなもので本当にズレなくなるのか~?」と、にわかに信じられなかったが、上述した「貫撃カブラ」使っているとき、これがあるのとないのでは快適度がダンチだと実感した。

誘いをかけて上げ下げのアクションを入れるとき、魚にエビをついばまれているとき・・・

この針金をエビの尻尾近くに「ぷすっ」と刺しておくだけで、本当に親針からズレなくなるのだ。

親と孫2本の針だけではこうはいかず、ちょっと強いアクションを1回いれただけで、いとも簡単に丸まってしまう。

何度も言うが、本当に、心底「よく考えたものだなぁ~」とつくづく感心する。

この素晴らしい補助器具・「エビズレン」だが、固定型の「カブラ」にはデフォルトで付属しているのだが、「遊動テンヤ」のほうは構造上からも付属していない(どこにも取り付けようがない、というのが正しいか)。

普段使っている「遊動テンヤ」にも取り付けられたらどんなに良いことか、メーカーさん作ってくれ、と一方的な希望を募らせるなど、エビズレンが無いことにはかなりのジレンマ的なものを感じていた。

・・・という具合に、①~③の不満要素を挙げてきた。

冒頭に話を戻すと、ハヤブサ「貫撃」シリーズの両方を体験した私は、

「カブラと遊動のいいとこどりができたらなあ~」

と次第に考えるようになった。

遊動テンヤにも、エビズレンのような固定システムがあるタイプが出回っているかもしれない、という可能性はこのさい置いといて、だ。

確かに、①~③の問題を解消するテンヤもスペアフックも、S社やD社からリリースされているのだろうが、それでは割り切れない「探求心」が、私の心には常に秘められていた。

決して、探すのが面倒だったわけではない。

ただ、自分の思い描いたものを、自分の手で形にしたかったのだ。

そう。私はある程度その釣りを経験すると、一部分だけでも仕掛けや道具を自作したくなる性分なのだ。

自分で研究し、自分専用の釣り具で、人よりもたくさん魚を釣りたい。

その想いが、釣行を重ねるごとに大きく膨らんでいく。

どんな釣り具も、値段関係なく自分で考え抜いて選んだものが最も釣れる、というのが私の信条だ。

複数のメーカーを試しつつ、固定テンヤでバラし続け、遊動式でうまく掛けられず・・・お前がへたくそなのがいけないんだろそんな経験を積みながら、私は空いた時間に、せこせことオリジナル遊動テンヤ仕掛けを作ることを企てていったのであった。

今回はここまで。

次回は、オリジナル遊動テンヤ製作のために必要な、材料をそろえるあたりの話を書いていく予定。