R5航空大学校入試概要(2023.3)

(2024.4.14)1次対策の部分を厳選した記事を追加しました。(内容はほぼ同じです)↓

(2024.4.27)R7航大入試の情報を追加しました。

(2024.6.20)総合Part1の情報を追加しました。

細かい内容は適宜更新しています。参考になったと感じていただけたら、1番下のサポート機能をよろしくお願いします。

はじめに

自己紹介

ご覧いただきありがとうございます。

令和5年度航空大学校に最終合格しましたTomと申します。2回目の受験で航空大学校に最終合格をいただきました。1回目は2次A敗退です。

民間のエアラインパイロット志望者の多くが目指す航空大学校の入試は、後天的な学力だけでなく先天的な身体も試験対象であり、また試験順位の評価方法も大学入試と異なっているため、私も含め多くの人が苦戦しているかと思います。

航大入試は情報(Twitter、note)が重要ですが、航大に関する様々な情報が無料で1つにまとめられてるものはほとんどないと感じていました。

そこで、この記事を通じて私が実際に経験した航空大学校入試について、可能な限り詳細にお伝えしたいと考えています。

また、ここ数年多くの方が有益な受験対策を発信している一方で、高額で内容の薄い情報を発信している人も多いです。正しい情報を取捨選択しましょう。

私がnoteで「スキした記事」は参考になるかもしれません。(私のアカウントページから見られます)

過去に出題された問題(数学、物理、時事)の傾向などを無料で紹介している方もいます。(下の記事参照)

私自身も多くの方の情報発信のおかげで合格までたどり着けたと思っています。(これがこの記事を書くモチベでもあります)

この記事が現役航大受験生の参考になれば幸いです。

この記事のメリット

航空大学校に関する知識、航大入試の具体的な試験時期、試験対策方法

総合Part1(旧総合1)の情報、最新(R5,R6,R7)の入試情報、過去問解説(英語大問1-3全て、総合Part2)

最終合格までの航大受験の概要

この3つが無料で分かることです。

またこの記事についての注意点が2つあります。

このnoteはかなり長いです(28,000字)。人によって読んでいる時期も状況も異なると思いますので、目次を参考に内容を取捨選択して読むことをおすすめします。

内容は私の知識、意見に基づいて書いており、正確な情報でない可能性もあります。ソースがわかるものは載せるようにしてますが、その点は予めご了承下さい。

航空大学校入学試験について

パイロットになるルートの1つである航空大学校

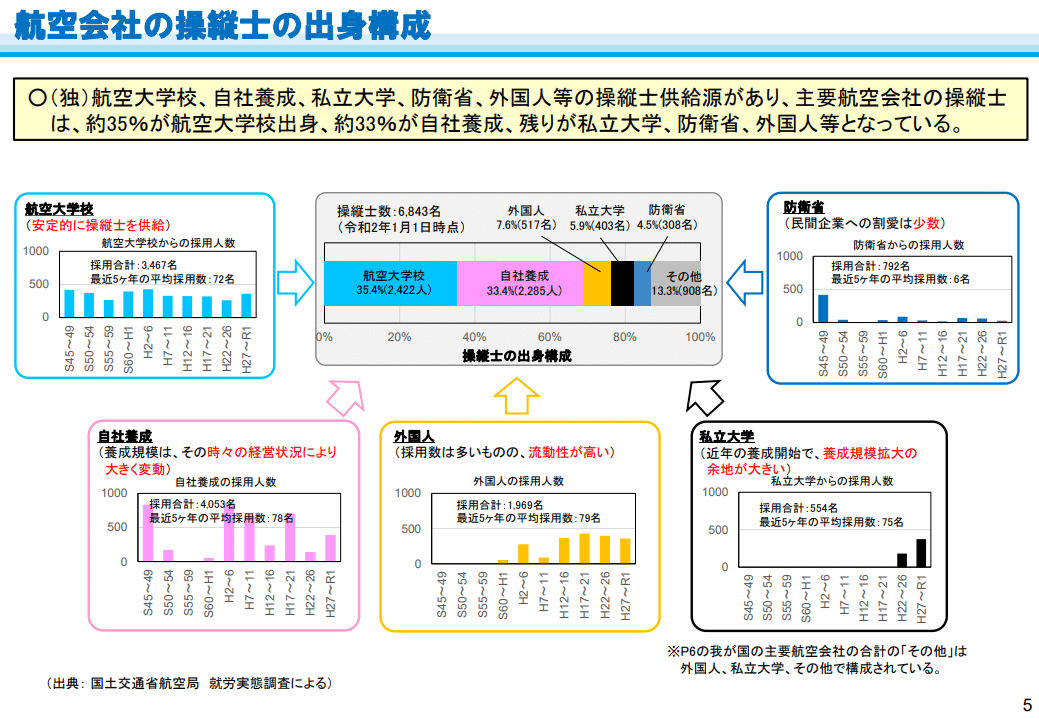

航空大学校は簡潔に言えば、エアラインパイロット養成に特化した国土交通省所管の独立行政法人の学校です。現在のエアラインパイロットの約40%は航空大学校出身です。(THE PILOT 2023(イカロス出版)より)

自社養成(大卒で航空会社(26卒対象はANA、ANAWings、Peach、AIRDO、JAL、J-Air、Skymark)にパイロット訓練生として直接入社(新卒既卒就活))は超高倍率(採用人数は各社数人~10人、JALとANAは45〜50人)、経済負担なし(なんなら給与貰える、Peach、AIRDOはシステムが異なるため経済負担大きい、https://www.aviationwire.jp/archives/293608)など高いハードルがあります。

一方、航大は受験倍率や入試方式、高い就職率、経済負担が比較的少ない(2025年度(R7)入学の学生より、授業料大幅値上げのため経済負担は絶対的に少ないとは言えなくなった。以下に詳細あります。航大独自の貸与奨学金を受給可能)、歴史ある伝統校(1954年設立、OBも多数)であることから自社養成の次に目指しやすい場所だと思います。

民間パイロットになりたい人は自社養成か航大の実質2択です。自社養成については航空会社の新卒既卒採用ページに詳細があります。

現在日本の会社でエアラインパイロットとして働いているのは約6800人です。下のグラフを見ても航大、自社養成が圧倒的です。航大出身のパイロットの多さに驚くはずです。それだけ歴史ある学校であり、航空会社からの信頼が厚いことを表しています。

パイロットになるルートは複数存在して(私大操縦科、防衛大、自衛隊航空学生、海上保安学校航空課程、民間のフライトスクール)、詳しくは「THE PILOT(イカロス出版)」に分かりやすく掲載されています。パイロット志望の人はすでに読んでいると思いますが、まだ読んでない人はすぐ読みましょう。パイロットのインタビュー記事、FCAT試験内容、私大養成コースの詳細など有益な情報が見られます。2024年版では私大操縦科の情報が詳しくなった(キラキラな写真付き)と個人的に感じました。受験可能年齢や受験資格、訓練期間がそれぞれ異なっており、パイロットになるチャンスが航大以外に眠っているかもしれません。自社養成、航大、海保を同時に受験する人も多くいます。

他にも航空管制官を視野に入れている方もいるかもしれません。その方は航空保安大学校「航空管制官採用試験」を確認しましょう。航空管制官採用試験(大卒程度)(航空管制科)に合格後、8か月の研修を経て各所へ就職します。(航空保安大学校 GUIDE BOOK 2024より)寮費無料で、在学中給料(208,000円)も貰えます。学校の場所は関西空港近くです。

個人的な優先順位

1. 航空大学校(理系なら1次合格に有利、奨学金もあって金銭面も現実的、就職率も最近ほぼ100%、2次以降は運要素ある)

2. 自社養成(倍率高い、運要素が大きいので受かればいいなくらいの気持ち、お金の心配なし、契約社員として働く会社もあるが、基本的に就職の心配なし、インターンから早期選考ルートがメイン、景気情勢に影響されがち(地上研修期間の延長など))

3. 海上保安学校航空課程(航大の試験範囲と重なってる、2年間の訓練、在学中月14万以上の給料貰える、エアラインは厳しいけど飛行機かヘリは操縦できる) https://www.kaiho.mlit.go.jp/recruitment/enter/pilot.html

4. 私大の操縦科(THE PILOT 2024に学校が全てまとめられている(想像より学校の数は多いはずです。ネットの情報より本の方が信頼できます。具体的なことは学校、在学生、卒業生とコンタクトしてみましょう)親と奨学金の力で学費をなんとか出来るなら、パイロットとして就職できる保証はない(各大学の就職先参照、東海大は卒業生(22卒)の17.3%は他業種)、円安や物価高の影響で学費は今後も増加すると思われる、他大卒業後入学する人もいる)、崇城大なら大卒向けのコース(崇城大学パイロット養成プログラム、学費は2000万超)ある)

5. 自衛隊、防衛大(年齢制限あり、入隊後の配属でパイロットになれない可能性も、福利厚生は完璧、エアラインへの転職(割愛制度)は採用人数を考慮すると非現実的)

6. 海外(または日本)のフライトスクール(本田航空、朝日航空など、全ての選択肢に挑戦した後、費用も莫大だがライセンス取得後の就職率が低い。私大操縦科の方が就職できる?)

しかしこれらは第一種航空身体検査(パイロットの必須ライセンス)を通過できるのが大前提です。身体で不安箇所がある場合は、第一種航空身体検査基準を確認しましょう。アレルギーなど治療できるものもあります。第一種航空身体検査を入試前に指定病院(ネットで調べると出ます)で受ける人もいます。受ける際は病院の事前予約が必要です。また全ての検査項目をやらない病院があったり、費用(数万円します)も様々なので事前に病院と相談すると良いです。不安な項目のみ専門医にかかるのもありです。しかし適合しているからといって、航大2次、自社養成身体検査で必ず合格するわけではありません。(2次試験対策参照)

募集要項と航大入試の現状

航空大学校の募集要項、学校案内は例年4月中旬に航大HPに公開されます。

R7は学校案内4/16、募集要項4/26に公開されました。同時に訓練状況(2024年時点)についての情報も公開されました。

主な変更点

シラバス(帯広過程6か月→5か月、宮崎フライト課程6か月→7か月。合計在学期間(計画)は2年間のまま。宮崎学科課程の2か月間はオンライン)

授業料の値上げ(H30~R6は合計3,208,000円、R7は合計4,808,000円。納付は各課程開始毎)

出願時奨学金に関するアンケートの提出(授業料値上げの影響?結果次第で今後貸与金額や貸与可能人数の拡大が考えられる)

(1期生の)入学時期(本来は6月だが、R5が11月、R6が翌年2月、R7は令和8年2月になった。2、5、8、11月に分かれると思われる)

待機期間の短縮(2023年時点では合計18(帯広10+宮崎8)か月だったが、2024年時点で合計1年程度に短縮された(公式発表))

最新の入試倍率は10.8倍に増加した(1次試験受験者数が過去最高)

航大の定員は108人(2018年度以降、2018年度以前は72人だった。これは2030年問題対応策の1つ)、令和7年度入試も108人になった

令和○年度入試は入学する年に対応している。令和5年度入試は令和4年7月に1次試験があり、1期は令和5年11月に入学し、4期は令和6年8月入学

R5入試合格者は70回生に当たる。R7は72回生。期とセットで「ゼロイチ、ゼロニー」などと呼ぶ。同回生でも期が異なると先輩後輩になる。先輩はキュウヨンさん(69-4)などと呼ぶ

年4回(通常1期6月、2期9月、3期12月、4期翌年3月、1期あたり27人)に分かれて入学する(実際は、コロナと帯広の天候不良により訓練がかなり遅れているためこの入学時期は現在当てにならない。募集要項にも詳細は記載なし、70-1(R5)の授業開始は2023年11月で、70-4は2024年8月)

1期は5ヶ月対面、2~4期は最初2ヶ月オンライン+3ヶ月対面(69回生以降、待機期間(宮崎→帯広→宮崎)の短縮が目的)

オンライン授業の目的はコロナ対策ではなく、宮崎学科課程の学生用の寮の部屋に帯広を終えた学生を早めに入寮させ、待機期間を減らすため

入学時期は3次試験当日に持参する希望調査(第1~第4志望)によって決まる。偏りがあれば希望は通らない可能性も十分ある。入学時期が確定するのは、3次試験合格通知書(3次試験合格発表日(金曜日)の次の週に郵送)に記載される。年齢は関係ありそう(マックスは1,2期の傾向など)だが、基準は未公開のため不明、成績順というわけでもないらしい

待機期間状況(2024年時点)宮崎5ヶ月→帯広6ヶ月→宮崎6ヶ月→仙台7ヶ月 の合計在学期間は本来2年間だが、現時点で宮崎学科課程→帯広過程の間に7か月程度の自宅待機期間、帯広過程→宮崎フライト課程で8か月程度の自宅待機期間が見込まれている。具体的な待機期間は募集要項に記載はなく、現役生の情報が頼りになる。改善策を実施しているが、今は卒業に3年半以上(入学までの期間も合わせると4年になる可能性も)かかる見込みである。70回生以降の入学時期を遅らせたり、新しい機体の購入、損傷した機体の修繕、シラバスの改訂、実質の入学者数の削減によって短縮化を図っている。少しずつだが、待機期間はR6時点で短縮している

補欠合格者を2023年5月以降繰上合格しなかった関係(待機期間解消が目的?)から、R5入学者は入学式(2023.11)時点で98人にまで減っていた。入学式自体は1期以外自由参加

(R5、R6、R7)1次7月最終2月。(R4)1次8月最終3月、(R3)1次10月最終6月。その時の情勢によって入試時期は変動し、1次がずれると3次までずれる(1次から3次までの受験期間をほぼ同じにする)ことが分かる

R7一次は2024/7/21(日)に実施。一次合格発表は2024/8/9(金)10時。最終合格は2025/2/21(金)10時

R6(71回生)の入学時期は大幅に変更された。1期入学時期は2025年2月になった。71-2は2025/6、71-3は2025/9、71-4は2025/12 みたいです

R6までの学費は約350万円(入学料+授業料)。他にも制服代等8万4千円、宮崎座学課程で使用する教材費6万円以上、(宮崎帯広仙台への)引っ越し代や生活費、国家試験代、身体検査代もある

R7入学者より学費は約510万円(入学料+授業料)に変更された

その他にも制服や補助教材、生活費、移動費もあるので、数十万円の余裕がいる

過去の授業料を調べると、H22授業料1,214,160円(年607,080円)、H25授業料+設備利用費2,273,360円、H27~H29授業料+設備利用費2,408,000円、H30~R6授業料3,208,000円

一般財団法人空港振興・環境整備支援機構からの無利子の貸与型奨学金(月3万か8万円×2年)あり

年齢制限がある。R7入試に出願可能な人は、平成12年4月2日から平成17年4月1日までの生まれで身長が158 ㎝以上の人です。学年でいえば、大学2年~大学院2年で受験可能(チャンスは5回)。一浪だと大学2年~大学院1年(チャンスは4回)。出願資格に航大入学時点で大学(専門、高専卒業見込み)2年以上在学し、62単位以上になる見込みの者と記載されているので、最短でも大学2年生の時からしか受験できない

女子入学者は例年数人、70回生は3人

身長制限があり、158㎝以上でないと出願資格を満たさない。女子入学者が少ない理由の一つだと考えられる

大卒にこだわない、早くパイロットになりたい人は大学2年生で受験可能(ミニマムと呼ぶ)多くはないが全然いる。最高年齢入学から順に、マックス、セミマックス、ミドル、セミミニマム、ミニマムと呼ぶ

大卒がほしい(普通はほしい)人は大学3、4年生で受験する。この層が一番多い気がするし、受験に落ちたときの進路も確保できる。大学3年生でも卒業できるのは、入学時期を4期にすれば大学卒業してすぐに航大に行くことができるから。待機期間がある今なら入学時期に問わず卒業できそう

就活、院試勉強を同時並行でやる人は多い。社会人をしながら受験する人もいる。大学を休学して勉強する人もいる。航大1本はリスクが大きすぎるためお勧めしない

航大HPのQ&Aにもあるが、入試に有利な大学学部学科はあまりない。出身大学出身学部は一人一人結構違う。理工系が多めの傾向

入学後も飛行機について扱うことから理工系関連の授業も多くある。文系の人は特に大変らしいが、日々の勉強、同期との協力で乗り越える

実際の授業カリキュラム ↓

合格者のうち、現役(1回目の受験で合格)は5,6割程度(あくまで体感、期ごとに異なる)。受験は年齢制限まで何回でも受けられる

受験可能年齢、試験の難化傾向、2次での運、マックスだと3次で落ちる可能性(噂ですが待機期間による卒業時の年齢を考慮?)、待機期間などを考慮して、航大に行きたい人はなるべく大学2年、3年のうちに受験しておきたい

航大は国交省所管、大学は文科省所管なので、大学を休学して航大に行く二重学籍が認められている。大学生はフェイルしたときの保険として、待機期間に復学するために、休学する人が多い印象(休学費用や休学の許可の有無は大学によって異なる(航大のために休学することを拒否する私大もあるみたい))

全寮制、寄宿料は月1500円、食費は別(1800円程度と募集要項に記載ああり、平日は3食強制食堂)

航大生による読めば航大に行きたくなる現役航大生ブログがある。

受験者数約1200人(下の画像参考)

倍率は10倍程度(さすがの人気)

最新の倍率は学校案内(毎年4月)にて公開される

最新のR6入試の1次試験受験者数は過去最高だった

試験内容は倍率増加に伴い、毎年全科目難化傾向。特に数学物理

受験料は4万円(1次2次AB3次の試験会場までの移動費、宿泊代もあるから実際はもっとかかる)

2次B不合格だと再受験不可能。2次B以外は再受験可能だが、年齢には注意する

2次合格の倍率は約2倍(狭き門)。B判定の人はもちろん落ちるが、A判定の人も1次の成績とが悪いと総合的に落ちる(1次試験の章最初を参考)

3次は約50人落ちているが、全員が適性で不合格しているわけではない。3次合格は1次から3次まで総合的に判断され、3次不合格者は2次の段階でA判定だった人(1次2桁後半~3桁)で主に構成される(2次Sの人が優先されるから)

R5、R6は3次で不適性の不合格者が多かった気がします。合格基準が年々変更されているのかもしれません。(自社養成のESが通りにくくなったりと、各所で試行錯誤しているのかもしれません)

概要説明資料 ←参照

R6の各試験合格者数は1次300人、2次164人だった(航大HPより)

コロナ、インフル、熱などによる試験の再実施は行われない!!体調管理が一番重要

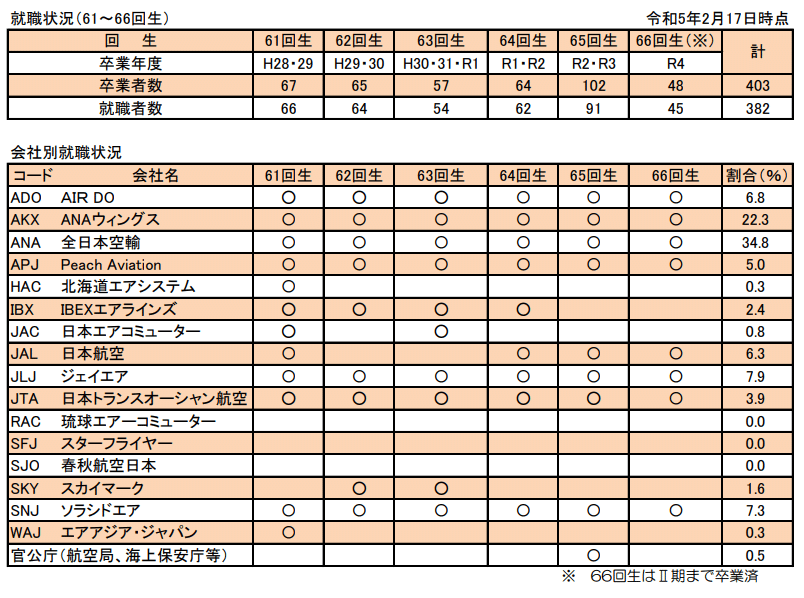

就職率は非常に高い。ANA、ANA wingsが約6割を占める。最近JALの割合が急増している。AIRDO、J-AIR、ソラシド(宮崎に本社があるので多い)など有名国内会社が占める

自社養成と異なり、航大生は有資格者として仙台フライト課程で航大独自の就職活動を行う

航大合格後

成績開示請求をしましょう。合否の理由がわかります。Twitter,noteで後輩のために成績を共有しましょう

合格発表日の次の週に届く書類一式をよく読みましょう

同期を把握し、ライングループを作りましょう

入学金を期日までに納付しないと入学取消になるので注意

出願資格を満たしているか確認するために在学証明書、卒業証明書の提出を4月までに郵送する必要がある。特に卒業証明書は卒業するまでに申請、発行しておく

オンライン授業期間(土日祝と年末年始のみ休み、平日1限は毎日8:30から、基本3限14:40まで)にアルバイトは可能(入学前に貯金を作っておくこと)

授業の形式は基本教官による一方授業だが、学生に発言させる教官も多い(自宅推奨)。学科教官は全員優しく、面倒見が良い

予習が必要な授業は少ないが、勉強量はとにかく膨大

待機期間の過ごし方は人それぞれ。ワーホリ、アルバイト、大学に復学などが多い。授業開始までは学校に行って卒業を目指そう

航大受験と自社養成を並行する人もいる。航大合格後も自社養成に挑戦しよう!航大在学中に自社養成に内定して退学する人もいる

寮はフライト学生の人数関係で、現状同期2人~4人1部屋が基本。詳細は入学後のお楽しみ

授業はオンラインであることも考慮してiPadなどでノートをとる人がほとんど。航大もiPadを推奨(帯広で使用)している。紙の教科書も配布されるが、電子版も授業開始時に配布される。紙の教科書が必須の授業はない

授業開始まで各自書店で購入する教材がある。値段が高く、送料がかなりかかるので、楽天(区分航空図)や紀伊國屋書店ウェブストア(飛行の理論)、メルカリ(AIM-J、ディバイダー、AN-2、CP-1、ATC入門)を活用する。Amazon Prime Student加入者は本3冊以上購入でポイント10%還元されます。大学生で生協加入者は、生協オンラインで本(航空法など、わりとなんでもある)を取り寄せすると最寄りの大学生協まで届けてくれる+10%ポイント還元があるのでおすすめ。https://www.honyaclub.com/shop/default.aspx?isb=a621

宮崎座学課程卒業までに航空特殊無線技士、宮崎フライト課程卒業までに航空無線通信士の資格取得が必須。入学までの期間に取得するように言われる。航空無線通信士を取得すれば航空特殊無線技士の資格もついてくるので、航空無線通信士を取れば結果良い。過去問(ネットで無料)とやさしく学ぶ 航空無線通信士試験(改訂2版)という本(理論的に学びたい人向け、最近の試験は過去問と異なる問題が多く、難易度が上がっている)で1週間(詰め込めば1,2日)詰め込めば受かる。毎年2回しか開催しないので、申し込みは忘れないように。費用は1万円程度。

試験内容

試験は全部で4回

1次(筆記)

2次A(脳波以外の航空身体検査、心理適性検査)

2次B(脳波検査)

3次(面接、操縦適性検査(フライトシミュレーター))

合格までの1年の流れ

R7年度版

4/26 募集要項が航大HPに公開される

5/13〜6/3 出願期間

7/21(日) 1次試験

8/9(金)10時 1次試験合格発表)

9/14~9/22(土日祝の指定日) 2次A試験

10/18(金)10時(後日案内) 再検査対象者発表

11/15(金)10時(後日案内) 2次B対象者発表(実質2次A合格発表)

12/7~12/9の指定日 2次B試験

12/27 2次合格発表(実質2次B合格発表)

1/21〜2/4(月〜木指定日) 3次試験

2/21 最終合格発表

最新(24/12/27時点)

R7合格者数一次300人、二次A168人、二次B164人

2次と3次は基本的に受験番号順に行われます。受験番号は1次の受験地を北から順に割り振られ、例えば札幌は1◯◯◯、大阪は4◯◯◯となります。

日時は全ての試験で指定不可です。

試験会場

1次

札幌市、岩沼市(航大仙台校)、東京都、大阪市、福岡市、宮崎(航大本校)

出願時に受験地希望を出します。東京と大阪が大半を占める

2次A

実施場所は1次の受験地に関わらず、羽田空港内の施設で実施

2次B

Aと同じく羽田空港内の施設

脳波だけ測って終わる

試験時間は1時間くらいで、終わった人から自由解散

3次

航空大学校本校(宮崎)

宮崎本校に行きます。宮崎空港から航大が見える。空港の展望台がおすすめ。タイミングが合えば訓練中のシーラスを見ることができる

試験日は1,2月の平日(月~木の内、1日)で、大学の期末試験と重なりがちなので、履修登録や単位には要注意

1,2月は野球のキャンプ(宮崎県)と重なるので、ホテルと飛行機は早めに取るべし

集合時間など

1次

朝9時集合、10時英語開始、15時総合終了時刻、試験は例年7月末の日曜日

服装は自由、みんなラフな私服、昼食は外食より持参する方が無難

2次A

午前心理午後身体の班(5階集合)と午前身体午後心理の班(4階集合)に分かれる。つまり集合場所でどちらか分かるみたい

朝 8時~8時15分集合 (午前心理午後身体) 16~17時に終わる

午前身体午後心理の人は集合時間がさらに30分くらい早い

個人的には午前身体の班だと当たりです。なぜなら当日の昼ごはんを好きなだけ食べられて、身体検査に影響するかもしれない身体の疲れ(目とか)も午後ほど溜まらないからです

昼食、服装は自由(みんな私服、動きやすいラフな服が良い)

各々指示された診療科をぐるぐる回る(医者や検査員はいっぱいいる)

2次B

人によって集合時間が異なる

8時集合の人もいれば14時45分集合の人もいる

集合時間によっては日帰りで行ける

服装は自由、検査のため頭皮にジェルをつける、それを水で洗った後に乾かすためのドライヤーは貸してもらえる

3次

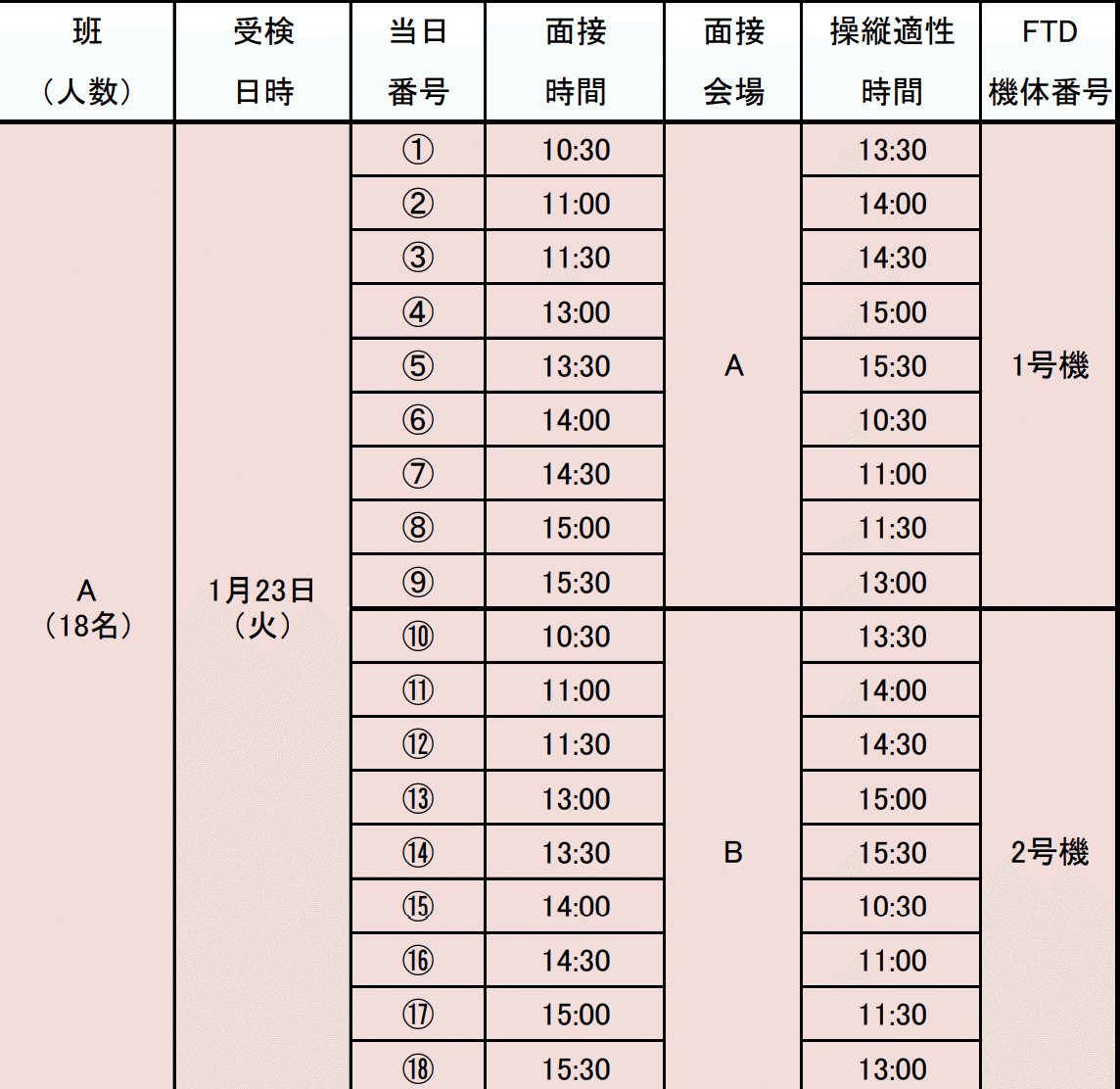

朝9時全員集合 2次試験発表時に試験の曜日、時間が分かる(午前面接午後操縦か午前操縦午後面接のいずれか、両方午後になる人も)

例えば11:30開始だとそれまでかなり暇。試験官が控室に航大、航空に関する雑誌を持ってきてもらえる。最終確認や受験生同士で交流するため、結構にぎやか。控室にすべての荷物を置いて、時間が来たら各自面接室とシミュレーター室に移動するので、当日スーツケースを持ってきても問題ない、また就活用かばんも不要。服装は当然スーツ。

下図のように、面接会場と控え室はA、Bの2つに分かれる。シミュレーター実施機も分かれる。

16時には全員終わる。2つとも終了した人から自由解散できる。14時に帰れる人もいる。

個人面接25分(学生1人に対し面接官3人、人によっては20~30分)、操縦適性25分(面接官2人、説明や練習の時間も含む)

R6は1日18人ずつ(最終日20人)、月~木(例年平日)に行われた

成績開示方法

1次~3次すべての成績を開示することが出来ます。方法は航大HPに載っています。合計金額は1623円です。1往復目の返信までの期間の目安は、3~4週間です。2往復目は1~2週間です。

ちなみに住民票はコンビニのコピー機でマイナンバーカードを使って発行できます。市役所区役所で発行するより安く済みます。

1通目の返信には紙の申請書が同封されており、それを書いて送れば成績が送られてきます。

1次試験の合格発表後から1次試験の開示をすることが出来ます。

2次、3次の開示は3次合格後から出来ます。

また1次終了後だと1件の申請で1次の成績までしか開示できませんが(当然)、3次終了後は1件の申請で1次から3次まで全てもらえます。

1次試験の教科ごとの点数、1次試験終了時点の順位、2次Aの各項目ごとの判定結果(検査項目ごとの値が全て出る、どの項目で不合格だったか原因が分かる)、3次の面接、操縦適性(○×のみで不合格の理由は分からない)の判定結果、最終合格者は最終合格順位と教科ごとの偏差値も分かります。

1次試験

その前に

先に言っておきますと、1次の成績が航大に受かるために超重要です。下の表がよくまとまっています。これは公表されてない成績評価方法を先人たちが解明し、まとめた表です。(本当にありがとうございます!)

ご覧の通り、1次の成績が最終合格まで関わってきます。1次が250位(300人中)であってもS判定なら余裕で最終合格圏内です。S判定が80人(毎年80〜90人らしい、非公開なので不明だが、1次ギリ合格S判定で80番台ならその可能性大)だとしたら、A判定の人は1次の成績によらず、81位以下が確定します(非公開だが先人のデータで多分そう)

しかも81位から1次の成績順で合格者を並べるので、1次100位2次A判定の人とかだと最終合格(補欠なら可能性あり)は厳しいでしょう。例年補欠は30人くらいいる(十数人?繰り上がる)。例年補欠は辞退者が出た瞬間に呼ばれますが、R5は5月以降辞退者が現れても補欠を繰上合格にしない初の方針だった。そのため、R5繰上合格者はごくわずからしい(1人?)。R4以前は補欠合格者がTwitterで溢れていました。(詳しくは補欠合格者にお聞きください)

この成績評価方法が正しいことを裏付けるために、私が実際にR5成績開示請求した結果を公開します。

R5成績開示

1次 30~50番台(英語80点台総合200点台)

2次 眼科A眼科以外S、総合判定A

3次 最終順位100番台、面接試験合格、操縦適性試験合格

確かに1次の順位のみだと余裕で合格するだろうと思いますが、2次A判定のため最終合格順位は100番台です。やはりS判定が最強ですね。

あと、面接と(操縦)適性試験は合格か不合格の2択なので、その良し悪しで順位が変わることはないです。2つとも合格した人の中で最終順位が決まります。

ではA判定でも最終合格するには1次何位くらい取ればよいのか、目安は2桁前半順位だと思います。(R6でも1次2桁最終3桁の人がいるみたいです。)しかしこれは補欠の人も込みでの目安なので実際は50位前後とかを目標順位にしましょう。(やればできる)

あと点数は素点ではなく偏差値です。これは私の予想ですが、素点だと毎年ぴったり同じ合格者数にすることは難しいからだと思います。同じ素点の人は複数人いると思います。開示を見る限り小数点第三位まで偏差値を出してます。

さらに総合の偏差値は総合Part1とPart2の和です。総合Part2は偏差値を1.5倍していると思われます。(R4までは開示に計算方法が明記されていた)

1次試験の最低点は公表されてないし誰も分かりません。最低点なんか気にせず勉強しましょう。

開示している他の受験生の順位を見てみると(Twitterなどで)、1点2点に極端に集中していることに気が付きます。3点で(英語1問分)で順位は15位くらい、10点(総合2問分)で順位は30位とか変わってたりします。

そういう世界です。出身大学の偏差値なんて関係ないです。いかにミスしないかが1次で問われています。とはいえ、合格者の理系率は高く、学歴フィルターは一切ありませんが、入試の難易度は年々難化しており、聞いたことがある大学の出身者が多いのも事実です。

出題範囲、教科、時間配分

1次の出題範囲は募集要項(R5、R6、R7)にこのように書いてあります。教科は英語と総合の2教科です。

英語:読解、語彙、熟語、リスニングについて行います。

総合:操縦士として必要な判断・処理能力(空間認識、資料の読取等)、時事問題を含む社会常識及び数学(数と式、二次関数、二次方程式、三角比、三角関数、指数関数、対数関数、微分、積分、平面図形、ベクトル等)自然科学(気象、力学、熱力学、波動、電気と磁気等)の一般知識を問う試験をマークシート方式で行います。)

試験時間

英語:90分(リーディング70分、リスニング20分)、総合:120分

英語は1冊の問題冊子で、リーディング終了後リスニングをします。したがって、リーディングの時間にリスニングの問題を把握することは可能です。私もリーディングの時間でリスニングの選択肢の和訳をしてました。

総合も同様にPart1Part2の2冊が最初に配布されますが、時間は合わせて120分です。これはどういうことか。

時間配分(Part1に何分かかるか、費やすか)が大切です。

この仕組みはR5が初で、私は問題配布されて試験が始まるまでの時間(15分くらいある、やたら長い)で時間配分を一生懸命考えていました。

私はPart1を40分、Part2を80分で解いたと思います。Part1が1問5点になったので(Part2は1問6点)時間はある程度費やすべきだと考えました。

また総合Part1は終了後回収されます。対策もしにくい。

配点(350点満点)

英語:100点(リーディング80点、リスニング20点)

総合:250点(Part1:100点、Part2:150点)

問題形式

英語

大問3題

①文法、熟語 2点×10問

②文法、語彙(語句穴埋め)3点×10問

③下線部和訳 3~4問(年による)で30点、ここだけ記述式。長文だけど和訳しか出題されない。(過去問参照)

リスニングは2パートに分かれている。Part1は1問1答(10問)、Part2は2問ずつ(5セット、10問)。問題冊子には英語の選択肢のみ記載されている。問題文は2度読まれる。

よく言われるのが、本番の点数はTOEIC L&Rの点数×0.1が目安。例えば820点の人は82点程度になる。

ちなみに航大合格者のTOEIC点数はみんな高いです。600点台は同期に数人レベル。英語は基本的にみんな出来るので、英語で点差はつかない印象

総合

Part1:5点×20問、Part2:6点×25問(一部3点×2に分割する問題もある)

R4までは総合1で2点×50問、試験は50分、問題の難易度は問題によるため、いかに取捨選択し素早く正確に解ける能力などが必要だった。

ここでR4の出題形式とR5(R6)の出題形式を募集要項で比較する。

R4

総合1:操縦士として必要な判断・処理能力(計算処理、空間認識、 確率、資料の読取等)及び自然科学の基礎的知識についての試験をマークシート方式で行います。

総合2: 時事問題を含む社会常識及び数学(数と式、二次関数、二次方程式、三角比、三角関数、指数関数、対数関数、微分、積分、平面図形、ベクトル等)、自然科学(気象、力学、熱力学、波 動、電気と磁気等)の一般知識を問う試験をマークシート方式 で行います。

R5、R6

操縦士として必要な判断・処理能力(空間認識、資料の読取等)、時事問題を含む社会常識及び数学(数と式、二次関数、二次方程式、三角比、三角関数、指数関数、対数関数、微分、積分、平面図形、ベクトル等)自然科学(気象、力学、熱力学、波動、電気と磁気等)の一般知識を問う試験をマークシート方式で行います。)

問題の範囲に変更点があることに気づきますね、旧総合1で記載の「計算処理」「確率」が消えています。また、旧総合1には簡単な物理数学の問題(自然科学の基礎的知識)があったが、総合Part2に統合されたとみられる。

総合Part2の範囲は要するに高校数学1A2B3(必要十分、証明、場合の数、確率除く、3は積分のみ(このことについて以下に詳細書きました))、物理基礎と物理(原子除く)、時事問題(航空関係1問+その他数問)、地学(気象環境分野のみ)と解釈できます。大学数学物理などは不要です。

また各教科(英語、総合Part1、総合Part2)には足切りが設定されていて、例えば総合Part1、自然科学(数学物理)の足切りにひっかかり1次不合格になった人がいるみたいです。(足切りの存在は非公表だが、成績開示に足切りになった教科が明記されているみたいです)噂では総合Part1で65点以下(7ミス)(Twitterで見かけただけです)。総合Part1も甘くみないように!

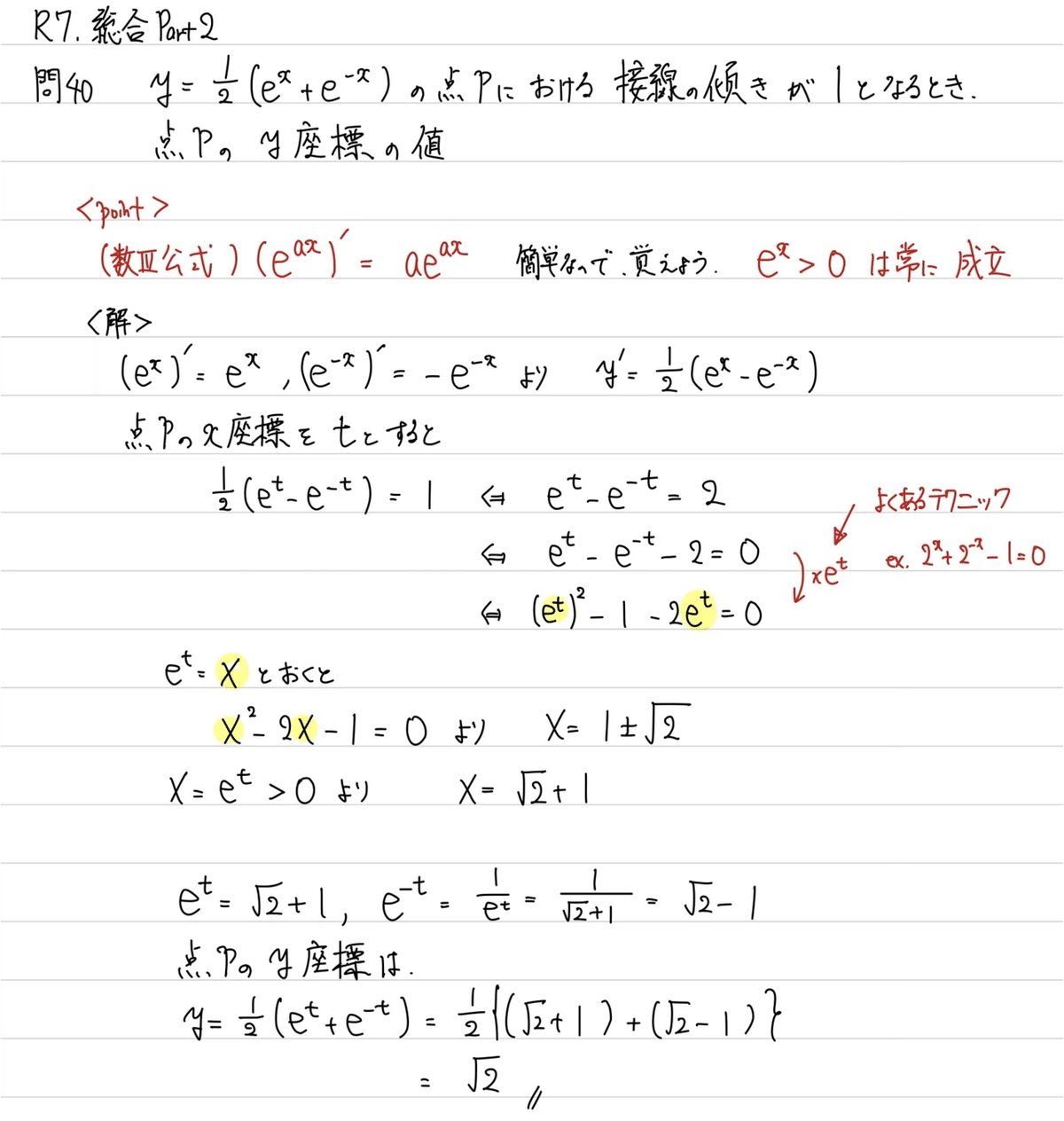

数3の過去問まとめ

数3の問題は過去に何度も出題されています。最新のR6入試でも出題されています。

実際に出題された問題をまとめられたブログがありました。また私も過去問分析してみました。

私が初めて数3の知識を使うと思った問題は、H31年度問25です。

定積分自体は数2にありますが、解法としては数3の置換積分という分野を用います。

式変形を工夫すれば数2の知識でも解けますが、数3学習者は積分範囲を代入すると0にいなるから置換積分が楽かなと考えます。実際に解くとこんな感じです。

過去の数3の問題も全て並べてみました。

2020年度問25

立体の体積を積分で求める問題。数2では出題されない複雑な体積を求めます。切断の仕方で解法は2パターンあります。パターン2は合成関数の積分か置換積分で解けます。

R4問23

一見数2の範囲に見えますが、数3未学習者は1/yの積分で手が止まります(選択肢を見てlogになると予想できた人は素晴らしい)。数3では1/xの原始関数はlogX(logxの微分は1/x、底はe)であることを暗記してます。またxではなくyの積分であることも注意です。解答のlogの底eはネイピア数と呼ばれ、logyのように底を省略できます。

R5で数3の出題はありませんでした。

最新のR6問43では区分求積法(数3積分の範囲)が出題されています。

n→∞で1/nとΣk/nが作れそうなので、区分求積法という方針。数3なので数列の知識も必要になります。問題難易度は初歩的な教科書レベルです。

最新のR7では数Ⅲが2問(2問は初)出題された。問題と解答を作りましたので、解いてみてください。今後は数Ⅲの対策も必須なのかもしれません。12点はかなり大きいです。

数2の極限はR3問25、R4問25で出題されていますので、数3の極限が今後出題される可能性はありそうです。数3の極限がまとめられたサイトがありますので、これだけでも理解しておくと良いでしょう。

R6までに出題された数3の問題で共通しているのは、積分の範囲からのみ出題されていたことです。しかしR7で初の数3微分が出題された。一応募集要項の出題範囲にも微分積分(数3含めるかどうかは記載なし)と記載があります。

数3を勉強するならば、積分分野、特に過去に出題された範囲(積分の基本公式、置換積分、区分求積法)。追加で簡単な微分(ネイピア数、三角関数の微分公式を覚えるなど)をやると良いかと思います。問題の難易度自体は難しくありませんので、例題ができる程度で十分です。

総合Part1の過去問、出題傾向

入試直後に再現した過去問をもとに出題範囲を分析しました。

例えば(手書きなのはご容赦)

他には

私が思う総合Part1の出題範囲は

公務員試験(大卒)

SPIの非言語(言語は不要)

CAB、GAB

中学受験算数

などです。

地頭の部分もあると思いますが、参考書を通して得られる知識も多くある分野です。(例えば図形の規則性のパターン、正多面体の頂点の数の求め方)2時間という時間は非常に短く感じる問題量です。R4以前と同様に素早く解答する能力と問題や情報の取捨選択の能力は必要だと考えます。

私が具体的に使用した対策本は使用した問題集の章で記載してます。

おまけ

R4の過去問(R5から出題形式、範囲が変わった影響で、例えば資料解釈の問題はありません)

2地点の経度から日付を求める問題、2つの濃度の溶液を混ぜたときの濃度、部分分数分解の和(規則性)、1234234534…の200番目、例と同じ回転された平面図形を選択肢から選ぶ問題、立方体になる展開図、9x9マスの真ん中から1234数えるやつ、2つの立体図形を組み合わせて出来ない立体の選択肢を選ぶ問題、図形(凹凸ある四角形)の周の長さ、ビルからプールを見下ろした時の見え方、立方体の段々に積まれた合計数、仕事とかの物理単位、GABの規則性2題、○○m進み右に○○°曲がり…したときの距離と方角問題、切断後の立体の体積、等式の正誤、ブラックボックス、飽和蒸気圧曲線、料金計算、折り紙の一部(数か所)を切って展開したときの図形、1/4円を直線に沿って回転させたときの軌跡、準正14面体の辺の数(図は与えられる)、数列の和、集合、多面体の辺の数、2つのサイコロの和の確率

R5(出題数)

規則性(CAB):1

数列(SPI):3

通過算:2

空間認識:4

計算処理:1

資料の読み取り:6

推論:2

集合:1

R6の過去問(Twitterで見かけただけなので、完全に信用しないように)

正十二角形の対角線の数(対角線の本数は組み合わせで求める)、数字の規則性(-4→x→-6、6→x→4など)(数列)、縦○cm横○cmの長方形を正方形のみに分割したときの最小の正方形の数(最大公約数最小公倍数の問題)、同じように正方形を長方形で埋める問題、図形の規則性、立体の切断面の形、積み木の数、屋上からプールを見たときの形(俯瞰図、R4と同じ台形)、東西南北にいろいろな速さ時間で移動して最終的な位置(R4と同じ)、模様付き立方体の展開図と同じ立方体を選択、溶解度のグラフ読み取り、資料読み取り(計算、旅行の料金算、利益算、輸送量、航空経路)数問

R6(出題数)

組み合わせ(対角線の本数):1

法則性:2

図形(敷き詰め問題、展開図):2

空間認識(断面図、見え方):2

ブラックボックス:1

計算処理(距離と方角など):2

割合:2

速度算:1

損益算:1

資料の読み取り(料金計算、数値の読み取りなど):6

3年間で傾向が出ていると感じます。資料の読み取りは日本語の選択肢ではなく、結局必要な数字を読み取り計算する問題がメインです。図形、規則性は特に力を入れましょう。

過去問の大切さ

ただ出題範囲も内容も抽象的で具体的に書いてと感じる人もいると思いますが、過去問を見るのが一番早いです。

ここで私がおすすめする、航大受験勉強すると決めた人がまずやることは、

最新の過去問を時間測って解くこと

です。

「まず敵を知る」ことが勉強する上で大事だと私は思います。なぜならメリットがたくさんあるからです。

メリット

①自分の現時点での実力、入試難易度が分かる。

②同時に解けない問題が出てきて、自分の課題も見えてきます。

③1次本番までにあとどれくらい解けるべきか、今後何をどれくらいすれば良いか、勉強の目標、目的が分かります。

例えば、ある分野(例えば二次関数、仕事率)が苦手と分かれば、類題が載ってる問題集または参考書を読み理解して、再び過去問にトライして正解しましょう。これを繰り返すうちに1次の傾向や対策が分かります。

合格した人のツイートも参考になると思います。とある方は数学と物理、時事問題の頻出分野をまとめていました。個人なのでソースは記載できませんが探したら出てきます。有益な情報はスクショするなりブックマークしときましょう。(私が航大受験中の時はTwitterのスクショだらけで航大受験用のアルバムを作ってました。)

航大入試(物理、数学)あるある

π=3.14、√2=1.41、√3=1.73は注釈なくても平気で使う。

例えば計算結果が30√2だとしたら、選択肢には42と書いてる(勝手に四捨五入もしてるし、一瞬焦る)

過去問の使い方(勉強全般かもしれないが)

これは私の勉強法ですが参考までに(偉そうで、すみません)

問題に解いた日付を書く→過去問を時間測って解く→問題ごとに◯(自信あり)△(解けたけど自信ない、解法不安)×(解けなかった、勘)をマークする→時間止めて解けなかった問題解く(時間なくて出来なかったのか確認するため)→解答番号を見て解けるか確認→解法見て納得できるか確認、出来なければ参考書(教科書)、出来るなら問題集で類題演習→最後に今後の作戦を練る→数週間、数ヶ月経って再挑戦(過去問は何周も)

1次は完全に実力で決まります。自分の席の周りの人はほとんどいなくなります(1次で7~800人くらい落ちる)。過去問は上手く使いましょう。

過去問の入手方法

過去問(1次の総合Part2、英語)はどこで入手するか?赤本あるでしょと思いがちですが、残念ながらありません。

まず「航空大学校 過去問」と検索すると主に2つサイトが出てきます。

1つめは航大HP

ここに1次試験の過去問が数年分あります。ただし、総合Part1(旧総合1)、英語大2、3問はありません(著作権の関係)。また問題のみで答えと解説はありません。

2つめは現役パイロットJさんのブログ

航大の入試問題(総合)の答えと解説を分かりやすく数年分掲載されています。私も含め多くの受験生が参考にしています。(私も大変お世話になりました。本当にありがとうございます)令和5年度入試の解説も更新されてました。問36の答えは違いました。(2√2は最小値です、問題文で問われているのは、、、)

2023年時点では基本この2つしかないです。イカロス出版社が、航大の英語と総合の問題を解説した「パイロット入試問題集」という本を2年に1度発売してましたが、どうやら2021年で絶版されたらしいです。

じゃあ英語のすべての問題とJさんが解説されてない総合の問題はどのように入手するのか。

メルカリで過去のイカロス出版のパイロット入試問題集を買う

これです。しょうがないですね。定価は2800円ですが、プレミアム価格でいまや1冊3000~5000円くらいですね。10年分だと1冊2年分なので計5冊の25000円です。(メルカリで「パイロット入試問題集」を検索条件で保存すると便利、まとめ売りしてる人もいる)合格した後に売ればプラマイゼロです(手数料あるけど)。英語のためにも最低2年分(パイロット入試問題集2020-2021)は確認しておきたいですね。個人の手作り問題集や予備校の問題集を高額で買う必要はありません。

1次対策に使用した問題集とアドバイス

色々な人が色々な人に参考書何使いましたか?どれくらい勉強やりましたか?とTwitterやDMで質問する話を見たり聞いたりするが、私の意見は

「人による」

です。学歴も違えば文理も違う。問題集、勉強時間(期間)は一概には言えないと思います。2か月で受かった人もいれば1年ずっとやって受かった人も、3年かけてやっと受かった人もいます。私は、1年目は春休みから、2年目は4月から勉強を本格化しました。1日3~9時間くらい勉強しました。

どれくらい勉強するかは、航大に対する熱意の差だと思います。航大に本当に行きたいなら勉強時間は自然と増えるはずです。

大学忙しいから勉強無理、というなら全休の日にまとめて勉強すれば良いし、全休がないなら平日いつも寝てるであろう午前中に起きて勉強、空きコマに勉強、夜バイト終わった後に勉強すれば良い、と個人的に思いますし、私がそうでした。

先ほど、人によって学力が違うから簡単に問題集をおすすめしにくいみたいな話をしましたが、実は航大合格者が使用した問題集が載ってるサイトによると、合格した人は全く同じあるいは似たような問題集、参考書をやっていることに気づきます(Webで「航空大学校 参考書」と検索する)。

馴染みがある問題集、持っている問題集があればそれで良いです。市販の問題集だけで十分合格狙えます。過去問が時間内に解けて、1次に合格できれば良いのです。

とは言え、不安な人はここに載っている問題集だけでなく、他の問題集をやると思うしおそらく合格した人はやっています。

この問題集を絶対やりましょう!ではなく、私はこの問題集やりましたよっていうのを教科ごとに書いてます。

英語(リスニング)

スタディサプリTOEIC講座(3か月)、Youtubeで英語聞いてた

英語(リーディング)

大問1、2

ネクステ、シス単1900、Ultimate(竹岡)、英検準一級パス単、金フレ

大問3

英文読解の原則125(竹岡)、英文読解の透視図(途中まで)

英語は高校の時に使っていた問題集を主に使いました。

文法系と単語帳をやって、TOEIC対策だけだと和訳は対策しにくいので、構文、英文解釈系の問題集も1冊やるのもありです。英検準一級は単語対策としてやって良かった

総合Part1

募集要項の出題範囲を参考に本屋さん(就活コーナー)に行き、良い感じのやつを選びます。2番目の著者の畑中さんは昔予備校で総合1を教えていた方です。特に平面図形と立体図形が毎年でてるのでやりましょう。

過去問ないし、あんまり対策をしない人がいるみたいですが、十分な対策をせずに1次で落ちている人をたくさん見てきました。この記事を見た人は絶対にやりましょう!私が実際に解いたPart1の傾向より、下の問題集系がおすすめです。

史上最強のSPI超実践問題集

大卒程度 公務員試験 畑中敦子の数的推理の大革命! 令和版 (公務員試験/畑中敦子シリーズ)

これが本当のCAB・GABだ!

中学受験算数が無料で見れるサイト(中学受験 算数 図形で検索)

総合Part2

時事

ネットニュース、時事問題のアプリ

日本と世界の時事キーワード

超速マスター! 一般常識&時事問題

時事はわりと出るし1問6点です。勘も大事ですが中3公民レベルは問題集を使って思い出しましょう。すべてを網羅することは不可能なので、過去問分析をして出やすいジャンルを絞って勉強すると良いです。本屋の就活コーナーにたくさんあります。毎年出る航空系のニュースは過去問を参考にAviation Wire、ネットニュースを見てました。

「時事問題 まとめ」で出てくるサイトやアプリで勉強しても良いです。

下のサイトは良さげでした。

気象

ひとりで学べる地学

パイロットに必要な航空気象

簡単な気象の問題が毎年1,2問出ます。過去問の内容は最低限理解しましょう。「パイロット訓練生の航空気象 理論と実践」という本(kindleもある)だと航大入学後も授業で使用できます。

物理

物理のエッセンス2冊(原子を除く、出題範囲に記載なし)

良問の風

センター試験過去問(河合塾黒本)

短期攻略センター試験対策(駿台)

エッセンス、良問は何周もしました。最近の入試難易度を考えて良問の風もやりました。過去問と全く同じ問題もあるし。あとセンター試験過去問は問題演習としてやってました。年々問題難易度が上がっているので、理系の人でもなめていると1次で落ちてます。

エッセンスの問題を全問解説している人の動画がYoutubeにありますので、物理苦手な人は参考にすると良いです。

数学

青チャート数1+A(場合の数、確率、図形の証明以外)、2+B(証明以外)

センター試験過去問(河合塾黒本)

受験の月(問題大量で無料、おすすめ、数3はここだけ)

数学は得意だったので青チャートの例題とExerciseのみやりました。航大レベルを超える難易度の問題はやってません。

問題演習としてセンター試験過去問もやりました。

数3は出ても1問なので、やるかどうかは個人の判断に任せます。

過去問

Jさんのブログ(解説されているすべての年度)

パイロット入試問題集2008-2021(メルカリで購入)

航大HP(問題のみ)

合格者に理系が多いのは単純に物理(基礎なし)や数学が必要だからです。文系の人は本当に大変だと思いますが、文系の合格者ももちろんいます。文系の人にアドバイスをもらうのもありですね。(私は理系です)

メルカリの中古品や持っている問題集などを活用しましょう。

R5総合Part2の解答、解説

解答と解説を作成しました。

雑な解説付きですが、よければ参考にしてください。過去問解いてない人はネタバレ注意です。私流の解き方なので別解がある問題もあると思います。Lv.は4段階で難易度を表しています(主観で)。Twitterの成績開示を見る限り、7割あれば1次合格できて(英語もあるけど)、8割以上で2桁順位を狙えます。

R6英語、総合Part2の解答、解説

英語は平年並み、総合Part2は難問がほぼなくて、R5と比べ易化した(R4以前の難易度に戻った?)と感じました。時事もマニアックなものはありませんでした。

R5入試では、8割(280/350)あれば50位以上、7割(245/350)でギリ300位以内でした。

R4入試では、8割で100位前後です。

R6入試のボーダー(250~300位)は7割だと思われます。(R6受験をした人の成績をもとに判断。その人は2次S判定で最終合格済)

予備校の存在

独学だと不安な方は予備校の選択肢もあります。合格実績がある有名な予備校が2つあります。気になる方は調べて相談しても良いと思います。予備校でも過去問入手可能です。

航大受験ゼミナール(HPに料金や内容の詳細あります)

イカロスアカデミー(THE PILOT2024によるとR5最終合格者数は23人中2人みたいです、HPに模擬授業の動画がありましたので参考にすると良いです)

予備校に通う人の割合は模試の受験者数、THE PILOTに掲載されている合格実績を見る限り、全受験者数の1割前後だと考えられます。模試のみ利用することも可能です。模試は予備校による時事予想、総合の演習、受験者層内での順位が確認できる良い機会です。最近は通塾タイプだけなく、遠隔で授業を受けられるタイプもあるみたいです。私は航大受験で予備校は基本不要で、模試は現状分析、やる気の維持のために活用しても良いと考えています。

2次試験

1次は実力、2次は運ゲー

1次試験に合格された方、おめでとうございます。航大受験はまだまだ続きます。油断せずに体調管理に努め、全力で2次に臨みましょう。1次の成績の開示請求をしても良いです。1次試験に不合格した方はチャンスのある限り航大に挑戦したり、別の進路を考えましょう。

1次試験に合格できるかどうかは完全に実力です。1次落ちた人はとにかく勉強するのみです。

1次合格した人はまだまだ油断できません。1次合格者を約半分にする2次試験があるからです。

2次試験は、2次Aと2次Bに分かれている身体検査及び心理適性検査です。試験というが、実質検査です。しかし、航大は試験であることにこだわります。普段指摘されない症状が試験当日に見られたら、その状態をもとに判定されます。今まで言われたことがなかった症状で不合格になるケースも多々あります。検査結果の詳細は成績を開示請求するまでわかりません。

2次以降は運要素が強く、特に2次Aは運ゲーです。もちろん先天的な問題が身体にないことも運ですが、2次A試験自体が運です。当日担当する検査員とかも運です。

2次A対策は、いろいろな人がいろいろな方法をやっている印象です。プラシーボ効果のようにも思いますが、私は禁酒やラーメン禁止、野菜をいつもより食べる、水をたくさん飲む、ランニングをするなどしました。ストレスなく健康的な生活を送るように心がけました。健康になって損することなどありませんから。あとは徳を積みましょう。

また有料noteで2次試験対策を公開している方もいますが、2次Aは特に購入する必要はありません。運ゲーなので。

深視力、視野検査は初見では難しいので、眼科や眼鏡屋、自動車学校等で練習することをおすすめします。Youtubeで調べても良いです。

2次の検査基準

第一種航空身体検査(内容は航空医学研究センターに記載)に基づいて検査は行われる(募集要項にも記載されている)

航大は航大独自の基準をもとに、

S判定:国の基準(第一種航空身体検査)よりもはるかに正常

A判定:第一種航空身体検査に適合するが、S判定ほどではない

B判定:第一種航空身体検査に不適、大臣判定が必要

このように分類するとみられる。航大はこの詳細の基準を公表していないため確実ではないが、判定の存在は開示の結果より間違いない。

A「’」判定は精神検査で異常がある(可能性)場合に付けられ、2次A即不合格になるみたいです。一度A’判定になって不合格になっても2回目の受験でSで合格した人もいるので、やはり判定基準は謎です。

S判定は最終合格する可能性が極めて高い。A判定は1次の成績次第では2次A不合格になる。B判定は2次A即不合格である。

第一種航空身体検査はパイロットの必須資格であるが、航大は第一種航空身体検査の基準より厳しく検査されていると言われる。これは第一種だけでは2次Aで一定人数の合格者に絞ることが出来ないからだと考える。基本的に受験生は健康ですが、身体のどこかわずか一部が基準値を超えてるかどうか細かく見ることで、S判定A判定B判定に分けることが出来ます。

したがって、航大2次Aに落ちたからパイロットになれないとは全く思いません。病院で第一種航空身体検査はパスしたが、航大2次は落ちたという話はよくあります(航大は受かったが自社養成の身体検査は落ちたもある。各々が第一種航空身体検査に加えて独自の基準を設けている?)。

また航大2次で落ちて開示して指摘された部分(アレルギーなど)治療して次の年に受かる人も多い。さらに航大2次で落ちたが別の医療機関では異常がなく、次の年受かる人も多い。やはり2次Aは運ゲーです。

2次A不合格だと再受験不可の時代もありました。後日病院で検査して異常がなければ、私のように再挑戦しましょう。2回目3回目で受かる人もたくさんいます。異常があっても(例えばアレルギー)治療できるならば治療してまたトライしましょう。

さらに分かりやすいサイトがありました。検査項目は本当に多いです。

コンタクトの人は眼鏡を持参しましょう。付けていっても最初に外すように指示されます。また事前に新しい眼鏡を購入したり、眼鏡のジオプトリーを調節しても無駄です。当日の眼科検査はその場で調節された眼鏡を付けてずっと検査します。

2次試験開示の考察

開示結果は、眼科がA判定(外斜位、視力)、それ以外(内科、耳鼻科、精神所見、脳波)はS判定、総合判定はA判定でした。ちなみに総合判定S判定は全ての項目でS判定の時しか出ませんし、私のように眼科1つのみA判定だと総合判定A判定になります。また正常ではなく有所見の項目があったとしてもS判定になる場合も全然あります。軽度のアレルギーだと有所見でS判定になる可能性があります。

心理適性検査

2次Aでは航空身体検査の他に心理適性検査が実施される。内容は

クレペリン検査

ロールシャッハ検査

MMPI

この3つである。

クレペリン検査は足し算をひたすらする検査、ロールシャッハ検査はインクの染みが何に見えるか選択する検査、MMPIは自分の性格についてひたすら質問に答える検査です。普通の人ならまず通過できます(自社養成でもやる)。ただただつらい作業である。

結論対策は不要である。ネットで調べれば出てきますが、やりたい人だけやりましょう。

再検査

2次Aの1か月後に再検査発表があります。これはあと少しで合格しそうな受験生を救うためにあります。裏を返せばこの発表時点ではB判定ではないという受験生が分かります。再検査があるからと言って2次A合格確定ではないです。再検査でA判定もあるそうです。再検査対象項目も大体決まっているようです(内科)。もちろん再検査の結果が悪ければB判定で不合格になります。ちなみにR6の2次A再検査数は45人

再検査の合格率(再検査後2次A通過率)

R5 92%、R4 61%、R3 94%

再検査は羽田空港に行く必要はなく、航空身体検査指定機関の病院の結果を航大に直接送れば良いです。医者と相談し、正常値を送りましょう。

再検査項目はこんな感じです。

2次B

2次Bは2次Aと別日(土日月の指定日)で実施される脳波検査です。

2次Aは眼科や内科などいろいろ検査しましたが、2次Bは脳波だけです。

2時間もかからず終わります。場所は2次Aと同じ羽田空港です。

脳波検査はてんかんの症状がないか調べるための検査です。対策は不要です。しかし2次Bの合格発表は2次Aと同じくらい緊張します。なぜなら2次Bは一度不合格だと二度と航大を受験することは出来ないからです。

毎年数人不合格者がいるみたいです。自社養成合格による辞退者が大半らしいですが

3次試験

いよいよラストです。7月から続いた長い航大受験生活が終わろうとしています。最後まで油断せずに合格をつかみましょう。

控室は自由に会話できるので、将来同期になるかもしれない人と色々話せます。めちゃめちゃ楽しいです。

当日の流れ

航大までタクシー、バス、電車などで行く。駅からのアクセスは悪い。宮崎市内からタクシー使えば20分くらい。同じホテル泊まる人(フロントで出会いがち)とタクシーとかでも

1階入口で受付をし2階の控室に移動する。

担当者から当日の注意点、説明を聞く。

面接会場に行き、入室方法の説明を聞く。

操縦適性検査をする場所に移動して、説明を聞く。

パソコンがある部屋に移動し、操縦適性検査の試験課題の動画を見る。

控室に戻り、試験時間になったら、各自で会場に行き、試験を実施する。

自由解散

操縦適性検査

航大の訓練機であるシーラスSR22のシミュレーターを使って、操縦適性があるか試験します。航大HPに写真あります。

操縦適性検査の試験内容は事前に動画を見て、持参したノートにメモします。動画終了後質問は受け付けないと言われるので、聞き逃しは絶対しないように意識します。試験中一切指摘やアドバイスなどされないので、試験課題を誤解して試験をするとおそらく不合格になります。言われた指示を正しく理解しているか、指示してないことをしてないかを見ていると思います。

不安だったら控室の他の受験生と確認しましょう。面接もそうですが、控室で先に試験を終えた人と話すことは自由にできます。

動画ではまずいくつかの注意事項を説明される。右手は膝に置く、肘はアームレスト、ラダーに足をのせてかかとをつけるなど。そのあと課題の説明があります。

試験の流れ

時間になったら室内用シューズを持ってシミュレーター室(別の建物)に向かう

座席をセットし、CDボタンを押される(あとはCDに従うだけ)

計器の見方などの説明、操縦練習、課題1、休憩、課題2、休憩、2回目の課題1、休憩、2回目の課題2、終了

いきなり課題をやるわけではなく、音声による課題の説明、あと操縦練習も3分くらいできる。この時間に舵の動かしやすさ、感覚を覚えましょう。操縦桿は左手で操作します。外の景色は見ません。

私はこの練習時間に試験課題2つをショートカットしながらやってました。

コロナ前は直接教官が操作を説明、休憩時にアドバイス、飛行中に計算問題を暗算させるなどしていたようですが、今(R6)はないです。

あと面接でもそうだが、大きな声で返事、コールすることが大切です。それも含めて試験です。

下の写真は実際の計器の拡大図です。真ん中の三角の頂点が現在の姿勢状態です。中央の横線はピッチ、上の円弧はバンクを表します。左側は速度計ですが、課題で使うことは一切ありません。右は高度計で、中央下は方位計です。操縦桿、ENTボタン以外は触りません。

試験課題

課題は2つあります。

バンク0度(水平)でピッチを変える直線飛行

ピッチ5度、右バンク20度を維持する旋回

本当にざっくり言うとピッチは機首を上げ下げしたときの角度、バンクは左右に旋回するとき水平線となす角度のことです(厳密には異なる)。

直線飛行(2分間)

ENTを押し、画面右下のストップウォッチをスタートさせる(タイマー表示00:00)

10度ピッチ、30秒(タイマー表示00:30)

チェックとコール(声出し)し、0度ピッチ、30秒(タイマー表示01:00)

チェックとコールし、-5度ピッチ、30秒(-10度ではない)(タイマー表示01:30)

チェックとコールし、0度ピッチ、30秒(タイマー表示02:00)

終了とコールし、指示があるまで水平飛行(チェックではなく終了とコール、指示があるまで試験を終えない)

旋回

ENTを押し、ストップウォッチをスタートさせる

ピッチを5度、バンクを20度にする(初期位置は北向き)

ピッチ5度、バンク20度を維持してHeading90度(東向き)になったらEastとコール、180度(南向き)になったらSouthとコール、270度(西向き)になったら終了とコール。

ピッチ0度バンク0度に戻し、指示があるまで水平飛行を続ける

課題はそれぞれ2回やります。1回目できなくても、2回目で挽回できます。何を採点しているかは不明だが、2回同じ内容をするということは1回目と2回目の差(成長具合)を見ている可能性はあります。

使用する操縦桿はサイドヨーク式で、左手で操作します。そしてデフォルトで右に少し傾いていることに注意です。右手は最初最後のタイマーのみ使用し、足は使用しません。

直線飛行2.のイメージです。方位は課題の最初に360°(北)設定されます。ざっくり説明ですが、操縦桿は引くと飛行機は上昇し、押し込むと下降します。右にひねると右旋回し左にひねると左旋回します。まっすぐ飛ぶだけでしょと思うかもしれませんが、プロペラの性質上左に傾く性質があったり、直線飛行は進行方向が少しずつずれていくものです。旋回でも高度が上下したりします。

ポイントは

1. 方位(課題1)、高度(課題2)は常に確認し維持する

2. 車のアクセルと同様に操作はゆっくり、少しだけ動かす。操縦桿は想像以上に重い

3. 旋回は急に止まらないので、決められた方位になる前に徐々に緩める。オーバーするのは良くないらしいが、もししたら修正しましょう

操縦適性検査の対策

計器の見方、バンク、ピッチなどの理解は事前にしておくといいです。

何を見れば良いか、バンクって何、操縦桿を引いたら計器ではどのように表示されるか。最低限の知識を付けると課題の説明がすんなり入ると思います。

調べたりスマホアプリ(X-plane,Infinite Flightとか)で軽くやればいいと思います。

ネットで調べると、シーラスSR22のシミュレーターが体験できる施設が複数あります。お金や時間に余裕があれば活用しましょう。私は行ってません。

R5の適性検査不合格者数は今までより多い気がします。理由は不明ですがR5で新しい基準が設けられたのかなと考えています(予想もつかないですが)

面接カードの存在

面接はゼロの状態から始まるわけではなく、2次A合格通知書に同封される面接カードに基づいて行われます。本番面接官の手元にあります。

実際の面接カードはこれです。R4のものですが、R5と全く同じです。

当日面接カードを持っていくわけではなく、事前に郵送します。割とすぐに送るように指示されるので、2次B終わった頃から内容を考えておくと良いです。全て手書きです。コピーして練習したあと清書すると良いです。また罫線がないので、鉛筆で薄く罫線を引いて清書後に消して提出しましょう。私はwordで内容を完成させてから清書しました。

文字数は自由ですが、400字以上が目安ですかね。書くのは結構大変です。友達に見てもらったり添削してくれるサービスを利用してもいいです。

アドバイス

面接カードはもちろん書きたいことをかけばよいですが、あくまで航空大学校の入学試験であることを意識すると良いです。航大HPに載っている航大が求める人物像は考慮しましょう。

なぜエアラインパイロットになりたいのか、なぜ航大なのか、航大で何をどのように学ぶのか。難しいと思いますが、この面接カードを通じて考え方や気持ちの整理もできる良い機会になると思います。

書き方が分からない人は就活のES例を参考にしましょう。

面接カードは作成後必ず写真やコピーを残しましょう。面接カードの内容に基づいて面接は行われるので、発言と面接カードが矛盾しないように気を付けましょう。

R5の面接

25分間みっちりやります。面接官3人と受験生1人の個人面接です。

25分は長く感じますが、あっという間に終わります。

開始時間になったら、面接室に行きます。朝一に教わった入室方法に基づいて入室します。

3人いますが、1人ずつ順番に質問してきます。試験官はストップウォッチを持っていたので、1人あたり質問できる持ち時間は決まっていると思われます。

どんな面接かといわれるとなんとも言えません。面接ゆるいよ、いや圧迫だよ、人によって感想は様々です。厳しくはないけどゆるくはない印象です。一方通行の質問ではなく会話に近いと感じました。

面接に関しては様々なうわさがあります。どれもうわさなので真に受けないでください。

1次2次の成績が面接官の手元に置いてある

200番台S判定の人、マックス(24歳)には圧迫気味にいく(特に今はタ待期期間があるのでマックスは取りにくいかも)

1人圧迫担当の人がいる

質問は基本的に面接カードをもとに行われます。しかしこの傾向はR5から大きく変わったと思います。(同じ控室にいた受験生と話すと同様の感想でした。R5だけで試験的かもしれないが。)

R4までの面接

アイスブレイク、自己紹介、趣味欄1つピックアップ(しないときもある)、エアラインパイロットになりたい理由深堀、達成感深堀、自己アピール深堀

このように面接カードに従い深堀していくという流れだったと理解してます。(過去問を見る限り)

R5は

アイスブレイク、自己紹介、面接カードで気になった一部を深堀(なんとなく書いたであろう趣味の深堀、エアラインパイロットになりたい理由の深堀)、思考力系(自分で状況を設定し説明)

面接カードはほんの一部しか(私は2行しか見られていません)使われませんでした。周りの受験生も同様でした。

また面接官は同日で何度も交代したりしてます(質問内容を一人一人変えようとしているのか、過去問流出を懸念しているのか、面接官の負担を軽減しようとしているのか)

以下はR5の面接の質問例です。

1人目(真ん中)から質問される

宮崎ははじめて?宮崎出身?(アイスブレイク)

就活はしてるの?

航大受かったら大学はどうする予定?

受験は初めて?

大学の勉強について

難しい課題に出会ったら(詰まったら)どうするの、どうしてたの?

ここでストップウォッチを見て、2人目(圧迫気味)にチェンジ

面接カードに書いてある○○空港に就航している会社と機種

3人目にチェンジ

寮でなにかしらのルールを破った人がいたとします。そのルール、その人がルールを破った理由、破らないようにするためにどうすればよいか。自分で設定して2分くらいで話して

終了

R6の3次

知り合いのR6受験生からの情報によると、面接はR5と同様、シミュレーターの課目も同じでした。面接官によって面接の印象は様々で、優しい面接官も圧迫してきた面接官もいたそうです。飛行機や航空関係の質問をされた人もいたそうです。圧迫や深堀り、知らない知識を聞かれた際に、上手く対処する必要がR5同様にあるみたいです。

面接対策

面接苦手と思っている人は事前準備をすることが対策だと思います。R5は定番の質問、面接カードの深堀に答えるだけでなく、思考力を問うような質問、一人一人違う質問を受験生にしていた印象でした。

とはいえ過去に質問されたことも対策しておきましょう。

航大の歴史、メリットデメリット(自社養成との比較)、各課程の詳細、取得可能な資格の種類、パイロットという職業について、大学の勉強、課外活動などパッと言えるようにしましょう

最後に

航大受験は非常に期間が長く、合格するかどうかわからない不安を抱きながら過ごす人が多いと思います。パイロットになりたい理由は人それぞれだと思いますが、この辛い期間を乗り越えた先に航大合格、そしてパイロットの道が待っています。

皆さんが航大に合格することを心から応援しています。

私も航大を笑顔で卒業できるように精進します。

いいなと思ったら応援しよう!