【無料公開】パーマカルチャースターターキット vol.1 「生ゴミコンポスト」 〜自然の循環を体感する〜

*実験的な料金体系の末、完全無料にしました!

購入してくれた皆さん、サポートいただいた皆さん、ありがとうございました!

(もちろんサポートは今後の活動の糧となります。心が動いたらぜひ^^)

はじめに 〜循環と人類〜

こんにちは。こうへいです。

「循環する暮らしのデザイン」をテーマに活動しています。

僕は自然の中にいるのが好きで、自然の洗練されたデザインに気づく度に感動するんですが、その中の一つに「循環」という要素があります。

例えば、雨が降り、その水が動植物を育てる。地面に染み込んで水脈を作る。滲み出た水が沢となり、それが集まって川になる。川の水は海へと流れ、海の水は太陽の熱で蒸発し、また雲となり雨を降らせる。

例えば、植物が育つ。それを虫や草食動物が食べる。それを雑食・肉食動物が食べる。動物がフンをする。やがて死骸となる。枯れた草やフン、死骸を微生物が分解する。分解された栄養素が土を育てる。また、植物が育つ。

この「循環」は、地球上のいたるところで起きています。

そして、ただ1周するだけでなく、その1周の中で周りのたくさんのものを育てます。

動植物が育ったり、土が豊かになったり。

地球はこれまで46億年の間、この循環を繰り返しながら、少しづつ、少しずつ進化して、今に至るんです。

この地球の中を巡る大きな循環に沿った形で生きていくことが、なんだかとても大事な気がするんですよね。

人間の体も、分解できない食べ物や飲み物を食べていたら病気になってしまうように。

地球も同じだと思うんです。

でもこの100年やそこらで、僕ら人間はだんだんと「循環しないけど便利なもの」を使うようになってきました。

この「循環しないけど便利なもの」のおかげで、人類は驚くべき発展を遂げました。

しかし、地球の健康を考えずに「循環しないけど便利なもの」を使ってきた影響が、少しずつ、様々な形で見えるようになってきました。

気候変動、放射能、アマゾンやオーストラリアの火災、原油採掘コストの増加...

地球に住んでいる限り無関係とは言えないこれらの問題の鍵を握っているのが「循環」だと僕は思うんです。

でも、だからと言って何百年も前の暮らしに戻るのは難しい。

そこで、過去に戻るのではなく、人類が今まで培ってきた化学・生物学・人間工学・社会学・熱力学...etc. といった様々な科学的視点や技術を「循環する暮らしのデザイン」という一点に持ち寄って新たに進んでいくという「パーマカルチャー」という学問に未来への大きな希望を抱いています。

本書は、ただのDIYのHow to記事ではありません。

「生ゴミコンポスト」を作りながら、その体験を通してパーマカルチャーについても学んでいく。

そんな循環の解説書です。

もちろん、実際に作る上でのコツやポイントなどはDIYが初めての人でもわかるように丁寧に解説していますので、ご安心いただけたらと思います。

生ゴミコンポストとは

今、皆さんの身の回りに、循環しているものは何がありますか?

ここでポイントなのが、「循環できるかどうか」と「それが実際に循環しているか」は別だということ。

暮らしの中だけでも「循環できるけど循環してないもの」がたくさんります。

その代表の一つが生ゴミだと思うんです。

ちょっと読む手を止めて、考えてみてほしいのですが

みなさん、家庭から出た生ゴミはどこに行っているか、知っていますか?

基本的に、家庭からビニール袋に詰められた生ゴミは可燃ゴミの日にゴミ捨て場に出され、ガソリンを使ってゴミ収集車がゴミ処理場に運びます。

そして化石燃料を使って燃やして処理されています。

でも、ゴミ処理場や車がない時代にはどう処理していたのでしょうか?

自然の中では、「生ゴミ」なんてものはありません。

人間が、野菜などの中のいらない部分を「生ゴミ」と呼んでいるだけで、自然の中では動物、虫、微生物の美味しいご飯です。

食べられ、分解された後に栄養豊富な土となり、その地の植物を育てる栄養になります。

でも今の暮らしの中でやると分解に時間がかかったり、そもそも土がなかったり、虫やニオイが発生して不快なので土に還す事なく燃やしてしまっているのだと思います。

生ゴミコンポストは、そんな自然の中で起きている微生物による生ゴミの分解を、効率よく進めることができる装置なのです。

そして、現在の暮らしでも快適に使えるような様々な工夫がされています。

コンポストの種類

コンポストには、様々な形や種類があります。

どんな機能や効果を優先するかによって、採用する形は変わってきます。

コンポストトイレ

排泄物を処理するためのトイレ型のコンポスト。ニオイを煙突効果で外に出したり、分解を早めるためにかき混ぜられるようにしたり、いろんな人が様々な試行錯誤をしています。

段ボールコンポスト

簡単に始められる、段ボールで作るコンポスト。手軽に始められるが、分解効率・分解容量は低いです。

3~6ヶ月に一度、新たに作り直す必要があります。

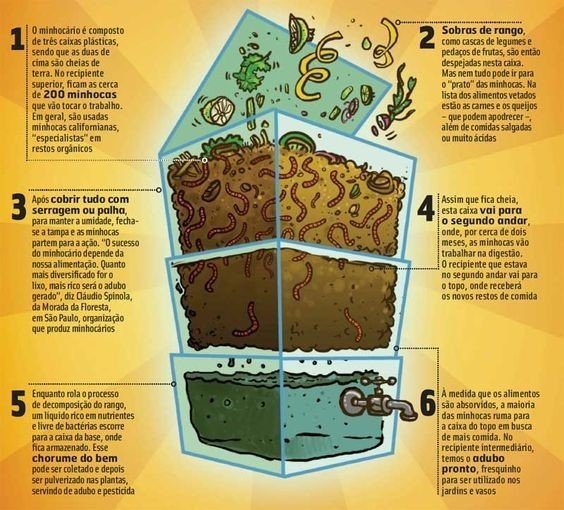

ミミズコンポスト

ミミズを活用し、肥沃な堆肥と液肥が得られるコンポスト。

堆肥や液肥がたくさん欲しい人にはおすすめ。

ミミズと共生しているため、柑橘類の皮は入れないなどミミズのケアがポイントです。

設置式コンポスト

生ごみを入れ、土を入れていくタイプのコンポスト。

かき混ぜられない(難しい)ので分解効率は低め。

どんどん土を足していくので、たくさん堆肥ができます。

土を入れるのが少し大変そうです。

回転式コンポスト

生ごみを入れて、回転させるコンポスト。

回転することで空気が含まれるので分解効率は良いです。

穴から雨水が入ってしまうので屋外に置くと効率が悪くなってしまいます。

回転部分が壊れやすいので丁寧に扱う必要があります。

少し高価(20000円前後)

電気式生ごみ処理機

電気を使い、温風や攪拌などで堆肥化する。

室内でも気軽に使えます。

音が大きく、熱を作るため電気を結構使います。

高価(20000円~100000円)

定額コンポストサービス

こんなサービスもあるようです。

都会でも使いやすそうなデザイン。

2月ごとだとすると年間約16000円の費用がかかります。

https://lfc-compost.jp/

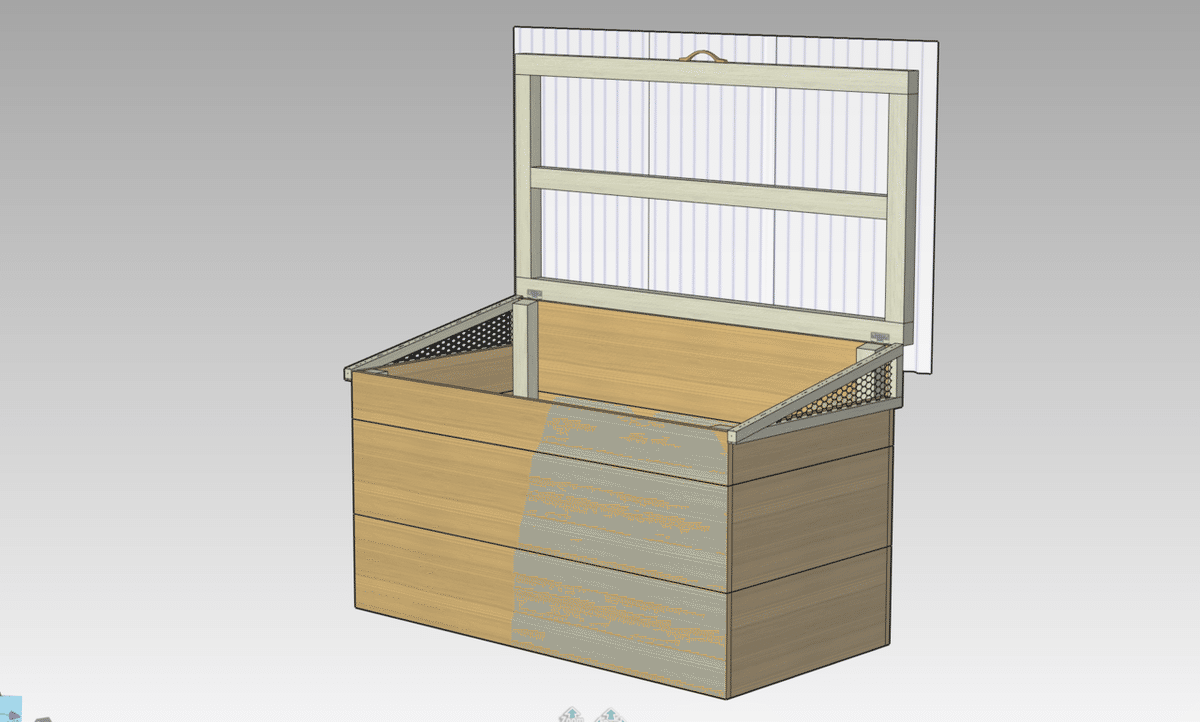

キエーロ型コンポスト

今回作るタイプになります。

分解効率がとてもよく、生ごみが消えることからついた名前です。

土を足す必要がないので堆肥の量は増えません。堆肥を使いたいときは取り出した分だけ土を入れるという形になります。

以上のように様々な形がありますが、今回作るのはキエーロ型を参考にしたものです。

家庭の中で使うことを考えたときに、分解効率、容量、使う際の手間の少なさ、メンテナンスの簡単さが大切だと思います。

「家庭での使いやすさ」を考えた時に、総合的に使いやすいのがこのキエーロ型だと思っています。

詳しくは後述しますが、分解を進める上で重要な要素である「保温性」と「通気性」を兼ね備えており、効率よく分解を進めることができる生ゴミコンポストです。

生ごみコンポストのメリット

一般に、家庭から出る可燃ゴミの3~4割が生ゴミだと言われています。

これが無くなるので

<コスト削減>

・ゴミ袋を変える回数が減る

・有料ゴミ袋の使用量(およびゴミ出しにかかる費用)が減る

ということが期待できます。

ちなみに、生ごみの量は家族一人当たり年間79kgと言われており、4人家族だとすると年間316kgのゴミの削減に。

地域指定ゴミ袋が1袋80円だとすると、毎年2960円の節約となります。

<快適な暮らし>

ゴミ箱の中から生ゴミがなくなるので、

・ゴミ箱を開けるたびにするイヤーな腐敗臭の軽減

・夏場にゴミ箱の周りに湧く虫の軽減

も期待できます。

さらにさらに、栄養豊富な堆肥が作れるので家庭菜園をしている方はそのまま菜園に自家製堆肥として使うことができますし、家庭菜園をしていない人も、「堆肥あるし、菜園でも初めてみるか」といつの日か家庭菜園を始めるきっかけになり得ます。

生ごみの中に混ざっていたタネが発芽し、苗を得られることもあります。

僕は最近コンポストからカボチャの苗をgetしました。

「野菜を育てる」ということは、人生にとっての気づきや癒しをもたらしてくれると感じています。

そして最後に、これが一番伝えたいことでもあるのですが「暮らしの中で循環を体感できる」ということ。

何かを学んだり理解する上で、「体感する」ということがとても大事だと思うんですが、この生ゴミコンポストはとてもシンプルに循環を体感できるものだと思います。

特にお子さんのいる家庭には強く、強くおすすめしたいです。

子供にとっての世界は大部分が「暮らし」になると思います。

「どんな暮らしをしているか」がその子にとっての「当たり前」を育んでいくと思うんです。

つまり、家の中でコンポストがあることは「食べ物は土に還って、次のいのちを育む栄養になる」ということを体感的に、当たり前のこととして育んでいくことができるんです。

この「循環観」が育まれているかどうかは、どんな風に成長していくかに大きな影響があるのではないかと思っています。

Do It Yourself !!

DIY。訳すと「自分でやってみよう!」ということです。

自分で作ると、仕組みがわかります。

理解が深まり、体感を伴った、血肉となる学びとなります。

自分で作ると、愛着がわきます。

ちょっと失敗しちゃったところですら、思い出になります。

「ちょっと斜めになってるのが可愛いな」なんて思えちゃいます。

自分で作ると、自信がつきます。

「やってみたら意外とできるんだ」という体験は、「欲しいものは買うしかない」というところに「作れるかもしれない」という選択肢を生み出してくれます。

そして、自分の手で世界に何かを創ることはシンプルに楽しいです。

クリエイティビティを満たしてくれます。

お子さんやパートナーと一緒に創ることもおすすめです。

共に何かをつくることは、関係性を育んでくれます。

ぜひ、普段ものづくりをしない、苦手意識があるといった方にこそ、やってみてほしいなと思います。

DIYが初めての方でもわかるように、丁寧に解説しているのでご安心ください。

ホームセンターで渡すだけでその通りに木を切ってくれる「木取り図」も付属していますので、ぜひご活用ください。

作るために必要な道具と材料

道具

必要な道具の紹介です。インパクトドライバー以外は100均でも手に入ります。インパクトドライバーもレンタルできたりするので、鉛筆やハサミが家になかったとしても最安1600円ですべて揃います。

・インパクトドライバー(5000円~)

ホームセンターで二泊三日で300円ほどでレンタルできたりもします。

これ一本でできることがかなり広がるので、もし無い方はこれを機に買ってみるのもおすすめです。

安心と信頼のマキタ

これさえあればだいたいなんでもできるBlack&Decker

・穴あけビット(100円~)

100均にもあります。直径は3mmくらいがいいです

・鉛筆(100円~)

木材に印を入れるのに使います

・メジャー(100円~)

木材を切るとき、ビスを打つ位置を確認するときなどで使います。

・ノコギリ(100円~)

100均でも売っていますが、ノコギリは切れ味が大事なのでホームセンターなどで買うのがおすすめです。

僕はこれを使っています。

・クランプ(100円~)

ビスを打つ際に木材を固定するのに使います。4つほどあると便利です

・ハケ(100円~)

複数人で作業する場合人数分あるとみんなで塗れて楽しいです

・洗面器(100円~)

塗料を入れます。紙コップとかでも可

・紙ヤスリ(100円~)

#240ぐらいの粗さがちょうどいいです

・ハサミ(100円~)

波板を切ります。

・トンカチ(100円~)

波板を傘釘で留めるときに使います

材料

続いて必要な材料の紹介です。

近くのホームセンターで揃えると、材料費は約5300円(塗料・黒土抜き)でした。

毎年約3000円の節約になるとすると、2年使えば元が取れる計算になります。

・杉板 12mm×180mm×1820mm ×4枚(5枚で1200円)

・垂木 30mm×40mm×1820mm ×3本(230円)

・ポリカ波板 4尺(655mm×1220mm)以上(800円)

太陽光を取り入れる必要があるので、透明のものを購入してください。

・波板用傘釘(160円)

波板をつけるための釘です

・ビス(32mm,65mm)(各260円)

必要な本数は32mm : 約80本 65mm : 約20本

です。今後もDIYをする可能性があるなら大容量のものを買っておくと良いかもしれません。

・蝶番(350円)

他の部品もどちらかと言うとステンレスなど錆に強い方が好ましいですが、ここは錆びると動きが鈍くなるのでステンレスをお勧めします。

・塗料

動画では柿渋を使ったので柿渋としていますが、ご自身の判断と好みでお好きなものをお選びください。塗料については後ほど詳しく紹介します。

・断熱材(スタイロフォーム20mm)(530円)

太陽の熱を保温するための断熱効果と、土が木材と直接触れて劣化することを防ぎます。

・黒土(必要なら購入)

身の回りで黒っぽい土が手に入るなら、それを運べばOKです。

黒っぽい土は生物由来の土であることが多く、微生物に富んでいます。

追加オプション

なくても機能するけれど、環境によってはあるとより良い追加オプションのための材料と道具です。

動物よけの金網

ネズミなどが出没する地域ではあると安心です。

・金網

910mm×800mmほどあれば大丈夫です

・金網枠

18mm×18mm×1820mmの角材を2本

・金属用ハサミ

金網を切られればOKです。100均のものでも大丈夫かと思います。

・ホッチキス

金網を枠や本体に固定するのに使います。

ハンドル

あると開けやすさがUPします

ホームセンターで気に入ったものを買っても良いし、流木を拾ってきてつけてもOKです

蓋が開かないようにする金具

台風の被害が大きい地域では、蓋が開かない様に工夫できると安心です。

動画ではカラビナとチェーンを組み合わせて作っています。

価格と背景

価格について。

自分の作るものに価格をつけるとき、いつもとても悩みます。

正直、今もまだよくわかりません。

価格をつけることで届かなくなる人が増えるかもしれない。

でも一方で、価格をつけることで熱量を持って読んでくれる人が増えるかもしれない。

この中に書いてあるものは、僕が数十万というお金や多大な時間を割いて学んできたものもあれば、ギフトとして受け取らせてもらったものまで、たくさんの僕の経験が混ざっています。

それはとても価値のあるものだと思っているけれど、価値のあるものだからこそ多くの人に届いてほしい思いがある。

もしこれを読まない選択をする人がいて、それがついた価格によるものだったとしたら、そんな壁は無くしてしまいたい。

一方で、かなりの時間や熱量をかけてこの記事を書いていて、これからもパーマカルチャーの学びを分かち合うための読み物づくりを続けていきたいという思いもあります。

この相対する二つの想いのせめぎ合いの末、以下のような形をとることにしました。

選べる3つの価格

悩んだ末、この記事の全文は無料で公開することにしました。

この文章が、一人でも多くの必要としている人に読んでもらえることが一番大事だと思っているからです。

いままでたくさんの人が僕に知恵を分かち合ってくれたように、僕もこの種を分かち合いたいと思います。

全文のPDFデータは無料部分の最後に添付してあります。

読んでみてどうだったかを聞けることでエネルギーがめぐる感じもするので、直接メッセージとか、記事リンクのシェア、#パーマカルチャースターターキット のハッシュタグに感想を添えてもらえたら、反応が受け取れてとっても嬉しいです^^

そして、基本価格ではそこにおまけがいろいろついてきます。

まずは設計図・木取り図のダウンロード。

本文の中でも画像として貼っているので、拡大したり、画像として保存して印刷したりはできますが、ダウンロードすることで鮮明な画像を簡単にA4用紙に印刷できます。

次に解説動画。

実際にコンポストをつくるプロセスを動画にしました。百聞は一見にしかずというように、動画は情報量が多いので、作り方を理解するのに役立つかと思います。

さらに底板付きのベランダなどにも置けるタイプの設計図もまだ載せれていなかったり、写真を見やすくしたりちょこちょこ追加・編集したいところがあったりするので、未完成のβ版ということにしました!

というわけで完成するまでのβ版特別価格ということで、ワンコインの500円にしてあります。(完成したら元の金額に戻します。)

今購入しても、今後の更新内容は全て無料で見られるのでご安心ください。

お支払いは、この記事を購入していただくことで完了します。

そして最後に応援価格というのを用意させていただきました。

これは、僕のこの活動にお金という形で応援してくれる方向けの価格です。

いただいたお金はこの活動のために使われます。(冊子にすることとかも考えていて、例えばそういった費用として活用します)

目安として2000円としていますが、これより少なくても、もちろん多くても構いません。

追加のお金は記事の下にある「サポート」からお支払いいただけます。

そのお礼として、いただいた金額には関係なく、約1時間のオンライン相談をさせていただこうと思っています。

パーマカルチャーの相談でも、NVCについてでも、ただ話を聞いてほしいでも、なんでも大丈夫です。ありのままの僕として、貢献できることができる時間になればと思います。

注意してほしいこと

*このコンポストの設計図は、地面に直置きする土中式のものになります。

ベランダなどに置ける底板付きのものも近日この記事内に更新予定ですので、しばらくお待ちください。

*道具は、必要なものはインパクトドライバー以外、100均の商品でも代用可能です。材料はホームセンターで揃うようにしております。原材料費は約5000円となります。

*一度購入すると、その後更新された内容も閲覧できます。更新はコミュニティでお知らせします。

(元)有料部分 目次

- 仕組みと原理

- 設計図

- 木取り図

- 解説動画(未実装)

- 手ぶらで学べる!音声データ(未実装)

- ゼロからの作成手順

- アレンジ

- 塗料について

- パーマカルチャーと生ごみコンポスト

- パーマカルチャーとは

- 繋がりある配置

- 循環

- 自然の持つ力の利用

- 生ゴミコンポストを設置する

- 生ゴミコンポストの使い方

- うまく分解を進めるために

- 分解を体感するための実験

- 堆肥を使う

- 限定コミュニティへの招待

- あとがき

仕組みと原理

製作に入る前に、コンポストの仕組みと原理についてお伝えしたいと思います。

これを理解した上で作ることで、「なぜこの形なのか」「なんのためにこれが必要なのか」ということを意識しながらつくることで、より学びを深めることを意図しています。

生ゴミという有機物が、微生物の働きによって窒素や炭素に分解される

というのが生ゴミの分解の基本的な原理になります。

この分解をスムーズに行うために、微生物を全力でサポートする装置が生ゴミコンポストになります。

微生物には好気性菌(空気が好きな菌)と嫌気性菌(空気が嫌いな菌)がおり、好気性菌の働きによる分解を好気性分解、嫌気性菌の働きによる分解を嫌気性分解と言います。

好気性分解は分解速度が速く、温度が高温になるといった特性があり、嫌気性分解は分解期間が長く、温度がそんなに上がらない、分解時にメタンガス、消化液が生じるといった特性があります。

一般的にコンポストでは分解速度が速い好気性分解をさせるためのものが多いですが、嫌気性分解をさせてメタンガスを取り出し、暮らしの燃料として使用するといったことをされている方もいます。

今回作る生ゴミコンポストでは、好気性分解を促していきます。

好気性分解をうまく進めるために重要な要素が熱と空気と水です。

20~40℃くらいの温度で微生物は活発になるので、特に冬場はコンポスト内を保温する必要があります。

さらに好気性菌なので空気を含ませてあげることで活性化します。

そして、水に関しては多すぎるとアンモニア臭がして臭くなり、少なすぎると微生物が活性化せずに分解されません。

カラッカラではないけれど、握っても水が滲み出てこないぐらいの水分量が目安です。

まとめると

・20~40℃の温度

・菌が空気に触れられる

・適度な水分

という環境を用意してあげるといいということです。

今回作るタイプの生ゴミコンポストは、これらの微生物にとって心地よい環境を作るためのデザインになっています。

透明な屋根によって効率よく太陽の熱を取り入れられるようになっており、その熱を保温するために断熱材が使われています。

また、空気の流れができるように通気口があり、使う際にかき混ぜることで空気を取り入れられるようになっています。

そして最後に、とても大事なことがあります。

それは生ゴミコンポストは、単なる「生ゴミを処分するための道具」ではないということ。

微生物と活かしあいながら共に生きるための技術として捉えると、より豊かな暮らしを楽しむことができると思っています。

設計図

できる方は、置き場に合わせて柔軟に大きさを変更してもOKです。

大きさの変更の際のポイント

土の表面積が広い方が生ゴミを埋める穴の数、空気に触れる土の量、太陽の日が直接当たる量が増えるので、できる限り土の表面積が大きくなる方が分解のためには良いです。

底板付きタイプの場合、土の量が微生物の量と比例するので、分解できる容量も土の量によって変化します。

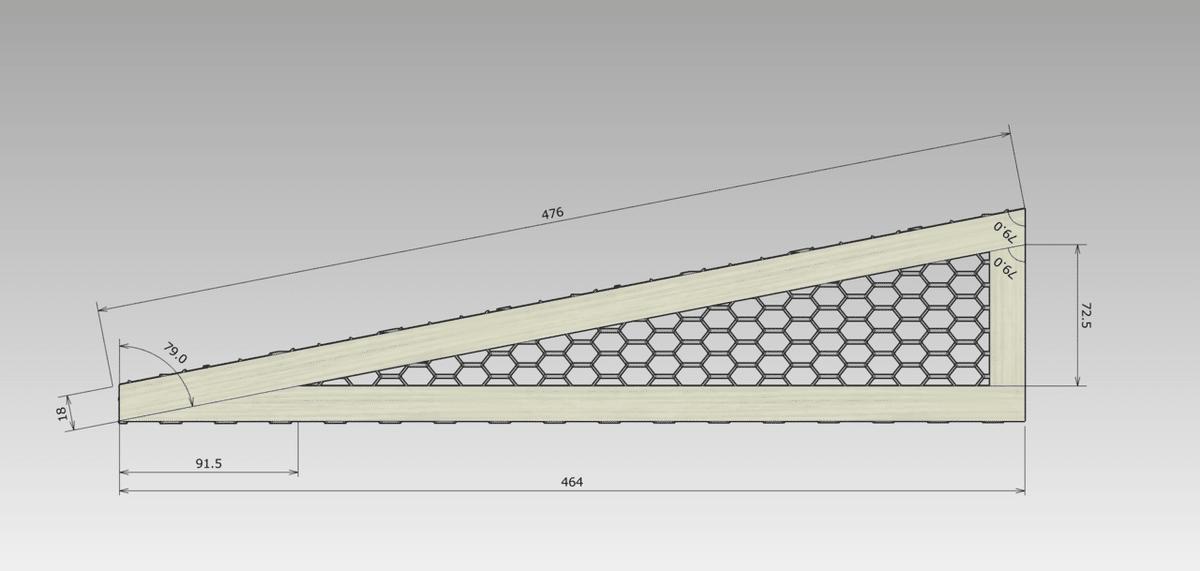

木取り図

*こちらは追加オプションの金網用

こちらの図をホームセンターの木材カットサービスの際に見せると、この通りにカットしてもらえます。ぜひご活用ください。

独立型コンポストの設計図&木取図

土の上でなくても、コンクリートの上やベランダに置くことができる独立型コンポストの設計図と木取図です。

解説動画

手ぶらで学べる!音声データ

更新までしばらくお待ちください

ゼロからの作成手順

0. この記事を読む 資料の印刷

印刷できるように資料がダウンロードできるようになっています。

1. 木材を購入する

ホームセンターなどで木材を購入します。

購入する際に気をつけて見てほしいポイント

・木材が大きく反っていないか

・ひびが入ってないか

*写真があるといいね*

製材されているとはいえ木なので、反りやひびが生まれることもあります。反りやひびは、耐久性が落ちたり使いづらくなるため、少ないものがおすすめです。

2. 切る

木取り図を参考に長さ通りに切っていきます。

ノコギリの使い方

① 墨付け

鉛筆で線を引きます。この時、鉛筆の線の太さも考慮して、鉛筆の線のどちら側に合わせて切ればいいのかも意識するとより正確に切ることができます。

② ノコギリの面を確認する

ノコギリの厚さ分の木材は木くずとなってしまします。ノコギリも、刃のどちら側の面を線に合わせればいいのかを確認します。

③ 切り始める

ノコギリを木材に合わせたら、切り始めの位置を指で支えながら型をつけます。力を抜いて行うのがポイントです。

④ まっすぐ引きながら切っていく

まっすぐに引くのが上手に切るコツです。あまり力を入れず、引くときに少し握る程度。刃をあまり立てずにまっすぐと引くことを意識しながら切ってみてください。

*木材をクランプなどでしっかり抑えると切るのが楽になります

*木材を縦に切る際は、縦引き用の刃(粗い方の刃)を使ってください。

540mmの角材は斜めにカットする必要があります。後からでも切ることはできますが、もし角度を測れるものがあればこの段階で切るのをお勧めします。

3. やする

切った木材を紙やすりでやすっていきます。スポンジや木っ端に紙やすりを巻きつけるとやすりやすくなります。

角をやするだけでもかなり印象が変わるのでお勧めです。

板材は、見えるようになる側だけでもやすると綺麗になります。

もしサンダーをお持ちでしたら、使うと時間を短縮できるのでお勧めです。

BLACK&DECKERのマルチツールセットにはサンダーとして使えるアタッチメントもついているので、インパクトを選ぶ際の参考にしてもらえたらと思います。

木表・木裏を考える

板材を使うとき、どちらの面を外側にするかを決めるのに役立つのが「木表・木裏」という視点です。

*写真*

木材は、木を綺麗な形に製材してできているのですが、製材される前に芯に近い側だった方を木裏、外側だった方を木表と言います。

木は外側の方が水分を多く含んでいるため、時間が経って乾燥するに従い芯側よりも外側のほうが大きく縮みます。つまり木表よりも木裏のほうが大きく縮もうとするので、画像のように変形するのです。

*画像*

木表のほうが木目が綺麗とされるので家具などでは木表を見える側に使いますが、耐久性は木裏のほうが高いので、屋外では木裏を見える側に使われることが多いです。

今回は屋外で使うものなので、木裏(木の外側)を見える側に使うことをお勧めします。

4. 色を塗る

やすれたら木くずを綺麗に掃いてあげて、色を塗っていきます。

塗料については後述します。

塗料が準備できたら木材を塗っていきます。

汚れてもいい格好や場所で作業してくださいね。

塗料には防水、防虫といった効果もありますので、見えない場所にも満遍なく塗りましょう。

特に断面は念入りに塗るようにするのがポイントです。

植物が水を吸い上げるように、断面は水を吸いやすい構造になっているのです。

断面が濡れていないと雨の水や夜露などを吸収し、木が傷む原因となってしまいます。

5. 二度塗り

乾いた後、二度塗りをするとより発色が鮮やかになったり、耐久性が上がるのでおすすめです。

柿渋の場合は3度塗りぐらいしてもいいかもしれません。

組み立て後でもある程度塗ることができますが、柿渋は鉄と反応すると黒ずんでしまうため、鉄素材のビスを打った後は塗るのが難しくなるのでご注意ください。ステンレスや塗膜加工されたビスを使う場合は大丈夫です。

6. 組み立て(側面)

まず、側面から組み立て始めます。

穴あけビットで穴を開けてからビス留めしないと割れてしまうので注意してください。

完成した時に見えやすいのは上側なので、上の板材から貼っていくと仕上がりが綺麗に見えます。

木材は、夏場は湿気を吸って膨張し、冬場は乾燥して収縮します。

板材を貼る際は、この木材の伸び縮みを考慮して数ミリ間を開けるようにします。動画では紙やすりを挟んで間を開けました。

7. 組み立て(前面)

両側面ができたら前面の板を貼ります。

コの字型になります。

8. 斜め切り

540mmの柱の上部を斜めに切ります。(まだ斜めに切ってない場合)

木材を当てながら線を引き、その線に沿って切っていきます。

角度が浅いとフタが閉まらなくなってしまうので、気持ち深めに切ってみるのがおすすめです。(計算上は79°だが、77°くらいで切るのがおすすめ)

動画ではそのまま切ってしまっていますが、一旦外してからのほうが切りやすいです。

9. 組み立て(背面)

背面の板も同様にビスで留めていきます。

10. 組み立て(フタ部分)

フタ部分も組み立てていきます。

真ん中の柱は、柱の中央同士に印をつけるとうまく組み立てられます(動画参照)

透明の波板は、前後5cmずつ出す設計です。

波板の両端は「山」で終わるように組み立ててください。

11. フタの取り付け

フタを本体に蝶番を使って取り付けます。

ビスが柱に刺さるように打ちます。

蝶番が斜めになるとうまく開閉できないので、ずれても後で修正できるように、ビスは対角線の2本ずつ留めます。

蝶番を二つとも留めてうまく開閉できるようであれば残りのビスも打ち込みます。

12. 断熱材をはめ込む

スタイロフォームをノコギリでサイズ通りに切り、はめ込みます。

設置する際にスタイロフォームが見えなくなるまで土を入れるので、留め具は必要ありません。

完成!

以下、追加オプションについても説明します。

α. ハンドルをつける

開閉がしやすいように、取っ手を取り付けます。

余った木っ端をつかってもいいし、ホームセンターでおしゃれな取っ手を買って取り付けてもいいですね。

手の引っ掛かりとなればなんでもいいので、好みのスタイルでどうぞ。動画ではマキの木を切って取り付けました。

β. 底に金網を取り付ける

動物対策の金網を本体の底に取り付けます。

底が見えるように本体を置いて、底よりも少し大きめに金網を切ります。

金網を本体内側に折り込んで、ホッチキス(もしくはタッカー)で取り付けます。

γ. 通気口に金網を取り付ける

通気口に取り付ける動物防止用の金網を作ります。

斜めに切る箇所が4箇所あるので、少し上級者向けかもしれません。

三角の枠をビス留めしたら、金網をホッチキスで木枠に留めます。

アレンジ

開き方

蝶番をどちら側につけるかでフタの開き方を変えることができます。

(動画では設計図と逆開きのものをつくっています)

配置場所によって使い勝手のいい開き方があると思うので、置く場所をイメージしてから作ることをおすすめします。

塗料について

今回、塗料は柿渋を使いました。私が知る限り、耐候性がある塗料の中で一番自然なものが柿渋です。柿が手に入る方は自作することもできます。

柿渋の作り方

青い柿を潰し、水と混ぜて1週間ほど寝かせれば完成です。寝かせる時間は長いほど良い柿渋になるとのことです。

柿渋などの自然塗料は自然由来で安心ですが、耐久性はどうしても他の塗料に劣るので、数年に一度塗り直しなどメンテナンスをする必要があります。

出来るだけ耐久性が高いものがいいという方もいらっしゃると思うので、その他の塗料を選ぶ際のおすすめを書いておくことにします。

塗膜系のペンキは一番耐久性が高いですが、時間が経つとペリペリとめくれてしまったり、木目が見えなくなる、などの特徴があります。

個人的には木の木目が好きなので、あまり使いません。

ステイン塗料の中にも油性と水性とがあり、耐久性は油性のほうが高いですが、水では溶けないので薄めるのに専用のペイント薄め液が必要だったりします。

まとめると、耐久性は

油性塗膜系>水性塗膜系>油性ステイン系>水性ステイン系>柿渋

安全性はこの逆となります。

ご自身の価値観や目的にあわせて選んでもらえたらと思います。

パーマカルチャーと生ゴミコンポスト

ではここからは、パーマカルチャーデザインという視点からこの生ゴミコンポストについて見ていきます。

パーマカルチャーデザインとは

permanent(永続的な) + aguriculture(農) + culture(文化) が組み合わさった造語で、恒久的持続可能な環境を作り出すためのデザイン手法です。

「目的に合わせて、その場にあるものが持つ力を最大限活かしあえる持続可能な環境をデザインする手法」とも言いかえられるかなと思っています。

森のような、無駄なく活かしあい循環する生態系のような関係性を暮らしの中で再現していく。

そのために役立つ一つの要素として今回紹介した生ゴミコンポストがあります。

この概念は暮らしだけでなく、社会やコミュニティに対しても応用できるものなんですが、今回は暮らしの中のコンポストにフォーカスを当てて紹介していきます。

つながりある配置

パーマカルチャーデザインをする中で考える要素に、「つながりある配置」という視点があります。

「そこにある一つ一つの要素が最大限に機能を発揮できるように、適切な場所に適切なものを配置する」ということです。

これを考えるときのポイントが「関係する各要素から必要なもの(インプット)と生まれるもの(アウトプット)を理解する」こと。

具体的に言うと、生ゴミコンポストでは

必要とするもの(インプット):生ゴミ(有機物と水分)、空気、熱、

生まれるもの(アウトプット):堆肥、ニオイ(うまく機能していない場合)

そして、生ゴミをアウトプットとして出すのがキッチン、熱をアウトプットとして出すのが太陽。堆肥をインプットとして活用するのが菜園です。

なので、生ゴミコンポストを置く場所を考える際は、キッチン、太陽(日当たり)、菜園との位置関係を考えていきます。

「キッチンに近くて、日当たりと風通しが良くて、菜園にも近い (そして他の活動の邪魔にならない) 場所」をすべて満たせる場所が見つかればいいのですが、例えば菜園とキッチンが離れているとその時点ですべて満たすことは難しくなります。

そんなときは、自分の暮らしのリズムや、大事にしていることに立ち返ると場所を決めるのに役立つかと思います。

例えば、毎朝菜園に行く習慣があるなら、そのときに溜まった生ゴミを一緒に持っていくことにして菜園の近くに置いたり、子どもに循環を体感してもらうことが大事であれば、子どもがアクセスしやすい場所に置くなどです。

是非、自分にあったコンポスト置き場を探してみてください。

ちなみに、これが建物を設計するなどのゼロからの段階だとすべてが変数になるので、キッチンのインプットである保管庫や水、アウトプットの排水や、さらにそれぞれへのアクセスなど考える要素が膨大に増えて大変なんですが、すでにある暮らしの中に導入する際はシンプルですね。

ダイレクトコンポスト

ダイレクトコンポストという方法もあります。

育てたい植物のすぐ隣にコンポストを置くというものです。

写真では直接生ごみを入れていますね。笑

こうすることで、コンポストで分解された栄養を、直接木が使うことができます。

これも配置を工夫した一つの例ですね。

循環

パーマカルチャーデザインにおいて、「循環」というのはとても大事なキーワードです。

循環とは、シンプルに表すと図のように生産→消費→分解→生産...のサイクルです。

僕ら人間の活動を支える自然界ではこの循環がとても美しく行われているのですが、現代の一般的な暮らしや社会では消費したものを分解し、生産に活用するということがあまり行われていません。

生ゴミも、うんちも、亡骸も、プラスチックも電化製品も化石燃料も、分解されずにただ捨てられたり、燃やされたりしています。

もちろん、現代の生活では必要不可欠なものでもありますが、分解できるものは分解しながら、分解できる、循環する代替手段の開発へと向かっていくことが人類が地球で暮らしていくために必要なのかな、と僕は思っています。

生ゴミコンポストは、そんな循環のために役立つシンプルなシステムです。

そして、パーマカルチャー的な視点から見たときにコンポストを使う上で大切なのが「堆肥を活用する」ということ。

もちろん、生ゴミの処理という機能をメインにおいて生ゴミコンポストを使うのもいいのですが、本当の意味で循環させ、コンポストを最大限活用するためには、アウトプットである堆肥を活用し、また新たないのちを育てるための栄養にするということが大切なのです。

日々の暮らしの中からかなり良質な堆肥ができるかと思います。

小さな鉢植えでも、ペットボトルでも構いません。

ぜひ、始めてみてください^^

自然の持つ力の利用

パーマカルチャーでは、合気道のように、自然の持つ力を利用します。

これが農業とは違うところです。

農業では自然の力に逆らって、土を掘り起こしたり、育てたい野菜以外の雑草は抜いたり、虫が来ないように農薬を撒いたり、足りない栄養を肥料でまかなったりします。

このように、農業では自然が変化していく慣性に逆らいながら、単一の作物をより多く栽培できるように環境を維持しようとします。

それに対してパーマカルチャーでは、土も人の手ではほとんど耕さず、植物が根を伸ばす力や動物の力を利用することで動物に土を耕しながら雑草を食べてもらいます。

害虫が嫌う物質や香りを出すネギなどを混植したり、肉食の虫やカエルのような害虫の天敵を集めることで害虫を防ぎます。

マメ科の植物が栄養分を土に固定する特性を利用したりもします。

パーマカルチャーにおける農は「自然農」と呼ばれるものと近く、自然界に既にある力をうまく活かす環境をつくっていきます。

今回の生ゴミコンポストも自然の持つ力を利用するものの一つで、「微生物が有機物を分解する」という自然遷移を、環境を整えることで加速させるシステムです。

生ゴミコンポストを設置する

配置する場所が決まったら、作った生ゴミコンポストを設置していきます。

直置きタイプの場合は、少しだけ地面を掘ってから設置します。

その後、スタイロフォームが見えなくなるくらいまで土を入れて完成です。

*黒土何袋?*

レンガブロックなどを枠の大きさに並べて、その上におくと耐久性が上がります。

*画像*

生ゴミコンポストの使い方

1. キッチンで出る生ごみをフタ付きの容器に集める

*この時、生ごみはできるだけ細かく切っておくと分解が早くなります

2.3日分くらいずつをまとめて入れるようにすると、場所をうまく使えます

2. コンポストの一箇所に20cmくらいの穴を掘って生ごみを入れる

8個くらいの穴を掘るイメージで掘る場所を選んでください。

3. 軽くかき混ぜて生ごみを土となじませる

土の中に微生物がいるので、微生物と生ごみを触れさせることで分解が早まります。

4. 穴を埋める

ニオイや虫が出ないように、見えなくなるまでしっかりと埋めます。

5. 以前埋めた穴に空気が入るように、シャベルでザクザクとかき混ぜる

画像では全く伝わりませんが「刺して、回す」のイメージでやってます。笑

夏場は5日ほど、冬場は2週間ほどでほとんど分解されます。

大きな種や塩分の強い食べ残し、貝殻や太い骨は分解されなかったり、微生物にダメージを与えるので入れないでください。

その他のものは、分解までの時間に差はあれど基本的に大丈夫です。

これって分解できるのかな?というものがあるときは後述する実験をやってみることをお勧めします。

うまく分解を進めるために

細かくする

分解の速度を決める要因の中でポイントなのが生ごみを細かくすること。

包丁やハサミで細かくしたり、フードプロセッサーで混ぜてあげるとうまく分解が進みます。

天ぷら油を入れて分解を促す

調理の中で出た廃油を入れることも効果があります。分解が進みコンポスト内の温度が上がるので、虫が湧いてしまった際に死滅させることにも効果があります。

炭を入れて微生物の住処を作る

籾殻燻炭や竹炭を少し混ぜてあげることで、微生物の住処ができ、スムーズな分解に役立ちます。

水分量の調整

水分が多過ぎると腐敗に傾き、水分が少な過ぎると分解が進みません。

コーヒーかすや玉ねぎの皮などの水分が少ない物を入れるときは少し水を足すなど、入れる生ごみに合わせて水分量を調整するとより分解が進みます。

分解をより体感するための実験

土の中の微生物が、野菜くずを分解することをより体感的に実感できるオススメの実験があるのでご紹介します。

ペットボトルやビンなどの透明の容器の中に土を入れ、その中に野菜クズを入れます。

これをいくつか用意して、蓋をして密閉したもの、毎日かき混ぜたもの、水を多く入れたもの、といったように色々なパターンで試し、その経過を観察します。

この実験をすることで、どんな時に微生物は活発になるのかや、どんなものは分解が早くて、どんなものは分解に時間がかかるのかといったことが理解できます。

「これって分解してくれるのかなぁ?」というものがあったら、この実験をしてみることをオススメします。

夏休みの自由研究にもいいですね。

堆肥を使う

この生ごみコンポストは、土がほとんど増えません。なので堆肥として使う際は、取り出した分だけ黒土を入れて使います。

使用頻度にもよりますが、約二ヶ月ほどで堆肥として活用できます。

あとがき

実は、手をつけ始めてから投稿するまで、約一ヶ月かかりました。これから動画の編集やら音声やらをつくるので、もう一ヶ月くらいかかるかもしれません。笑

仕事として考えたら、100部売れても大赤字ですね。

幸い今の僕は家庭があるわけでもなく、稼げなくてもなんとかなる人生のフェーズにいるのでこんなことができたんだと思います。

多分5年後とかだとできなかったと思う。笑

途中で「この文章が誰かの役に立つんだろうか?」と書いている意味がわからなくなって落ち込んだりもしたけれど、なんとか描ききれて嬉しいです。

「どうすれば豊かな人生を歩めるだろう?」という問いを抱き続けて、たどり着いたもののひとつが自然な暮らし。

でもテクノロジーや人類の発展への興味や可能性も捨てきれない僕にとって、パーマカルチャーとの出会いは電気が走ったような感覚でした。

それからこの道を歩み続けて、この道が僕の豊かさと繋がっている確信が得られ始めていて。

でも、どうしてもハードルが高く見えてしまう。

それが少し残念でした。

「パーマカルチャーは難しい」

から

「やってみたら誰でもできる」

へのシフトが起これば。

そんな願いを込めています。

そんな願いのために

読んでみてどうだったか、良かったところ、もっと良くできるところ、などなど、聞かせていただけたら嬉しいです。

読んでみてもし良かったと感じたら、友人に紹介していただけたら超喜びます。

ここまで読んでいただいて、本当にありがとうございます。

一人でもパーマカルチャーに興味を持ち、実践し始める仲間が増えることを願って

加賀利 航平

いいなと思ったら応援しよう!