性懲りもなくZINEをつくる【出版社をつくろう】

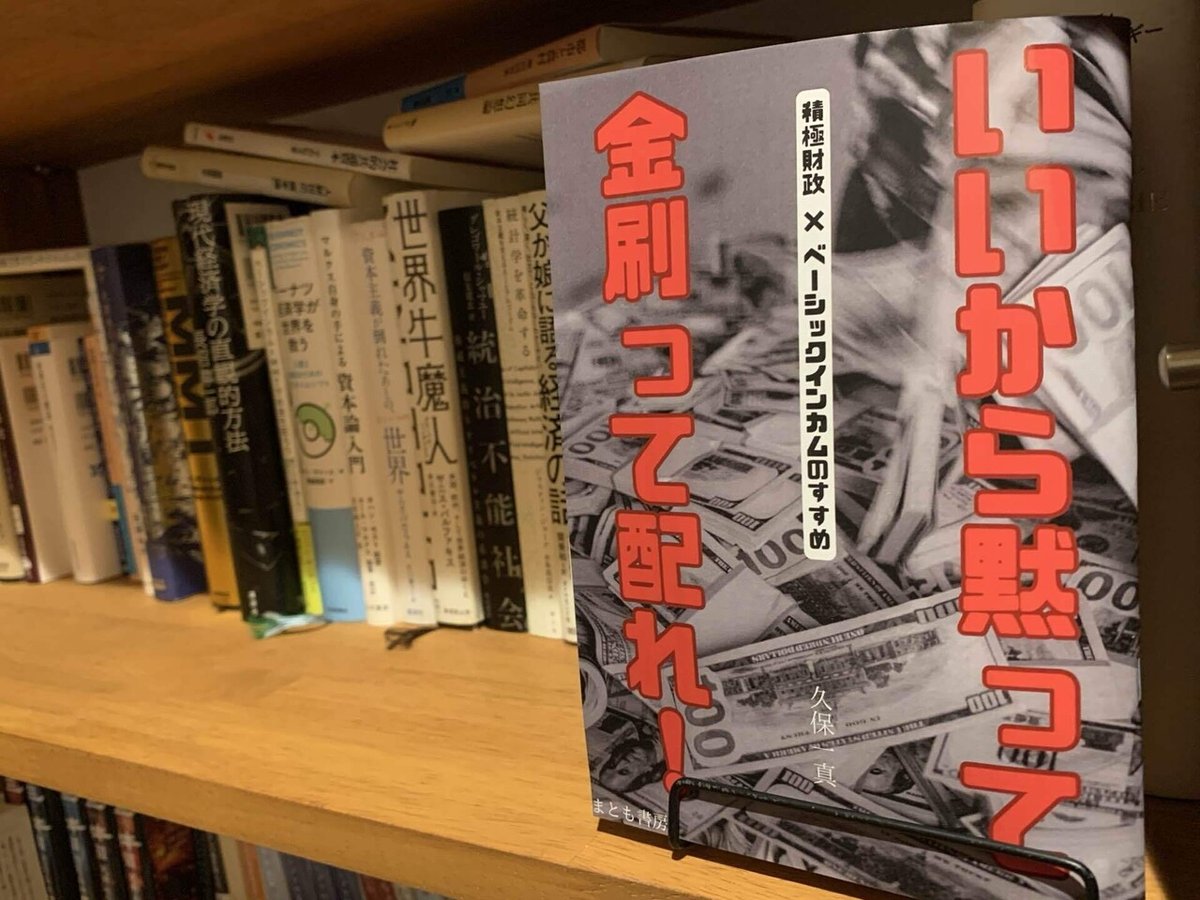

調子乗って、文学フリマ京都で二ブースも押さえているので、とにかく売るものをつくらなければならない。ということで、また新しいZINEをつくった。

今回は、アンチワーク哲学という言葉は封印して、ベーシックインカムの話である。ただし、書いてる内容はアンチワーク哲学をベースにしてあるわけで、たんなる経済学の教科書的な説明とは一線を画するテキストに仕上がっている。陳腐なAI×BI論や、財源論に見飽きてラディカルなBI論を求めている人にはお勧めしたい。

とはいえ、たぶんBI推進派の人には怒られそうなことが書いてある。Xで見かけるBI推進派の人は、だいたいAIとセットでBIを語っている。「ほら、ロボットやChatGPTがこんなにも進歩している! 労働なんて自動化できるんだ! そして、労働せずとも生きていけるようにBIを配ろう! 働かざるもの食うべからずなんて幻想だ! イーロン・マスクやサム・アルトマンのような天才だけが努力し、残りの凡人たちはギターを弾いたり、漫画を描いたり、クリエイティブな活動をはじめよう!」といった具合である。

こういう言論を僕はほぼ全否定している。そして、労働を代替するためにAIで自動化するのは効率が悪く、労働を労働ではなくす方が手っ取り早いと主張している(「ゲームしろ!!」と命令されている状況が嫌でゲームを自動でプレイしてくれるロボットをつくるのと、「ゲームしろ!!」と命令されずに楽しくゲームをするのとでは、後者の方が効率的なのはあきらかであるように僕は思う)。

正統BI推進派の人は僕のBI論を読むと「労働はやりがいがあるとか、そんなことが書いてあって・・・それってBIと関係なくない? AIと絡めないBI論なんて無意味だよ」的な感想になる。実際そんな風なことを言われたことがある。ふだんから労働撲滅を訴えている僕が労働賛美しているかのように捉えられるとは皮肉なものであるが、まぁこれは僕にとっては「あるある」だ。

さて、実を言うとこの本は前に書いた電子書籍に加筆修正したものである。

なのでぶっちゃけ、これを読んだことのある人は読まなくていい。だけれども、いちおう、序文と補論を付け加えたので、改めて読んでもらってもいいとは思う。

相変わらず序文はアツく書けたので、公開しておこう。

序文

未来永劫、自分だけではなく子々孫々まで食いっぱぐれることがない。その保証を手にしたいがために、人はどれだけの犠牲を払ってきたことか。どれだけのサラリーマンが満員電車に詰め込まれ、どれだけの理不尽な命令がくだされ、どれだけのハラスメントや不正が保身のために見過ごされ、どれだけのクレーマーが野放しにされ、どれだけの赤ん坊が保育所に置き去りにされ、どれだけの小学生が勉強机に縛り付けられ、どれだけの家庭内暴力が耐え忍ばれ、どれだけの若者が闇バイトに手を染め、どれだけの女性が春を売り、どれだけの投資詐欺が横行し、どれだけの情報商材が買われ、どれだけの癒着と裏金があり、どれだけの経営者がコンサルや広告代理店に振り回され、どれだけのブルシット・ジョブが生み出され、どれだけの無意味な道路やダムがつくられ、どれだけの汚染物質が川に流されてきたか。大人たちはランボルギーニを乗り回し、ドンペリを次々に空け、ハワイのビーチに繰り出したいという欲望をいとも簡単にあきらめてきた。そんなものにたいした価値がないことは、ニ五歳になるころには、おそくとも三十歳になるころには、誰しもが気づいている。しかし、食いっぱぐれたくないという不安を消し去ることは、とうとう誰にもできなかった。自分や、自分の息子たちが寒空のしたでリアカーを引きながらアルミ缶を集める老後生活を送らねばならないというビジョンは、つねに私たちにとってリアルな恐怖を与えている。そうならないという保証を得るためには、私たちは無限の利潤追求動機に従わざるを得ないのだ。その保証が得られる日は永遠に来ないと、誰もが感づいているというのに。

なるほど世界中のランボルギーニを独占でもしない限りその土手っ腹を肥やし続ける悪魔のような資本家は、少ないながらも存在するだろう。だが、彼らに付き従う労働者は、まぎれもなく貧困への不安によって従わされているのである。もしそうでないなら、誰が資本家にランボルギーニを与えるためにあくせく働くというのか? 資本家の権力の源泉は労働者の不安である。好景気ほどストライキが起きやすいのは、不安がないのなら理不尽への反抗を躊躇う必要がないからだ。逆に言えば、不安が存在し続けるのであれば、企業から資本家を追い出し、労働者の自由なアソシエーションによって協同組合をつくったところで、労働者は悪魔のような資本家と同じように、無限の利潤追求をはじめるだろう。労働者の集団は川に汚染物質を流し続けることになるし、グローバルサウスの児童労働に目を瞑り続けることになる。衣食足りて礼節を知るのだ。いま衣食は足りていても、自分の老後や、自分の息子の老後に衣食が足りる保証がないのであれば、礼節などどこかへ吹き飛ぶ。グローバルサウスの児童を搾取してでも、無意味なダムによって生態系が破壊されてでも、息子を大学に入れなければ、息子の将来の衣食が脅かされるかもしれないと、私たちは強く感じずにはいられないのだ。マルクス主義者は、資本家も労働者もまったく同じホモ・サピエンスであることを見逃していた。生まれながらの悪魔から生産手段を取り戻せばすべてが解決するかのような考えが妄想であることは、毛沢東やスターリンが散々証明してきたというのに!

とはいえ、マルクス主義者の言うことも一理ある。利潤追求動機が社会を破壊してきたことは間違いないからだ。なるほど、利潤追求動機こそが私たちの社会を豊かにしているのだと主流派経済学は主張するし、多くの人びともそう感じているだろう。たしかに利潤追求動機がなければわざわざ発明されないような突飛なテクノロジーはいくらか存在し、そこからさらなる発明の扉が開かれてきた。だが、それもどこまで利潤追求動機のおかげなのかは怪しい。世界の重要な発明の数々は、金勘定などすっかり忘れ去ったあとにやってくる、無我の境地とも呼べるような没頭のなかからしか生まれてこなかった。誰が酒池肉林を満喫するためにリチウムイオン電池を発明するだろうか? 明日の食事にも困るような状況で、誰が青色LEDを発明するだろうか? 貧すれば鈍すると、私たちはとっくの昔から知っていた。このような事態から、万人に生活保障を与えれば人々は途端に社会に害を与えるのをやめ、クリエイティブな取り組みをスタートさせると考えるのは、極めて順当、かつ無理のない推論であるように思われる。ところが、人々はそのユートピアへの道を、自ら塞ぎ続けてきた。彼らはプラカードを掲げながら次のように叫ぶのだ。

万人にその保証を与えた途端に、人々は寝室に引きこもってYouTubeを鑑賞しはじめるに決まっている! もちろん、即座に電気やインターネットも停止し、YouTubeを鑑賞することすらもままならなくなるだろう。そして、限られた食料やエネルギー、住居の奪い合いが始まり、まずは赤ん坊や老人が路上でバタバタと死にはじめるはずだ。レイプや強盗、殺人が当たり前の世紀末で人々は生き延びるための武装をはじめるが、次第に力の強い暴力団のようなコミュニティが群雄割拠しはじめ、私たちは暴力に怯えながら細々と、原始時代のような自給自足生活をしなければならなくなるだろう。

賢人を気取ることに躍起になっている大人たちは、こうした自作ライトノベルの脚本づくりに夢中になってきた。もっと悲観的に。もっとシニカルに。もっと冷笑しながら。その結果、彼らの脳内メタバースでは現実世界で一度も見かけることがないようなイマジナリーサイコパスが量産され、北斗の拳の世界が再現されるのである。まるで私もあなたも人を傷つけたくて仕方ないシリアルキラーやレイプ魔であるにもかかわらず、警察や裁判所、刑務所にチラチラと目をやりながら、渋々その欲望を諦めているかのようだ。人の役に立つことなど、これっぽっちも望んでいないかのようだ。そして、この文章を読んだ賢人気取りたちはこう言うだろう。「その通りだ。お前は自由を与えた途端に怠け始めるか、他人の物を強奪しはじめ、酒池肉林の限りを満喫し始める。稀に人の役に立つようなこともあるが、それは打算づくの利己主義にすぎない」と。

これがいかに狂った想定であるかを、私は本書で明らかにしたつもりだ。その過程で私は賢人気取りたちを幾分かバカにする。そんなことをすれば彼らはより一層へそを曲げてしまうであろうことはわかっているが、それでもバカにしようと思う。もし、賢人気取りたちの冷笑主義を鼻で笑う風潮が強まれば、賢人気取りたちは冷笑がダサいことであると気づきはじめて、こっそりと過去のXの投稿を削除し始めるだろう。「自称サバサバ系」という言葉が流行してからサバサバ系を自称する女が社会から一掃されたのと同じように、あらゆる言説は廃れさせることが可能なのだ。ぜひともやってみたいのである。

本書は、かつて電子書籍として販売した『シン・ベーシックインカム論 なぜBIはあらゆる社会問題を解決するのか?』に加筆修正を加えて、改めて出版したものである。本書では、万人に未来永劫までの生活保障を与えるベーシックインカムが、あらゆる社会問題を解決する魔法のような政策であると主張されている。こうした楽観的な見立てを目にしたときに人々は脊髄反射で次のように反論する。「まったく・・・そんな小学生のような発想でうまくいくはずがないではないか。人間というものをあまりに理想化しすぎている。もしそれがうまくいくのであれば、なぜ各国は大慌てでベーシックインカムを導入していないのか? 事実そうなっていないということは、それがうまくいかないという証拠なのだ」と。企業の会議室で、新進気鋭のビジネスアイデアを持ちだした新入社員を、諸葛孔明を気取りながら鼻で笑う親父たちと全く同じ反応を、老若男女が示すのである。もちろん、本当にうまくいくかはわからない。だが、それを言うならば現状維持が上手くいく保証もどこにもないのだ。「現状維持だって? まったくもしそれがうまくいくのであれば、各国は保守政党で埋め尽くされ、世界は石器時代から進歩しなかったはずではないか。事実、世界が移り変わっているのは、現状維持がうまくいかない証拠なのだ」と私は言い返すことができる。

おっと、これ以上、小手先の反論を繰り広げたところで、賢人気取りたちは顔を真っ赤にさせながら重箱の隅をつつこうとするだろうから、これ以上はやめておこう。とにかく私は金のことを考えずに済むだけの金が欲しいし、万人にそれが与えられて欲しい。そうすればあらゆる社会問題が解決する。私はそう主張したい。その根拠はぜひ本書を読み進めて欲しい。あなたがこれまで見たことのないベーシックインカム論が、そこにはある。

序文っていいよね。これから一番モチベーションが高いし、一番言いたいことが詰まっている。序文だけを書く仕事で食っていきたい。

てなわけで、文学フリマ京都ではぜひ買って欲しい(あんまり売れない気はするが・・・まぁにぎやかしである)

あと1/11の『労働廃絶論』のイベントにもっていくかは悩むなぁ。誰か欲しいんだろうか・・・・。

ちなみに、イベントはライブ配信しますので、来れない人もぜひ。

※このリンクでうまく生放送できなかったら、再アップしたりするので、とりあえずチャンネル登録してアレコレしてくれると嬉しい。

いいなと思ったら応援しよう!