大学工学部電気電子工学科の参考書ルート

電気電子工学は大学の勉強がそのまま職場の役に立つ学問です。

電気電子工学科の参考書、専門書ルートを作ったので、参考にしてください。

この記事は1回生の教養科目ばかりで電気電子工学科に入学したのがつまらないと感じている人たちのために、工学的かつ実用的な観点から書いたものです。微分積分学と線形代数と並行してさっさと専門科目を進めよう。

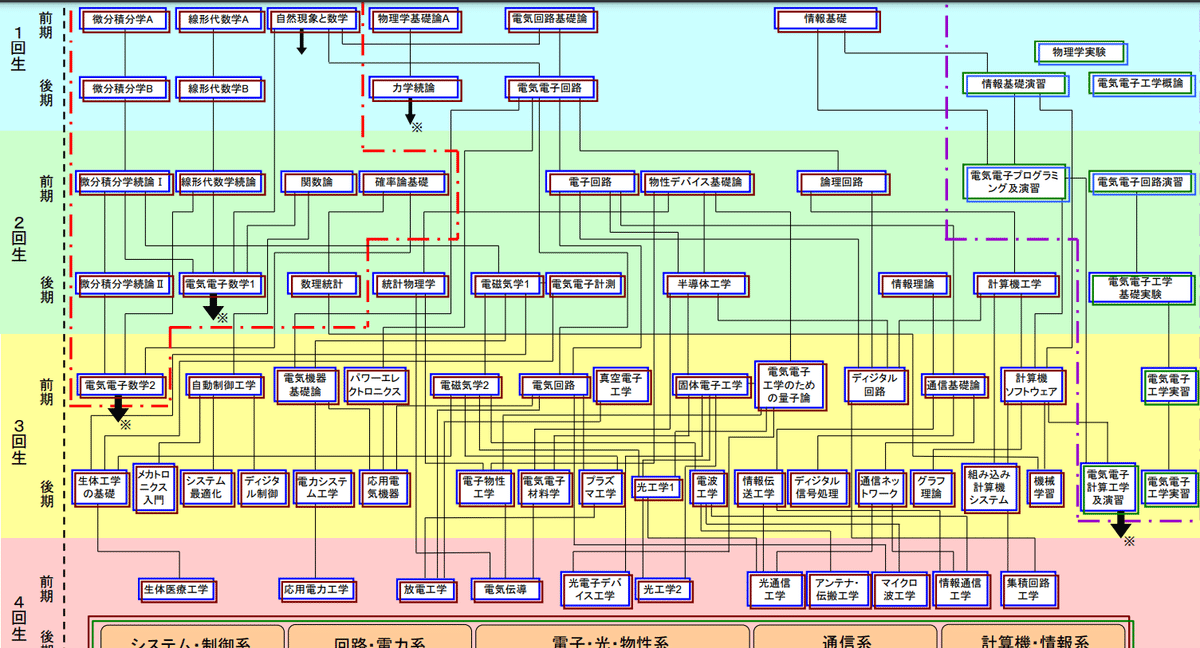

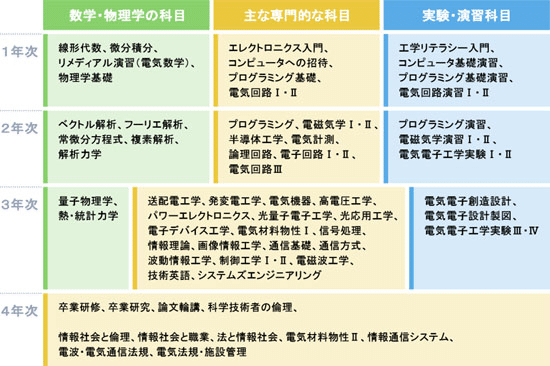

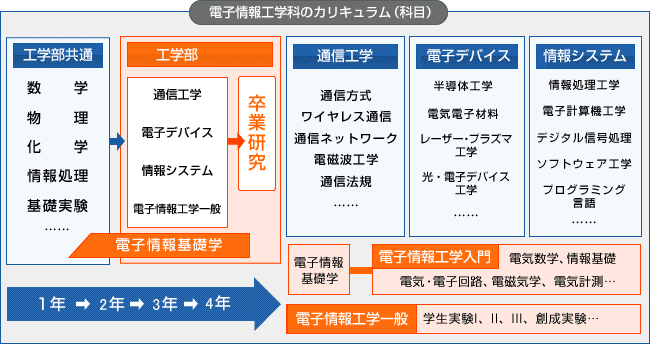

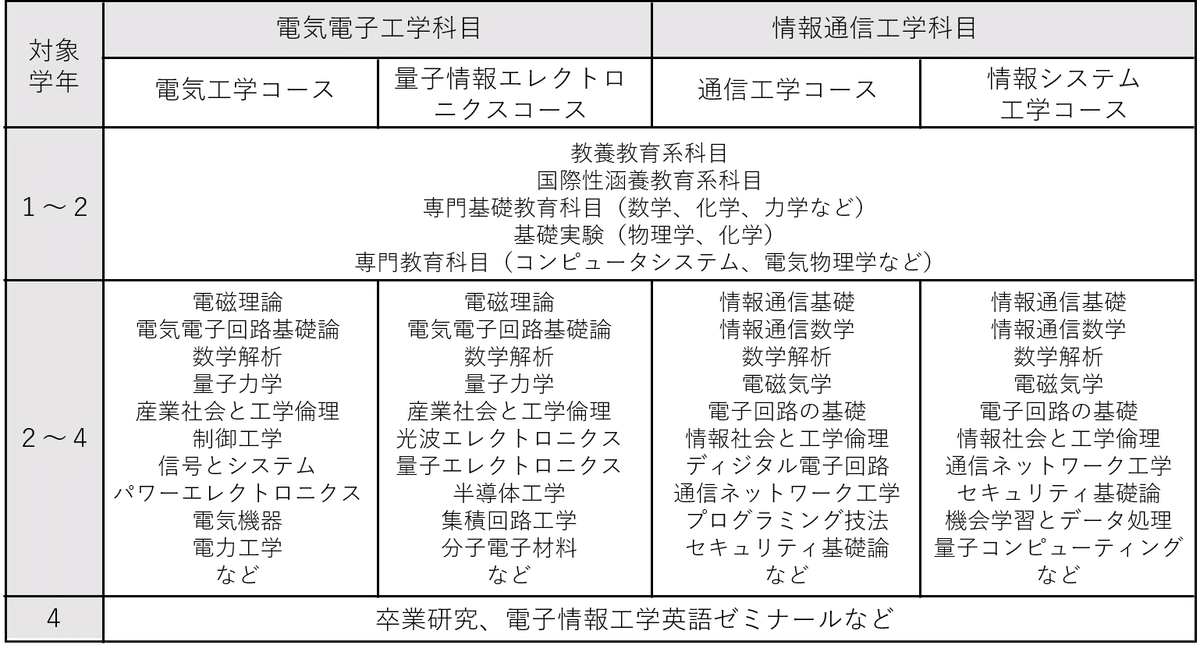

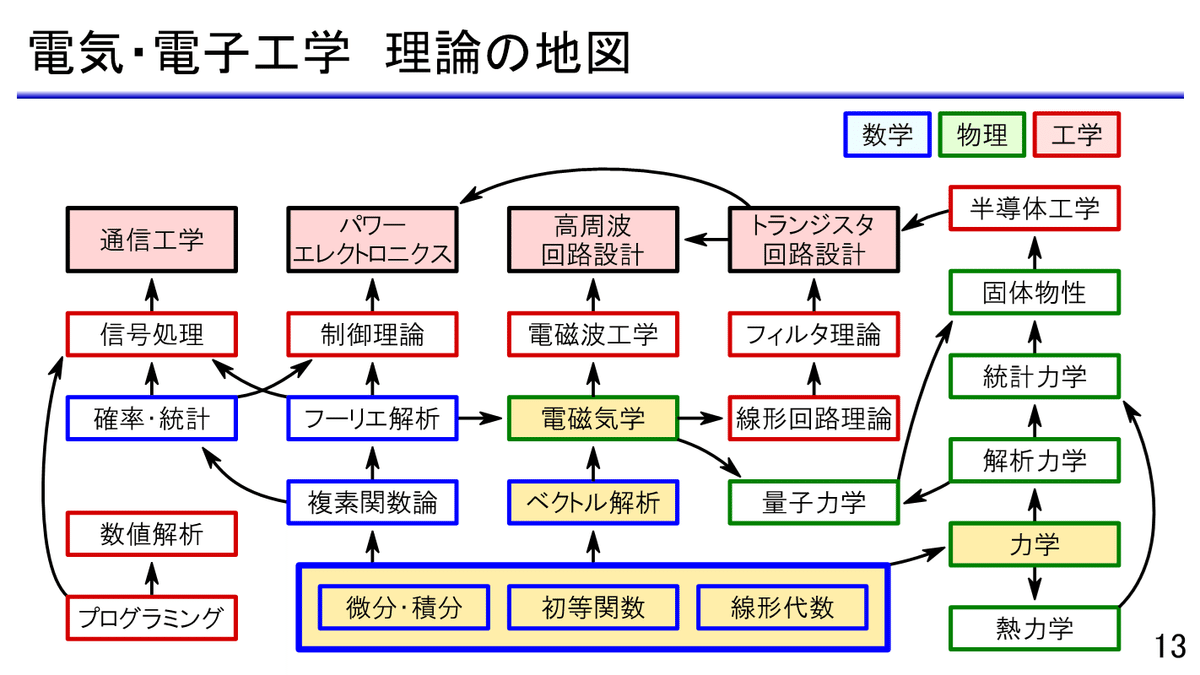

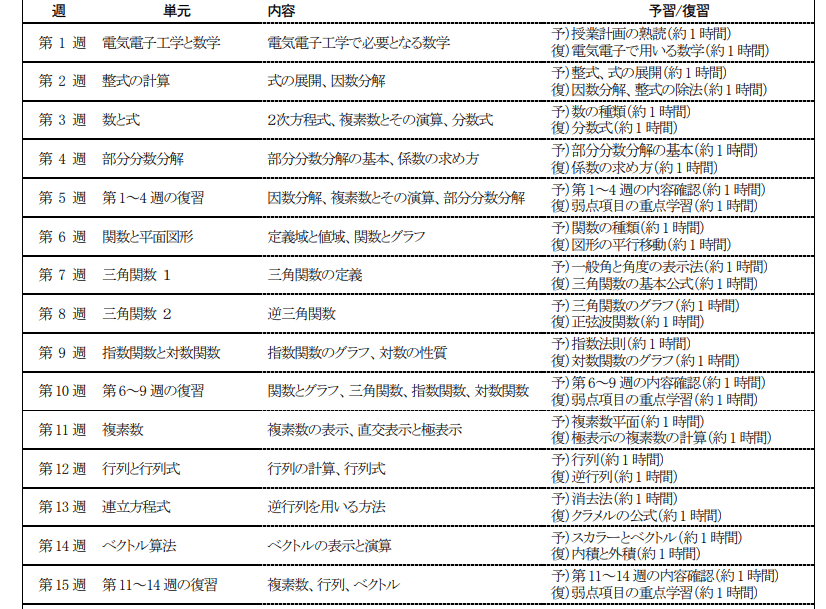

電気電子工学科のカリキュラム

大学以降の専門書はとにかく高いので、大学の図書館で借りればいいです。大学の図書館などで借りて、必要な部分だけ写真をとっておけばいいです。全部買うのはやめましょう。

1.電験三種の参考書をさっさと進めよう

電験は、電気電子工学科の強電の分野をほぼカバーできます。弱電分野も少しは補えるのでやることがなかったら進めましょう。

三種の場合は工業高校でも受験できるので、一般入試の共通テストで数学が7割取れていた人は無理なく進められます。

具体的には、三種で電気回路、電子回路、論理回路、制御工学、物性デバイス、電気機器、パワーエレクトロニクス、電力工学の基礎は補えます。

おおよその大学ではじまる電気電子実験でも使えます。

三種は電気電子工学科の教養ですが、二種からは電力システムなどの強電分野に寄りすぎますので弱電や通信系の研究室に行きたい人は注意。

理論→機械→電力→(法規)の順番で良いです。

電験三種合格一直線はこれだけで電験一種まで補える本なので余裕のある方に。電験1種まで補えますので余裕があれば手に取ってみましょう。高校の青チャートのようなもので初学者は難しいです。

数学の電気で使う部分しか書かれていない専門書です。

紙田公先生という東京電力の企業学校の先生が書かれた実学なアプローチで書かれている専門書です。

三角関数から偏微分方程式までまとめられている専門書

雑談として電験は2種まで取ると最低年収500万円は確保できます(もっと稼げる)

電気数学演習

http://cms.db.tokushima-u.ac.jp/DAV/lecture/125260/LectureNote/2006/MathNote.pdf

電力関連を専門にしたかったら1冊もっておきましょう

2.数学力は高専生の編入レベルまでつけておこう

編入数学徹底研究という高専生が編入で愛用する大学版黄色チャートのような本なので教養としてこれぐらいはやっておきましょう。YouTubeに解説動画上がってます。大学数学マセマシリーズなんかよりも私は好きです。

東工大附属高校の数理資料PDF資料 微分積分学から確率統計から複素数解析まで

800ページほどありますが一通り確認するときにオススメです。

http://www.hst.titech.ac.jp/~archives/Download_files/suuri-ouyou-2018.pdf

マセマなんてなくてもこれ一冊で応用数学を網羅しています

数学辞書代わりに持っていると良いかもしれないです。

線形代数と微分積分学の教養数学のテスト用に

筑波大学リメディアル数学

高校数学の復習用に

http://tomo-kumagai.eco.coocan.jp/2016_remedial_math_kenlo.pdf

工学数学例

https://www.hirasa.mgmt.waseda.ac.jp/lab/ct.pdf

3.電気電子工学科の鬼門である大学電磁気学は先に応用専門科目から眺めよう

理学部と違って我々工学部は使うことのゴールを考えながら勉強する必要があります。どうせ身に付きもしない砂川の理論電磁気学を初っ端読んで自己陶酔している暇があったら先にその先の応用分野の資料を読みましょう

電気通信大学の唐沢先生のセミナー資料

電磁気学から無線へ

http://www.radio3.ee.uec.ac.jp/ronbun/KEC_Lecture_III_Karasawa.pdf

4.電験の参考書で補えなかった分野は別途専門書と資料を読んで視野を広げよう

電気・電子工学を学ぶうえで必須となる,電磁気,電気回路,電子回路の基礎3科目の知識を一冊にまとめている

電気回路

以下電気回路の講義PDF

https://www2-kawakami.ct.osakafu-u.ac.jp/lecture/

https://fhirose.yz.yamagata-u.ac.jp/service3.html

電気回路のグラフ理論なども面白いです。

臨床工学技士試験からの視点から電気回路を学ぶのも面白いです。より実学です。

電気回路の材料

電気回路の演習用

電子回路

https://www.am.ics.keio.ac.jp/digital/1kai.pdf

https://kobaweb.ei.st.gunma-u.ac.jp/lecture/2013lecture-3.pdf

基礎から応用まで電子回路概論

https://www.heas.jp/lecture/files/densikairo.pdf

https://kobaweb.ei.st.gunma-u.ac.jp/lecture/AnalogHPrev.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=qRkBAKxsdL0&ab_channel=E-circuitchannel

電子回路はspiceと呼ばれる実務で使われてる回路シミュレーションが使われており電験からだと学べないです。大学の電気電子実験では触れますけど

電験で不足しがちな電子回路の知識はこの専門書から。

バイポーラトランジスタとMOSFETの知識をspiceシミュレーションの結果から学べます。

この専門書は弱電分野の先生が書かれた電気回路です。専門は電子回路と高周波回路の先生。

CMOS集積回路を習得しようとする人へ。電子回路の信号解析も学べます。

下のリンクはデジタル回路

下のリンクは電子回路設計をしている人が書いた資料

http://doku.bimyo.jp/electronics/ShoddyElectronics882.pdf

トランジスタの設計ができるようになります。

応用先

制御工学は電子回路設計の 基礎理論 PDF

https://kobaweb.ei.st.gunma-u.ac.jp/lecture/feedback20150802am11.pdf

京都大学の電気電子回路演習

計測と制御工学

電気電子工学科は知らない人からは電力送電と誤解されがちですが、本質は物体のアナログ数値をデジタル情報に変換して計測、分析してそれを制御することだと考えています。電気回路、電子回路、電磁気はそのベースとなる知識です。

計測工学が一通り網羅されています。

制御工学のオススメ記事

http://www.ecs.shimane-u.ac.jp/~kyoshida/index.htm

東洋大学制御工学特論

http://www2.toyo.ac.jp/~yamakawa/data/lec.pdf

信号処理の入門書

半導体物性

電験だと理学部よりのこちらの範囲は不足しがちです。専門違いなので詳しいことは踏み込みません。

メカトロニクス

修士課程から外部のロボット系の研究室に行きたいなら

電気回路や制御工学なら電気電子工学科で学びますが、機械系の独学が必要になります。専門外なので深くは触れません。

海洋大学ロボット工学

https://www2.kaiyodai.ac.jp/~shimizu/lec/b/rb-2/rb-2.pdf

高周波回路

http://www.rfanalog.com/ALLRF2016-1.pdf

https://home.hiroshima-u.ac.jp/amakawa/files/amakawa_S-parameter_20180528_1.pdf

高周波回路は回路設計の中でもベテラン設計者になるには10年かかる分野と言われていますので、大学卒業後も勉強

電気設備設計 施工管理

電気設備なら電気電子工学科からゼネコン関連に就職できる。その業界に就職してから学ぶ印象。

ゼネコン関連なら土木工学も眺めておくと良いかもしれない

パワーエレクトロニクス

照明工学

照明工学も電気電子工学科の領域ではあるが、その分野の研究室は少なく就職していく人も少ないです。

高電圧工学

通信工学

https://www.oit.ac.jp/elc/~kumamoto/radio/01.pdf

https://comm.ee.tut.ac.jp/~takeuchi/lecture/communication_eng/C1.pdf

https://comm.ee.tut.ac.jp/~takeuchi/lecture/communication_eng/C2.pdf

符号理論

http://minami106.web.fc2.com/math/coding.pdf