[書き起こし]タイミー(215A)IRセミナー&質疑応答 2025.1.21

2025.1.21開催致しましたタイミー(215A)IRセミナー&質疑応答の書き起こしになります。

代表取締役 小川 嶺 様

取締役CFO. 八木 智昭 様

IRセミナー

小川)夜遅く、大変お忙しい中、株式会社タイミーのIRセミナーにご参加いただき、誠にありがとうございます。

本日は、タイミーの概要をお話しした後、今後の中長期戦略や目指す会社像について、私自身の言葉でしっかりとお伝えします。また、皆様からのご質問にはできる限り丁寧にお答えしたいと思いますので、気になる点や疑問があれば、ぜひご質問いただければと思います。

企業概要

改めて、タイミーの概要についてご説明します。まずは、創業ストーリーについてお話しします。

私は2017年にアパレル系の会社を立ち上げましたが、うまくいかず一度会社を畳みました。その時、私は20歳で、お金がなく、日雇いで生計を立てていました。物流倉庫や居酒屋、コンビニなど、さまざまな職場でアルバイトをしていました。その経験の中で、派遣会社を利用する際に、登録会に行き、メールで案件を受け取り、働いてもその日にお金がもらえるかわからないといった課題を感じました。このような状況を改善し、スマホひとつで即座に働き、すぐにお金を受け取れるサービスを作りたいと考え、タイミーを立ち上げました。

2018年8月のサービス開始以来、タイミーは社員数が1,000人を超え、全国に拠点を持つまでに成長しました。創業のきっかけは、「より多くの生活費を稼ぎたい」「煩雑な求人プロセスを改善したい」「雇い主に感謝されたい」という思いをアプリの仕組みで実現できないかと考えたことです。その結果、柔軟な働き方が可能で、給料を即日受け取れ、面接や履歴書も不要なサービスを構築しました。これらの特長は、初期段階でクライアント様からも驚かれましたが、サービスの核として大切にしました。

また、シリコンバレーで見たAirbnbやUberのようなサービスからもインスピレーションを得て、相互評価制度や柔軟性を取り入れた仕組みを導入しました。

タイミーは、求人サイトでも派遣サービスでもない「スキマバイトサービス」として、働きたい時間と働いてほしい時間をマッチングする新しい形態のサービスです。

2018年8月にリリースして以来、驚異的なスピードで成長を遂げ、多くの資金調達を経て、昨年7月にはグロース市場に上場することができました。現在、1000万人を超えるワーカーと33万拠点以上で、多くの方にご利用いただいています。

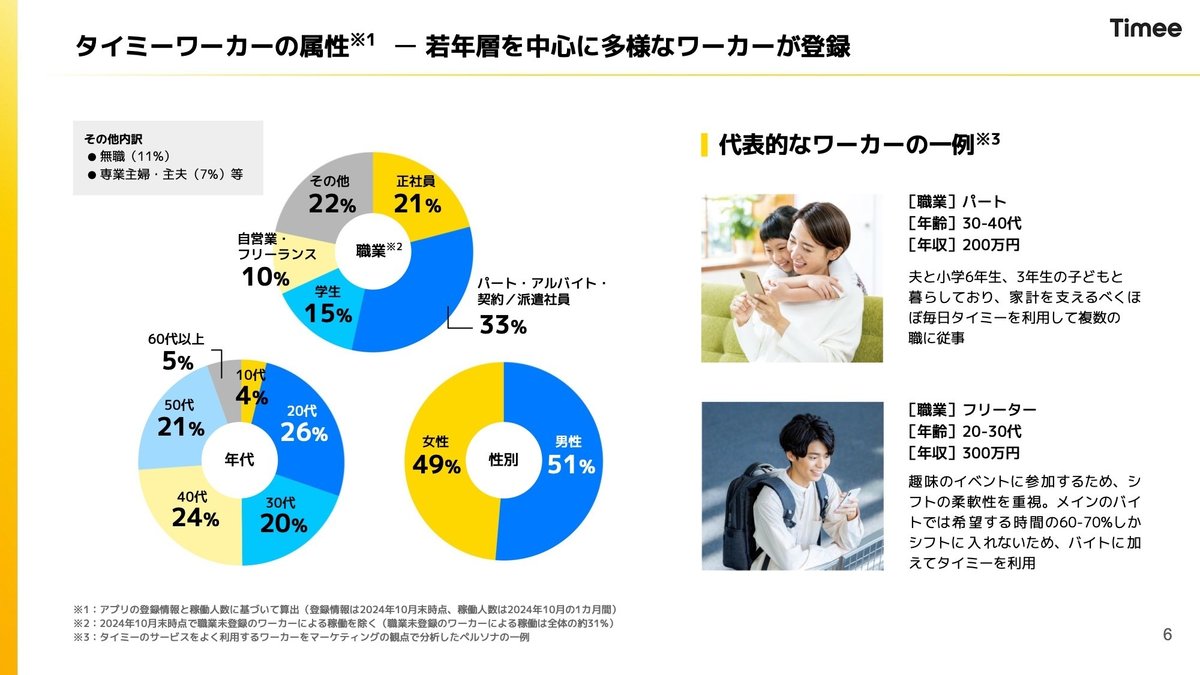

利用者層は幅広く、創業当初は学生や一部の主婦が中心でしたが、最近では10代から50代、さらにはシニア層まで広がり、副業利用のニーズにも応えられるようになっています。たとえば、結婚や出産を機に一度仕事を辞めた方が、タイミーを活用して再び職場復帰を果たしたという事例もあります。このように、働くインフラとして多くの方々に役立てていただいています。

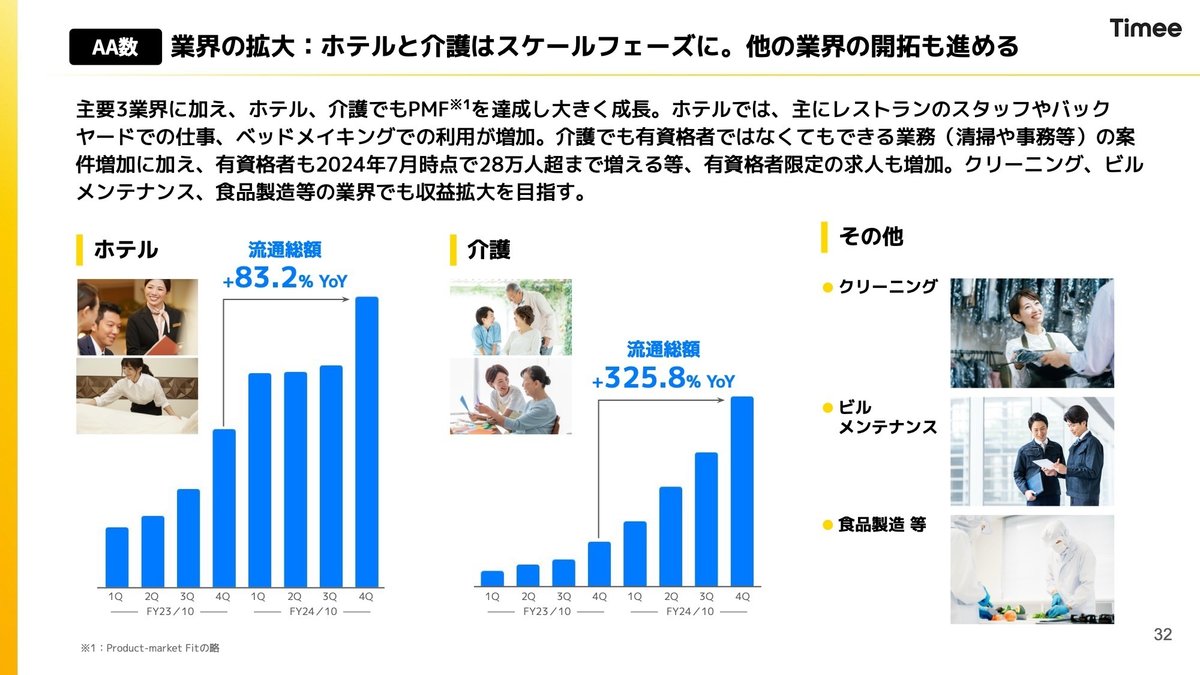

働く場所については、物流、飲食、小売が全体の90%を占めていますが、最近ではホテルや介護の分野も増加しています。タイミーでは、その日に行ってすぐ働ける仕事、たとえば物流倉庫でのピッキングやパッキング、飲食店での皿洗いや接客などを提供しており、即戦力になれる業務に重点を置いています。

事業概要

タイミーが目指す世界についてお話しします。私はシリコンバレーでUberやAirbnbといったシェアリングエコノミーのサービスに触れ、働く時間のシェアリングには大きな価値があり、日本だけでなく世界で戦えると確信しました。その思いからこのドメインに注力し、6年以上取り組んできました。現在は、日本にフォーカスして事業を展開しています。日本では労働力不足が深刻な問題であり、この環境下でタイミーは労働者中心のサービスを提供しています。

従来の求人媒体は、人手が余っていた時代に企業が応募者を選ぶという構図で成り立っていました。しかし、現在のように人手不足の時代では、求人を出しても応募が集まらないという課題があります。タイミーは、面接や履歴書を不要にすることで、労働者がすぐに働ける環境を整え、相互評価の仕組みを導入して信頼性を担保することで、新しい働き方を提供しています。

タイミーは、柔軟な働き方や短時間の仕事、即日収入を求めるニーズに応えるソリューションを提供しています。タイミーがなかった場合、1つの8時間分の仕事をこなすには1人の労働者が必要でした。しかし、タイミーでは2~3時間ずつ働く複数の労働者を組み合わせることで、潜在的な労働力を引き出すことに成功しています。

また、従来の求人では、応募から面接、シフト調整など多くのプロセスが必要でしたが、タイミーではアプリをダウンロードして応募するだけで仕事ができ、企業側もコスト削減につながります。これにより、働き手は簡単に仕事を見つけられ、企業側も即戦力を確保しやすくなります。

さらに、タイミーでは、働き手とクライアント双方の評価を導入しています。たとえば、店舗が求人通りの内容で働かせているか、働き手が期待通りのパフォーマンスを発揮したかをお互いに評価します。これにより、双方が緊張感を持って働ける環境を実現しています。

かつてはブラックバイトと呼ばれるような問題もありましたが、タイミーでは労働環境を改善し、働き手に安心感を提供するサービスを目指しています。

タイミーは相互評価の仕組みを導入することで、労働環境を改善した企業にしっかり人が集まるという健全性を確立できたと考えています。また、即日給与の仕組みは非常に魅力的な点であり、従来のように給料日を待つのではなく、その日に必要なときに受け取れる仕組みを整えています。

タイミーのサービスについて、少し流れをおさらいします。クライアントは「明日の10時から15時、時給1,200円で5時間働ける人が必要。交通費込みで6,500円」というように求人を出します。その求人がアプリに掲載され、ワーカーが応募するだけで手続きは完結します。その後、労働条件を確認し、勤務が終わると相互評価が行われ、タイミーが即日給与を立て替えて支払い、月末締めで企業に請求する形となっています。

市場機会

タイミーが向き合う市場は非常に大きいものです。企業側の視点では、物流、小売、飲食といった三大業界が挙げられ、これらの業界がタイミーを最大限活用した場合、1.2兆円規模の市場が見込まれます。また、既存の企業の中でも、タイミーを導入していない店舗が多く、まだ多くのポテンシャルが眠っています。さらに、ホテル、介護、イベント、製造業などを含めると、3.9兆円規模のマーケットが存在します。

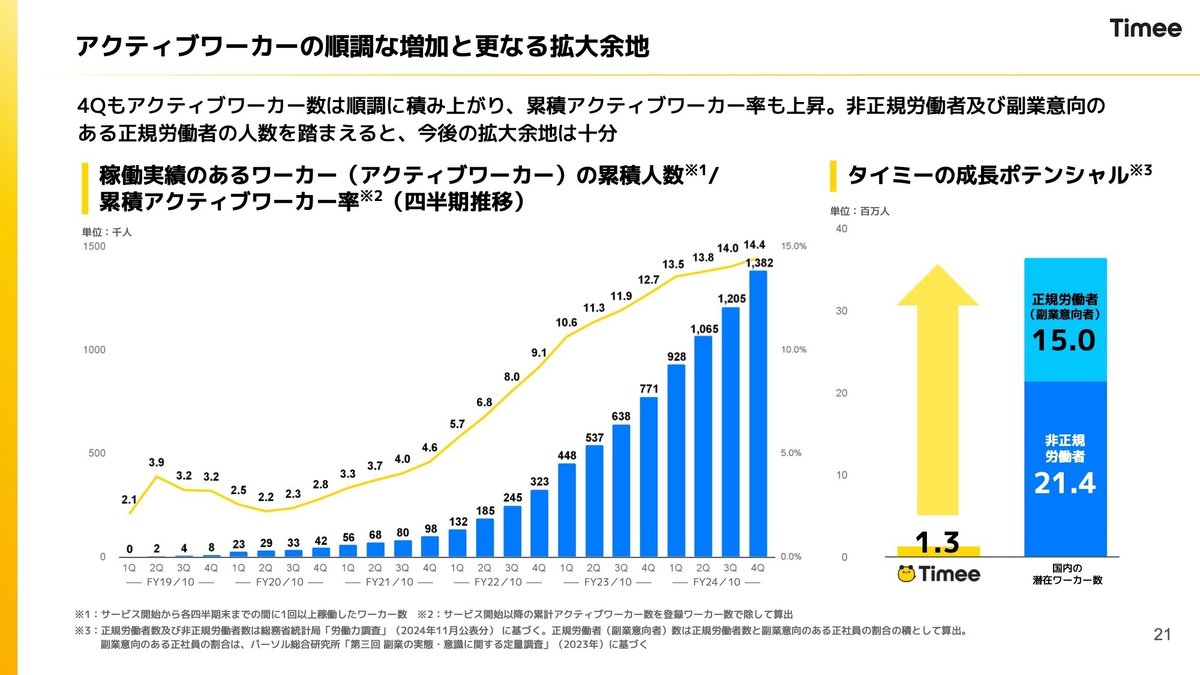

労働者の視点で見ると、日本の労働人口は約6,500万人おり、その中で非正規労働者を中心に見ても2,000万人以上が対象となります。このような計算式からも、タイミーが向き合う市場規模が非常に大きいことがわかります。

現在、累計で130万人を超える方がタイミーで働いていますが、日本の労働人口の中ではまだごく一部に過ぎません。市場規模の大きさを考えると、タイミーはまだ大きな成長余地を持っていると考えています。

成長戦略

タイミーの成長戦略については、3つの柱を挙げています。1つ目は「縦の拡大」で働き方の幅を広げること、2つ目は「横の拡大」で業種・業態を広げること、そして3つ目は「非連続成長」の実現です。これらの戦略について、スライドを用いてご説明します。

成長戦略を語る上で競合環境も重要です。現在、タイミーは本邦No.1のスキマバイトサービスです。一方で、手数料を0%にする競合や、タイミーより低い手数料を設定する競合も出てきています。しかし、タイミーが最も重視しているのは「稼働率」です。人手不足を解消するために利用されるサービスである以上、しっかりと人が集まることが最優先です。現在の稼働率は86%と非常に高く、10人必要なところに9人は確保できています。

これまでに2600万件以上のレビューが蓄積され、ワーカーの相互評価システムがしっかり機能しています。「タイミーから来る人は良い」という評価をいただくことが多く、無断欠勤率もわずか0.1%と業界トップクラスの水準を維持しています。これらの成果は、プロダクトの仕組みによるものだと考えています。最後に、営業の手厚いサポートについてお話しします。

タイミーでは、「ここはタイミーを使うべき」「ここは正社員が行うべき」という業務の切り分けから、業務マニュアルの設計まで全て伴走してサポートしています。この部分についても非常に高い評価をいただいています。ただ、言葉だけではイメージがつかない方もいらっしゃると思いますので、

少し図式化してご説明します。例えば渋谷を例に挙げます。渋谷ではタイミーがすでに多く使われていますが、手数料の安さを理由に他のサービスを試す企業もあります。実際に試していただくと、タイミーでは人が集まっていたのに、他のサービスに変えた途端に人が集まらなくなったり、ドタキャンが増えたりするケースがあります。働き手の方は、案件数が最も多いアプリを優先的に利用します。そのため、業界圧倒的No.1の案件数を有するタイミーのアプリを開くという構造ができています。

この仕組みにより、タイミーの稼働率が最も高い状態を維持できています。結果として企業は再びタイミーに戻り、「やっぱり人が集まる」という満足感を得ていただいています。タイミーにとって一丁目一番地ともいえる「稼働率」については、年々向上させることに成功しています。この成果は、単にマーケティング費用を増やすだけでは得られません。

稼働率を支えているのは「コアワーカー」の存在です。コアワーカーとは、月に8回以上タイミーを利用して働いている方々を指します。これらの方々は、タイミーでの仕事を楽しみにしている方々で、その割合は着実に高まっています。これにより、企業が求人を出せばすぐに人が集まる仕組みができています。

このようなコアワーカーの割合の増加は簡単には実現できません。創業時と現在を比較していただければ分かりますが、これは情報の蓄積によって生まれるものです。この点が、タイミーの競争優位性の原動力となっています。

また、タイミーの知名度についてですが、テレビCMを早期に打ち出したこともあり、非常に高い知名度を獲得しています。これにより、「人手に困ったらタイミーを使えばいい」「お金がないならタイミーを使えばいい」といった話が広がり、口コミでバイラル的に知名度が拡大しています。これは非常に強いポイントだと考えています。

稼働率は86%と高水準を維持しています。一方で、なぜ14%埋まらないのかについては、細かく分析を行っています。たとえば、直前の募集がどれくらい埋まらないのか、どんな案件が埋まらないのかを調べ、PDCAをしっかり回しながら、エリアごとにどう埋めていくかという戦略を立てています。

こうした取り組みにより、稼働率を上げることに成功しています。さらに、プロダクトの力も非常に強いと感じています。創業当初からプロダクトへの投資を続け、さまざまな機能をリリースしてきました。たとえば「限定公開」機能があります。

これは、過去に一度来たワーカーをグループ保存して、そのグループに向けて求人を出すことができる仕組みです。これによりリピーターを確保でき、企業側も安心して業務を任せることができます。ただし、限定公開にすると母数が減るため、稼働率が下がるという課題もありました。この問題に対しては、稼働率が下がりそうな場合には自動で公開範囲を切り替える機能をリリースすることで、稼働率の向上に成功しています。

また、NFCタグを活用した出退勤管理の仕組みについては特許を取得し、交通系ICカードのように簡単に出退勤を記録できる革新的な取り組みとして展開しています。競合に関しても触れたいと思います。

タイミーを利用していた企業が、手数料の安さを理由に他サービスを利用したものの、人が集まらなかったり、ドタキャンが多かったりして、結果的にタイミーに戻ってきたという事例もあります。

このように、タイミーが持つ高い稼働率と案件数の多さが評価されています。次に、行政との連携についてです。地方でも人手不足が原因で倒産するケースが増えており、経済の停滞が懸念されています。この課題に対し、行政と協力してタイミーを導入し、人手不足倒産を防ぐ取り組みを進めています。この一環として、自治体向けセミナーも実施しています。

また、三大インダストリー以外にも、ホテル、介護、クリーニング、ビルメンテナンスなど、さまざまな業界への進出を進めています。

これらの業界に適した活用方法を開発し、一定の投資を行うことで、新たな市場を開拓しています。このように業界を増やす横展開を進めることで、働くインフラを作り上げるというミッションを実現し、働き方に新たな可能性を提供しています。さらに、タイミーを導入した企業の拡大事例についても触れます。

たとえば、最初は東京でのみ利用していた企業が、「東京で良かったから大阪や北海道でも使ってみよう」とエリアを広げていくケースが多くあります。このように、タイミーは徐々にエリア拡大を進めています。タイミーの効果はコスト削減にとどまりません。

実際にタイミーを活用する店舗と利用していない店舗で売上を比較したところ、タイミーを利用した店舗の方が売上が向上することが実証されました。この結果をもとに、企業と具体的に「タイミーをどう活用すれば売上を伸ばせるか」という議論ができるようになっています。物流領域に関しても進化を続けています。毎回違う人が来ると困るという問題に対し、タイミーは派遣免許を取得し、リーダーを派遣する仕組みを導入しました。このリーダーがワーカーの受け入れを担うことで、企業の負担を軽減しています。この取り組みにより、他社が追随できない競争優位性を確立しています。

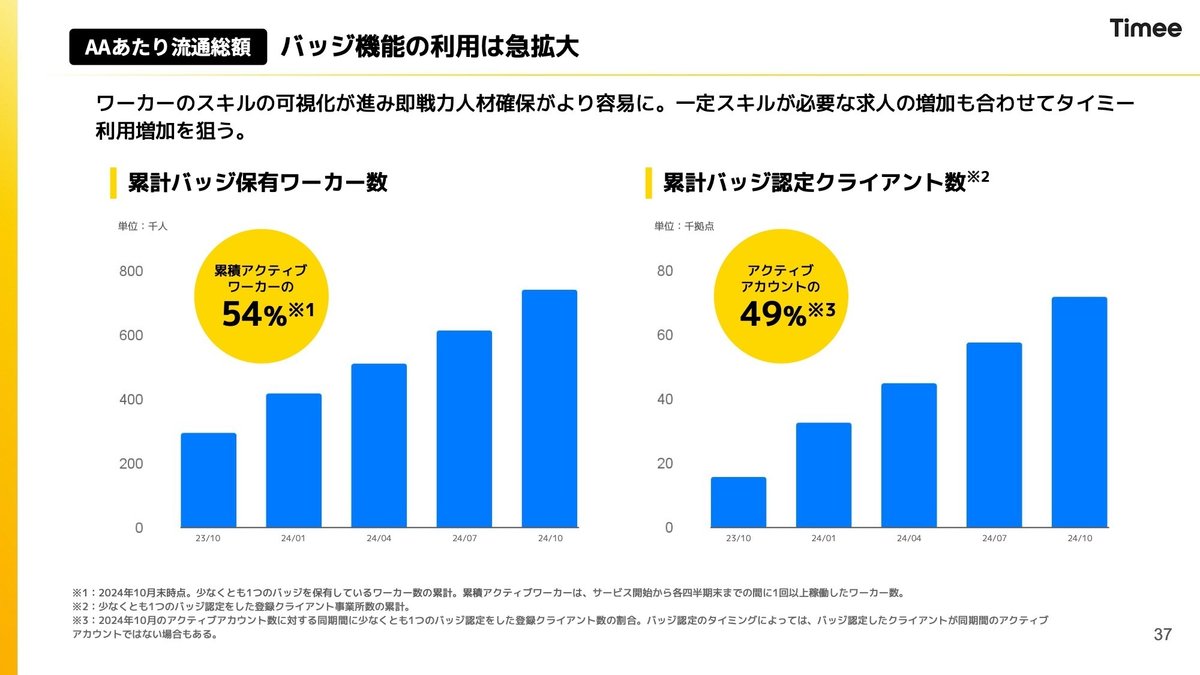

最後に、1アカウントあたりの流通総額についても、大きな成長の余地があると考えています。今後も企業との連携を強化し、さらに多くの分野でタイミーの価値を提供していきたいと思います。実際にバッジ限定公開という仕組みを導入しました。

タイミーの中で求められるスキルの高い方に対して、このバッジ限定公開を利用することで、バッジを持つ方が応募し、従来では任せられないと思われていた業務も任せられるようになっています。

この仕組みによって、タイミーでの業務のポジションがさらに増えています。バッジについてですが、働くことで取得できる仕組みになっています。私自身も昨年末に働いて接客バッジを取得しました。他にも仕分けバッジなどさまざまな種類があります。このバッジを取得すると、スキルが向上したり、時給が上がるなどのメリットがあります。クライアント側にとっても、スキルのある方に業務を任せられる安心感が得られる点が大きいと考えています。

現在、バッジ保有者の割合はアクティブワーカーの中で約54%に達しており、この新しいプロダクトは順調に拡大しています。まさにバッジ機能はタイミー独自のものであり、大きな差別化につながっています。

流通総額をさらに伸ばすために、1日だけ働くというサービスから、複数日働ける仕組みへと拡大しています。

さらに、「タイミーキャリアプラス」という新しい仕組みを導入し、正社員の採用を支援する事業も始めています。タイミーキャリアプラスでは、タイミーでの勤務履歴を履歴書のように活用し、正社員を目指す方が就職できるようサポートしています。この事業では、年収の20%から30%の手数料をいただき、ホテル業界やトラックドライバーなどの分野での転職を支援しています。

今後の投資分野については、短期と長期に分けて展開しています。さまざまな業界により積極的に進出するために、新規事業の立ち上げやM&Aを通じて、1日だけの紹介を超えた請け負いや人材紹介なども進めていきます。また、海外展開や、タイミーのデータを活用したフィンテック事業の展開も検討していきます。続いて、財務サマリーについてCFOの八木からご説明いたします。

財務サマリー

八木)私はタイミーでCFOを務めております八木と申します。ここから財務について簡単にご説明いたします。

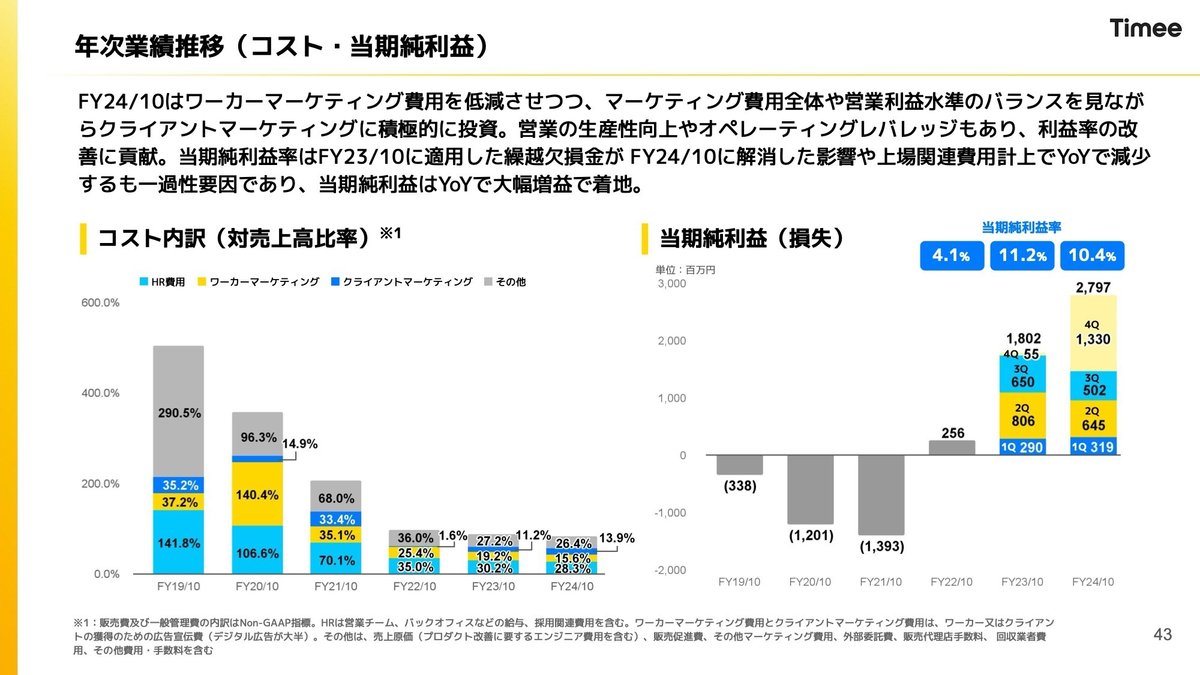

こちらのスライドでは、売上高と営業利益の年次推移を示しています。2024年10月期の売上高は268億円で、前年同期比66.5%の成長を達成しました。営業利益についても2022年10月期に黒字化を果たし、2024年も黒字を維持しつつ、大幅な増益を達成しました。前年比117%の成長率となり、営業利益率は15.8%と毎年改善を続けています。

次に、コストの内訳について説明します。タイミーのコスト構成は非常にシンプルで、人件費や採用費を含むHR費用、ワーカー向けやクライアント向けの広告宣伝費を含むマーケティング費用、そして支払い手数料や地代などがあります。これらの項目も売上が増えるに伴い比率が低下しており、営業利益率の改善に寄与しています。一部、2024年に当期純利益率が若干下がっていますが、これは税金や上場関連費用といった一過性の要因によるものです。

さらに、稼働率とテイクレートについてもご説明します。稼働率は年々向上しており、テイクレートも競争が激化する中で高い水準を維持しています。

また、流通総額の成長もアクティブアカウント数の増加によってけん引されています。一方、アカウントあたりの流通総額が若干減少していますが、これは中小クライアントの割合が増えたためであり、総流通総額には影響を与えていません。

コアワーカーの割合も重要な指標です。稼働ワーカー数に占めるコアワーカーの割合は現在53%に達しており、安定したプラットフォーム運営に寄与しています。また、クライアントにとってもリピートワーカーの存在が安心感につながり、タイミーの価値向上に貢献しています。

営業利益率については、現状の15.8%から中長期的に30~40%を目指しています。これを達成するために、営業活動の効率化やコアワーカーの増加による広告費削減を進めています。さらに、規律を持った投資を継続することで、利益率の向上を図ります。

キャピタルアロケーションについては、成長投資を継続しつつ、財務の健全性を維持していきます。必要に応じてM&Aやアライアンスを進めるとともに、余剰が生まれた場合には株主還元についても検討する方針です。

最後に、ビジョン・ミッションについては小川にバトンタッチします。

ビジョン・ミッション

小川)最後に、ビジョンとミッションについてお話ししたいと思います。タイミーはTimeに”e”とあるように、時間を意識した会社として立ち上げました。この「クワッカワラビー」というキャラクターがタイミーのマスコットです。オーストラリアの絶滅危惧種であるクワッカワラビーをモチーフにしています。

なぜこの動物を選んだのかとよく聞かれるのですが、Googleで「世界一幸せな動物」と検索したところ、このクワッカワラビーが出てきました。サービスを通じて世界を幸せにしたいという想いがあり、その動物をモチーフにキャラクターを作りました。タイミーのキャラクターとして非常に人気ですので、ぜひ覚えていただければ嬉しいです。

タイミーは「人類みな平等に時間がある」という考えを大切にしています。人生の時間は有限であり、その時間を豊かにすることには大きな価値があります。そのため、タイミーは時間を軸にしたサービスにフォーカスしています。

たとえば、「車の会社といえばどこ?」と聞かれると、多くの方がトヨタやテスラと答えると思います。しかし、「時間の会社といえばどこ?」と聞かれたとき、明確な答えはまだありません。時間に特化した会社を掲げる企業はほとんど存在しません。タイミーは、時間というテーマを掲げ、グローバルで大きな存在感を出していきたいと考えています。ぜひご期待いただければ嬉しいです。

私たちは、24時間という限られた時間の中ですべてを解決するのは難しいと考えています。そのため、まずは「働く時間」にフォーカスし、このタイミーのサービスを展開しています。働く時間は、人生の約4分の1を占める大きな部分です。

さらに、将来的にはB2C(企業対個人)からC2C(個人対個人)のサービスへと展開する可能性もあり、タイミーは非常に大きなポテンシャルを持っていると考えています。また、働く楽しさを伝えたいという思いもあります。一つの職業を選んだらそれがすべてだと思いがちですが、実は別の職業の方が向いている可能性があることに、なかなか気づけないものです。

タイミーは、多様な業種を掲載し、ワンクリックでさまざまな職場体験ができるプラットフォームを提供することで、自分に合った仕事を見つけられる環境を作っていきたいと考えています。まさに、働くためのインフラを構築し、人生を豊かにするお手伝いをしたいと思っています。

約40分にわたりご説明させていただきました。最後までお聞きいただき、誠にありがとうございました。

質疑応答

Q. 創業の経緯と理念、上場前後での事業環境の変化、そして今後の中長期的なビジョンについて教えてください。

A. 創業の経緯については先ほどお話ししましたので、ここでは割愛し、上場前後の事業環境の変化と中長期的なビジョンについてお話しします。

昨年7月に上場させていただき、多くのメディアや記事で取り上げられたことで、タイミーの知名度が大きく向上しました。それにより、これまで導入いただけなかった企業からも「話を聞いてみよう」といった反応をいただけるようになりました。また、上場したことで「リーガル的にも問題ない会社だろう」といった安心感を持っていただけたことも大きな要因だと考えています。これにより、企業様との新たなつながりが生まれ、非常に大きな効果を得られたと感じています。

中長期的なビジョンとしては、時間にフォーカスした会社として、グローバルに存在感を示していくことを目指しています。時間を軸にしたサービスで、働くインフラをさらに進化させ、人生の中で大きな比重を占める「働く時間」を豊かにする取り組みを続けていきます。

Q. 社員一人ひとりの倫理観を保つための社内制度や、組織内の価値観(バリュー)の定義について教えてください。

A. ご質問ありがとうございます。まず、不正や倫理的な問題を防ぐためには、何をするかではなく、誰を採用するかが非常に重要だと考えています。そのため、採用プロセスには非常に力を入れています。タイミーの採用通過率は非常に低い水準で、誠実さや向上心、人の喜びを自分の喜びと感じられる素直な人を採用しています。

さらに、採用後には2週間の研修を通じて、社員全員がタイミーの理念やバリューをしっかり理解できるようにしています。また、営業部などでは横断的な事業管理体制を整え、数字や行動をチェックする仕組みを導入しています。これにより、現時点では不正行為は起こっていない状況です。

タイミーには4つのバリューがあります:

理想ファースト - クライアントの課題に対して理想的な提案を行うこと。

オールスクラム - 部署を超えた連携を重視すること。

努力作やり抜く - 掲げた理想を最後までやり遂げること。

バトンつなぎ - 成果を仕組み化し、次世代へつなげること。

これらのバリューは評価基準や年間表彰にも組み込まれており、社員全員に浸透しています。

Q. 103万円の壁の上限引き上げによるタイミーへの影響や、業務に関連する法改正への対応について教えてください。

A. ご質問ありがとうございます。103万円の壁については議論が進み、2025年度から123万円に引き上げられることが決定しています。さらに178万円程度まで引き上げるという大方針も示されています。この年収の壁が働き控えの要因となっていたことは周知の事実であり、壁が引き上げられることで、タイミーを利用して収入を増やす動きが活発化すると期待しています。これは非常にポジティブな変化だと考えています。

法規制に関して、現時点でタイミーの事業に大きな影響を与えるものはありません。タイミーでは、厚労省や経産省、財務省などの各省庁と意見交換を行う専任の役員を置いています。タイミーとして改善を望む点や懸念点について議論を重ね、大きな規制による影響を最小限に抑える取り組みを行っています。

Q. 今後どのようなことがあったとしてもタイミーさんの価値を維持し、余裕のある企業に成長するために、現状の課題はどのようなものだとお考えでしょうか。

A. タイミー社はプロダクト組織にこだわり、これまで通りものづくりを続け、さらに加速させていく所存です。大きな問題は感じていませんが、競合環境の中でコアバリューを磨き続ける必要があります。タイミーを利用する店舗が売上高向上や人員充足率の改善、回転率の上昇、客単価の向上などを実感できるデータを複合的に提示し、30%の利用料が妥当だと感じていただける価値を提供することが重要です。現状に満足せず、革新的なビジネスを生み出すため、競合環境に向き合いながら提案を強化していきます。

Q. 隙間時間を利用しての飲食店バイトは、スタッフのサービスの質の低下につながる可能性があると思います。この相互評価以外での解決策はお考えでしょうか。

A. タイミーを利用する飲食店では、例えばスタッフ不足で注文が届かない状況を解消するために、業務マニュアルを整備し、求める人材像に合った人材を配置するよう努めています。具体的には、例えばビールを運ぶなどの業務においても、適切に対応できる体制を整えることで、お店の満足度を向上させています。高級店でもタイミーが活用され、実際に90%以上の良い評価を得ており、無断欠勤率も0.1%と非常に低い水準を維持しています。今後もミスマッチの改善に努めながら、提供価値を高めていく方針です。

Q. 豊富な登録者基盤を活用して、より専門的な案件の開拓による単価向上と収益性改善に向けた戦略はお考えでしょうか。つまり、誰でもできるような仕事ではなく、登録者の中で一部ができて良い単価のお仕事を創出できるのではないかという質問です。

A. 弊社はIT企業として、DXが必要な業界、特に物流、飲食、ホテル、介護といった分野に注力しています。ITエンジニアのマッチングは現在検討しておらず、自社の強みと戦略に基づくべきだと考えています。例えば介護資格を持つ方と介護施設のマッチングや、調理師免許を持つ方とのマッチングなど、専門性の高い人材マッチングが生まれており、これが高単価案件の創出や収益性改善に寄与すると見ています。

Q. 物流の比率が全体の約4割と多いですが、この属性のトレンドは変わりませんか?今後強化したい属性や、強くなりそうな属性はありますか。

A. 物流セクターは非常に重要な位置を占めており、大きな投資を行っています。昨年まではホテル業界などの比率は低かったですが、さまざまな業界が増えてきたことでウェイトが変動する可能性はあります。しかし短期的には物流比率が大きく減少することは考えておらず、引き続き重要セクターとして投資を続けます。同時に他のインダストリーも伸ばしていく方針です。

Q. 市場変更は今グロース市場上場されていますが、市場変更に対するお考えと目標時期についてお話しいただけますか。

A. 市場変更についてですが、現時点でプライム市場への具体的な移行予定はございません。現在のグロース市場上場は、高い成長を継続していく中でグロース市場の趣旨に合致していると考えています。もし将来的にプライム市場への変更が適切と判断されれば、その際は準備を進め、移行を検討したいと思います。

Q. がっちりマンデーなどテレビ出演はどのような効果がありましたか。

A. テレビ出演は非常に大きな効果がありました。番組を通じて多くの方からご連絡をいただいたり、タイミーの利用者が増えるなどの成果が見られています。全国的にタイミーがどのように使われているのか、どんな世界を目指しているのかを伝える貴重な機会となり、重要な番組については積極的に露出し、ブランド認知を高めています。

Q. 大阪万博の影響はどのようにお考えでしょうか。チャンスやワーカーの減少、競合とのバッティングなどに対してどのように対処されますか。

A. 大阪万博は大きなチャンスだと捉えています。万博により多くの来訪者や、イベント運営、飲食店・ホテルの人手不足が見込まれ、タイミーが活用される場面が増えると期待しています。一方で、競合も増える可能性があります。そのため、なぜタイミーを使うべきかを明確に伝え、人手不足の中での最適な解決策としての価値を示すことが重要です。これにより、競争環境でも確固たる地位を築いていきます。

Q. タイミー社では、タイミーで募集された方が実際に働いているのでしょうか。また、タイミーを通じて正社員になったり、定期的な募集はありますか。

A. はい、多くの方がタイミーを通じて仕事を始め、正社員になったりしています。例えば、架電の導入サポートやピーク時の事務作業など、タイミーを活用して自社業務を支援するケースもあります。特に人気の案件は瞬時に応募が殺到するため、応募者にはお気に入り登録や通知設定を推奨しています。

Q. タイミーというサービスは革命的な事業だと思いますが、労働者の低賃金化を加速させないかという懸念があります。数年後、タイミーの利用者の低賃金化が社会問題にならないか、どのようにお考えですか。

A. 日本全体の賃金が上昇傾向にある中、タイミーでもバッジ機能を通じて、時給が最低賃金プラス200円以上のオファーを提示しています。優れた働き手には直接雇用や正社員への道も開かれており、派遣会社とは異なる柔軟な雇用機会を提供しています。タイミーは働くきっかけとして利用されることを前提としており、低賃金化を助長しないよう、企業との連携や支援を通じて適正な報酬やキャリアの向上を目指しています。

Q. 短期の成長戦略にあります「福利厚生」について、ぜひ解説をお願いいたします。

A. タイミーは既に1000万人以上のユーザーと30万拠点を超える企業に利用されています。新規事業として、これらのアセットをより高付加価値に変えることが重要だと考えています。福利厚生サービスは数多く存在しますが、タイミーのユーザーや企業のニーズに合わせたシナジー効果の高いサービスを構想しています。例えば、企業がクーポンを提供する形や、働き手が月額料金を支払って福利厚生サービスを利用する形など、多様なビジネスモデルを検討しています。現時点では具体的な動きはありませんが、構想の一環として提案しており、今後具体化に向けて取り組んでいく予定です。

Q. HRの戦略として「大中規模向け営業活動のさらなる効率化」とありますが、日本では多くの企業が中小企業も含めて売上を伸ばそうとしています。規模の小さいクライアントも攻める必要があると思いますが、効率化に関してどのようにお考えでしょうか。

A. おっしゃる通り、中小企業が多い日本市場では、大中規模企業向けの営業活動だけでなく、小規模企業向けのアプローチも重要です。タイミーでは現在、600名の営業担当者が活動しており、営業人数の増加だけでなく、営業の効率化にも注力しています。一人当たりの営業効率を高めるために、ナレッジシェアやセールスフォースの導入など、営業プロセスの最適化を図っています。また、小規模企業向けにはヒューマンタッチを重視せず、電話やメール、システムを活用した効率的な営業手法を導入しています。これにより、営業生産性を向上させつつ、小規模企業にも効果的にアプローチできる体制を整えています。

Q. 2008年にグッドウィル社が日雇い派遣の停止命令を受け倒産した事実があります。コンプライアンスが遵守されないと事業の存続に関わるリスクがあると懸念していますが、社内および政府に対してどのような対策を取っていますでしょうか。

A. コンプライアンスの重視は非常に重要だと認識しており、タイミーではロビイング担当者を設け、各省庁との対話を積極的に行っています。また、社内では情報統制を徹底し、ガバナンスや研修を通じてコンプライアンス意識の向上に努めています。社員数が増加する中で、完璧な体制を維持することは難しい部分もありますが、経営者としてコンプライアンスを最重要事項と捉え、継続的に仕組みや体制の強化に投資しています。グッドウィル社の事例を踏まえ、働き手に寄り添ったサービス設計を行い、問題が発生しないよう努めています。これにより、突然の停止命令を防ぎ、健全な事業運営を継続していく所存です。

Q. アクティブアカウントあたりの流通総額の下落が止まらない理由を教えてください。アクティブアカウントの流通総額の下落が続くと、全体の流通総額が伸びてもアクティブアカウントの増加により営業コストが上昇し、利益率の向上が見込めないと考えています。この営業コストの向上をどう防ぐのか、対策があれば教えてください。

A. タイミーは創業以来、エンタープライズ営業を強みにしており、多くの大企業にご導入いただいています。大企業は店舗数が多いため、一気に拡大が可能ですが、最近では個人店舗向けの取り組みも進めています。現在、飲食店は約60万店舗あり、そのうち50万店舗が個人経営です。この割合の増加がアクティブアカウントあたりの流通総額に影響を与えています。大企業と中規模企業ではアクティブアカウントあたりの流通総額に差がありますが、今後もこの傾向は続くと考えています。しかし、アクティブアカウント数を増やしつつ、総売上高を維持・拡大することで、営業コストの上昇を抑制し、利益率の向上を図ります。具体的には、大企業においてはタイミーを利用することで売上が伸びている事例を増やし、個人店舗向けにも効果的な活用方法を提案していくことで、アクティブアカウントあたりの流通額を維持・向上させる努力を続けています。

Q. KPIである稼働率の適切な値はどのようにお考えでしょうか?これ以上の改善の余地はあるのでしょうか。

A. 稼働率について100%が理想に見えるかもしれませんが、100%稼働だと「働きたいのに働ける案件がない」という状況になるため、需給バランスが崩れてしまいます。現状、約86%で推移しておりますが、更なる改善の余地はあると考えています。

Q. 今後、日本ではインフレが長期化することが予想されます。タイミーを繰り返し利用されているユーザーは、中長期的にインフレに負けない賃金の上昇を期待できるのでしょうか。それともその部分は求人側の給与設定次第なのでしょうか?

A. 繁忙期やクリスマスなど、特定の時期には時給が上昇する傾向が見られます。企業は必要な人材を確保するために時給を上げるケースが多く、日本全体で人手不足が続く中、タイミー内でも賃金は上昇していくでしょう。長期的には良い労働環境を提供し、人手不足を解消するための仕組みを成熟させることで、利用者の賃金交渉も支援し、賃金が上昇する環境を整えていく方針です。

Q. 一時立て替え払いはタイミーさんのビジネスモデルの特徴だと思いますが、これに伴うリスク(財務など)についてはどのように対策されていますか?

A. 立て替えいに伴うリスクは、いくつかの方法でヘッジしています。まず、タイミー自体が借り入れを行い、立て替え資金を支えています。また、外部にアウトソースすることでキャッシュフローの負担を軽減する選択肢も検討しています。さらに、既に約100億円の借入金があり、その3倍のクレジットファシリティが確保されています。これにより資金調達のリスクを低減しています。財務健全性維持のため、立替金と借入金を両立させ、債券の流動化などでバランスシートをスリム化し、財務指標の改善に努めています。複数の観点でリスクを管理し、今後も高度な調達手段を検討しながら対応していく方針です。

Q. 売上の規模が大きくなると成長率の鈍化が見られますが、再加速することはあり得るのでしょうか?

A. 規模拡大に伴い成長率が鈍化しているのは自然な現象ですが、現状の成長率は十分高水準です。更なる成長のためには、まだ未開拓の市場やM&Aなどによる非連続的な成長を検討しています。もちろん、大規模な売上の中で一気に成長率を上げるのは難しい面がありますが、中長期的には新たな施策や市場開拓を通じて成長率の再加速を目指しています。種を蒔き、それが開花するような状況を作り出すために、さまざまな施策を継続していく考えです。

Q. 営業キャッシュフローの売上債権と立替金の中身について教えてください。税引き利益よりも増加額が大きくキャッシュフローが回っていないように感じました。売上債権と立替金の増加を低減する施策はないものなのでしょうか?

A. まず、売上債権の立替金の中身というところになりますが、売上債権の売上のところについてですね。ここについては先ほどの通り、平均テイクレートというところで30%をチャージさせていただいておりますので、企業様からいただくタイミーの手数料が売上債権になっております。

次に、立替金についてです。これは働く方が受け取る給料をタイミーが立て替えてお支払いしているという部分になりますので、立て替えしている給料の部分が立替金の中身になっております。

次に、税引き利益よりも増加額が大きいという点についてです。23年についてはキャッシュフローのところはマイナスとなっており、こちらのスライドにある通りマイナスになっているのですが、前期については営業キャッシュフローがプラスになっております。

この点については、当期純利益がしっかりと大きな額で出ていることに加え、売上債権や立替金の増加についても、これまでと比べて成長率が2倍、3倍で増えていたというところから若干落ち着いてきているため、運転資金の増加率も低減しているという状況です。

その結果、私たちの現預金や前月からのお客様の入金によって、基本的にはキャッシュフローがうまく回っている状態になっています。そのため、営業キャッシュフローもプラスになっている状況です。

今後、こちらがさらに悪化してマイナスになっていくような状況は想定しておりませんので、現時点では問題ないと考えております。

Q. 事業者様が雇用したタイミーさんへの支払いについてですが、タイミーから事業者への使用代金請求は主にネットプロテクションズさんのかけ払いを利用されていると認識しています。貸し倒れが増えることでネットプロテクションズさんに支払うコストも増大すると認識していますが、それで問題ないのでしょうか?また、貸し倒れリスク低減策はどのようにされていますか?

A. まず、大前提として、ネットプロテクションズさんとの取引や詳細に関わる部分は個別にお答えできませんので、基本的な事項に留めさせていただきます。

タイミーから事業者様への利用代金の請求および回収についてですが、全てがネットプロテクションズさんを経由して行われているわけではありません。主に中小企業のお客様についてはネットプロテクションズさんを経由しており、それ以外のケースではタイミーが直接回収を行う形になっています。

貸し倒れが増えることで支払いコストが増大するかについてですが、タイミーは債権のデフォルトリスクに対する保証を得ています。そのため、貸し倒れが増えたとしても、タイミーがその増加に応じてコストをどんどん上げるのではなく、リスクヘッジとして保証料を支払うことで、ネットプロテクションズさんが対応する仕組みになっています。現状では、タイミーとしてデフォルトリスクが大きく増加することは想定しておりません。

Q. タイミーで来てもらった方について、「良い人だと言えば直雇用していいですよ」というケースはどうなりますか?これはタイミーさんに人材紹介料を支払うものなのでしょうか?それとも、企業側で直雇用を決めればよいのでしょうか?

A. こちらに関しては、別途紹介料をいただくことはしておりませんので、企業側で直接雇用を決めていただいて問題ありません。

実際に、タイミーの営業担当者も「どうしたらより良い採用ができるか」といったナレッジを持っておりますので、そうした部分で手助けさせていただくことは可能です。

タイミーとしては、利用者を直接雇用させることを阻害するような手数料設定は行っていません。むしろ、働きたい方が直接雇用されたい、正社員になりたいという希望をサポートすることが我々の理念に沿っていると考えています。そのため、無料でそのようなサポートを提供し、素敵な雇用の機会を創出できれば非常に嬉しく思っています。

働くことを通じて人生の可能性を広げるためのインフラを、今後もしっかりと作っていきたいと考えています。

Q. 先ほど立て替え払いの質問がありまして、それの追加の質問になります。業務面・運営面で、立て替え払いに対するモラルハザード、不正防止の取り組みはされていますか?

A. はい、ありがとうございます。まず、モラルハザードという点についてですが、一旦立て替え払いをしている際に不正が発生しないかという懸念だと捉えさせていただきます。タイミーでは、働いていないのに支払いを先に受け取るということは行いません。具体的には、働き手がしっかり勤務を行い、その勤務が終わった後に勤務実績に基づいて申請を行い、タイミーが立て替え払いをお振り込みするというプロセスになっています。

勤務時間がしっかり完了しているかどうかについては、当社プロダクトで二次元コードを利用して出退勤を記録する仕組みがあります。このデータに基づいてお支払いを行っております。そのため、全く働かないでお金だけ持っていくような不正行為は基本的に発生しないと考えています。

追加の質問として、事業者の意図的な踏み倒しなど不正防止について問われました。これに関しては、事業者様が意図的に支払いを踏み倒したり不正を行う場合、タイミー側で様々なチェックをかける仕組みを導入しています。例えば、不自然な求人掲載を検知して掲載を停止するなどの対策を行っています。

ただし、具体的なセキュリティ対策の詳細については公開が難しいため、詳細は控えさせていただきます。会社としては、不正が働かないような体制を複数の観点から整備し、モラルハザードや不正防止に努めております。

Q. 先日放送されたがっちりマンデーを拝見しました。その中でニトリの似鳥会長が御社の時価総額について質問されたり、トリドールの粟田社長が御社の会議に参加され業務に興味を持たれているシーンがありました。もし放送以外でお二方とお話をされた際、御社に対してどのような印象をお持ちになったのか、差し支えない範囲で教えていただけないでしょうか。他社の経営者視点でどのように見られているのか知りたいと考えております。

A. ありがとうございます。まず、似鳥会長やトリドールの粟田社長との関係についてですが、似鳥会長は北海道のお土産を持って来てくださったり、粟田社長とは一緒に食事をさせていただくなど、経営者として非常に親しくお付き合いいただいております。こうした交流を通じて、さまざまな対話をさせていただいております。

タイミーの可能性についても興味を持っていただいているものと感じております。もちろん、私から直接「タイミーの可能性」と強調するのは控えたいところですが、このようにお忙しい経営者の方々が時間を割いてお話をしてくださること自体が、タイミーに対する大きな関心の表れだと考えております。

また、ニトリ様やトリドール様も、タイミーのサービスを一部導入・活用してくださっていると理解しております。このように、経営者の方々はタイミーの提供する価値に興味を持ち、人手不足の時代において不可欠なサービスとして期待してくださっているものと感じております。

Q. ワーカーさんがクライアント先でパワーハラスメントやセクシャルハラスメントを受けてしまった場合の対応の仕組みはどのようになっているのでしょうか。

A. この件に関しましては、カスタマーサポートセンターを設置しております。ワーカーさんからそのような問題についてお問い合わせをいただいた際は、弊社が間に入り、まず何が起きたのかについて事実確認をしっかりと行い、是正措置も含めて対応させていただいております。

それ以外にも、アプリ上に通報ボタンを設置しております。お問い合わせをすることに抵抗のある方は、アプリから通報していただくことも可能です。これらの仕組みを活用し、問題解決に根本的に取り組んでおります。また、深刻な問題を起こしたクライアントに関しては、サービスの利用を制限させていただく措置も取っております。

なお、本サービスでは相互評価の仕組みを導入しており、また業務内容を明確に切り分けて依頼する形式となっております。さらに、初めて訪問する現場での就業となるため、お互いに緊張感を持って働く環境となっております。一般的に、このようなハラスメント行為は長期的な関係性の中で発生しやすい傾向にありますが、本サービスの特性上、そのような事案が発生する可能性は比較的低いものと考えております。

Q. 2024年の飲食店の倒産係数が過去最高を更新したとのニュースがあります。インフレ負けするような賃金しか提示できず、飲食店が倒産する印象があります。大手飲食店でもインフレの影響で不採算店舗の縮小などが今後加速する気がしますが、こうした動きは御社に対して全く影響はないのでしょうか?また、何か対策はありますか?

A. ありがとうございます。確かに、飲食店業界ではインフレの影響や経済状況の悪化により倒産リスクが高まっているというニュースを目にします。コロナ禍における雇用調整助成金の影響などもあり、飲食店の経営環境は厳しくなっています。タイミーとしては、飲食業界の倒産や不採算店舗の増加が市場全体に与える影響については、直接の大きな影響は少ないと考えています。

理由として、まず飲食店の倒産が発生した場合に空いたスペースを活用して新しいビジネスを展開する動きがある点が挙げられます。こうした動きは新たな雇用需要や業務機会につながり、タイミーのマーケットが急激に縮小することはないと考えています。また、飲食セクターはタイミーの総売上の約17%程度を占めており、仮にこのセクターに大きな変動が起きたとしても、タイミー全体への影響は限定的であると見ています。

さらに、タイミーは特定の業界に依存せず、多様な業界にサービスを提供しているため、一つの業界の低迷が全体に与える影響は緩和されています。そのため、現時点では飲食店の倒産がタイミーのビジネスに大きな悪影響を及ぼすとは考えておらず、特別な対策を講じる必要はないと判断しています。ただし、市場動向は常に注視しており、必要に応じてサービスや戦略の見直しを行う準備は整えています。

Q. 大株主に株式会社MIXIさんが第4位にいらっしゃいますが、どのようなお関係でしょうか?

A. ありがとうございます。株式会社MIXIとは、創業間もない時期に出資をいただいた関係にあります。実際に、MIXIの笠原さんにもお会いする機会があり、学生企業家として大変尊敬しております。MIXIはゲーム会社であり、ダウンロード後のユーザー行動のファネル改善やUXデザインに長けた技術を持っています。

このため、どういうふうなサービス設計にした方が良いのか、キャンペーン設計についてなど、様々な議論をさせていただいています。MIXIは最近、千葉ジェッツやFC東京といったスポーツビジネスにも参画しており、そうした場でのタイミーの利用に関するコラボレーションも進めています。MIXIは単なる投資家というだけでなく、技術的・戦略的なパートナーとしても強い信頼関係を築いており、彼らとの協力を通じてタイミーのサービス向上にも大いに役立てています。

投資家の皆様へ

本日は誠にありがとうございました。

タイミーとしては、まだまだ成長の余地が大いにあると確信しており、私自身も全力でコミットしてまいります。先週はアメリカでIR活動を行い、グローバルの投資家の皆様からも期待を寄せていただいていることを実感しました。日本国内にとどまらず、海外からの資金も取り込みながら、高い成長を維持していきたいと考えています。

また、日本の少子高齢化や労働力不足といった課題の中で、日本の働くインフラを整え、社会に貢献するサービスを提供することには大きな意義があると感じています。これからの日本にはなくてはならないサービスを創り出すという強い覚悟を持っています。

私自身、今年28歳と若い経営者ですが、その若さを活かし、エネルギー溢れる経営を目指していきます。上場企業の経営者としては最年少かもしれませんが、その経験を糧に、経営幹部の採用や教育をしっかりと進め、自分自身の覚悟をもって事業を推進してまいります。

今後も中長期的に皆様とお付き合いさせていただければ幸いです。本日は本当にありがとうございました。