チャートパターンのお勉強(2):基礎編

こんにちは😊

前回に引き続き、チャートパターン分析の基礎について解説したいと思います。

[注意]

記事はおじさんの手法の紹介ですので、他の手法を否定するものではありません。

まずは前回のおさらいです😊。

チャートパターンで一番大切なのは「なぜそのように動くのか」ということで、特に市場の主役である大口投資家が何を考えてどんな判断をしているのか(心理)、チャートパターンから見つけていくことが狙いでしたね🤩。

それから、「チャートで市場を予測することはできません」が「チャートでタイミングを計ることはできる」ので、「株価を予測するのではなく、自分がどう動くべきか」を考えるのがチャートパターン分析の目的でした😉。

今回は実際のチャートの解釈とパターンを読む上でのテクニカルなスキルについて、基礎的な内容を説明します。

チャートパターンにはマクロとミクロの両方の視点があります。順番に見ていきましょう。(ミクロな視点は次回ご紹介します!😉)

マクロな視点:株価と出来高

下の図を見てください。ごくありふれた株価と出来高のチャートです。

さて、皆さんはこのチャートから何を読み取れますか?🤔。

銘柄によって背景が異なりますし、決算発表や新商品発表のようなイベントがあったかどうかは分かりませんので、ここでは株価と出来高のみから考えられる推定をしてみてください。

典型的な例として分析した結果は下の図です。一緒に見ていきましょう。

まず前提として、買う側にも売る側にも「強気メンバー」と「弱気メンバー」の両方がいるということは理解できると思います🤔。

上の図で出来高を見ると、A地点で買った人もB地点で買った人もたくさんいます。株価というのは買う人と売る人の両者がいないと成立しませんから出来高が多いということは買った人も売った人も多いということですね。

この後で株価が上がって橙色の点線で囲ったC地点に達したとき、この銘柄保有者の「心理」はどうなっているでしょうか😎。

A地点で買った人は大きく値下がりして含み損となった株価がまた上昇してきたので、含み損が解消したこの辺りで手終いしたくなっています。いわゆる「やれやれ売り」です。B地点で買った人の中にも株価が上昇したのでそろそろ利確しておこうという人が増えています。この人達はC地点から大きく株価が上がらないと見ている「弱気メンバー」です🥹。

「弱気メンバー」の手終い売りと利確売りが生じますので株価はなかなか値上がりしづらくなって押し目を作りながら株価は停滞します。ピンクで囲った出来高を見てください。これは「弱気メンバー」の売りが終わって売買が減少してきた様子を示しています。

この期間を過ぎると「強気メンバー」だけが残っていますので株価は再上昇を始めたというわけです。皆さんが新たにこの銘柄を買うなら、C地点から上昇を始めたときがもっとも確実ですね😉。

前回の繰り返しですが、チャートパターンは「原因」ではなく「結果」ですので、C地点に達した時点では株価が上昇するのか下落するのかは分かりません。でも、注意深く観察することで「何が起きているのか」を推定して「買う/売るならどのタイミングなのか」を計ることはできます。上の例なら、「C地点から上昇を始めたら買う」というのがチャートパターンの成功例になるわけです。(どのタイミングで買う/売るのかは今後の記事で説明していきます。)

振るい落とし

上で説明したのがチャートパターン分析の例です。

よく「ダブルトップができたから売り」とか「下降ウェッジが出たから買い」のような丸暗記をして取引をしようとする初心者がいますが、そのような取引ではカモになるだけです。

「ダブルトップができたということは大口の心理は○○のはずだから、下落が始まって△△円のサポートラインを下回ったら売ろう」のように考えましょう。

フジコ投資法の記事で紹介しているミネさんの手法も、これと全く同じ考え方です。

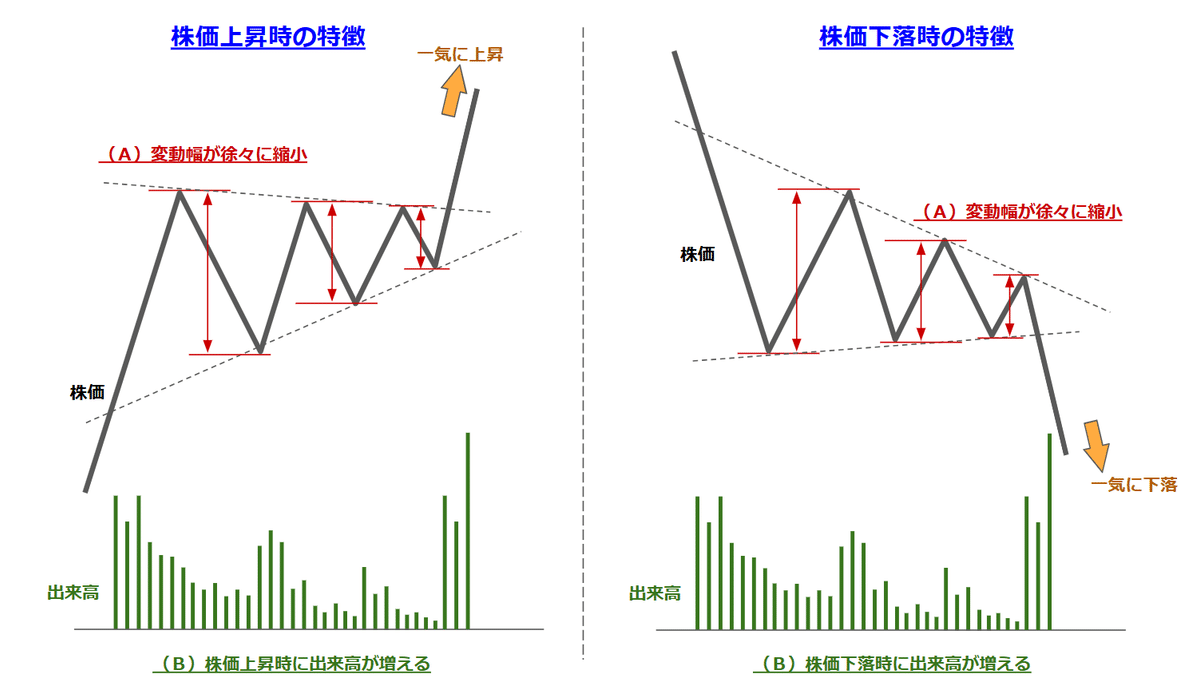

このようなチャートでは先ほど見たように「強気メンバー」だけの状況を作るために大口投資家の「振るい落とし」が行われています。例えば上の図の上昇相場の振るい落としはこんなイメージです(下落は逆)。

前回から説明しているように、チャートパターンを使ったテクニカル分析は「心理戦」と言えます。というのは、政治経済の動向や企業の業績のようなファンダメンタルズの分析とは異なって、短期的な取引は取るか取られるかのゼロサムゲームのようなものですから麻雀やポーカーに近いのです。市場の参加者たちがどう動くのか、心理を読むわけですね🫨。

しつこいですが「株価というのは買う人と売る人の両者がいないと成立しません」から、ダブルトップになったからといって全員が売りを始めたら買い手がいなくなって大暴落が始まります(そういうときもありますよ)。つまり、皆さんが「ダブルトップになったから売ろう」と思って株が売れたとき、反対に「ダブルトップに見えるけどいまから株価が上がるはず」と思っている人がその株を買ったということです😣。

「チャートパターンで予測することはできない」という意味がお分かりいただけたと思います。

続いて、株価の波を実際のチャートでどのように見るかを説明していきます。

チャートパターンの注意点

このチャートはみんな大好きNTT(9432)の2024年の日足チャートです。

これまで示してきた解説図と違って、ローソク足のチャートでは株価は滑らかな曲線のようにはなりませんし、どこがトレンドを示している山や谷に該当するのか、よく分かりません😢。

どうやってチャートパターンを描けばよいのでしょうか?

実は、チャートパターンと呼ばれるような線の引き方は人それぞれで、はっきりしたルールはありません。例えば上のNTTのチャートにパターン線を引こうとしても、どの点を山や谷として考えるかによって何種類も線が引けてしまいます。

繰返しているように、チャートパターンというのは株価予測の手法ではなく、分析してタイミングを計る手法ですので、ここでしっかり学ぶべきことは「チャートパターンの描き方に正解はないので、自分のルールを作る」ということです😊。

初心者の中には、チャートパターンで株価の予測ができるという勘違いから、正しいチャートパターンの描き方があると思って正解を追い求めてしまう人がいますが、時間の無駄ですよ。

その一方で、正解が無いということはどのようにでもチャートパターンを解釈できてしまいます。すると、自分の都合の良いチャートパターンを作ってしまいがちです。例えば、株価が上がってほしいという心理があると「これはダブルボトムに違いない」のような自分勝手なチャートパターンとして解釈してしまうのです。プロスペクト理論の心理バイアスですね。

「自分のルールを作る」というのはそういうことで、常に自分で決めたルールでチャートパターンを読むことで、その時の心理状態に影響されない分析ができるようになっていきます😉。

それからもう一つ、どの時間足でチャートパターンを見るのがよいのか、という疑問もありますよね。こちらにも答えはありません。長期のトレンドを見るのか、それとも1分足のような超短期のトレンドを見るのか、ご自身の取引スタイルに必要な情報を考えながら選んでください。

そう言われても難しいですよね。ええ、チャートパターン分析は難しいんです😭笑

ですので、チャートパターン以外の視点からも分析をするためにインジケータのような手段がありますよね。おじさんがこれまで有用なツールとしてnoteで紹介したテクニカルインジケータには、RCI、RSI、出来高VCP、RSモメンタムのようなものがありますが、これらはチャートパターンから読み取れるタイミングを補完してくれるインジケータです🥰。

トレンドラインを引いてみよう

トレンドラインというのは、株価チャートの山や谷をつないだ線のことです。最近のTOPIXのチャート(日足)をサンプルとして見てみます。

2つ以上の高値を結んだ上側の線をレジスタンスライン(抵抗線:RL)、2つ以上の安値を結んだ下側の線をサポートライン(支持線:SL)と呼びます。特徴的な頂点(山と谷)を結んだジグザグ線がチヤートパターンです。2つの線の間を株価が行ったり来たりしています。RLに達すると株価は下落、SLに達すると株価は上昇。不思議だと思いませんか?🤔

これは投資家の多くがRLやSLを意識している結果だと言われています。先に見たように「心理戦」ですから。皆さんもそろそろ高値かなと思ったら売りますし、そろそろ底値かなと思ったら買いますね。

このRLやSLやジグザグ線を引くための頂点をどうやって選ぶのか、悩ましいですが自分のルールを作ってください。最近のチャートツールは自動的に線を引いてくれるインジケータを装備している場合もあるので、それを使うのも手ですね。

上に書いたように自分の勘で頂点を選ぶとバイアスがかかって失敗しますので、一例ですが、初心者におすすめの手法にGMMA(複合型移動平均線:Guppy Multiple Moving Average)というものがあります。GMMAは12本のEMA(指数平滑移動平均線)をチャート上に表示してトレンドの方向性と強弱を見る手法で、短期EMA帯と長期EMA帯が交わっていない(=トレンドが明確)ところの頂点だけを選ぶことができます。

この他、トレンド線を引くとき、ローソクの実体とヒゲのどちらを選ぶのかという疑問もありますね。これも自分ルールを作りましょう。 これについては時間足によってケースバイケースなので「両方使って描いてみて、RLとSLをバンド(帯)として考える」というのが正解なのですが面倒ですよね。チャートパターン分析にそこまでの精度は必要ありませんから、どちらかにルール化してしまえばよいと思います。おじさんはヒゲしか使いません🥸。

数年単位では使えない

数年単位の長期の視点では、金利・インフレ率・企業の成長率が株価に影響しています。前回の記事で説明したように、チャートパターンは大口投資家や市場の心理を読み取る手段ですので、数年レベルになってくるとチャートパターンは使えません😱。大口投資家はビジネスですから、数年単位でのんびりと仕掛けをしてくる大口投資家はいないからです。

以前、対数チャートの使い方の記事で説明したように、長期視点では対数チャートで株価を分析する方が合理的で便利です。

例としてS&P500のリーマンショック以降のチャートを見てみます。

はっきりとした長期トレンドを示していますね。図ではトレンドバンドの標準偏差を1.65σ(90%をカバー)と3σ(99.7%をカバー)で描いてあります。

ほとんどの銘柄は長期ではこのように対数チャートで明確なトレンドが出ていることが多いので、トレンドバンドの上限や下限に近付いた時にトレンドが変わる可能性を分析するのがよいと思います😉。

対数チャートでは「ピッチフォーク」を使った分析が効果的で、オリジナルの「アンドリューズ・ピッチフォーク」よりも「シフ・ピッチフォーク」がおじさんのおすすめです。

上の図のトレンドバンドを示すTradingViewインジケータと、シフ・ピッチフォークの使い方はまた別の記事で近日ご紹介したいと思っています😊。

まとめ

前回に引き続き、チャートパターンを分析するのに大切な前提条件について説明しました。今回は実際のチャートの解釈とパターンを読む上でのテクニカルなスキルについて、マクロの視点を説明しました。

次回はミクロな視点をご紹介します。

なかなかチャートパターンの種類まで辿り着きませんが、あと少し、辛抱して頑張ってください。

ではまた!😊