【投資ノート#4】配当について

前回まで割安性を示す指標であるPBR、PERを見てきました。

PBRは会社の資本、PERは会社の稼ぎに対して株価の割安性を見る指標でしたが、今回は配当について整理していきたいと思います。

株式会社の仕組みと配当

株式会社は発行した株式を買って貰う事で会社運営の資金を集めます。

社債(会社が発行する負債)も同じように会社が資金調達する手段ですが、社債は将来利子をつけて返済しなければいけない資金調達手段であるのに対して、株式は返済する必要が無い資金調達手段という所が大きな違いです。

株式を買うとその会社に出資した事になり、株主は会社が出した利益の一部を配当金として受け取る事ができます。(他にも自社株買いや株主優待も株主還元になりますが今回は省略します)

株主側からすれば、配当は沢山貰えるに越したことはありませんが、配当は企業が得た利益の中から出しているという点に注意する必要があります。

例えば、成長真っ只中の会社の場合は利益の中から配当を出すよりも、更なる成長の為の原資とする方が効果的ですし、それにより将来の業績が良くなれば、株価も高くなり、結果的に株主の利益(売却益)に繋がる事になります。

配当利回りについて

配当利回りとは株価に対して何パーセントの配当が貰えるかを示す指標です。

例えば、株価1000円の銘柄を300株持っていて、その銘柄の配当利回りが4パーセントだった場合、年間で12000円の配当が貰えます。(実際はここから税金が引かれます)

また、仮にこの銘柄の配当が変化しないのであれば、25年間持ち続けると4%×25年=100%となり、投資額を配当で全て回収できる事になります。

そのため、配当利回りは投資額の回収効果の面での割安性の指標とも見る事ができます。(配当利回りが高いと割安)

投資には配当などのインカムゲインを狙った投資と売却益(キャピタルゲイン)を狙った投資がありますが、配当を狙った投資(高配当株投資)をする場合には特に配当利回りが重要となります。

配当利回りの目標値

11/28時点での全銘柄の配当利回り分布を確認すると、無配の銘柄が700銘柄を超える一方で、配当利回り5%超えの銘柄も167銘柄あります。

注意点として上記の配当利回りは過去実績です。

スクリーニングでは多くの銘柄を確認する為に配当利回りを使っていますが、今後貰える配当が大事ですので、各社が出している予想配当利回りもチェックする必要があります。

私は配当を目的とした投資をする際には配当利回り3.5%以上を目安にしています。

高配当株を選ぶ時の注意点

高配当株投資では毎年安定して配当金を貰う事が目的となる為、長期投資が大前提になります。

そのため、配当利回りが高ければどんな銘柄でも良いという訳ではなく、長期的に高配当が得られそうかという視点が重要になってきます。

ここでは高配当株を選ぶ時の注意点をまとめてみました。

①配当性向の高すぎる銘柄に注意

配当性向とは当期純利益に対する配当金の割合を示した指標で以下の式で表されます。

配当性向=1株あたり配当金÷1株あたり当期純利益(EPS)

具体例を出して考えてみます。

A社とB社を比較すると、配当利回りはB社の方がやや高いですが、B社は配当性向が100%を超えています。

配当性向は会社が稼いだ利益(当期純利益)の中からどれだけ配当を払っているかという指標でしたが、B社は1株当たり40円の利益を出している中、1株当たり45円の配当を払っている事になり、会社の資産を切り崩して配当を出している状態となっています。

この状態が続くと当然ながら財務が悪化していく為、減配や場合によっては無配になる事もあります。

配当は会社が稼いだ利益の中から出すため、高配当を維持できるような利益体質の会社を選ぶ事が重要なのです。

上記は大袈裟な例ですが、配当性向が高すぎると減配リスクが高いという事に注意すべきです。(あえて配当性向を高く設定している場合を除く)

私は高配当株を探す際は配当性向40%以下を目安に探すようにしています。

②過去からの配当の推移をチェックする

配当が高い株を見つけた場合には、過去からの配当推移を確認し、将来も同じだけ配当が支払われそうかをチェックする事も重要です。

こちらも具体例を見てみます。

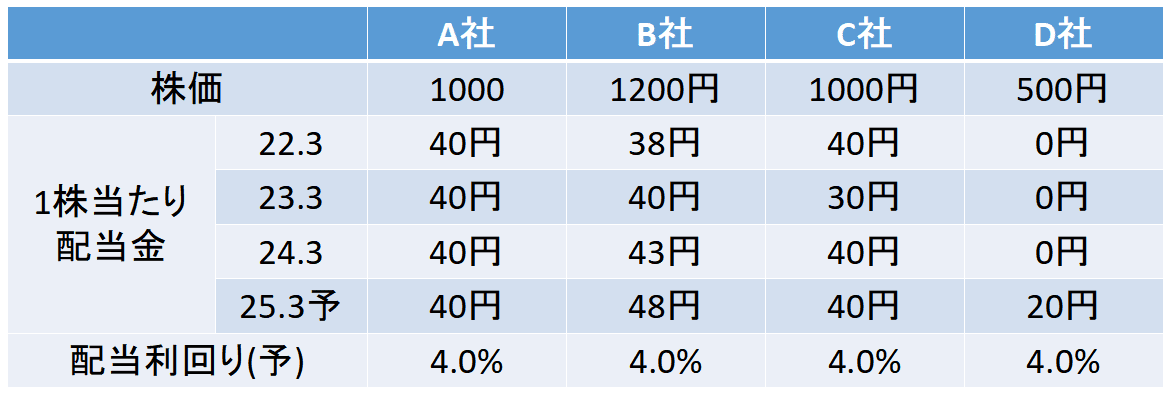

A~D社は、25年3月期の予想配当利回りだけをみると今の株価ベースで4%と同じですが、過去の配当推移は各社で違いがあります。

まずA社のように40円の配当を安定して出しているパターン。

この場合は今後も同程度の配当が続くという一定の安心感があります。

一方C社は23年に減配(配当が40円から30円に減少)しており、将来業績が悪くなった場合には、23年と同じように減配する可能性があります。

またD社の過去の配当は0円であり、過去に同じくらいの配当を払ってきた実績が無い為避けるべきです。

そしてB社は22年から4年間連続で増配しており、好調な業績や株主還元に対する積極的な姿勢が伺える為、今後も増配が期待できます。

仮に下のシミュレーションのように購入後も増配が続いた場合には購入時4%だった配当利回りは4年後の29年には購入価格ベースで8%まで高くなる計算となります。

以上を整理すると高配当株投資の投資先として良い順にB社→A社→C社→D社となり、増配傾向にある銘柄や安定した配当を出している銘柄の中から、業績や配当性向等の指標も考慮して銘柄選定をする必要があります。

「配当性向○○%」や「DOE○○%」のように株主還元に対して指標を提示している企業もあるため、これらの情報もチェックしておくとより安心感があります。

③時価総額を確認する

高配当株投資では安定してコツコツと配当を貰い続ける事が重要です。

時価総額が小さい株の中にも高配当の優良株は含まれていますが、時価総額が小さい株の方が財務面で弱い銘柄や利益が不安定な銘柄も多く含まれています。

一般的に、時価総額は大きい銘柄の方が株価の安定度が高い為、銘柄選定の際はある程度時価総額が大きい銘柄の中から選ぶのが無難です。

基準としては例えば時価総額1000億円以上でスクリーニングすると、リスクの高い小型株の多くを除外する事ができると思います。

④自己資本比率の低すぎる銘柄は要注意

財務健全性を表す指標に自己資本比率があります。

自己資本比率が低い企業は負債に対する純資産の割合が少ない事を意味しますが、以下の例のように、業績が悪化した際に自己資本比率の低い企業は財務が苦しくなるので、少しでも純資産を増やす為に減配等の動きが出やすいです。

実際に減配リスクを検討する際には配当性向や業績等も含めて考える必要がありますが、私は自己資本比率40%以上をひとつの基準にしています。

⑤PER/PBRの割安な銘柄を選ぶ

配当利回り面だけでなくPER/PBRも割安な銘柄を選ぶのもリスクの低い投資法です。

高配当株投資で考えられるリスクは以下の2つです。

一つは減配リスク。買った後に減配や無配になってしまった場合は当初の予定が狂ってしまいます。

次に配当は維持しているが株価がどんどん下がっていくケース。

しかし、高配当株では元々高かった配当利回りが、株価が下がる事でさらに上がっていくため、買いたい人が増えて株価下落に対してブレーキが掛かりやすいです。

また、財務面や利益面でも割安なのであれば下落余地も小さく、その分暴落のリスクは低くなります。

「配当利回りやPER/PBRが低い銘柄を買っておいて毎年配当を貰いつつ、仮に株価が下がれば配当利回りがさらに高くなった状態で買い増して、さらに配当を貰いつつ株価が上がるのを気長に待つ」という方法も有効な方法だと思います。(業績が悪化していない事と減配傾向にない事が前提)

高配当株を買う時の注意点

銘柄の選定が終わり、次は買うタイミングを考える事になります。

株の売買タイミングはテクニカル分析(チャート分析)が重要になりますが、売却益を狙う投資に比べて、高配当株投資では買うタイミングの重要度は低くなります。

むしろ、銘柄選定をしっかりして売るタイミングを間違えないようにしておくことが重要です。

あえて買うタイミングを狙うのであれば市場全体が下がっている時期や、配当権利確定日の1,2か月前の安値で買うと良いと思います。

高配当株を売る時の注意点

高配当株は長期で保有しながら配当金を受け取っていくタイプの投資なので、持ち続けるのが基本スタンスですが、買った時の目論見から外れた場合には売る必要が出てきます。

以下に売るタイミングを整理してみました。

①減配・無配

そもそも高配当株として買った為、減配や無配により配当利回りが当初期待していた額に届かなくなった場合は、たとえ損失があっても売るタイミングです。

②業績(純利益)の悪化

業績の悪化は減配リスクや財務面の悪化リスク、そもそもチャートが崩れる事にもつながる為、明らかに悪化傾向にあるのであれば売るタイミングになります。

③株価の上昇による配当利回りの低下

こちらは良い結果になるパターンですが、株価が大きく上昇する事でも配当利回りは低下します。

株価が上昇した内容にもよりますし、株価の上昇に合わせて増配もされていれば、配当利回りは維持されるので良いですが、増配が無い中で株価だけが大きく上昇した場合は、配当利回りが低下しますので、当初期待していた配当利回りに届かなくなった場合は売る事を検討しても良いかもしれません。

まとめ

〈配当利回りとは〉

株価に対して何パーセントの配当が貰えるかを示す指標で、投資額の回収効果の面での割安性も見る事ができる

〈配当性向とは〉

当期純利益に対する配当金の割合を示した指標で、配当性向が高すぎると減配リスクが高くなる。

配当性向=1株あたり配当金÷1株あたり当期純利益(EPS)

※配当は利益の中から出すため、高配当を維持できるような利益体質になっている事が重要

〈高配当株を選ぶ時の選定基準〉

以下をチェックする事である程度リスクを抑えつつ高配当銘柄を選定可能

①業績(純利益)が悪化傾向でない

②配当利回りは3.5%以上

③配当性向40%以下

④過去の配当が増配傾向もしくは安定している

⑤自己資本比率40%以上

⑥時価総額1000億円以上

※会社が株主還元に対して配当性向やDOEの方針を言及していると安心感がある

※他の割安性指標(PERやPBR)も含めて割安な高配当株を狙えば株価下落時にブレーキがかかりやすく、大きな損失のリスクが抑えられる(①が前提)

〈高配当株の売買タイミング〉

①買うタイミング

高配当株投資は長期投資になるので買うタイミングはあまり重要ではないが、市場全体が下がっている時期や配当権利確定日の1,2か月前の安値を狙うと良い。

②売るタイミング

以下の点で買った時の目論見から外れた場合には売却を検討

・減配・無配(配当利回りの低下)

・業績(純利益など)の悪化

・株価の上昇による配当利回りの低下

(株価上昇の場合は保持し続けるのもOK)