生成AIは“バブル”か“ゲームチェンジャー”か?──日本企業のIT史に学ぶ成功の条件

▼この記事の狙い

「逆・タイムマシン経営論」で強調される“歴史に学ぶ”アプローチを軸に、ブームに踊らされず未来を見極めるためのヒントを提示。

いま注目を浴びる生成AIやAIエージェントを、過去のIT技術ブームの成功・失敗事例から読み解き、日本企業が取るべき実践的な視点を探る。

超高齢化・労働力不足という社会課題が、生成AI導入の大きな追い風となる可能性を探る。

はじめに

戦後から現在に至るまで、日本企業が新たな技術を導入してきた歴史を振り返ると、「IT導入」という言葉の意味が驚くほど変化していることに気づかされる。たとえば、1950年代にはコンピュータが「電子計算機」と呼ばれ、大企業や研究機関だけが導入できる高価な装置だった。一方で、2020年代にはクラウドやAIが当然のように使われ、数十年前には考えられなかった規模とスピードで企業活動を支えている。

最近は特に、生成AIやAIエージェントなどの自動化技術が新たなブームとして注目されている。「チャットボットで業務効率化」「AIエージェントで新しい労働代替を!」という声も増え、一気に社会実装が進みつつある。しかし、この熱気は過去のITバブルやMISブーム、ドットコム・バブルなどを経験した人から見ると、「また来たな、今回も大丈夫だろうか?」と疑問や警戒も生まれているだろう。

そこで注目したいのが、楠木建氏と杉浦泰氏の著書『逆・タイムマシン経営論』で提唱される「歴史に学ぶ視点」である。本書は、近過去の事例から経営の本質を学び、流行に振り回されないアプローチを説いている。本稿ではこのエッセンスを踏まえ、日本企業がどのようにIT戦略を進化させてきたかを時系列で振り返り、その先にある示唆を探りたい。

具体的には、1950年代から2024年までの約75年間にわたる日本企業のIT戦略の歴史を俯瞰し、さらに2025年を見据えて生成AIブームをどう捉えるかを考えてみる。私見としては、超高齢化社会の到来による労働力不足という文脈が生成AI導入の大きな追い風となり得る点や、過去の「飛び道具トラップ」とは異なる形で、グローバルかつ爆発的に普及が進む可能性にも注目したい。自身の学びの纏め作業でもあるため長文となり恐縮だが、読者の皆さんが「歴史を踏まえたうえで、新技術をどう活かすか」を考えるきっかけになれば嬉しい。

第1章:1950年代〜1960年代前半の黎明期

1.1 高価な大型コンピュータと「EDP」の時代

1950年代の日本では、まだ「電子計算機」と呼ばれる大型コンピュータがごく限られた企業や研究機関に導入され始めたばかりだった。アメリカから輸入したUNIVACやIBM製品など、高価で巨大なマシンが中心で、部屋ごと空調管理が必要というから、当時の技術者は相当な労力を要しただろう。私の祖父母世代の話でも「コンピュータが社内に入る」というだけで“まるで近未来”のように騒がれたそうだ。

主な用途は、科学技術計算やEDP(Electronic Data Processing)と呼ばれる事務処理の自動化。当時の企業の多くは紙と電卓に頼る時代であり、高額なIT投資をする余裕がある企業は限られていた。とはいえ、勇気ある経営者や研究者が先駆けて導入し、社内外に大きなインパクトを与えたことは確かだ。

1.2 科学技術計算から事務処理への拡張

黎明期のコンピュータ活用は、主に製造業の研究部門や国策プロジェクトが中心。新日本製鐵(現在の日本製鉄)が生産管理に導入した例など、先進的な取り組みはいくつか存在した。しかし、大企業であっても給与計算や経理処理など「数字を大量に扱う業務」が主な対象で、汎用的な使い方はまだまだ少数派だった。文献を読むと、計算センターに技術者が張り付き、パンチカードをセットし、夜通し作業をしていたというエピソードがよく出てくる。まさに“力技”でコンピュータを動かしていた時代だ。

1.3 社会的背景と企業文化の影響

1950年代の日本経済は戦後復興から少しずつ上向きになり、技術導入への意欲が徐々に高まっていた。しかし、欧米のように研究開発へ多額投資をできる企業は少なく、さらに「職人気質」や「自前主義」の文化が根強かった。大型コンピュータ導入に踏み切るのは、リスク覚悟の一大決断であり、実際に導入した企業は当時としては相当な先見性と冒険心を持っていたといえよう。こうしたチャレンジ精神が後の高度成長期の土台となった面もあるのではないか。

第2章:1960年代後半〜1970年代の高度経済成長期

2.1 オンラインシステムとリアルタイム処理の萌芽

1960年代後半から1970年代にかけて日本は高度経済成長の真っ只中にあり、企業の規模が拡大すると同時に業務も複雑化していった。その結果、「リアルタイムで情報処理をしたい」というニーズが急速に高まる。代表例が国鉄(現JR)の座席予約システム「マルス」と、都市銀行のオンラインシステムだ。離れた場所から端末を通じて座席予約や預金管理ができる仕組みは、当時としては革新的で、多くの業界に大きな影響を与えた。

2.2 MIS(経営情報システム)の台頭

オンライン処理の普及と並行して、経営をサポートするMIS(Management Information System)が注目された。大量のデータを集計・分析し、経営層に提供するというコンセプトは先進的だったが、1970年代に起きたMISブームではインフラや業務オペレーションが追いつかず、導入が先行して失敗するケースも散見された。紙をベースにした社内手続きから、一足飛びにシステム化するには無理があったのだろう。

2.3 TSSとエンドユーザーコンピューティングの芽生え

TSS(Time Sharing System)の実用化により、一台のコンピュータを複数ユーザーが同時利用できるようになると、現場担当者が端末を触って簡単な入力や分析をする動きが少しずつ広がっていった。トップダウン中心の日本企業にも、現場レベルでの“コンピュータ活用”が浸透し始めたのは興味深い。実際、当時の雑誌記事には「若い社員が新技術を使いこなし、業務効率化で成果を出す」といったエピソードも載っている。

2.4 社会経済背景と企業文化の変化

高度成長期は何をやっても需要が拡大したため、企業がオンライン化やMIS導入にチャレンジする余力があった。しかし導入後の運用や組織変革は容易ではなく、混乱も多かったという。日本独特の現場力と暗黙知を重視する文化と、アメリカ流のデータ主導マネジメントがせめぎ合いながら、徐々にIT活用が全社レベルへ広がっていった時期と言えるだろう。

第3章:1980年代の円高と国際競争の激化

3.1 プラザ合意とオープンシステム化の波

1980年代は日本が「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と呼ばれるほど国際競争力を高めた時代でもある。しかし、1985年のプラザ合意で急速に進んだ円高は輸出産業に打撃を与え、多くの企業がITによるコスト削減や効率化に本格的に舵を切るきっかけになった。一方で技術面では、オープンシステム化が叫ばれ、特定ベンダーのメインフレームに依存しない仕組みづくりがもてはやされる。UNIXサーバやパソコンを組み合わせた分散処理の動きが一気に広がり、後のダウンサイジングにつながっていった。

3.2 ダウンサイジングと分散処理の進展

大型メインフレーム中心だった企業システムを、ミニコンやパソコンに分散し各部門ごとに導入する「ダウンサイジング」がブームとなる。これにより、部門ごとの柔軟なシステム運用が可能になるが、システム連携が難しくなり、いわゆるサイロ化が深刻化する問題も生じた。後のERP導入プロジェクトで、こうした分散システムをどう統合するかが大きな課題として浮上する。

3.3 バンクシステムのレガシー化問題

銀行業界では第三次オンラインシステムが1980年代に構築されたが、高度な信頼性やセキュリティが求められるがゆえに、大幅な刷新が難しくなる。結果として“レガシー”として残り、インターネットや新しい金融サービスとの接続が困難になる問題が起こった。日本企業全般に言えるが、「古いものを抱えながら最新技術を導入する」という構図がここで顕在化し、後々まで課題として尾を引くことになる。

3.4 日本独自のIT文化と国際競争

1980年代の日本企業は、自動車や家電で世界的なシェアを拡大する一方、ITベンダーはユーザー企業の要望に合わせた緻密なカスタマイズを強みにビジネスを展開した。これは品質と使いやすさの面でプラスだった半面、グローバル標準のパッケージソフトを導入する際に大幅な改修が必要となる“ガラパゴス化”の原型ともなった。海外ベンダーからは「日本企業は要望が細かすぎる」と揶揄される一方、日本企業は「海外パッケージは日本の事情を理解していない」と反発し、両者の溝が深まった時期でもある。

第4章:1990年代のバブル崩壊とインターネットの普及

4.1 平成不況とIT投資の抑制

1990年代初頭、日本のバブル経済が崩壊し、企業は地価や株価の下落で大きな痛手を受ける。結果としてIT投資も大きく抑制されるが、一方でインターネットの商用利用が本格化し始め、世界的には“IT革命”の胎動期を迎えていた。日本企業の中には「不況から脱する切り札としてITを積極活用する」という攻めの姿勢をとるところもあれば、「リストラ優先でITどころではない」という守りの姿勢をとるところもあり、対応は分かれた。

4.2 クライアントサーバシステムの普及とイントラネット

この頃、クライアントサーバ型がシステムアーキテクチャの主流となり、PCをクライアント、UNIXやWindows NTをサーバとして運用する形が定着。さらにWebブラウザを使ったイントラネットが普及しはじめ、社内の情報共有やワークフローが一気に可視化される。これまでオフィス内で完結していた業務もネットワーク経由で行えるようになり、IT部門はネットワークやセキュリティ対策を一から学ぶ必要に迫られた。

4.3 ITガバナンスとセキュリティの台頭

クライアントサーバ化やイントラネットの浸透で社内システムが乱立すると、全社的なITガバナンスが課題として浮上する。特にセキュリティ面では、コンピュータウイルスの被害や不正アクセスが目立ち始め、企業の信用問題に直結する。グローバル企業と取引するには一定レベルのセキュリティ基準を満たす必要があり、日本企業も本腰を入れて対策に動き出した。

4.4 独自仕様とパッケージ導入の乖離

一方、海外ではSAPやOracleのERP(統合業務システム)が急速に普及していたが、日本企業は独自仕様が多く、標準パッケージをそのまま導入しても使いにくいケースが多発。大規模カスタマイズを余儀なくされ、コストや期間のオーバーランが目立つ。こうした“ガラパゴス化”は「日本の文化や商習慣が悪い」という単純な話ではなく、“職場の現場力”を活かすために最適化した結果生まれた一面もある。いずれにせよ、この時期から標準化と独自化のジレンマが深刻になっていく。

第5章:2000年代のITバブル崩壊とグローバル化

5.1 ドットコム・バブルの頂点と崩壊

2000年前後、アメリカのIT企業が株式市場を席巻し、“ドットコム・バブル”が頂点に達する。日本でもIT関連ベンチャーやインターネット株が急騰し、「ITをやれば儲かる」という空気が広がった。しかし、2000年以降にアメリカでIT株が暴落し、多くの企業が一気に冷え込み、“バブル崩壊”を迎える。ここで「IT投資のROI(投資対効果)が大切」という風潮が強まり、なんとなく導入したITプロジェクトが棚卸しされるようになった。

5.2 ERPの本格導入とサプライチェーン統合

ドットコム・バブル崩壊後も、欧米ではERPやSCM(サプライチェーンマネジメント)の導入が進んでおり、日本企業もグローバル競争力を維持するために導入を加速する。特に自動車や電機などの製造業が在庫削減や生産効率を求めてERPを導入したが、組織文化や既存業務フローとの摩擦に苦戦し、長期化・高コスト化が問題化する例が続出した。最終的には「使いこなせていない」「結局、現場はExcelに頼っている」という声も絶えなかった。

5.3 オフショア開発とコスト削減

2000年代には中国やインドが台頭し、IT人材不足とコスト削減を目的としてオフショア開発がブームに。だが言語や文化の壁、品質管理の難しさから、プロジェクトトラブルや最終的な内製回帰も散見された。それでも価格競争力を維持するためにオフショアを活用せざるを得ず、日本企業のIT部門はグローバルにプロジェクトをマネジメントする能力を問われるようになった。

5.4 ITガバナンスとITIL/COBITの普及

内部統制やコンプライアンスが叫ばれる中、IT運用の標準フレームワークであるITILやCOBITが導入され始めた。日本企業は現場に強みを持つ反面、プロセス文書化や標準化が苦手という指摘もあり、導入には抵抗があった。しかし、グローバルに事業を展開するには標準化が欠かせず、徐々に受け入れが進んだ。一方で、「形式に追われて実態が伴わない」という声もあり、バランスが難しい局面が続いた。

第6章:2010年代の東日本大震災とクラウド普及

6.1 大震災によるBCP再認識とクラウド化

2011年の東日本大震災は企業社会に大きなショックを与え、データセンター被災や拠点消失といった事例がBCP(事業継続計画)の重要性を再認識させた。オンプレミスのみならず、クラウドサービスへの移行を一気に進める契機となり、AWSやAzureなどの海外クラウドベンダーも日本で急速にシェアを伸ばす。これまでセキュリティリスクやコスト面で敬遠されがちだったクラウドが、「災害に強い」選択肢として大きく見直されるようになった。

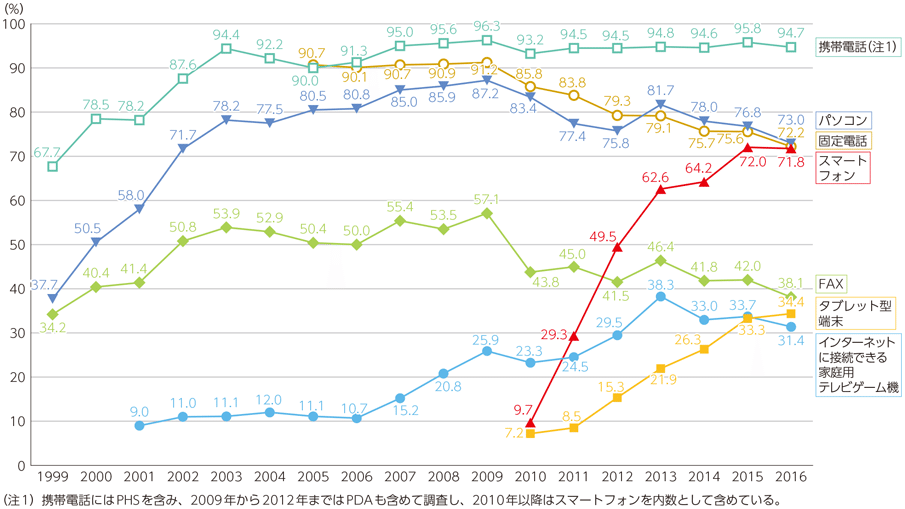

6.2 モバイル化・ソーシャルメディアの台頭

2010年代はスマートフォンが一般に普及し、SNSの利用が一気に広がる。企業もモバイル端末を使ったサービス提供やSNSマーケティングに力を入れるようになるが、同時に炎上リスクや顧客情報漏洩リスクも増大する。BYODやテレワークなど働き方の多様化も進み、IT部門はセキュリティと利便性を両立させる方法を模索し続ける時代に突入した。

6.3 アジア市場への進出とさらなるグローバル化

国内市場の縮小が見込まれる中で、中国や東南アジアなど成長市場への進出が加速した。ITインフラや通信環境は国によって異なり、法規制やセキュリティ基準もバラバラなため、グローバルITガバナンスの難易度はさらに高まる。それでもクラウドやモバイル技術の進化が、拠点立ち上げや現地運営を迅速化し、海外展開を後押しした。

6.4 AIやロボティクスへの期待

2010年代後半になると、ディープラーニングの進歩により画像認識や自然言語処理が飛躍的に進化し、AI(人工知能)やロボット技術への投資が加速。製造業ではRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)による定型作業の自動化や、サービス業でのチャットボット活用が相次ぎ、実験的段階から一部本格運用へ移る事例も出始めた。しかし、データ基盤の整備やAI人材の育成という課題が残り、思ったほど効果を出せない企業も多かった。

第7章:2020年代のコロナ禍とDX(デジタルトランスフォーメーション)の加速

7.1 新型コロナウイルスによる働き方革命

2020年に世界的に拡大した新型コロナウイルス感染症は、リモートワークやオンライン会議などの「非対面業務」を一気に押し広げた。多くの企業が慌ててテレワーク環境を整備し、クラウドベースでのコラボレーションツールや電子契約を導入。なかには「こんなに簡単にオンライン化できるなら、もっと早くやっておけばよかった」という声もあったが、一方でセキュリティ面やコミュニケーションの質に課題が残る例も少なくなかった。

7.2 DX(デジタルトランスフォーメーション)への本格シフト

コロナ禍とほぼ同時期に、ビジネス界ではDX(デジタルトランスフォーメーション)という言葉がブームとなる。これは単なるIT化ではなく、ビジネスモデルや企業文化の根本的変革をデジタル技術で実現することを指す。製造業ではIoT活用のスマートファクトリー、サービス業ではAI解析による新サービス創出など、幅広い領域で事例が増えている。ただし、看板だけDXを掲げて実態が旧来のシステム導入と変わらない企業も多く、「DXごっこ」と揶揄されるケースも散見される。

7.3 データドリブン経営とAIの活用

DX推進の要となるのが「データドリブン経営」だ。企業活動で生まれるデータを収集・分析し、意思決定に活かすアプローチが、日本でも急速に広がりつつある。クラウドやBIツール、データレイクなどで各部門に散在していた情報を統合し、リアルタイムに可視化する取り組みは効果が大きい。加えてAI活用の事例も増え、顧客対応や生産ラインの不具合検知などで実績が積み上がり始めた。しかし、AI人材やデータサイエンティストの不足は依然として深刻だ。

7.4 セキュリティとプライバシーへの新たな懸念

コロナ禍でリモートワークやクラウド利用が拡大すると、サイバー攻撃のリスクも増大する。ランサムウェアや標的型攻撃が横行し、GDPRなど海外の個人情報保護規制への対応も迫られる。従来のファイアウォール中心の対策では不十分で、ゼロトラストなど新たなアーキテクチャを導入する企業も増えた。しかし、組織的なルール変更やネットワークの再設計が必要であり、DXの文脈と同じく大掛かりな改革となる。

第8章:2024年に至る課題と展望

8.1 レガシーシステム刷新の最終関門

2024年時点でも、多くの日本企業が1980~90年代に構築した基幹システムを抱えている。保守部品調達やセキュリティ更新が難しくなっているが、一気に切り替えると業務が止まるリスクがあるため、段階的にクラウドやマイクロサービスへ移行する動きが続く。システム刷新プロジェクトは大規模化しがちで、そのたびにトラブルや予算超過が報じられることも多い。まさに「レガシーシステムとの戦い」は終わりが見えない状況だ。

8.2 DX人材と組織変革

ITスキルだけでなく、データ分析や事業戦略を横断的に理解できる人材がDX成功のカギだが、日本の人事制度や教育環境では、こうしたマルチスキル人材を育成・評価する仕組みが十分ではない。外部から専門家を採用しても、既存組織との摩擦が大きく能力を十分に発揮できない例もある。若手エンジニアが外資系やベンチャーに流出する動きは続いており、抜本的な組織変革と教育改革を進めないと、DX推進が頭打ちになる可能性が高い。

深刻化する DX を推進する人材不足と課題

8.3 グローバル戦略と脱炭素社会への貢献

気候変動や脱炭素を重視する世界の潮流の中で、ITにも「環境負荷削減」を求める声が高まっている。サプライチェーン全体のCO2排出を可視化して最適化する仕組みや、製品ライフサイクル管理を高度化するプラットフォームなど、デジタル技術は脱炭素社会を実現する重要なツールとなるだろう。また、海外拠点との連携を強化しつつ各国の環境規制にも対応するグローバルIT戦略が必要であり、日本企業はさらに複雑な要求に応えていかなければならない。

8.4 日本企業の強みとこれからの可能性

「日本企業はIT後進国」との批判はあるが、一方で製造現場の自動化や現場主導の改善活動など、“日本らしい”強みをITによって高めている事例も多い。実際、海外事例を見てもここまで細かいオペレーションをデジタルで支える企業はさほど多くない。今後は、そうしたきめ細かなノウハウをDXでさらに拡張し、世界レベルの競争力に結びつけることが重要だ。DXを看板倒れで終わらせるのでなく、日本企業が得意とする現場力を武器に、新しい事業価値を生む可能性はまだ十分にあるはずだ。

第9章:2025年以降に向けた生成AIブームへの洞察

前章までで1950年代から2024年までのIT戦略を振り返ったが、ここでは今まさに大きな注目を集める「生成AI」と「AIエージェント」のトレンドについて、過去の技術ブームとの比較を交えながら考察する。「逆・タイムマシン経営論」が指摘する三つの罠――飛び道具トラップ、激動期トラップ、遠近歪曲トラップ――を意識しつつも、今回は過去のブームとは異なる“爆発的な普及速度”を持つ可能性がある点を見逃すべきではない。

9.1 飛び道具トラップ:技術の背景・文脈を無視した拙速導入

まずは、最新の技術トレンドに“飛びつく”リスクである。確かに過去のITブームでは、技術の背景や自社の業務文脈を無視してシステムを導入し、失敗した例が数多くあった。しかし今回の生成AIは、クラウドインフラの普及や自然言語処理の高度化、さらにはユーザーが驚くほど短期間で世界規模に広がるグローバル展開力など、従来の技術とは一線を画すインパクトを持ちつつある。

たとえば、ChatGPTはローンチ後わずか2カ月で1億人ユーザーを突破し、SNS以上のスピードで広がったと報道されている。かつてのITブームは、導入環境やインフラ整備に時間がかかったが、今やクラウドを介して瞬時に最新のAI技術が世界中に提供され、言語の壁すら乗り越えてしまう。この“圧倒的スピード”は、過去の単なるデータベースやオンライン化の延長とは違う革新的な可能性を示唆している。

とはいえ、だからといって自社が何の準備もなくAIを導入すればうまくいくわけではない。AIを活かすには正確で大量のデータが必要であり、業務プロセスやセキュリティ要件も再設計が必要だ。飛び道具トラップを回避するには、過去の歴史を知りつつ今の技術的利点を活かすという“両睨み”のアプローチが重要だといえる。

9.2 激動期トラップ:変化を過大評価して本質を見失う

ドットコム・バブルやクラウドブームの際も「革命的な時代が到来した」と言われたが、結局は段階的な進化に落ち着いたケースが多かった。しかし今回は、生成AIがさまざまなタスクを“言語ベース”でこなせる可能性が注目されている。技術的には大きな飛躍であり、業務効率化や新サービス創造が一気に進むかもしれない。

ただし、激動期トラップに陥ると、問題解決のための地道な作業や組織改革が疎かになるリスクがある。特に日本企業の場合は、データガバナンスやコンプライアンス、既存システムとの接続など考慮すべき要素が多い。生成AIは強力なツールであることは間違いないが、“激変”を過度に煽る風潮に流されると、かえって本質を見失う可能性がある。

9.3 遠近歪曲トラップ:海外事例や未来像を過度に美化する

シリコンバレーのスタートアップがAI技術で大成功を収める話を聞くと、そのまま日本に持ち込みたくなる気持ちはわかる。だが過去にも、背景となる文化・法規制・市場環境を無視して海外の成功例を模倣し、痛い目を見た日本企業は少なくない。生成AIの普及も、多言語対応ができるというメリットと引き換えに、国別の個人情報保護や法規制への対応を迅速に行わなければならない。

また、日本市場は独自の商習慣やユーザー嗜好があるため、海外で広がったAIエージェントがそのまま成功するとは限らない。逆・タイムマシン経営論が説くように、過去の事例から学びつつ、海外の動きを単にコピーするのではなく、自社や国内市場に合わせたローカライズが不可欠だ。

9.4 生成AI時代の日本企業の可能性

一方、今回の生成AIブームで日本企業が得る可能性は大きい。とりわけ、超高齢化社会を迎える日本では、労働人口不足が深刻な課題であり、AIエージェントによる業務自動化や人員削減効果が期待されている。単純作業や問い合わせ対応など、これまで人手で回していた業務をAIが代替すれば、生産性向上と同時に従業員の負担軽減にもつながるだろう。

生成AIが定型業務を肩代わりすることで、人間はより付加価値の高いクリエイティブな仕事や、対人コミュニケーションが重視される業務に注力できるようになる。高齢者の雇用延長や多様な働き方と組み合わせれば、少子高齢化の問題を補完する新たな仕組みづくりも可能かもしれない。

過去を振り返ると、日本企業はITブームのたびに「日本独自の文化」や「組織慣習」を足かせに感じてきたが、今回はそれを強みに変えるチャンスも十分あるだろう。日本市場での成功モデルをうまく確立できれば、それを海外に展開していくことも可能になる。歴史上何度も言われた“ガラパゴス化”を乗り越えて、グローバル市場で勝負できるAIソリューションを生み出すポテンシャルが、日本企業にはあると期待したい。

おわりに

ここまで、1950年代から2024年までのIT戦略の変遷を俯瞰し、さらに2025年以降にフォーカスが当たる生成AIブームを「逆・タイムマシン経営論」の視点で捉え直してみた。過去のMISブームやドットコム・バブル、オープンシステムの流行などを振り返ると、確かに私たちは“狂騒”と“冷静な分析”を何度も繰り返してきた。しかし、その度に日本企業は現場力や独自文化の活用で一定の成果を上げ、世界的な評価を得る局面もあったことを忘れてはならない。

生成AIやAIエージェントの波がこれからどれほど大きくなるかは予測しきれないが、すでにユーザー獲得のスピードやグローバル展開の容易さは、過去のブームとは比べ物にならないほど速いと感じられる。加えて、超高齢化や労働力不足といった社会的ニーズは、日本企業が生成AI導入のメリットを最大化するうえで大きな追い風になり得るだろう。

しかしながら、“三つの罠”――飛び道具トラップ、激動期トラップ、遠近歪曲トラップ――が示すように、浮足立って技術を導入すれば失敗のリスクが高まる点は、歴史が何度も証明している。成功のカギは、過去の学びを今の環境に生かし、技術の本質と自社の文脈を的確に結びつけることではないだろうか。

長文にわたりお付き合いいただき、ありがとうございました。筆者自身も学びを深めている最中で、読者の皆さんからの「こういう視点もある」「ここはもっと詳しく知りたい」という意見や情報を歓迎したい。歴史の“韻”を感じながら、生成AIの可能性を最大化できる未来を切り開くために――日本企業の次なる挑戦は、まだまだ続く。

▼本記事のまとめ

IT史を振り返ると、トレンドに翻弄されがちな日本企業でも、現場力を武器に成功した例は多い。

今回の生成AIブームは、過去の波と違い“爆発的普及速度”と“言語の壁を越えるインフラ”が大きな特徴。

超高齢化・労働力不足という社会課題は、AIエージェント導入の追い風となり得るが、過去の学びを活かして目的を持った導入を推進すべき。