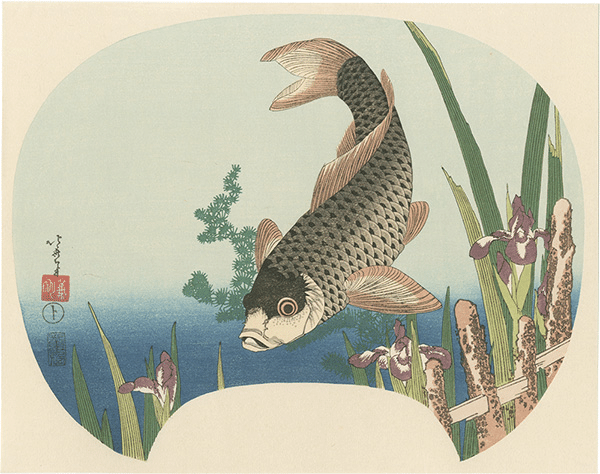

『菖蒲に鯉』葛飾北斎

さて、5月。

5月といえば、鯉のぼりなので、あの有名な絵について書こうかとも思ったのですが、今回は以前みた北斎の鯉にしました。

鯉のぼり=鯉のような!

どうしても海外の絵を紹介しがちではあるのですが、月初めは意識して日本画を見ていきたいと思います。

ちなみに4月は高橋由一でした。

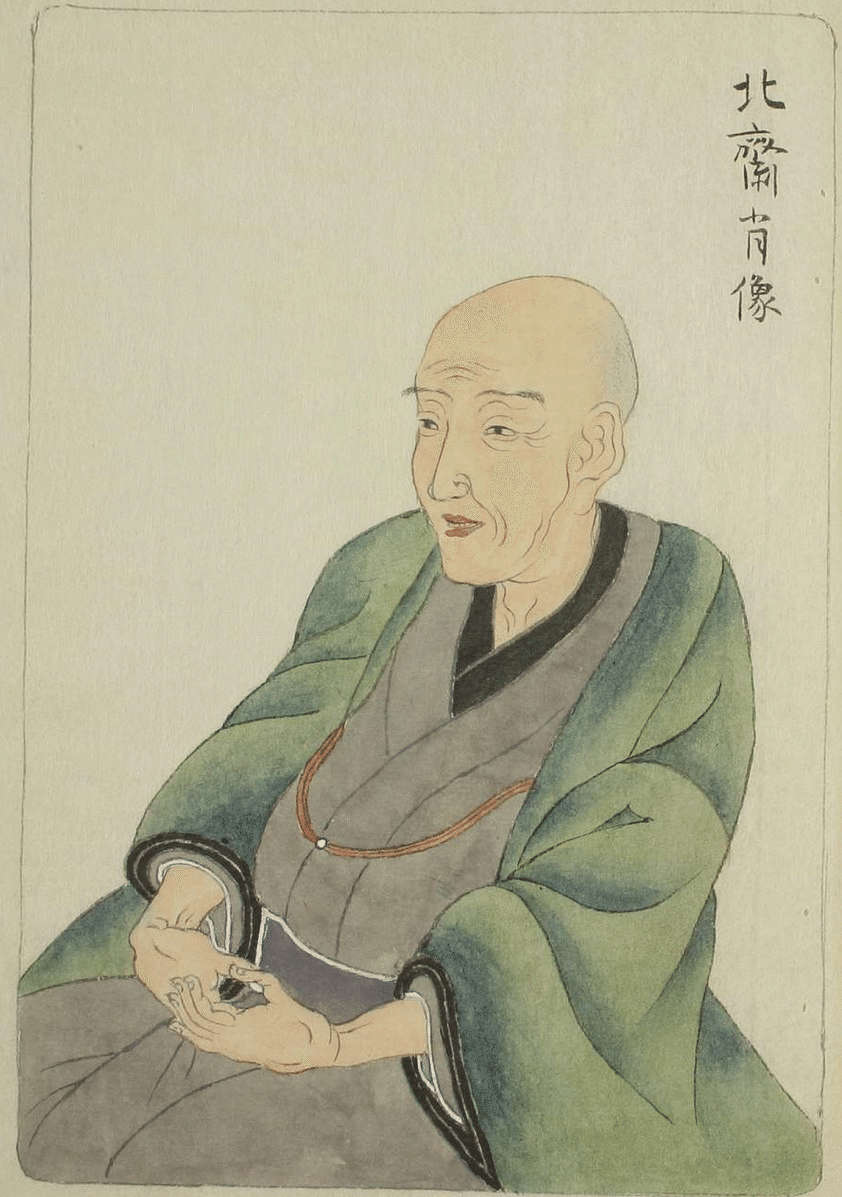

葛飾北斎

日本人なら知らない人がいないであろう葛飾北斎。一応北斎をさらっとおさらいしてみたいと思います。

葛飾北斎は江戸時代後期に活躍した浮世絵師です。幼い頃から絵を描くことに熱中し、十代の終わりに人気浮世絵師勝川春章に入門し、絵師となりました。

特に美人画で有名だったそうです。着物の色使いが素晴らしい!

北斎は、画号を変えること30回。

また引越しは93回もしたことで有名ですね。

売れっ子のわりには貧乏で、寝食よりも絵の道具を買うことを優先し、90歳で他界するまでに約3万点もの作品を描き続けました。

最期まで新しい表現を追い求めたと言われています。

北斎は二度結婚をしていて、何人か子供がいます。そのうちの一人が有名な葛飾応為です。

彼女の絵についてもいつか書けたらなーと思います。。

菖蒲に鯉

さて、今回の一枚。

あれ、この絵のカタチ見覚えがありませんか?

これは団扇絵というもの。

要するにうちわの絵なんです。

江戸時代の人はこんな素晴らしいうちわを使っていたんですね!

北斎の団扇絵は残っているものが大変少なく、現在のところボストン美術館での所蔵のみが知られる貴重な作品なんです。

今回のこの絵を実際見たのですが、団扇から剥がしたもので骨の跡がきれいに残っていました。

これは実物を観ないと、わからないので、機会があればぜひその骨の跡まで見てほしいです。

しかしながら見事な余白。

この余白が涼しさを感じさせますね。

団扇絵

少し団扇絵について調べてみました。

団扇絵とは四角い紙の上に団扇の形に版画を摺り、それを竹製の骨に貼って使用した江戸から明治時代に描かれた浮世絵の一種です。

団扇自体は冷房機器が発達した現代ではあまり使うことがなくなったように思いますが、当時は暑い季節の涼を得るための必需品でした。

そんな庶民の生活にも馴染みのある団扇に、有名絵師たちが施した浮世絵は、今のように娯楽のない庶民のささやかな楽しみであったかもしれません。

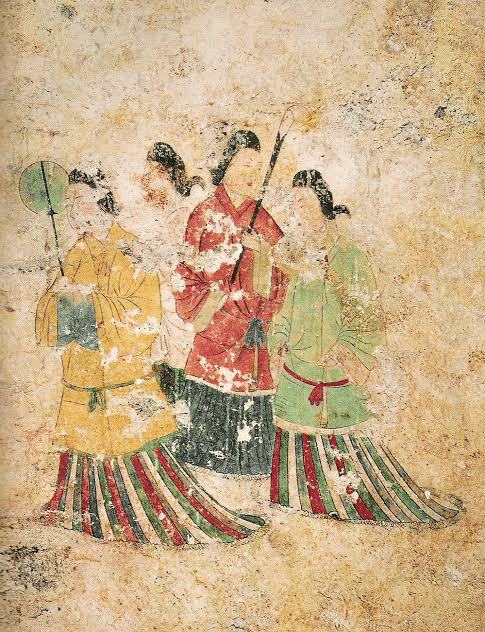

そもそも団扇が中国から日本にもたらされたのは奈良時代にさかのぼります。

扇持ってる〜

その後時代を経て、団扇絵としての始まりが確認できるのは江戸時代になります。

団扇絵としては、鳥居清満らが役者絵、寛政期には喜多川歌麿なども役者絵を描いたことが知られていて、歌川一門や葛飾北斎もかなりの数を残しています。

団扇絵の画面を鏡に見立て化粧をする女性を描いたものになります。この発想、やっぱ天才だなー。

また明治に入ると、広告用として商家などで販売促進用に使われはじめ、有名なものとしては、3代目歌川広重や、あの河鍋暁斎などが描いたものが知られています。

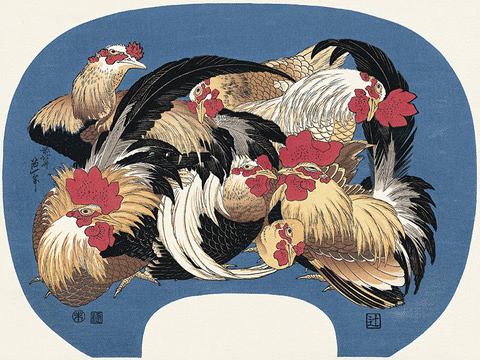

北斎の団扇絵としては、今回のものでなく、画面に7羽の鶏が描かれた「群鶏図」がよく知られています。

この構図が素晴らしい!

団扇に7羽も鶏いるんですよ!

描かれている鶏は首を傾げているものや、半目のものなど、どこか滑稽に表情豊かに描かれています。この豊かさが北斎ですよね。。

また狭い画面においても活き活きと描かれている描写力・構成力は流石ですよね!

郡鶏図といえば有名なのは伊藤若冲ですが、もしかするとこの北斎を参考にしたのかもしれませんね。

いや、これも圧巻の構図なんですけれども。

団扇絵は小作品とは言え、非常に見応えがあります。

今回の絵は海外に流出しているため、今後新たな作品が発見される可能性も大いにあるのではないでしょうか。 。

SDGsや環境問題がよく問題視される昨今、文明の利器に頼りっぱなしになることなく、そよぎ風と共に、団扇に描かれた絵を楽しむのもいいかもしれませんね。

さて次回からは音楽に絡めて絵をみて行きたいと思います。