自作3Dスキャナーを作った話 (ハード組み立て編)

3Dスキャナーを作ることになった経緯

今回は、勢いで買った3Dプリンターを使って、自作の3Dスキャナーを作った話を書こうと思う。個人的に3Dデータにはもともと興味があったので、3DスキャナーをDIYで作っているプロジェクトを発見したのがきっかけ。

情報収集の結果、FreeLSSというオープーソースの3Dスキャナーのプロジェクトがあるとわかった。2015年と少し古いがまずはこれをベースに進めることにした。

— Koki Mitsunami (@KMitsunami) August 22, 2020

FreeLSSは二本のラインレーザとカメラの組み合わせを使って、Triangulationの原理で距離を計測して3Dモデルを生成する3Dスキャナーのプロジェクト。今どきはLidarとかToFとかもあるけど、徐々に改良していければという思いでスタート。

開発スタート

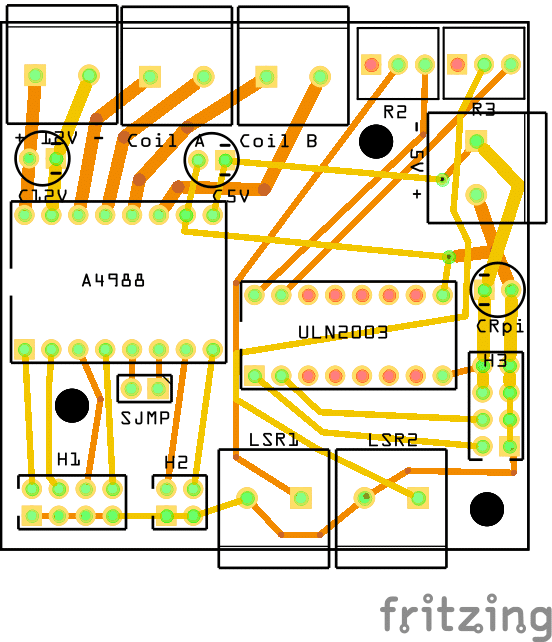

家に余っていた昔のラズパイやブレッドボードなどを引っ張り出してあるもので進めつつ、必要な部品はAmazonで色々注文。

家にあったRaspberryPi(初代)を引っ張り出し結線。ブラウザ経由でモーターをコントロールする所までできた。

— Koki Mitsunami (@KMitsunami) August 22, 2020

このあと必要な部品を追加で買ったり、3Dプリンターで回転台やら筐体をプリントしていく。 pic.twitter.com/GDvpwU8uMH

基本的にはプロジェクトWebサイトの情報を基に配線。ただ情報はこれだけなので、検索したり試行錯誤しながら色々試した。

筐体もThingiverseのサイトに3Dモデルが公開されているものを利用。

3Dプリンターの印刷速度が遅いのでちょっとずつパーツができていく。なんかデアゴスティーニ感あってワクワク。 pic.twitter.com/3ogEUuj9tC

— Koki Mitsunami (@KMitsunami) August 22, 2020

このあたりになってくると、プリント速度がネックになり始めた。それでも組み立ては楽しい。

着々と3Dプリンターで筐体を出力中。もっとプリント早くならないかな。

— Koki Mitsunami (@KMitsunami) August 24, 2020

インクジェットプリンターも構造上、ある一定以上は早くならないと言われてるけど、3Dプリンタはどうなんだろ。メカ機構が入るとどうしてもそこで律速してしまいそう。 pic.twitter.com/xVyjokBecb

徐々に自作3Dスキャナーの筐体が出来てきたが、黒のフィラメントが切れたため白に切り替え。中途半端なパンダカラーに。今度はネジが足りなくなりそう。 pic.twitter.com/CeQakpwYx8

— Koki Mitsunami (@KMitsunami) August 25, 2020

動き出すとさらに楽しくなってくる。回転台に載ってるのはロンドンにあるSt Paul's Cathedralの紙模型。

自作3Dスキャナーの回転台が完成。台は3Dプリンターで出力。

— Koki Mitsunami (@KMitsunami) August 23, 2020

次はレーザー制御だけど、Amazonの部品配送待ち。その間に筐体の組み立てでもやろう。 pic.twitter.com/bFeH2EgH3h

筐体のプリントが遅いので、その間に他の部品の結線や動作確認をしつつ。

AmazonからDIY3Dスキャナーの部品到着。レーザーの動作確認完了。 pic.twitter.com/mRqupKpjVZ

— Koki Mitsunami (@KMitsunami) August 27, 2020

同時並行で筐体も組み立て。

カメラまわり(画像左)も筐体できてきた。ここでまた部品が足りなくなりAmazonで注文。。 pic.twitter.com/HSBCsLoCpP

— Koki Mitsunami (@KMitsunami) August 27, 2020

DIY 3Dスキャナー筐体完成まであと少し。 pic.twitter.com/YEFKPAJNKq

— Koki Mitsunami (@KMitsunami) August 28, 2020

ラズベリーパイをリュックみたいに背負わせる。トランスフォーマーみたい。見たことないけど。 pic.twitter.com/Zl0dWQZXDb

— Koki Mitsunami (@KMitsunami) August 28, 2020

とうとうラズパイを背負ったトランスフォーマー型3Dスキャナーが完成かと思いきや、ブレッドボードが筐体に入らないというトラブルが発生。最終的には妥協してこのままでGo。

DIY3Dスキャナーの筐体組み立てできた。ブレッドボードは収まらなかったので結局外に出すことに。

— Koki Mitsunami (@KMitsunami) August 31, 2020

ちょっとかっこ悪いけどまあいいか。次は動作確認。キャリブレーションしてないから変な結果になりそうだけど。 pic.twitter.com/01kcHpmpkY

いざ動作確認

ハードウェアの組み立てが完成したところで次は動作確認。

このFreeLSSプロジェクトの良いところは、ソフトウェアも公開してくれているところ。このプログラムは、二本のラインレーザとカメラを制御、三角測量の原理でレーザ照射部の距離算出を計測、3Dモデル生成まで行ってくれる。また、ブラウザ経由でパラメータ調整したり、3Dモデルも表示してくれるかなり気の利いた設計。

少し記憶があいまいだが、あまり大きなトラブルもなく動作確認ができたと思う。

動き出したー。回転が思ったより遅いけど、それは今後の課題ということで。 pic.twitter.com/sa94IcIo06

— Koki Mitsunami (@KMitsunami) August 31, 2020

3Dモデルがとりあえず出来た。。やっぱりキャリブレーションが必要だ。。 pic.twitter.com/gR5mvWcSHC

— Koki Mitsunami (@KMitsunami) August 31, 2020

いざ調整へ

やはりキャリブレーションをしていないときちんとした3Dモデルはできないので、次回はキャリブレーションの内容とその結果を書く。