July Tech Festa 2020に、参加しました。

お疲れさまです。inoです。

7/25(土)に、July Tech Festa 2020に途中参戦させて頂きました。

今回も、記憶と備忘の意味も込めて、拝聴させて頂いた内容を

執筆させて頂きます。宜しくお願い致します。

概要

connpassから抜粋。

>今年は、「Extend Your Engineering Life!」のテーマに沿って、自分のエン>ジニアリング・ライフを共有して、みんなのエンジニアリング・ライフを>拡張していきませんか?

>ITに関わる全ての人の知的好奇心を満たすお祭りを作りたい。 その思いか>らJuly Tech Festaは生まれました。

>興味のある技術に触れ、普段会えない人の話を聞き、 参加したエンジニア>がスキルやキャリアについて考えるきっかけになれば。

>そんな場を作ろうと今年も July Tech Festa 2020 を開催します。

A5 緊急事態宣言中に大手SIer インフラエンジニア向けに実施したピープルマネジメント 倉持さん

● ピープルマネージメントとは

従業員一人ひとりに向き合い、ICTエンジニアの知識・技術向上を支援し

個人の成長を図り、パフォーマンスを最大化する

→エンジニア組織環境や文化形成を促し、企業の更なる成長、価値や成果の向上を目指す。

● 活動の動機

・古いやり方を続ける?

・仕組みや制度が形骸化してないか?

・キャリアプランを描けているか?

・チームでのコミュニケーションが足りているか?

・期待した/する人物像は?その育成効果は?

⇨みんな、楽しく働こうよ!

●1on1 とは

上司→部下に的確に助言・奉仕し

部下に自律的な行動を促すことを目的とした、対話の時間。

→アンケートを実施した結果、上司も部下も同じようなことを

課題視している

●マネージャ側への勉強会

目的の共有、自己理解、部下と向き合う「姿勢」

スキル・メソッドetc…

ー気づいたら座学になってしまった。

本当はロールプレイングがしたかった。

● 振り返りをZoomで実施してみた。

・コミュニケーションする目的では問題なし

※仕草(うなずき、リアクションなど)は大げさにする必要はあるが。

・スケジューリングはとても容易

・する側、される側どちらもカメラもマイクもon

・業務に関する相談はコンパクト

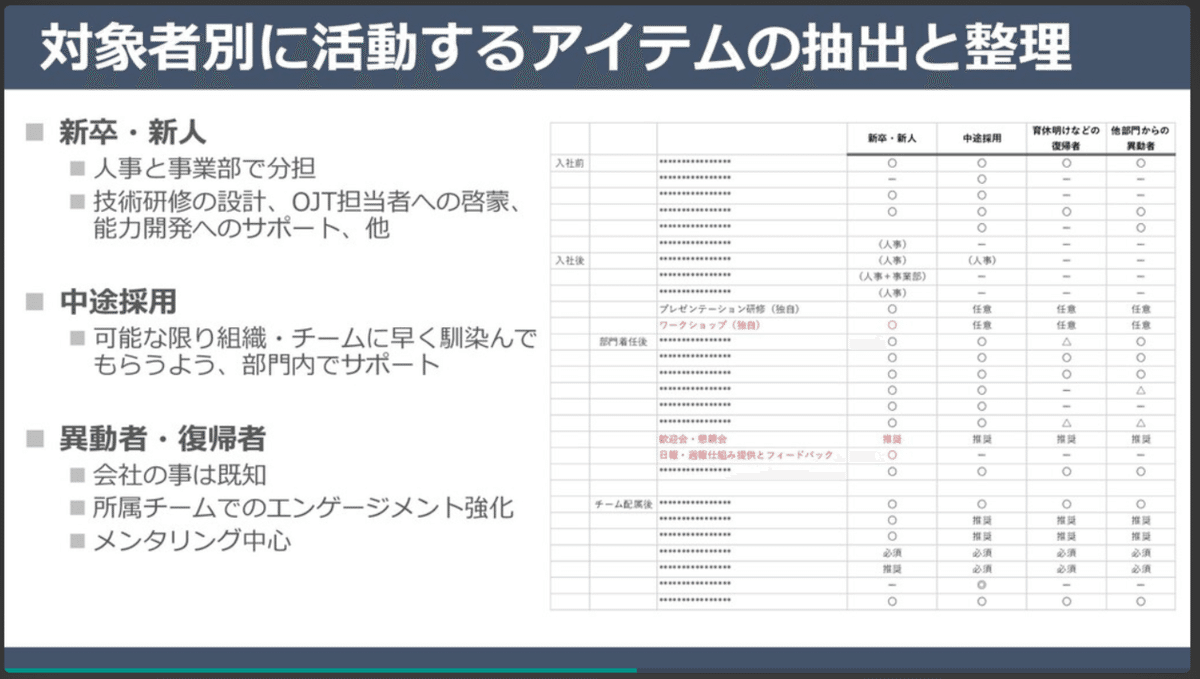

● オンボーディング

「新しく参加した従業員が、速やかに活躍できるようにするための仕組み」

・企業風土や業務を理解し、自分らしく過ごすための支援

・従業員のモチベーション&エンゲージメント向上

対象者別に、作り込まれています…凄い。

●ワークショップ

・在宅が続く新人/新卒に実施

・自己と他者の相互理解

・若手以上に対しての新人理解

9割以上が有意義だったと回答。

この時の、レポートがこちらにありました。

ツイートして下さった方々に感謝です。⇩

https://note.com/tklab/n/n269af1b16516

● 日報の仕組みのアップデート

新卒・新人への日報作成、それに対するフォローアップ

ー課題

・上司/先輩が見ていない。見てもリアクションやコメントをしていない

⇨日報をYWT から Fun, Done, Learn へ変更。

フォーマットに「もやもやしたこと」を追加

タイトルも、その日印象に残った事柄を記載してもらうよう工夫

● 今後やりたいこと

・キャリアコンサルティング(個人的にだが

・新卒1年目の最後にある、成果発表のお手伝い

・テックリードと働き方の可視化

・Human Resource Business Partner

日報のフォーマットを変えた話は、当初の「楽しく業務しよう!」の方針とも合致してますし、新人たちに業務の楽しさを感じられ、それに反応も貰えるなんて素敵だなー、と感じました。

僕の業務でも是非参考にさせて頂きます。

E6 ネットワークへのCI的アプローチ 田中さん

継続的インテグレーションをネットワークにあてはめようとした話。

資料はこちら⇩

https://www.slideshare.net/susumu0108/ci-237234894

● ファイアウォールを運用していて辛かったこと

・仕事が釣り合ってない

※実行者1人に対し依頼者10人…

ー起こったこと

・承認フローを迂回した闇作業によって、起こる通信断

・要件漏れによる再作業 etc.

ー発生した損失

→数百~数千万

● 何がいけなかったのか、振り返る。

・脳内試験、目grep…

・人員に対しての作業量が多い

・承認フローが機能してない(結果、信用できない etc.

⇨リソース(人員)には限界がある

⇨人が最も不正確 →自動化でカバーする!

● 何をCIするか

ACL(アクセスリスト)にフォーカスした、AnsibleのPlaybookをCIする

・何をもって検証するか?→手段は様々

ーpyATS・・機器の状態確認

ーbatfish・・コンフィグ解析して独自ロジックで

意図した通信が通るか判定する

(脳内テストの自動化のイメージ)

ー実パケットを流す

設定自動化はAnsibleで

teratermマクロだと、ちょっとめんどくさい

コード管理、CIはgitlabで

● どんな価値を提供するのか?

・人力(不正確)→自動(正確)

・精神的負荷ダウン(離職リスク低下)

→雇用、手続きなどで ん~数百万の費用効果 etc.

● まとめ

・自動化は社会(個人、社員、会社)に価値を提供する

・ネットワークのCIは価値提供のアプローチとして、十分に可能性あり

ー良い自動化ライフを!

人が不正確・・あるある過ぎて共感しかないです。

自動化の流れは、導入の話に持っていきたい時に

参考にさせて頂きます。

どういう切り口で話しを持っていくかな‥

C6 続・人生100年時代の学び方 吉岡さん

資料はこちら⇩

https://www.slideshare.net/hyoshiok/100-237232610

● パラダイムシフト

・起こっていることを知らない

・起こっていることに気が付かない

・起こった後はアタリマエになる

● 脳には可塑性がある

※可塑性って?

⇨元はお菓子用語で、自由自在に形を変えられること、だそうです。

・年齢を言い訳にしない

歳だから覚えられない、できないは言い訳

・わからないことをわからないと言う。わかろうとしないことが問題

・できないことを認識して、できるようになる訓練をする

逆上がりや自転車みたいに、何回も何回もやる事でできるようになる

いくつになっても脳はバージョンアップできる

・何も考えてないと脳は劣化する

● パラダイムシフトの時代

・古いパラダイム

ー定年退職、年功序列、能力には限界がある

・新しいパラダイム

ー定年退職は引退ではない(生涯現役)

ー新しいことに挑戦するためには、年収を下げることを躊躇しない

ー能力には限界がない

・制度/仕組みはパラダイムシフトに追従できない

→自分で考えて動く

● 酒を辞めたら人生変わった

・二日酔いにならなくなった

・本を読む時間が増えた

・本を読んだら人生変わった

● 2度めの大学生になって思ったこと

・大学は何度進学しても良い

・4年で卒業しなくても良い

・入学したことの高揚感

● まとめ

・いくつかのパラダイムシフトの時代があった。

コロナはパラダイムシフトだ。

・脳には可塑性がある。いつでも、何歳になってもバージョンアップできる

自分をバージョンアップしてみよう。

ついでに社会もバージョンアップしてほしいなぁ‥

アラフォーに差し掛かってきてるので、記憶に関して悩んでいた所でした。

登壇を拝聴して、勇気づけられました!ありがとうございます!!

年齢を言い訳にしないで、やりたいことには色々試行錯誤、足掻いてみる。

改めて認識させられました。素晴らしい、素敵な内容でした。

感想

・初めてJuly Tech Festaに参加させて頂きました。

今回拝聴させて頂いた内容はどれも良かったのですが

特に吉岡さんの内容は年齢を理由にするな、頑張れと

何だか励まされているような気分でした。

次は来年かな?是非とも参加させて頂きます!

以上です。

最後まで読んで頂き、ありがとうございました!