インディペンデントの条件 ──彼自身によるスケプタ、そしてグライム

コロナで人と会う機会が減っているからなのか、仕事が忙しいせいか、それとも気持ちを落ち込ませるような出来事が続いているからか、実際にはそれらが複合的に自分を追い詰めているのかもしれない。

できるだけ規則正しい生活を送り、時間を作って運動を欠かさず行えるようになったここ5年ほどは、大きく体調を崩すことも少なくなったが、それでも調子が悪くなることはある。4月に30歳を迎えようとする自分の生活や感覚はまだまだ脆く変わりやすい。全てを捨てて自分のことを誰も知らないような新しい環境が喉の奥から欲しくなることもある。

最近自分の不調と向き合うために自分がこれまでに書いてきたテキストを読み返し、その時の気分を思い出そうとしていた。自分は何をずっと「信じて」これたんだろうと、考えながら。

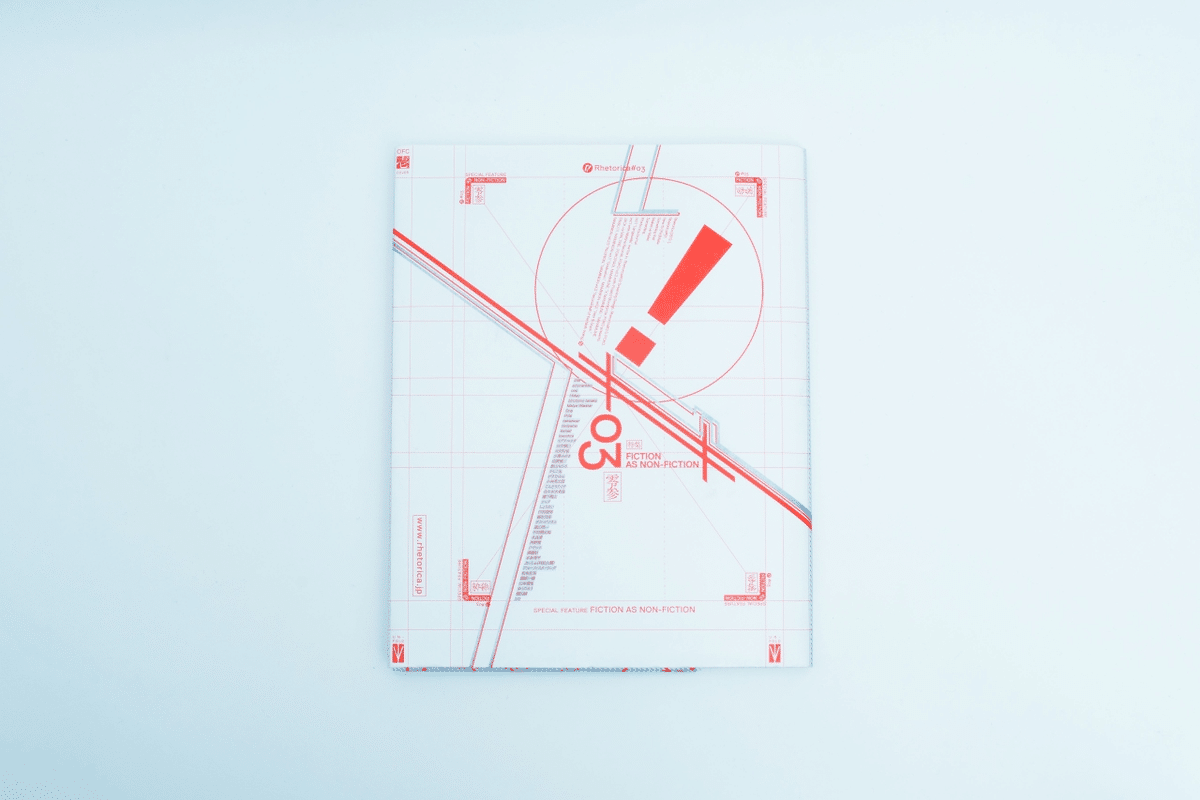

「インディペンデントの条件──彼自身によるスケプタ、そしてグライム」と題されたこの原稿は2016年末に自分たちで出版したRhetorica#03が初出。大学院を出て東京戻ってきた頃にある種の興奮と共に書き上げ、レトリカの太田くんが素早くビビットに編集してくれたのを覚えている。

この原稿に書かれている内容は、今読み返すとあまりにも無邪気でピュアだが、帰国してからの約6年間いろいろな状況や環境が変わっていく中で一度も信じて疑わなかったものがあるように感じられた。それはいまではほとんど「祈る」対象のようなものなんだけれど、だからこそいまこれを読み直したいと思った。

はじめに

二〇一五年四月、マンチェスターで行われたレッドブル・ミュージック・アカデミー主催のイベントにて、グライムの中心的なアーティストであるスケプタ(Skepta)が自身のスタンスや来歴について語るレクチャが行われた。その模様を収めた動画への註釈として本稿は書かれている。このレクチャは僕がグライム(Grime)に興味をもったきっかけであり、僕はここにこそグライムの本質とも言えるようなインディペンデント性が現れていると信じて止まない。だから僕はここで、スケプタの言葉を幾分身勝手な注釈と共に紹介している。編集の都合で話の前後も大幅に入れ替えてしまったから、ここから興味を持たれた向きにはぜひ元動画にアクセスし、スケプタの声に耳を傾けていただきたい。

それでは始めよう。

Get Money Dress Code──ストリート/ロード、アメリカン/ブリティッシュの対比

講演はマンチェスターで行われており、話の枕としてグライム的なファッションが同地に強い影響を受けていることが示される(スケプタ自身はロンドン北部のトッテナム出身である)。彼がマンチェスターを訪れた際、Nike Air Force 1を履いていると地元のガラの悪い連中に「おまえYankeeか?」と言われたというエピソードだ。そこから、グライムというものがアンチ・アメリカという意味でのイギリス性を背負っていることが示される。「ジャージ《track suits》」「キャップを深く被る《cap down》」「ウィンドブレーカー《windbreakers》」といったグライムを特徴づけるスタイルを一言で表現するとしたら、それはこの工業都市から影響を受けた「Get Money Dress Code」である、と彼は云う──そこにはもちろん、マンチェスターの観客に対する幾分かのリップサービスが含まれてはいるのだが。イギリス的なゲットー性に依拠する文化としてのグライムが、ここではファッションの側面から解説されている。

その装いは、”ストリート”と”ロード”との差異を表している。アメリカ中心のグローバリゼーションという含意を帯びた、大都市的な”ストリート”(street)の論理ではなく、イギリス各地に土着の”ロード”(road)。だからスケプタはロンドンを、アメリカに近づこうとする都市(gravity towards to american)と定義することで、マンチェスターやリヴァプールと対比する。そして、彼はマンチェスターを第二の故郷であるとまで云う。アメリカからの文化的なトリクルダウンの先にある国、すなわち都市としてのイギリス、すなわちロンドン、すなわちストリート──それらの否定という文脈が、この講義全体の基調を成す。

かといってロンドンそれ自体にアンチを唱えるわけではない。そうではなくて、むしろ世界の側がロンドンの地域性を見落としているのだ。スケプタはグライムを通じて〈ブリティッシュ・ドリーム(British Dream)〉を世界に示す。それはゲットーに根を持ち、アメリカン・ドリームと対置された、イギリス国内で完結する物語だ。「ブリティッシュ・ドリームをつくりたいし、自分はつくる。それを証明するために自分とチームは動き続ける」と彼は高らかに宣言する。グライムを、あるいはまたそれが根付くロンドンやイギリスといった地域を自らが背負っているかのように語るスケプタには、「内輪の長《おさ》」としての気迫が滲み出ている。それはコミュニティに安住する態度とは真逆の、むしろ積極的にその集団の未来を引き受けようとする態度だ。

Fuck scene, stay Man.

どうやって内輪を広げていくか。拡大はときに罠だ。

人々はシーンに居たがるが、シーンはファックである、とスケプタは主張する。「シーンはBBC Radio 1Xtraかなにかがつくり出すものになってしまっている」。だから、シーンではなく自分を信じ、それを外に伝えていく必要がある。"You as a person, as a individual, promote your shit. Believe your shit."

このことの喩《たと》え話として、自身のレーベル契約交渉時、PR担当者にOlly Mursのビデオを見せられたことを回想する。メジャーレーベルのマーケティング担当者はシーンやアーティストに対して理解がなく、「企業はSickなアーティストを殺し続けている」とスケプタはリスペクトのない資本に釘をさす。急なスケールアップやジャンプアップを目指さず、とにかく身の丈にあったサイズから始め、それを積み上げる努力を続けろ、そう云う。嫌いな曲をやるほど最悪なことはない。だから仲間と好きなことを貫き通せ──スケプタの一貫した主張である。

それでは、どんな奴と組むべきか? 彼の基準は明快だ。「そいつが〈Man〉かそうではないか」──それだけが重要だと云う。自分を利用しようとしているのか、そうではないのか、こいつと一緒にモノをつくれるのか、こいつは仲間なのか。それは〈Man〉であるか否かで判断される。"The man stands for his thing."自分のやりたいことを信じて、行動に移し実現しようとしている人間だけが〈Man〉である。

レクチャーでは、〈Man〉の定義に関する補足として、スケプタがA$AP Bariに初めて会ったときのエピソードが冗談混じりに紹介されている。スケプタが彼の家に行きソファに座っている。何をくれるのかと思ったら、ボウルに直接入ったマッシュポテトとレモネードをくれた──「普通ブロッコリーとか入れるだろ」と彼は笑いながら回想している。もちろん冗談半分ではあるのもの、媚びない姿、自分の成功に満足せず相手を受け入れようとする態度。それらの意味においてブロッコリーを入れないA$AP Bariは〈Man〉である(めちゃくちゃだが、なぜか分かる)。

"I don't care about anyone."

そして

"Everyone should move like that."

スケプタはそう主張する。

僕もYouTubeに向かって応じる。「俺たちもやっていくだけだ」。

Comfort to create

もちろん、現状のシーンに対する批判的なスタンスだけでは、スケプタはここまで成功しなかっただろう。ネガティヴに反抗し続けるのではなく、ポジティヴにインディペンデントであり続ける。そのためには、何が必要なのだろうか。スケプタは"Just need to be comfortable to create."と云う。つくるために最低限カンファタブルで居られるお金や生活、仲間を確保し、積み上げていくこと。それはサステイナブルにManであり続け、自分の好きなものを貫き通していくための条件だ。"Small scale and build and build and build……"

その他にも必要な手段として、スケプタは「場」を挙げている。「アメリカのラッパーみたいだけど」というエクスキューズを多用しながら、トラックのなかにスタジオをつくったエピソードを披露する。それは彼にとって大きな転機であった。移動時間やスタジオを借りる時間的制約だけではなく、「シーンを無視できる」ことが重要だったと云う。「車にスタジオが乗っている」という事実よりも、それが「自前のスタジオ」であることの精神的な意味が重要になってくるわけだ。インディペンデントであるためには、環境が自分たちにとって自在であるという感覚が不可欠だ。「車載スタジオ」の話はこのレクチャにおいてそう多くの時間が割かれているわけではないが、しかし(少なくとも僕にとっては)重要なケースなのである。

またスケプタはインディペンデントであるための手段として、インターネットやソーシャル・メディアを非常にポジティヴに捉えている。グライムはアンチ・テクノロジーではなく、むしろインターネット・カルチャーのなかで世界に広がっていった。その出自を考えれば当然でもあるのだが、単純に手段として、自分たちの活動を「こんなに面白いことやってるんだぜ」と外に伝えていかなければならないと彼は説く。事例としては、スケプタの弟であるJMEがウェブサイト上でキャップを売ることについて語っている動画がある。これらもすべて「自分をSickだと思ってくれる人間を周りに集めていく」=自分の好きなものを貫き通していくための戦略だ。

自分たちをシーンや社会的文脈に乗せるのではなく、あくまでも自前のコンテクストを少しづつ積み重ねていくこと。スケプタは、自分たちがその要領で大きくなっていけば、シーンや業界はいつか自分たちを無視できなくなると云う──現在世界的にグライムが大きな流行になっていることを考えるとこの発言は感慨深い。それは自分たちのスタイルや生き方を現実に反映し、介入していこうという姿勢の表れである。

生き方としてのインディペンデント

スケプタはグライムについて次のように云う。"It's not music game, it's fam."──グライムとは音楽業界のいちジャンルではない。人生《ライフ》、仲間《ファミリー》に関わる問題だと、そう述べる。グライム、それは自分たちの生き方なのだと。自分の良いと思うもの、そしてその価値を信じそれらを現実に反映させようとする力学。僕は常にその姿勢や努力に共感、感動してきた。それはこのクソつまらない世界や現実に対するかすかな希望を捨てまいとする姿勢だからである。

一九九〇年代デトロイトのアンダーグラウンド・レジスタンス、デリック・メイの言葉。

デトロイトの将来に関しておれは悲観的だ。音楽産業のコントロールはどんどん精密化している。ラジオ局がいい例だ。ラジオ局は音楽の一部ではない、金の一部だ。デトロイトのラジオ局はもはや企業に独占されている。というか、あれは会社そのものだな。R&Bやポップなヒップホップしかかからない。それかロックだな。もはやおれたちが思春期を送った頃のデトロイトではないよ。デトロイトのほとんどのキッズはヒップホップに夢中だ。それは非難すべきことじゃないのかもしれない。でも、おれたちは一〇代の頃、音楽のなかに夢を見ていた。未来を見ていた。音楽はおれたちに希望を与えてくれた。音楽業界で成功するなんて、そんな安っぽい希望じゃないぜ。いまだ果たせない大きな希望だ。メジャーの言いなりになることなく、自分たちで切り開いていく、そのなかでこそ果たせる希望だ。

(野田努『ブラック・マシン・ミュージック──ディスコ、ハウス、デトロイト・テクノ』河出書房新社、468頁/強調は引用者)

スケプタにとっての〈ブリティッシュ・ドリーム〉。デリックが言うように、それは全員の中にある。

だから俺たちはこれからもやっていくだけだ。

オマケ:お前がリアルになるための四つのステップ

スケプタによる「お前がリアルになるための四つのステップ」──「ちょっと変わった趣味でいじめられている君へ」みたいな感じに僕には聞こえたが──も披露されている。

-----------

あとがき──「信じる」こと

この原稿はこれだけでは完結しない。2016年10月から多くのことは変わったし、実際2017年の夏に書いたtofubeats「FANTASY CLUB」のレビューでは、この原稿に対する態度も大きく変わることになる。

現実に対して「やっていく」こと。「問い」を立てて、それに向かい突き進んでいくインディペンデント像。それはRhetorica#03で僕が表明した態度だ。そこには何の迷いもなく、いわば現実の厳しさを無視するかのようなバイブスで言葉が並べられている。

僕自身の多忙さがそうさせたのか。蒸し暑いこの東京がすべてのやる気を奪っているのかは分からない。しかし僕の目の前の現実は明らかにロンドンから帰ってきた頃から変わってきている。

本当に少しづつしかスケールしない現実(確かにSkeptaも自分の周りから始まる小さなことの積み重ねからしか面白いものは始まらないと言っているし、僕もそうだと信じているが)を見ていると、果たしてこのままでやっていけるのだろうか、と不安を感じもする。

このアルバムは「リアル」であると思う。しかしそれは、僕がRhetorica#03やポコラヂで常々口にしているような、目指すべき理想的なあり方としての「リアル」ではない。むしろそんな「リアルにやっていく姿勢」のしょっぱさをハッキリと突きつけてくるような「リアル」さ、つまり「リアリティ」を持った「リアル」さだ。

しかしこのレビューも、最終的には自分が信じたいものを確認して終わることになる。

いま日本で、東京で毎日を過ごしていると、こんなにも暗い時代はないなと思う。自分に対して正直である=リアルであることと、目の前の現実=リアリティと向き合うことが、こんなに両立しにくい時代は今までにあったんだろうか。どの時代の人も自分の生きる時代についてそう思っていたのかもしれないが、いずれにせよ信じたいことは本当にいつも信じにくい。何かに対峙するたびに少しずつその思いは強まっていく。

しかし同時にこうも言えるだろう。信じにくさは、リアリティの壁にぶつかりながらも、なお信じたいと思っている者にしか生じない。信じにくさ、もどかしさを抱えながらも、それでも信じにくいままでやっていく。このアルバムは、そんな感覚を持っているのが自分だけではないということを教えてくれる。そしてこの作品が支持されている事実は、そのことをさらに強く感じさせてくれるだろう。だからこそこのアルバムは、リアルであることに対する冷ややかな態度と紙一重でありながらも、むしろ決定的に励ましなのだ。

問いかけはシンプルだ。あなたは、そして私は、信じにくいことを信じようとすることができるだろうか。

(てぃーやま「信じたいことは信じにくいから」『Disc Review: tofubeats – FANTASY CLUB』)

信じにくいことを信じようとすることが、今の自分にはできているだろうか。霧がかかったようなこの状況だからこそ、正直に進むために、今日も少しづつ足を動かそう。そう思えるテキストが残っていることに、何度も励まされる。

5年前に書いた文章を読み返してると、あの時より少しだけできることが多くなった自分が、少しづつ増えた仲間と一緒に、また同じことにチャレンジしているような気がした。たぶん5年後も同じことにチャレンジしてると思うし、その時にはもっとできることと仲間が増えている気がして嬉しかった。

— てぃーやま | CANTEEN (@keeischi) February 27, 2021