本当に中小ベンチャー企業にとって良い適性検査って何だ!?7個の適性検査を比較してみた。

こんにちは!

白潟総合研究所の永田です。

今回は適性検査を7つ、比較受験してみてのまとめを書いていきます。

適性検査はかなりたくさんあるのですが、今回は「中小ベンチャー企業にとって良い適性検査とは?」という切り口で考えてみます。

まずは受験した7つの適性検査の結果シートをもとに、自分なりの感想も見えながらご紹介していきます!

●FFS診断

1つ目はヒューマンロジック研究所が開発している「FFS診断」です。

(少し前に、宇宙兄弟を題材にしたFFS診断の書籍が出版されてましたね。)

結果シートもシンプルで、非常に見やすいです。

個別特性は下記5つにタイプ分けされます。

(それぞれの詳しい説明はこちらより)

A:凝縮性

B:受容性

C:弁別性

D:拡散性

E:保全性

今回の結果で、私は「受容性」と「弁別性」が際立って高い数値でした!

受容性が一番出現率が高いとのことです。

このFFS診断は「採用」特化というよりは「チームビルディング」で効果を発揮しそうだと感じました。

日々、上司や部下とコミュニケーションする中で役に立ちそうです。

上記5つのタイプは、それぞれ相性が悪い組み合わせがあるというよりは「このタイプを持ち合わせているから、●●に注意してコミュニケーションを取ろう」というようなイメージで結果を活用していくのがいいのかな思います!

●ミツカリ

2つ目は、株式会社ミツカリが開発している「適性検査ミツカリ」です。

「適性検査で採用配属のミスマッチを防ぐ」という想いで開発されている検査です。

ミツカリ社の表社長ともお話をさせて頂きました。

「ミツカリは受験結果の見やすさ・わかりやすさ、そして分析のしやすさを大事にしています。」

弊社が支援している中小ベンチャー企業様にとってはこの「見やすさ・わかりやすさ・分析のしやすさ」は大事な要素の一つです。

この部分に弊社のミッション/企業理念との重なりを感じました。

また、分析する際も受検データをExcelでダウンロードすることができます。

Excelに落とすことで、各企業ごとが見たい項目で分析が可能になります。

そういう点では、Excel形式でダウンロードできる点は大きな魅力ポイントに感じました。

(もちろん、ミツカリの管理画面上で分析することも可能です!)

他に、私が魅力に感じたことは、応募者の受験結果と、既存社員の受験結果を比較して分析することができることです。

かつ、その分析の操作方法もシンプルでとくに困ることはありませんでした。(この分析があるので、採用観点でも活用することはできそうです!)

ミツカリでは4つのタイプに分類されます。

そして、上記2枚目のように既存社員と応募者の散布図まで閲覧できます。

ミツカリに関しては、弊社でも数名に受検して頂きました。

大きなズレもなく、一番盛り上がったのは「それぞれがどのタイプに分布しているか」でした!

分布図で視覚的に閲覧できるのもありがたい機能だと感じました。

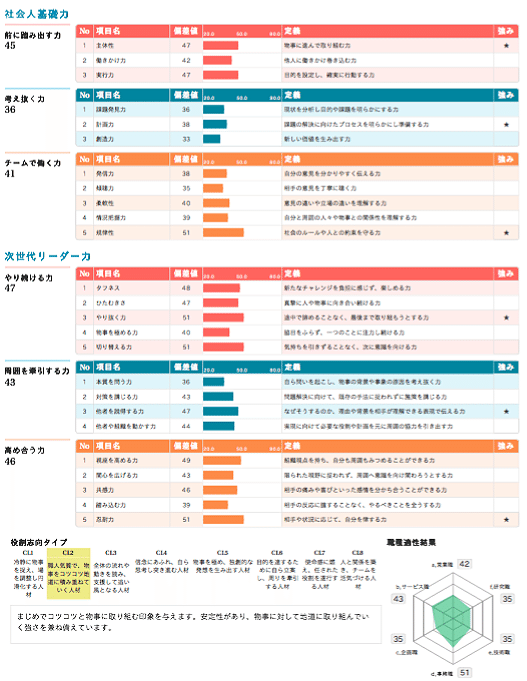

●適性検査eF-1G

3つ目は、株式会社イーファルコンが開発している「適性検査eF-1G」です。

この適性検査は2つの結果シートを閲覧することができます。

最大の特徴はなんといっても「業界最多の194項目」です。

その項目の多さを活かして「人を深く、広く」分析する適性検査です。

例えば、「コミュニケーション力」という一般的にみると広義な要素を細分化して結果に反映させています。

(ここまで項目を細分化している適性検査はそれほど多くないので優位性を感じます。)

かつ、年間受験者10万人という受験者実績に基づく信用性が高い適性検査です。

最近では、大手企業を中心に活用する企業が増えてきている印象です。

※性格検査の他に、能力検査も受検することができます。

(かなり難しいらしい…)

●tanθ(タンジェント)

4つ目は、株式会社シンカが開発している「tanθ(タンジェント)」です。

(国内導入実績5000社を超えるCUBICを基に共同開発した適性検査)

「性格」「欲求」「思考タイプ」の3要素を測定できます。

これらの特徴を把握することで、組織風土分析・職種適性・人材配置・登用・チームビルディングと幅広く適用できる点が魅力的です。

受験結果では、「アナリスト」「ストラテジスト」「ファーマー」「ハンター」の4象限を活用した組織分析が見やすい印象です。

かつ、このそれぞれのタイプに紐づける形での面接シートも分かりやすい。

面接シートでは「オフェンス適性」「ディフェンス適性」「マネジメント適性」「ストレス診断」にわけ、各項目をそれぞれ偏差値で表示させている。

この偏差値表記もイメージしやすいので好印象でした。

また、「業務上で欲求を感じるポイント」も他の適性検査ではあまり見ない珍しい項目でした。

面談での候補者意向あげ、部下とのコミュニケーションなどで有効活用できそうです。

●アッテル

5つ目は、株式会社アッテルが開発する「適性検査アッテル」です。

代表の塚本氏が非常に細かく、洗練した開発データを駆使して開発された検査ということもあり、シートが見やすかったです。

検査の質問項目も恣意性を排除できる仕様になっており、適性検査としては非常に優れているなと感じました。

かつ、管理画面で様々な分析もボタン一つでできる手軽さも魅力的です。

(採用力分析もできるという驚き!)

色々な角度(採用、育成、配置など)で簡易分析できる機能は中小ベンチャー企業様にとっては嬉しい機能だろうなと個人的には思いました。

あと、なんといっても低コストであるということも魅力の一つです!

数百円/名である、かつ分析できるパターン数で料金が決まる。

価格設計もシンプルでわかりやすいので中小ベンチャー企業様にとっても手が出しやすいのではないでしょうか。

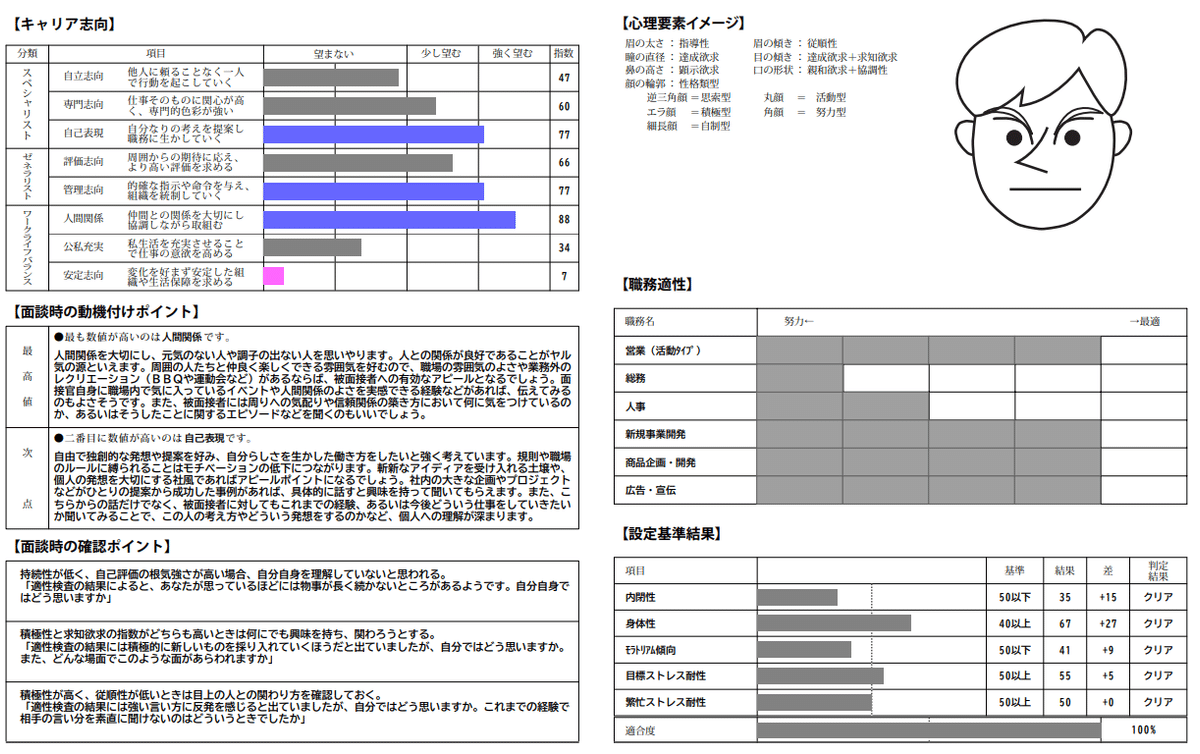

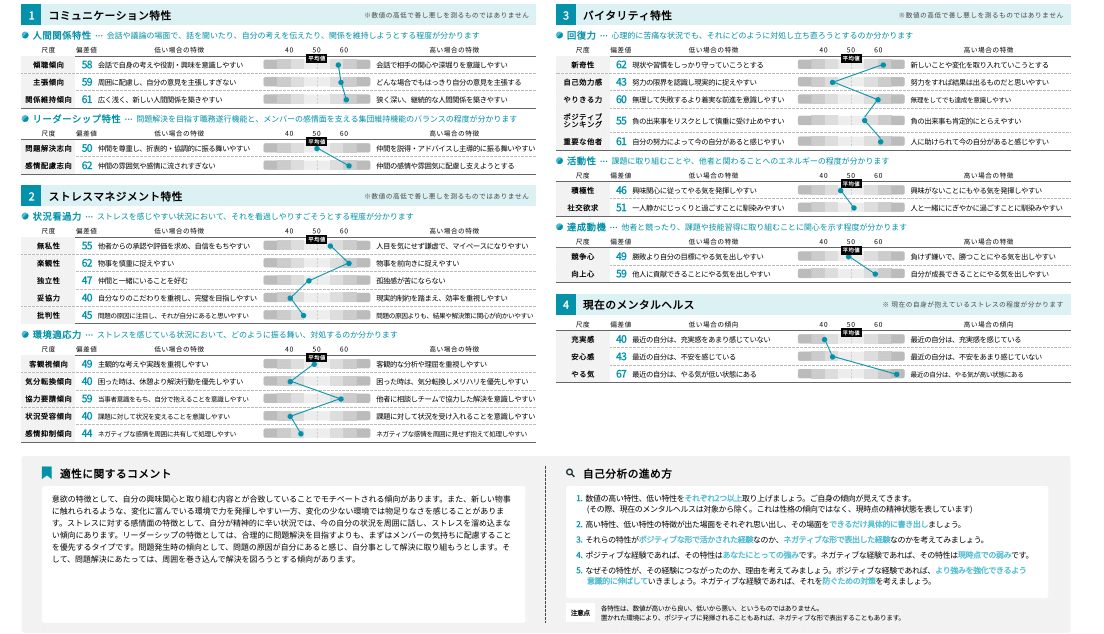

●CUBIC

6つ目は、「適性検査CUBIC」です。

今回は「性格検査」と「モチベーション測定」の2種類を受験しました。

両方合わせて15分~20分で終わるので隙間時間で受験できる点は魅力に感じました。

また、受験しての印象は「測定領域が幅広い」ということです。

性格特性や、業務上注意すべきこと、面接時の質問イメージ、キャリア志向まで網羅的に結果を閲覧できる点に優位性を感じました。

使いたい目的ごとに活用することができるので、「ここの部分に活用したい!」と明確に決まっていない企業様でもうまく活用できるのではないでしょうか。

強いて懸念箇所をあげるとしたら、「受験後、結果が手元に届くまで少し時間を要した」ことです。

大きな懸念ではないですが、その部分がスムーズになればもっといいなと個人的には思いました!

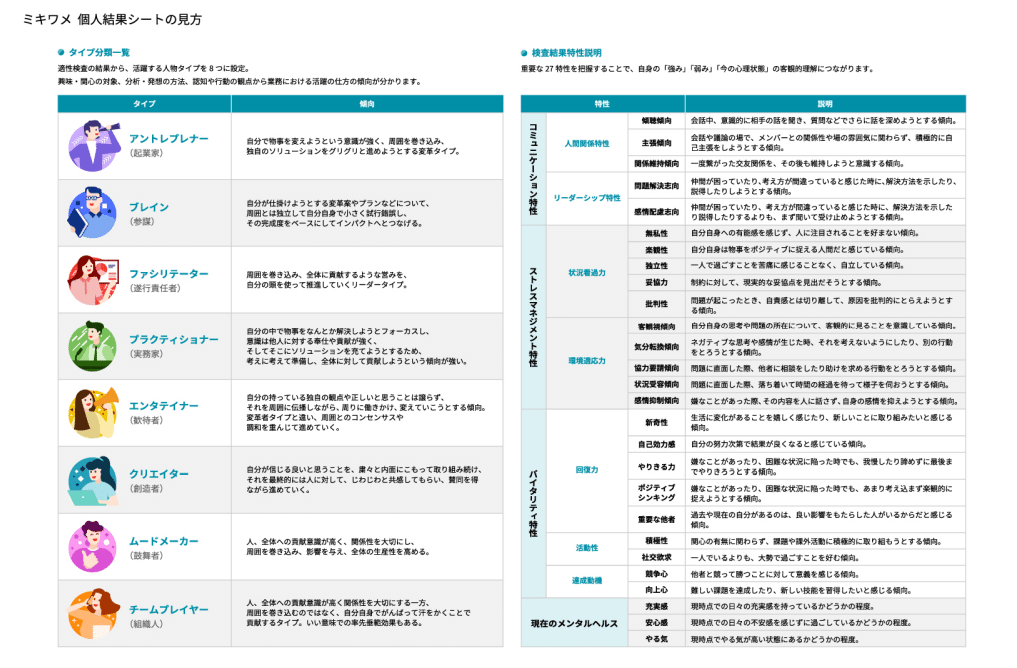

●ミキワメ

7つ目は、株式会社リーディングマークが開発している「適性検査ミキワメ」です。

受験結果もシンプルで見やすいなと感じました。

偏差値50を基準としたグラフ波形になっている点も、わかりやすさに繋がっている印象です。

また、管理画面も少し見せて頂きました。

社内のハイパフォーマー(活躍社員)に近しいかどうかをランク別で表示させることができる、既存社員と似た波形の候補者を抽出できるなど。

そして、既存部署との相性もデータで出せるので活用範囲の広さは特徴だと感じました。

タイプ分類でいくと、全部で8タイプ。

前述した適性検査eF-1Gと同様、「人を深く、広く」分析する適性検査がこのミキワメなのかなと思いました。

●適性検査を受検してみて、大事だと思ったこと

①「どんな用途で使いたいか?」の目的を明確にする

最初に目的を言語化しておくことで、どの適性検査が自社にマッチしているかが判断しやすくなります。

無数にある適性検査の中で、「とりあえず周りが使っているから」という基準で適性検査を決めてしまうことは避けましょう。

適性検査は「受検」することがゴールではなく、その結果を「読み解き、現場に活かす」ことがゴールです。

目的設定ができていないと、ただ「受検」して終わりということになりかねません!

現在、適性検査を使われている方も、利用を検討されている方も改めて「目的」に立ち返って言語化してみてください。

➁受験結果の分析操作がシンプルかどうか

受験後の「分析作業」がシンプルであることは、中小ベンチャー企業にとって大事だなと感じました。

適性検査は様々な項目があり、読み解きに難しさがあります。

項目ごとの数値、自分のタイプはわかったけど・・

その後どうするの?という声もよく聞きます。

この分析作業を開発元の企業に頼むという手法もありますが、少し時間を要してしまいます。

採用や育成、人員配置で適性検査を活用する場合は「受検」⇒「結果閲覧」⇒「分析」の流れがシンプルかつスピーディーに行えることが適性検査を選ぶ基準になるのではないか思います。

③受験結果シートの見やすさ

受験結果シートの見やすさも大事だと感じました。

弊社も含め、中小ベンチャー企業様は初めて適性検査を導入する場合も多々あります。

その中で、項目数が多かったり、字ばかりが記載されていると読み解くことが難しいという印象も持たれるなと思いました。

ただ、少なくても信憑性にかけるという側面もあります。

項目数のバランスが大事ですね。

受験結果シートをパッと見た時に「あ、なんや読みにくい・・」という印象を受けてしまうとそこから結果を読み解けないということは一部ある。

ある種のバリアーのようなイメージです。

そうならない為に、パっと見た瞬間の受験結果シートの見やすさにも注意して適性検査をご検討頂けると良いのではないでしょうか。

●まとめ

今回、7つの適性検査を比較受験できたことは学びが深かったです。

学生の頃は何も考えず、受験をしていただだけでしたが・・

企業側目線で、採用や育成・人材配置などを見据えて活用していくとなるとかなり奥深い領域だと感じました。

適性検査は人のその時々の体調・モチベーション・環境によって回答が変わるので「主観的要素」が強いのも事実です。

ただ、「ヒト」という生き物をデータを活用した「定量分析」と「定性分析」の両方で見ていくことで発見できることも多いなと。

一方、ここで注意しておきたいことは、「適性検査の結果だけで全てを判断しない」ということです。

適性検査の結果はあくまで「結果」であるし、その結果だけを信じて活用すると効果は期待できない。

あくまで、適性検査の結果も踏まえながら、他の要素とのかけ合わせで読み解いていく。

適性検査の結果だけに一喜一憂しないということです。

以上、今回は弊社が活用を検討した7つの適性検査についてご紹介してきました!

自社にあった適性検査を見極め、自社が描く未来を実現できるための適性検査を活用することで組織を成長させていきましょう!