朝日新聞の”誤報”『これが「毒ガス作戦」と元将校』の経緯と顛末

1984年10月31日 朝日新聞1面

『「これが毒ガス作戦」と元将校』当時の日本軍内部写真を公表

「これが作戦だ」ー 日中戦争で旧日本軍が致死量のイベリットを含む大規模な化学戦をしていたこと裏付ける資料が次々と明るみに出たが、当時、中国の戦線の第百一師団に所属していた神奈川県在住の元将校Aさん(七〇)がこのほど、朝日新聞社に「私は毒ガス攻撃の現場いた」と当時の撮影写真を提供した。「これまでだれにも見せられなかったが、最近、当時の日本軍の行為を正当化するような動きがあり、憤りを感じたため、公表することを思い立った」とAさんは語っている。

写真は昭和十三年一月から十五年一月までの中国戦線での戦闘場面などを収めた記念写真帳のうちの一枚で、見開き二ページにわたる。写真帳は「支那事変記念写真帳第二輯」といい、Aさんの所属していた部隊が作成し、十五年十二月五日発行、同部隊の佐官級以上の将校に配られたという。百五十余ページの写真帳に掲載された他の写真にはすべて説明があるが、この写真に限って一行の説明もない。

Aさんは「南昌攻略作戦の一コマで、十四年三月二十一日午後、中国・南昌市の北約五十キロ、修水県域近くで撮影されたものだと思います。写真の光景にはっきり見覚えがあり、手帳に日時も記入していた。当時、写真集をもらってこのページを開いたとき、あの作業だ、とすぐわかった」と証言する。

対岸にいる中国軍に向けて毒ガス攻撃をするというので全員が防毒マスクをつけて待機、ガス係が点火して写真のような光景になったという。その夜、渡河作戦は成功した。

中国戦線の毒ガス作戦を裏付けた陸軍習志野学校の「支那事変ニ於ケル化学戦例証集」によると、修水渡河作戦は「あか筒及あか弾ヲ大規模ニ使用シ軍ノ敵前渡河ヲ容易ナラシメタル例」とあり、使われたのは、中あか筒約一万五千、あか弾約三千、小発煙筒約五千、という、化学戦としては最大規模のものだった。

通称「あか」は非致死性の毒ガス、ジフェニールシアンアルシン。くしゃみ性ガスともいわれ、吸い込むと激しいくしゃみや吐き気に襲われ、戦闘不能に陥る。

実際に中国戦線に従軍し、最近は日中戦争での化学戦の実証的研究を進めている藤原彰・一橋大学教授(日本近・現代史専攻)は「写真を見ると、発煙筒ではなく、毒ガスに間違いないと思うが、放射筒が写っていないので、写真だけからガスの種類を特定することはできない。私自身、日中戦争での毒ガス実写写真を見たのは初めてだし、公開されるのもこれが初めてだろう」と話している。

1984年11月11日 産経新聞 社会面「毒ガス」実は「煙幕」?

「朝日新聞掲載の写真 事実と違う場所と内容」

「別の渡河作戦場面 従軍の元将校『噴出の仕方おかしい』」

“旧日本軍が中国で行なった毒ガス戦の現場”として朝日新聞が先月末、一面に大きく掲載した写真が、毒ガス戦とは全く関係のない別の戦闘場面である疑いがでてきた。この写真の説明では中国・南昌の渡河作戦の一コマとされているが、当時、従軍した元将校たちは『場所も違うし、立ちのぼる煙も毒ガスでなく、ただの煙幕』と証言している。これに対し朝日新聞社は『担当記者に確かめたうえで、きちんとお答えする」といっている。

*記事本文の証言は鵜飼敏定(七○)さん、西村英雄(六九)さん、専門家は防衛庁の元化学学校副校長福田正記氏を起用。

*『サンケイ』が同じ写真集を東京・神田の古書店で入手して調べたところこの写真は「南昌攻略戦」の項目にはなく、南昌攻略の半年後に展開された「競湘(かんしょう)戦」の項目のなかに掲載されていた。同写真集には他にもキャプションのない写真が数コマあり、問題の写真もたしかにキャプションはつけられていないが、その前のページにやはり同じような原野に煙がたちこめている光景が載せられ、これには『煙幕放射』の説明がつけられていた。

1984年11月12日 朝日新聞の抗議 産経新聞社会部デスク高山正之氏の回顧録

朝十時頃、「デスク、朝日から電話です」と起こされた。「早速、反応があったか」と思って電話に出るや否や、大声で「おまえかー!」と怒鳴られた。「どちら様ですか?」「朝日の佐竹だ」 毒ガス写真記事担当の、学芸部長の佐竹昭美本人だった。「今日の記事はなんだ! 誰が担当だ?」「私が担当デスクです」「とんでもないことしてくれたな! 今日の午後一時半(夕刊の降版 [〆切]の時間)に行くからな! 編集局長以下、雁首揃えて待ってろ、おまえもいろよ!」(略) オープンスペースの応接室に通して座るや、怒鳴る怒鳴る。「一体、この記事はなんだ!朝日に因縁つけるとはいい度胸だな!」「有り難うございます」「誉めているんじゃない!」おまえは生意気だなんだと散々怒鳴られ、最終的には、「産経ごとき、叩き潰してやる!」とまで言ってきた。とにかく悪口雑言の嵐だった。

新聞社はそんな傲岸不遜ではない。記事にクレームがつけば、普通はまず担当部も校閲も徹底的に調べ直す。ところが、朝日にはそれがない。「天下の朝日」に他者が因縁をつけることが許せないと考えている。異常というしかない。

1984年11月12日(13日?) 朝日新聞の反論

「日中戦争で旧日本軍が、致死性毒ガス、イペリットを含む大規模な化学戦を実行していたことは、既に、習志野学校関係資料、関係者の証言等で詳細に明らかになっています。今回の十月三十一日付(朝日新聞掲載)の写真は、当時の毒ガス作戦に参加した将校が「毒ガスの一種である通称名・赤筒(化学名ジフェニールシアンアルシン)を使った作戦を撮影したもの」として朝日新聞社に提供したものです。この写真が毒ガス放射であることについては、化学戦の訓練校であった習志野学校関係者や専門家が「赤筒放射です。緑(催涙ガス)を併用しているかもしれない」と証言しています。また、同種の毒ガス放射訓練写真(ドイツ軍による)と照合してもまちがいないもの、としています。当該写真は、写真帳の「贛湘作戦」のあとに続いて掲載されていますが、説明が全くなく、掲載の順序だけで、撮影現場を特定できません。しかし、写真提供者は「自分が関与した修水渡河作戦だった」と証言しています。

以上、朝日新聞の取材に対して当時の関係者は、この写真が習志野学校の化学戦例証集の記録を裏付ける写真である可能性が強いと証言しており、サンケイ新聞が得た証言と食い違うわけですが、中国戦線で旧陸軍が毒ガスを使用したという事実は動きません。この問題を専門に研究している学者もあり、今後またこの事実を裏付ける資料が得られれば、史実としてさらに明らかになると考えます」

1984年11月13日 産経新聞 社会面

「やはり毒ガス写真ではない」

「問題の写真はまず、朝日新聞十月三十一日付朝刊一面に《「これが毒ガス戦」と元将校》というタイトルで掲載され、同紙に写真を持ち込んだ元将校、Aさん(七○)の証言をもとに「昭和十四年三月に行われた南昌攻略戦(修水渡河作戦)の一コマで、モクモクと上がる煙は毒ガス」という内容の説明をした。

ところが、本紙でAさんが朝日新聞に持ち込んだものと同じ写真集『支那事変記念写真帳第二輯」を入手、調べた結果、問題の写真はAさんのいう「南昌攻略戦」の項目になく、それから半年後の十四年九月、南昌から西へ三百キロも離れた洞庭湖付近で展開された「贛湘(かんしょう)作戦」(新牆河=しんしょうが=渡河作戦)の項目に掲載されていることがわかり、同作戦に参加した元将校たちも煙の正体について「毒ガスでなく通常の煙幕だった」と指摘した。

(中略)十二日、「南昌攻略の毒ガス戦ではない」とする別の資料写真を入手した。これは現在発売中の毎日新聞社発行「決定版昭和史」第9巻(戦線と銃後、昭和14—15年)で、その116ページに収録されているのが上掲の写真。

この写真説明には《14年9月23日・・・・・洞庭湖に流れる新牆河で対岸の敵に猛射を浴びせる第6師団の砲撃》となっている。二枚の写真をくらべると、写真右の土手、手前の水田の様子、煙の立ちのぼる場所、さらに朝日新聞の説明にある《アリのように見える・・・日本軍の兵士》もほぼ同じ位置に写っている。

撮影位置は「毎日」のほうがやや高く、土手の向こうの三百メートルの川幅のある新牆河をうつしているが、少なくとも二つの写真が同一地で撮影されたことは確実で「毎日」のほうの煙の具合から時間的にはやや早い段階のものと見られる。

『決定版昭和史』の写真について毎日新聞出版局昭和史編集部では「贛湘作戦での渡河作戦の模様を当時の従軍カメラマンが撮影したもの」と説明する。

「南昌」でも「修水渡河」でもないことはこれで証明された。立ちのぼる煙についてもこの現場に歩兵中尉として参加していた戦史研究家、鵜飼敏定さん(七○)=東京・杉並=は「対岸の敵の目をくらますために発煙筒をたいた。毒ガスではない」と証言している。

また、南昌攻略戦に第百一師団の「大隊本部命令受領」 担当伍長として参加した中嶋悦彦さん(七一)=横浜市金沢区=は「この写真は、修水渡河の風景ではない。修水の周辺は、こんなのどかな田園地帯ではなく高さ一・五メートルの堤防が築かれており、堤防から下は雑草地凸凹の多い原野だった」と証言している。

このほかにも、従軍した兵士から写真の煙は「毒ガスでなく煙幕」との証言が相次いでいる。」

1984年11月14日 朝日新聞3面下二段

「日本軍の化学戦の写真 贛湘作戦とわかる」

(1984年11月14日付朝刊30行全文を引用)

「日中戦争の中国戦線で行われた旧日本軍による化学戦の写真(「支那事変記念写真帳第二輯」掲載)が、当時の南昌攻略作戦に参加した元将校によって提供されたが(本紙十月三十一日付)、朝日新聞社のその後の調べで、この写真は、元将校Aさんの記憶する南昌作戦ではなく、同じ昭和十四年の九月、日本軍の贛湘(かんしょう) 作戦の際に中国・新牆河(しんしょうが)付近で、大阪毎日新聞社カメラマン山上円太郎氏(故人)が撮影したものであることがわかった。この写真は、『中支江南戦線、新牆河に煙幕を展開、対岸の敵陣に猛撃を加へるわが軍=山上特派員撮影』の説明つきで、昭和十四年十月十五日号の『サンデー毎日』にも掲載されていた。これについて写真を提供したAさんは、「南昌攻略の際の修水渡河作戦で私が目撃した毒ガス作戦の光景と写真帳の写真はあまりにもよく似ていた。しかし、写真が別の場所

で撮影されたとわかった以上、私の記憶違いだったと思う』といっている」

(参考1)暴動鎮圧用に使用するもので”毒ガス”とは言わない

事実誤認は、ほかにも見られる。記事中の「通称「あか」は非致死性の毒ガス、ジフェニールシアンアルシン。くしゃみ性ガスともいわれ、吸い込むと激しいくしゃみや吐き気に襲われ、戦闘不能に陥る」のくだりは、『サンケイ』によって「“あか”つまり、くしゃみガスは現在でも欧米の暴動鎮圧用として使われており、毒ガスとは言わない」(福田正記さんの談話)と指摘されている。

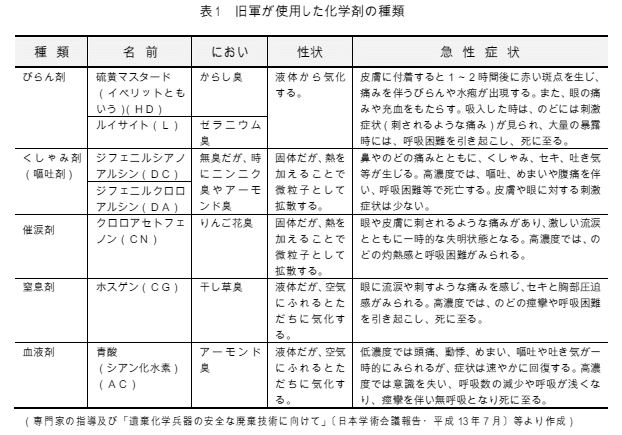

(参考2) 旧日本軍が使用した化学剤の種類