女装小説「めざめ」第8話・初夜

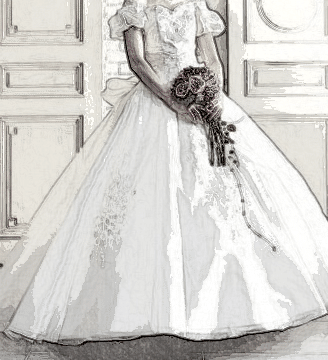

真っ白な、プリンセスラインのウェディングドレス。腰から後ろに特別に大きなリボンが垂れ、それがドレスの裾と一体化していく。肩は、大きな丸みを帯びたパフスリーブになっており、細やかなレースから肌が透けて見えるような仕様。胸まわりにも、プリンセスラインのスカート裾にも、華やかなレースがあしらわれ、全体に豪奢なイメージを醸し出していた。

まさか、ウェディングドレスまで自分のために用意されていようとは、夢にも思わなかった。サトミとしての喜びは頂点に達し、今穿いているスーツのスラックスまで濡らして大きなシミをつくり、もはや隠しおおせないところまでになっていた。

大山は、そのシミを目ざとく見つけると、こう言った。

「サトミちゃんに喜んでもらえてるみたいで、嬉しいよ。君はいつも口数が少ない分、ペニクリでいろいろと語ってくれるね。わざわざサトミちゃんのためにこのドレスを新しく仕入れた甲斐があったよ。」

自分のために用意されたウェディングドレス。その言葉を額面通りにはとれないかもしれないが、ただ単純に嬉しかった。疑問に感じていることを口にしてみた。

「大山さんは、僕が電話してくることが分かってたんですか?」

「確率的には半分半分だとは思ってたけど、「あの時」のビビッドな反応からすると、きっとどこかで連絡が来るかなって。ただ、こんなに早く連絡あるとは思ってなかったけどね。それと、その「僕」っていうのは、止めない?サトミちゃんになるために来たんでしょう?サトミになりきって、わたしかサトミで。」

ペニクリが、サトミとして扱われる喜びに、ずきずきとうずき続けている。女装して、その上で大山にこうしてサトミとして扱ってほしかったんだと、あらためて全身で感じていた。

「喜んでくれるのはいいのだが、ここからは少し大変だよ。これは君一人じゃ,きれない代物でね。僕が文字通り手取り足取り、お手伝いしなきゃだめなんだ。まずは、これは自分だけでもう着れるだろうけど。」

そう言って、パンティとストッキング、それと小さなビニールの包みを手渡された。

「それはコンドーム。ドレスを汚されては困るから、サトミちゃんのペニクリに付けといてね。」サロンの片隅で言われたとおりにする。

「すんだら、こっちにおいで。次はこれ。ビスチェ。腰回りを締めないと、ドレスが綺麗に見えないんだ。」

腰から胸にかけて、ビスチェを装着すると、後ろで交差したひも状のリボンを、大山が想像した以上の強い力でグイグイ締め上げた。あまりの力にサトミのペニクリも少し萎えてしまいそうなくらいだ。

「ここで、このくらいしておかないと、綺麗にならないんだよ。」

女装の美が想像以上にさまざまな制約と窮屈さからできていることを、サトミは身をもって感じていた。

次に大山は、メイド服のパニエを大きくしたようなものを取り出し、サトミに穿くように促した。

「これが、ペチコート。これが、ドレスの下支えをして、プリンセスラインを綺麗に見せてくれる。」もう、これを穿いただけで、ビスチェ装着で少し縮んだペニクリがあっという間に元通りはちきれそうになる。

そして、いよいよドレス本体だ。これは重量だけでもかなりのものだ。服というよりも、むしろ縫いぐるみのように感じるくらいの大きさで、スカートの中に頭をくぐらせて、中から体を通して、やっとのことで身に着けた。

大山が後ろにまわり、背中のジッパーを上げてくれる。最初に目にしたときの、繊細で優美な印象と違って、扱いの大変な大仰な代物であることが、よく分かった。

そして、仕上げに、大山が立ったまま簡単にメイクをしてくれた。ルージュはドレスにあわせて、明るく淡いピンクを選んでくれていた。そのあたりのセレクトもさすがである。最後は、ウィッグ。これまでは短いものだったが、今日はドレスにあわせて、縦巻きロールのセミロング。ドレスに負けないように派手な印象ではあるが、下品になりすぎないものを、装着してくれた。とどめに手渡されたのは、さらに念が入ったことに、ブーケの花束。

「これで、よし。じゃあ、鏡をみてごらん、サトミちゃん。」

サロンの奥の壁が一面鏡貼りになっているのだが、大山に誘われて、サトミはその前へと、ドレスの重みを全身で感じながら、しずしずと歩みを進めた。

何かに驚いたような表情をした、美しい花嫁が呆然自失とした様子で、あんぐりと口を開けたまま、こちらを見つめていた。純白のプリンセスラインのウェディングドレス。繊細なレースの細工も、オーガンジーの大ぶりのリボンも、女性の誰もが憧れてやまない、女性美の集大成がそこにあった。そして、そこにいる美しい花嫁こそが、サトミ自身であることがすぐには信じられない気持ちだった。こんな素敵な衣装に身を包まれて自分がそこに立っていることがにわかには信じられなかった。サトミになれた興奮と悦びが体中の血管を駆け抜けていくのを感じた、そしてそれは「サトミのペニクリ」を痛いくらいにいきり立たせ、ペチコートを押し上げていた。

「とても綺麗だね、サトミちゃん」

その言葉で、サトミの中で何かが決壊した。大山がそう耳元で囁きながら、サトミの露出した背中にそっと手を触れた瞬間、この上ない刺激と快感がサトミを貫き、「あ、いやっ」と短く吐息のように言葉を発すると、ペニクリが触れられることもないまま、コンドームの中に白濁液を出してしまっていた。

いいなと思ったら応援しよう!